日记里的晚清社会

刘守华

时光毕竟过去了一个多世纪,所以尽管那个叫“那桐”的人曾经是显赫一时的“高官名人”,但今天的人们还是对他知之甚少。

那桐,字琴轩,举人出身。此人应该算是中国近代史上一位重量级的人物,用中国人民大学教授王汝丰的话说,这是一位“位高权重,参与过国家很多大事”的人物。他先后在清末光绪、宣统年间担任过户部、外务部尚书,总理衙门大臣,军机大臣,内阁协理大臣等职务,并兼任过京师步军统领和管理工巡局事务。他出身显赫,是满洲镶黄旗人,与慈禧同姓,也姓叶赫那拉氏。那桐1856年出生,1925年去世,享年69岁。

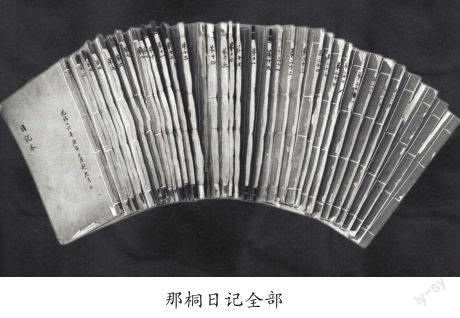

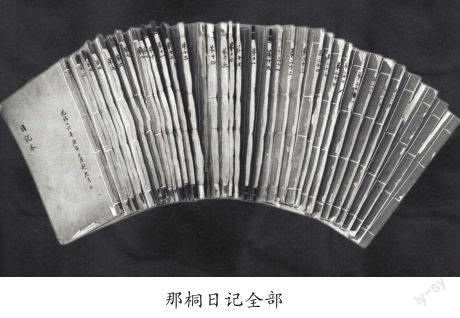

那桐在34岁那年,受叔父的影响,开始记日记,这一记就记了36年,直到去世。从壮年到老年,从朝廷高官到隐居家中的中风病人,那桐的日记逐年逐月逐日,从未间断过。90余万字,统一格式的35本小册子,封面素朴,只有“日记本”三个字和日记的起止日期。线订,脊背上是依照时间先后排列的顺序号。翻看日记可以看出,笔迹还是有些分别的。从光绪十六年(1890年)至民国二年(1912年)7月11日,这23年的日记,笔迹是草书繁体,这是那桐亲自记录下来的。那一年,那桐56岁,不幸患中风,右肢瘫痪。此后的日记就改用那桐口述、他人记录的方式,笔迹为蝇头小楷,个别处仍可见到那桐的圈点。

《那桐日记》的内容

《那桐日记》始记于光绪十六年(1890年)的元旦,记述之前有一段说明,道出了记述的初衷:“尝见吾叔父(作者注:即清廷高官铭安)逐日书写笔记,垂三十年不辍,身心功夫与年俱进,历历可考;且偶遇往事,随意批阅,如在目前。吾甚羡之。自今伊始愿效所为,既承家法兼可自励。光绪十六年庚寅元旦琴轩氏自记时年三十有四”。

先人留下的日记本身就珍贵,况且是那桐那样的高官,况且那桐就任期间曾历经甲午中日战争、戊戌政变、庚子八国联军犯京、辛亥革命、溥仪退位等重要历史阶段。如此,日记中自然不乏重要珍贵的史实资料。

中国人民大学清史所教授黄兴涛说,《那桐日记》中的记载对了解晚清历史,研究晚清政局、满清贵族生活和官场游戏规则都有着重要的文献价值,特别是对了解晚清的外交史非常有用。

1900年,八国联军入侵中国,从这以后的日记可以看出,各外国使节当时对那桐这样的高官造访非常频繁。《辛丑条约》签订后,那桐曾被派为专使赴日本道歉,这在日记中都有记载。

光绪二十七年(1901)五月初三日日记:“今日接到五月初一日电旨,奉旨:户部右侍郎那桐著赏给头品顶戴,授为专使大臣,前往大日本国。敬谨将命。钦此。跪聆之下,阖家感谢殊恩,同道大喜。申刻板子、宗祠、祠堂、佛堂、母亲膝前、叔父座前叩头贺喜。”

1901年7月那桐东使日本,目的是赔礼道歉,时间为两个月。八月初一日的日记,对觐见“大日本国大皇帝”的礼节及东使目的都做了详细记述和交代:……巳正二刻许,日皇出居中立,西国军服,左手扶刀持帽,相貌威严,年四十八岁,身体壮伟。桐捧国书行三鞠躬礼,陶参赞随行颂词,读毕译竣,呈递国书,日皇谕语大旨云:去岁中国变乱,我国书记生杉山彬被害,今谴汝来,我已皆知,但愿此后我两国交情日密,大皇帝回銮后,实力举行新政,保全东亚,汝回国时将此意代奏。等谕。桐答以:大皇帝圣谕,使臣钦佩之至,使臣回国时,必将此意代达。云云。旋令参随各员一一觐毕,又行三鞠躬礼退出,在便殿少坐……”

日记中除了可以窥见外交上的拜访,官场中的往来应酬以外,对皇上、皇太后的活动亦多有涉猎。

光绪二十年(1894年)六月廿九日的日记记录了皇上对他的赏赐:“因皇上万寿圣节,太和殿筵宴,赐桐福字一方,三镶玉如意一柄,小卷库缎袍褂料二件(天青二则龙褂料,酱色八吉祥袍料),朝珠一盘,大小荷包各一对,缨纬一匣,红瓷碗一件,蓝瓷小盘一件,共八种。圣恩稠叠,荣幸万分。当即敬呈母亲、叔父阅看,敬谨收存。”

光绪二十年(1894)十月十七日日记记录了皇太后的活动:“皇太后乘金辇由宫还西苑,寅刻桐赴静默寺伺候,辰初驾到,跪迎,午刻归。先中宪公冥寿,祠堂上供,随母亲恭诣行礼。”

每年春天,皇上都要上先农坛行耕耤礼,一般皇上都是前一日到中和殿阅视农具,然后再去行礼,光绪二十一年(1895)三月十六日的日记记载:“丑初赴先农坛,皇上寅正诣坛行礼,卯初二刻行耕耤礼,桐偕同部七人在犁亭序立,卯正后礼成。”

北京大学历史系教授房德邻评价这套日记,“提供了满族贵族的生活场景。”中国社会科学院的满学专家定宜庄女士说,因为那桐是内务府人,所以这部日记记录的不是一般的民俗,而是内务府特定人群的地位、习俗和活动规则。研究这部分特定人群生活的资料目前留存下来的很少,而日记里却有丰富、丰满而集中的记录,非常珍贵。

日记为流水账,只是记事,少有议论,甚至有些琐碎。言简意赅,少则十几字,多则百余字。可能正是因为“琐碎”,才让定宜庄女士对资料有“丰满”的感觉,也因此让普通读者,从日记中读出了趣味,窥见到清朝高官日常起居的诸多生活细节。

比如那桐作为朝廷要人,既要忙于“进署办公”,又要周全亲朋故友和同僚之间的应酬。每年新年的拜年都是重头戏,那桐一天要拜四五十家。娶亲、拜寿、吊唁、还愿是当时主要的社交活动,光绪二十五年(1899)六月廿四日的日记就记录了拜寿送礼的规格:“午刻到端邸为其福晋拜四十寿辰,送刻丝麻姑一轴、江绸一套、九件荷包一匣,玉如意一柄、宴席一桌、绍酒一坛,均受之,未刻归。”

日记中有些篇章颇具文采,堪称美文。如民国五年(1916年)十月初三日,“旧疾较前稍愈”后,远游泰山观日出的记载:“卯初起,到浴日养云室观日出。是时天气清朗,约卯正东望,霞光四流,云现五色,一轮皎日缓缓而出,三起三伏,殆所谓三浴者耶。俄间晓日渐高,万山毕露,观日之景大备矣。辰初在山门外冲寒瞻眺,见四面云山奔来,脚下寺内露泰山极顶巨石数方,登此远眺,众山罗列,若拜若伏。巳初饭毕,乘筍舆游后石邬,道路崎岖,较前尤险。至天空寺,沿路怪石奇松为前山所无。寺中小坐,仰观后山壁立千仞,使人望之悚然。仍由南天门下山,路过五大夫松至云步桥、酌泉亭、对红桥观瀑布。当此佳景,欢畅举杯,虽神仙无此乐也。”

日记90万字,可谓洋洋大观,但读起来并不让人感到乏味,从字里行间可略见当时一些大事和社会风土人情面貌之一斑。所以中国民间文艺家协会副主席赵书先生称其是研究晚清历史的“活态文化”、“百科全书”,丝毫不为过。

《那桐日记》的留存和捐赠

那桐生前的起居场所主要集中在京津两地,位于北京金鱼胡同内的“那家花园”一直是京城有名的宅邸,解放后改为和平宾馆。民国建立之初,那桐患病,于是就在天津英租界内购地建宅,率眷迁入,但春夏期间仍回北京居住。1925年他病逝于北京金鱼胡同的寓所。所以那家的后代也主要集中在京津两市。

《那桐日记》传到第三代的时候,手稿存于天津的长孙张寿崑的宅邸。“文革”期间,张寿崑的住宅被抄没,日记自然也随同其他东西被没收。直到上世纪80年代初,落实政策,这套日记才又重新回到主人手中。但主人发现,归还的日记少了其中的第20册,而这一册记录的年代是光绪三十四年(1908年)4月23日至宣统元年(1909年)5月13日,正是慈禧、光绪去世,辛亥革命前夕的重要历史鼎革阶段的日记,让人扼腕叹息。

那桐的第三个孙子叫张寿崇,可能是上世纪40年代毕业于北大国文系的缘故,他对先祖的这套日记格外有一份钟爱,于是从天津的兄长家里将日记带回北京,开始逐日抄录那桐亲自记录的前23年的日记,并进行适当点校、注释,希望有朝一日能够出版。他当初的想法,那桐在任期间经历的大事都在前23年,这部分日记价值很大。而1912年以后,那桐患病,离开了官场,日记里记录的多是“余恙如昨”或“夜睡甚稳”,对于后辈,这是了解先人生活的资料,但对于社会,史料价值并不大。

虽然是那桐后代,注释工作却并不容易,由于张氏兄弟都出生于民国十年前后,对日记中涉及到的长亲前辈,有的共同生活过,有的只闻其名未见其面,有的甚至是读过日记以后才知道的。所以点校过程中,除了参考《光绪朝东华录》《宣统政纪》等有关资料外,张寿崇还特意走访了亲属中熟娴掌故的前辈长者。

日记抄录完毕,曾担任北京市政协常委的张寿崇先生与市政协文史委联系,希望他们能够帮助出版。但文史委限于人力、财力的原因,此事并未付诸实施。也许是“天作之合”,恰逢此时《北京档案史料》编辑部出版了《杨度日记》,曾经在北京市政协工作过的市档案馆副馆长任志提到,清廷高官那桐后辈的手里,存有一套那桐的日记。

2000年底,经任志副馆长和曾担任过市档案馆馆长、市政协文史委主任的王国华牵线,《北京档案史料》编辑部与张寿崇先生进行了接触。老人很高兴也很爽快,答应授权《北京档案史料》编辑部点校整理,待日记出版后,原稿全部捐赠市档案馆保存。这虽然只是口头协议,却给了编辑们极大的安慰和鼓励。

对于平均年龄只有31岁的编辑们来说,点校这样一本晚清留下来的草书繁体又没有标点的日记并不是一件容易的事。编辑部主任梅佳告诉记者,由于那桐是清廷高官,日记里涉及了不少当时的高官名人,他们不仅有名,还有字有号有别称,加上清代官职复杂,分清这些人物都不是容易的事。而那桐又是内务府人,有自己独特的一套书写方式和习惯,比如“鹤”字,他书写时只写右半部分。还有一些满族贵族特殊的礼仪习俗,特别是他出使日本那段时期的日记又涉及了一些日本的人名、地名和职官、礼俗,这都给点校工作带来了困难。好在这项工作得到了中国社会科学院近代史所研究员蔡美彪先生的热忱帮助,他对全文进行了审读,为年轻人的工作把关。

从2001年第一期开始,《北京档案史料》连续两年八期连载了日记。编辑们有一次在与张先生的闲聊中意外得知,这套日记还有下半部口述部分,因张先生觉得史料价值较前一部分小得多,故没打算出版。这些史料既然历经沧桑留存下来了,何不出版一套完整的《那桐日记》呢?于是编辑们又开始着手日记第二部分的整理。

点校工作基本上纳入正轨,意外的事情发生了。2002年4月,张先生突然病逝。整理工作是终止还是继续?点校出版之后,日记还能否按照张先生的宿愿,顺利移交档案馆?这些都成了悬而未决的问题。编辑们随又与张先生的女儿张瑗女士联系。张女士说,他们这一代共七脉分支,日记是先祖留下来的,不属于某一个人,要经过兄弟姐妹讨论以后才能决定对日记的处理方案。与此同时,张瑗女士也开始了对后半部分的抄录工作。经张家后代与档案馆协商,在档案馆给予张家适当补偿的前提下,日记出版之后,张家将把日记全部捐赠给档案馆。

全部日记终于在2006年由新华出版社出版发行了,在4月12日的捐赠仪式上,张家后代代表张之翰充满感情地说,日记经过北京市档案馆的努力,能够出版发行,父亲的在天之灵一定会高兴的。虽然日记经过一个多世纪能够完整保存下来是家族的共同努力,但交给档案馆,可以发挥更大的作用,这也是家族人感到欣慰的事。

那一天,《那桐亲书履历本》《那桐奏折存稿》《呈进物件、召见日期、御赐物件、具奏折件》和《那桐挽联》等资料,那家后代也一并捐赠。

在捐赠座谈会上,专家们不仅充分肯定了《那桐日记》在目前清史编纂工程,和非物质文化遗产保护工作中的作用,也对档案馆年轻工作人员的治学精神也给予了很高评价。

满学专家阎崇年说,那家捐赠的不是一套日记,而是历史资料的一座金矿,日记经过编辑部点校出版,便于阅读和查阅,就把金矿变成了提炼出来的黄金了。做史学研究有轻工业和重工业两种方法,轻工业的方法投资少,时间快,获益高;重工业的方法投资大,时间长,见效慢,但分量重。我们就是应该多提倡这种重工业的研究方法。

中国民间文艺家协会副主席赵书说,日记的出版在中国文化史上是值得让后人记住的一件事,它给物欲横流的浮躁社会浇了一杯清水,可以让我们更加客观地看待古人,与先人对话。

座谈会上,市档案馆、那桐后代和学者们还请媒体帮助呼吁,希望第20册的持有者能尽快完璧归赵,还这部经历了一个多世纪留存下来的日记完整的面目,让日记中记载的历史不被割裂,没有断代。

这,又何尝不是读者的愿望呢?

作者单位:《中国档案》杂志社