邢台郭村大齐天统常乐寺碑记考

李轩鹏++++张欣

【关键词】邢台郭村;北齐碑刻;常乐寺;一切经;佛老关系

【摘 要】现存邢台郭村的大齐天统常乐寺碑,碑文内容为记述北齐时的一次佛教造经活动。笔者在对碑文断句、录文的基础上,对其所涉及的南北朝时期造“一切经”活动及佛道之争等问题进行了评述。

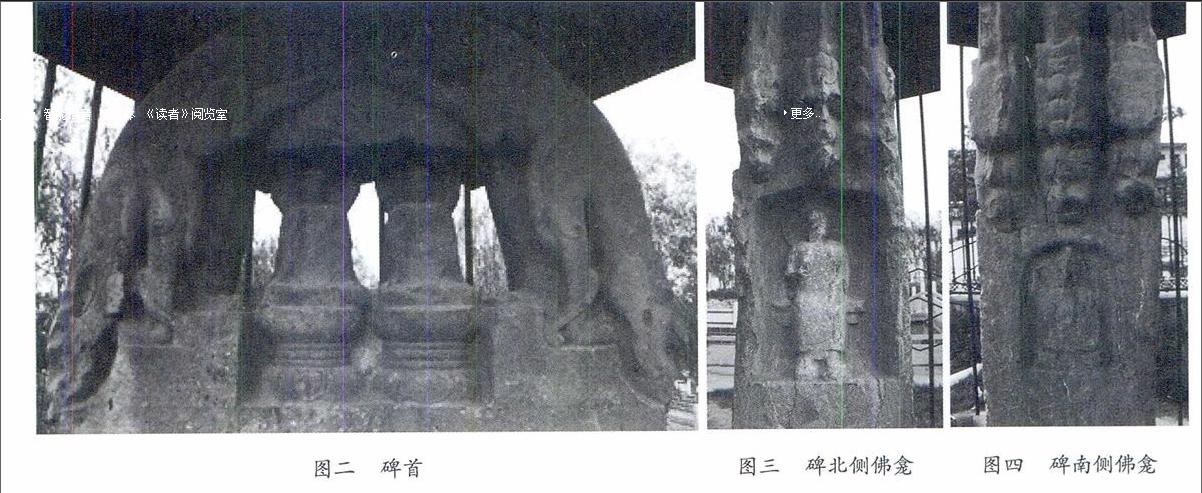

郭村大齐天统常乐寺碑,位于河北邢台市西北约10公里处,邢台县郭村村南,南近321省道,北为郭村小学。据村里的老人说,郭村小学所处位置为常乐寺旧址,原寺院规模宏大,坐北朝南,寺内外有石碑数通,山门前有石桥,河水自西向东流过。金元时期,郭守敬曾就读于此。“文革”时期“破四旧”,残存的寺庙和石碑、石桥先后被拆毁、砸坏。近期村民们将常乐寺碑重新树立于原址,并以钢筋、铁亭围护(图一)。

一、常乐寺碑保存情况

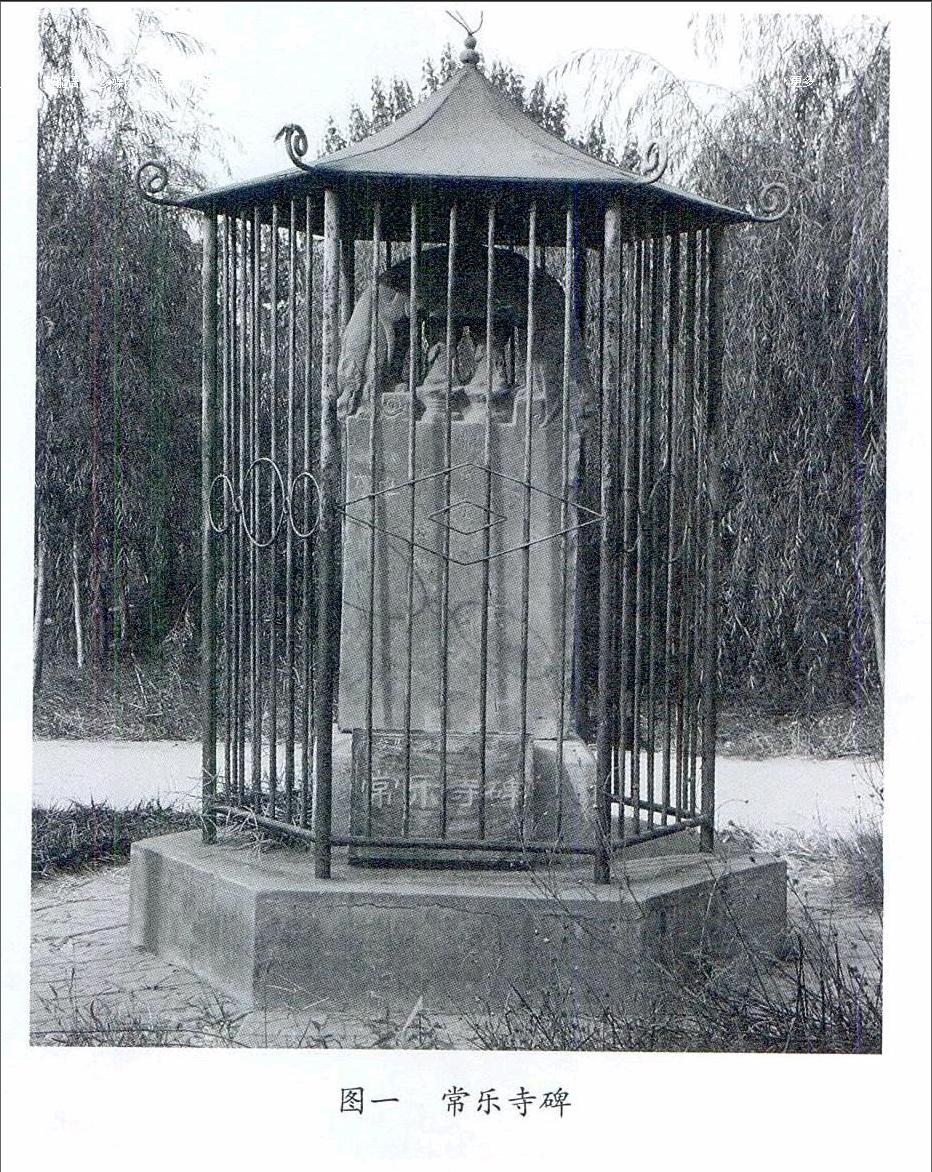

大齐天统常乐寺碑立于郭村小学门前东侧,碑阳面东,碑阴在西。青石质,碑首、碑身一体。碑首高60厘米,为龙首,两龙头下尾上交接呈半圆形,中间透雕二佛并坐像,为正反双面像,二佛高33厘米,均左臂残缺,右手上举施无畏印,圆形头光,上接圆形伞盖,结跏趺坐于圆形束腰莲座上(图二)。龙头下方碑的南北两侧各开一壁龛,内各雕一坐佛像。北侧壁龛为桃形顶,造像双臂残缺,双腿下垂坐于条凳上,有圆形头光(图三);龛高26厘米,宽19厘米,进深4厘米。南侧壁龛为弧形顶,佛结跏趺坐,双手施禅定印(图四);龛高16厘米,宽12厘米,进深3厘米。碑身下部残损,当地在重新树立时将下部修整成榫状。碑阳正中上部阴刻“常乐寺”3个楷书大字,右侧阴刻“大齐天统年置”。碑阴阴刻隶书,大体分为三段,段与段之间以绳索纹分隔。上段文字大部分被风沙、泥土侵蚀,依稀可分辨为“大唯那大唯那大唯那……”;中段文字26行,满行28字,共725字(图五);下段文字均为捐资人姓名,由于早期破坏及后期修整,致使大部分内容残缺。碑身残高170厘米,宽80厘米,厚25厘米。南北两侧面的铭文大部分无存,仅可分辨出小部分捐资人名。原碑座已缺失,形制不详,现碑座为后加,呈长方形,中部有卯眼,以安插碑石,座长94厘米,宽56厘米,高40厘米。

二、碑文录文

此碑文所载内容为北齐时期的一次佛教造经活动,文中有大量佛教用语。笔者尝试对碑文进行标点断句,并依内容将全文分成四部分。为便于排印,录文中的繁体字、异体字均改为通行简体字,部分漫漶湮灭的文字以方框代替,有残泐无法确认的文字,所释字置于圆括号内,不能完全确定的字加问号存疑。录文中的不当之处,敬请方家指正。

兹将碑文抄录如下:

大唯那大唯那大唯那大唯那。

夫真宗冲玄,法理难寻,空湛幽(廓),远而莫□。自非神智通感,安能晓(监?)往述。慧化津流,非文无以传于万古;(契?)藏之徒,必藉声教以启寤;上第名儒,亦因言说以(诠)厥义。

其有王子,名曰悉达,奉花定光,托阴摩耶,弃彼万(邦),不以为珍。盗逾宫阙,轩驾道树,是以法鼓一击,则尘沙玉润,等慈宣畅。随□□受三车之教既周,便

然此大邑主,练行沙门,悲教二禅。师识度清高,解佩缁门,少投道服。志业无为,(整)三千而不减。摄六贼于四禅,秉荣自护,爱惜浮囊。处泥(不)污,粲若明珠,复能劝率迷俗,以示未悟。次有大经主,中丘县人郭显邕,可谓树灵根于九泉,孤条郁嶷如独颖。出自太原,因封关左。上祖郭温,青冀二州刺史,邕其后也。斯人虽形居尘境,心栖方外,知炎宅非久之资,睹危城同于并葛,遂共禅师等契信内融,崇兹胜福。道素竞凑五百余人,皆是一(邦)豪(杰),邑里顶最,给孤之徒,脱缨之侣,建此高节,同(规)妙果。于是竞舍己财,顷宝弗□,敬造一切经卷,过三千部,□十二。磬竭尽章,不漏巧遗建。祈

颂曰:灵觉阐朗,慧(日)独晓。眉如初月,含晖皎皎。敷扬四谛,悟果亿兆。一坐说法,(

大齐天统元年岁次大梁九月庚辰朔六日乙酉

三、涉及的几个问题

大齐天统常乐寺碑碑文大体可分为四部分。第一部分表明造经的意义和目的,大意是:真正的宗旨需要通过作文以传世,下层的民众需要通过教化来启悟,同时上等的儒者也需要通过语言来诠释其思想。第二部分追述佛教的历史,包括佛祖释迦牟尼的应化和佛教的东传。第三部分记录了邑主、经主及其造一切经的情况。最后一部分为颂词,其一和其二分别赞颂佛陀和老子的功德,其三和其四则赞颂了新经的力量和造经者的功德。碑文的第二部分和最后的颂词部分涉及到了老子化胡与佛道之争等问题。

(一)南北朝的佛道之争

在南北朝时期,佛道二教曾发生过激烈的斗争,而北魏和北周的两次著名的佛道之争,则直接导致了“武宗灭佛”的后果。其中,老子和风行一时的“老子化胡说”也成为佛道之争的一个焦点。但是诚如汤用彤先生所言,佛教在东汉一度是“方士之附庸”,“汉末以前佛道未分,浮屠且自附于老子”[1]。《后汉书·楚王英传》称:“楚王英……晚节更喜黄老,学为浮屠斋戒祭祀。(永平)八年……诏报曰:楚王诵黄老之微言,尚浮屠之仁祠,洁斋三月,与神为誓。”[2]引文体现的是当时“佛道未分”的事实,“老子化胡说”也正是在这一背景下产生的。

老子化胡的说法是司马迁埋下的一个伏笔,其《史记·老子韩非列传》曾载有老子西行的传说:“老子修道德,其学以自隐无名为务。居周久之,见周之衰,乃遂去。至关,关令尹喜曰:‘子将隐矣,强为我著书。于是老子乃著书上下篇,言道德之意五千余言而去,莫知其所终。”[3]

最早将老子与佛教直接关联的文献是《后汉书·襄楷列传》,它记载了东汉延熹九年(166)襄楷的一次上疏:“又闻宫中立黄老、浮屠之祠……或言老子入夷狄为浮屠。”[4]所谓的“或言”,意味着上疏者尚不敢断言,但三国时期鱼豢的《魏略·西戎》便明确得多,称老子之天竺教胡为浮屠。

西晋时,在“老子化胡说”的基础上发展出了《老子化胡经》。梁代释僧佑的《出三藏记集》卷15《法祖法师传第一》:“后少时有一人,姓李名通,死而更苏,云:见祖法师在阎罗王处,为王讲《首楞严经》,云:讲竟应往忉利天。又见祭酒王浮,一云道士基公,次被锁械,求祖忏悔。昔祖平素之日,与浮每争邪正,浮屡屈,既意不自忍,乃作《老子化胡经》以污谤佛法,殃有所归,故死方思悔。”[5]《老子化胡经》的基本内容是老子携尹喜西出函谷关,入天竺化为佛陀,创立佛教,也即老子是佛教的鼻祖。

但是,随着佛教势力的壮大,一些信徒认为已无必要附庸老子,且不能忍受将老子置于佛陀之上的安排,于是佛教方面对《老子化胡经》的驳斥就日渐多了起来。他们一方面力图证明化胡经为谬说,一方面又制造了新的说法,重新安排佛道二教的位次。如北周道安的《二教论》,明确提出三圣之说,他引用《清静法行经》称:“佛遣三弟子震旦教化,儒童菩萨,彼称孔丘,光净菩萨,彼称颜回,摩诃迦叶,彼称老子。”[6]在此,老子反过来成了佛的弟子。

(二)造经记反映的佛老关系

特别值得注意的是,这篇造经记碑文在“颂”中歌颂了道教的鼻祖老子。颂词先用“积行累德,道备成功”一语,赞颂老子的道德情操;接着称“半偈碎身,天帝改容”,即老子的执着令天帝动容;然后又赞其境界超越“十住”之上,并借用孔子之语,赞颂老子为“人中之龙”;接下来的“驰躯西域,一去不东”,则是据《史记》陈述老子出关的典故;随后的“琼山崩颓,遗教许宗”一语,说的是老子虽逝,但其遗教可以秉承。从上文可知,其中的琼山即昆仑山,颂词引用的是老子变形后头化昆仑的典故。最后的“圣言不坠,千稔传通”,更是对老子的称颂。

显而易见,这段颂词是以当时流行的“老子化胡说”为背景对老子做的赞颂。考虑到南北朝时期残酷的佛道之争,尤其是“老子化胡说”在南北朝特别是北朝佛教之争中的焦点地位,这段颂词就显得别有意味了。在迄今为止的各种关于南北朝佛教和道教关系的论著中,强调的都是佛道之争,其中尤其是北朝的两次“武宗灭佛”运动,佛道之争都成为重要的导火索。如果先入为主地从佛道之争的视角看,在北齐的这篇佛教造经记中,老子被置于佛陀之后加以歌颂,看似也有借此与道教争高下的用意,但这种观点经不住推敲。首先,颂词虽在佛陀之后赞颂老子,但并未明确二者的从属关系;其次,通过对老子的高度赞誉来贬低道教,这种方式未免太过迂拙。其实换一个角度看,造经记对老子的歌颂,反映的是佛道关系的另一个面相,即早期佛道关系中互惠的一面并未随着历史的发展而完全消失,“老子化胡说”在遭到一部分佛教信徒强烈抨击的同时,在今河北邢台一带仍被一部分佛教信徒当作常识来信奉。即在这一带,老子西行化胡才是一般佛教信徒更加信奉的教义和史实。或许正因为这个原因,此次造经活动才没有被记录在案。

四、结 语

此碑记载了北齐天统元年(565)一个以佛事活动为中心的民间组织的一次造“一切经”活动。此次造经活动声势浩大,涉及内丘县、邢台县等地,参与活动的成员有500余人,经主为内丘郭显邕,造经数量多达3000部,被形容为“新经巨岳,宝聚巍巍”。

汤用彤先生曾指出:“当时写书藏书之风甚盛。”[7]据称:“当时从事写经的人,既有出家的僧人,也有在家的信士。信士中既有普通百姓,也有将相帝王。”[8]如魏收的《北齐三部一切经愿文》即称“金口所宣总勒缮写”,表明系皇帝的旨意。王褒所谓的“奉造一切经”,奉的也是皇帝的命令。

南北朝时期曾有多部“一切经”问世。如南齐明帝敕写一切经,陈武帝敕写一切经十二藏。在北朝,魏武帝拓跋

但是郭显邕造一切经,迄今未见各史书对其有任何记载。汤用彤先生曾在列举了一系列藏经的事例后,称“其余湮没未知名者,当亦不少”。郭显邕造一切经应就是被湮没的一例,幸而此次造经记的碑石和拓片均存留于世,其碑文对中国佛教史、历史上的佛道之争和佛老关系以及邢台地方史的研究都有着重要意义。

本文在写作过程中,得到邢台市文物管理处李恩玮、吉林大学边疆考古研究中心井中伟、吴敬等老师的指导,上海大学文学院杨雄威先生的大力协助,在此表示感谢!

————————

[1]汤用彤:《汉魏两晋南北朝佛教史》,北京大学出版社,1997年,第40页。

[2]《后汉书·光武十王列传》卷42,中华书局,1965年,第1428页。

[3]《史记·老子韩非列传》卷63,中华书局,1959年,第2139页。

[4]同[2],卷30,第1802页。

[5]南朝梁·释僧佑:《出三藏记集》卷15,中华书局,1995年,第560页。

[6]北周·道安:《二教论》,载唐·释道宣:《广弘明集·佛德篇·上菩提树颂启》卷8《辨惑篇》,(台湾)商务印书馆影印文渊阁《四库全书》本。

[7]同[1],第419页。

[8]中国佛教协会编:《中国佛教》第5册,中国社会科学出版社, 2004年,第199页。

[9]周叔迦:《周叔迦佛学论著全集》第2册,中华书局,2006年,第1088页。

〔责任编辑:许潞梅〕