中国城镇化的最新进展和目标模式

黄 锟

中国城镇化的最新进展和目标模式

黄 锟

改革开放以来,中国城镇化取得了许多突破性成就,如城镇数量增长较快,城镇化进程加快发展,城市规模结构、空间结构和发展方式更趋合理,城乡关系进一步改善。但同时城镇化也存在城市平均规模过小、集中度偏低,城市群紧凑度不高,城镇化地区差异显著,农业剩余劳动力转移不彻底、“半城镇化”现象突出和城市病日趋严峻等问题。在城镇化发展的关键阶段,不能再延续传统城镇化模式,必须坚持科学规划、以人为本、四化同步、促进融合、深化改革,着力提高城镇化质量,走集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路。

城镇化; 新型城镇化; 城镇化质量

经过30多年的改革开放,中国城镇化取得了令人瞩目的成就,城镇化率由1978年的17.92%提升到2012年的52.57%,与世界城镇化水平持平;城市数量、城市规模、城市经济总量和经济结构也有了较快的发展,开启了乡村中国向城市中国的转变。但同时城镇化也积累了许多问题,半城镇化、滞后城镇化、被城镇化、房地产化、城镇化低密度发展、城镇化规模结构和空间结构不尽合理等弊端日趋严重,旧的城镇化亟须转型升级。在城镇化发展的关键阶段,我们需要厘清城镇化发展历程,尤其是改革开放以来城镇化的新进展和存在的新问题,认真思考在人口负担重、资源相对短缺、生态环境比较脆弱、城乡区域发展很不平衡、世界经济局势日趋复杂的背景下,未来城镇化的目标模式是什么,如何积极稳妥推进城镇化进程,提升城镇化质量,兴利除弊,积极引导城镇化健康发展。

一、 改革开放以来中国城镇化的新进展

改革开放以来,中国城镇化经过短暂的恢复性发展(1979-1984年),就步入稳定发展(1995-1995)并逐渐加速(1996至今)的发展阶段,开始真正走上了城镇化的道路。在这一阶段,改革开放成为城镇化的最重要推动力(黄锟,2013),城镇化建设也由此取得许多突破性成就。

(一) 城镇数量增长较快,城市规模进一步扩大

1978年中国有城市191个,1998年发展到668个,以后相对稳定,2012年为658个,比1978年净增467个,年均增加13.7个,是1949-1978年年均增加量的近4倍。建制镇数量也以每年521个的速度快速增长,由1978年的2173个,发展到2012年的19881个,净增17708个*数据来源于《中国城市统计年鉴》。本文数据如无特别说明均来源于《中国城市统计年鉴》。。在城镇数量快速增长的同时,城市规模也在迅速扩大。尽管改革开放以来的相当长的一段时间,国家仍在延续控制大城市人口规模的政策,但随着经济的发展,大城市仍然保持了较快的发展速度。随着城市人口的快速增加,城市区域扩张也十分迅速。1984年,全国城市市区土地面积占全国面积的比重仅为7.6%,到2006年这一比重提高到18%,北京、上海、天津、武汉、南京、广州、哈尔滨等特大城市周围的许多县区都已建成城市新区,城市区域不断扩大(见表1)。这一时期,我国大城市数量在世界上居于前列,而且增长速度大大高于世界平均水平,上海、北京等城市规模已经进入世界10大城市行列。

表1 2011年代表性大城市的规模比较

资料来源:《2012中国城市统计年鉴》,中国统计出版社2013年版。

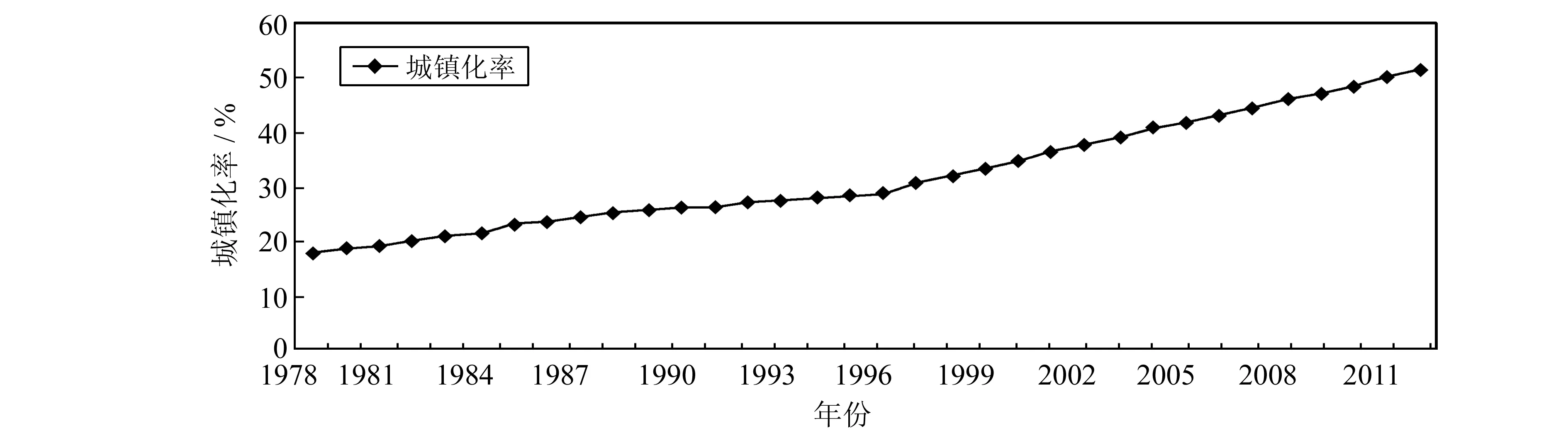

(二) 城镇人口迅速增加,城镇化进程加快发展

改革开放以来,城镇人口经过1979-1984年的短暂恢复发展阶段,就迅速进入稳定发展和快速发展阶段。1978-2012年,城镇人口由17245万人增加到71182万人,净增53937万人,每年平均增加1453万人,是1949-1978年间城镇人口每年净增数量的4.04倍。其中,1996-2012年,城镇人口更以每年2118万人的速度递增,是1949-1978年间城镇人口每年净增数量的5.3倍。随着城镇人口的迅速增加,中国城镇化水平从1978年的17.92%上升到2012年的52.57%,共上升了34.65个百分点,年均增加0.93个百分点,与1949-1978年间年均增加0.25个百分点相比,提高了0.77个百分点,城镇化速度明显加快。

图1 1978年以来的中国城镇化率资料来源:《中国统计年鉴》(2012)。

(三) 城市空间形态从城市单体发展向城市群体发展转变

改革开放以来,中国城市发展,尤其是大城市发展,逐步地迈入到城市群、城市圈、城市带和城市网的发展时期。目前,中国已形成了京津冀、长江三角洲、珠江三角洲三大国家级城市群,在铁路沿线、长江沿线逐步形成了连带状态的城市带。其中,京津冀、长江三角洲、珠江三角洲三大城市群已经成为中国经济发展的增长极,是经济社会进步最明显地区。2011年,三大城市群区域面积27.37万平方公里,占全国的2.85%,却集聚了全国18%的人口,创造了36%的国内生产总值。这些城市群、城市带的形成,不仅使该地区的城镇化水平大大提高,而且使中国城镇化的空间结构呈现出新的特征。

(四) 城市发展方式从单纯的规模扩张向规模和质量并举转变

改革开放以来是中国城市、特别是大城市发展最重要的时期。进入21世纪以来,由于环境、资源,特别是土地等方面的压力和影响,城市开始从规模扩张为主进入到规模与质量同时增进的新发展时期,城市的经济结构和功能特征逐步趋向优化。首先,中国城市经济持续高速增长。1988-1996年,中国城市国内生产总值年均增幅为18%。2002-2011年,地级及以上城市(不包括市辖县)地区生产总值由64292亿元增加到293026亿元,增长3.56倍,年均增长20%,2011年占全国GDP的比重由53%上升到62%,提高了9个百分点。其次,同国家经济转轨、社会转型相适应,大城市注重经济增长方式的转变,进行了经济结构特别是产业结构的战略性调整。一些大城市从原来以工业特别是重工业为主导产业,开始转向以高新技术产业、现代服务业和文化创意产业等为主导产业的新的经济结构和产业体系。第三,城市基础设施的现代化程度显著提高,新技术、新手段得到大量应用,基础设施功能日益增加,承载能力、系统性和效率都有了显著的进步,改善了城市经济发展和居民生活的条件。

(五) 城乡隔离局面逐步被打破,城乡关系进一步改善

随着城乡经济体制的改革和市场经济的发展,城乡分割和隔离的二元体制逐渐被打破,城乡之间劳动力、人口、资本、人才和技术的流动日益增多,城乡商品流通关系和市场结构不断发生变化,城乡经济发展出现了某种融合的态势。城市社会福利和保障制度的改革,使城市居民在计划经济经济时代享有的“特权”不断减少,城市户口的“含金量”下降,户籍制度的约束力降低,市民和农民在社会身份上的差别不再像改革前那么突出,在一些经济发达地区,甚至出现了城里人向乡下流动的现象。在沿海经济发达地区,农村的农民在收入水平、消费水平、生活方式、生活环境、福利保障等方面都已经都市化了。对于数量庞大的农民工——城市新市民来说,虽然他们的户籍仍在农村,但部分城市已经开始给予他们市民身份和市民待遇。

二、 中国城镇化面临的新问题

(一) 城市平均规模过小、集中度偏低

美国布朗大学的两位经济学家发现,城市的净集聚效应首先随着城市规模扩大而急剧上升,在达到峰值之后缓慢下降,最大集聚效应的峰值大致处在250万-380万人规模之间(Au and Henderson,2006)。改革开放以来,中国各种规模等级的城市都有所发展,大城市数量增多。2008年,100万以上的大城市和特大城市的数量为56座,共14898万人,每座城市平均266万人,分别比2001年提高了37%、61%和18%,与中小城市和小城镇相比,提高的比例几乎都是最高的(只有中等城市的数量比2001年增加了39%,略高于大城市和特大城市)。随着大城市和特大城市的扩张,其占全国城镇人口的比重也由2001年的24.7%,提高到2008年的30%,提高了5.3个百分点。从总体上看,中国城镇规模结构呈现出大城市数量不足,小城市和小城镇数量过多,城市集中度偏低,少数大城市规模又过大的特征。2008年,我国100万以上的大城市和特大城市数量仅为56座,中小城市数量则多达599座,50万以下的小城市513座,平均人口不足1万人的小城镇更多达19234座。不同规模城市数量结构的不合理直接导致了城市平均规模过小、集中度偏低。

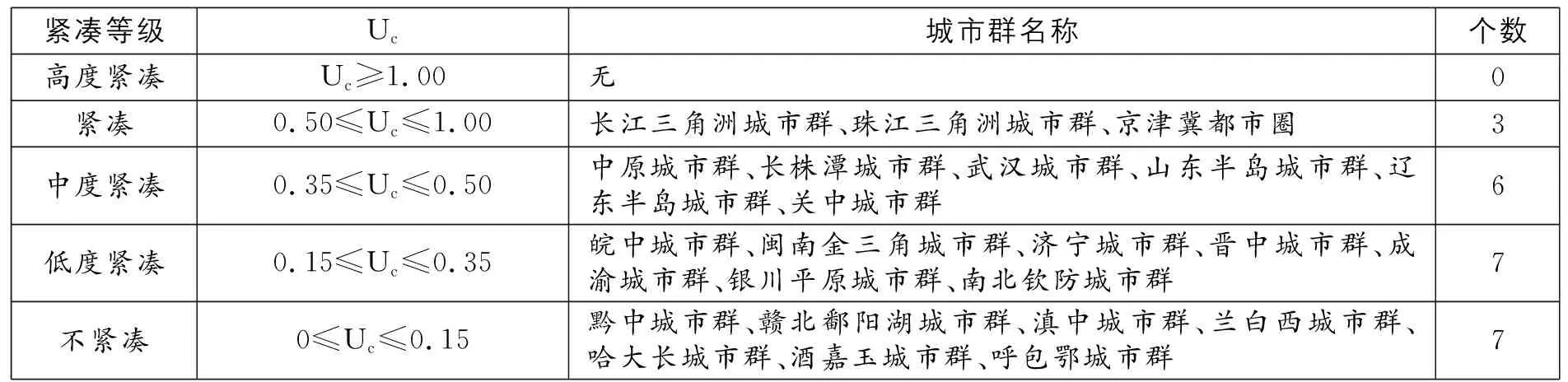

(二) 城市群紧凑度不高

城市密集地区的出现和都市区的形成与快速发展,即城市群的形成,是城镇化速度、水平的提升和城镇数量、规模的增长在空间上的突出表现。当前,中国的城市群主要包括23个城市密集地区和都市区。方创琳等采用聚类分析法,从产业、空间和交通三个视角研究了上述23个城市群的综合紧凑度,将中国城市群划分为高度紧凑、紧凑、中度紧凑、低度紧凑和不紧凑(分散)5个等级。结果发现,中国城市群紧凑度总体不高,且空间差异性大,总体呈现出由东向西、由南向北逐渐降低的分异态势(见表2)。

表2 中国城市群综合紧凑度Uc的聚类分级表

资料来源:方创琳等:《中国城市群紧凑度的综合测度分析》,《地理学报》2008年第10期,第1011~1021页。

(三) 城镇化地区差异显著

从三大地区*东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南11个省(市);中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南8个省;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省(市、自治区)。看,如表4所示,2011年东部地区城镇化水平为61.07%,中部为46.99%,西部为42.99%,东部比中部高14.08个百分点,比西部高18.08个百分点,中部比西部高4个百分点,城镇化水平的发展明显表现出梯度状态。与2007年相比,东部与中西部的城镇化水平之间差距进一步扩大,但中西部之间的差距呈现缩小趋势。

表3 三大地区城镇化率差异 (%)

资料来源:根据《中国统计年鉴》(2012、2008)计算得到。

从各省份看,按照2011年城镇化率的高低(见表4),可以把我国31个省区划分为五类地区:(1)城镇化水平在80%以上者,包括北京、上海和天津3个直辖市;(2)城镇化水平在60%-80%之间者,包括广东、辽宁、浙江、江苏4个省份;(3)城镇化水平在50%-60%之间者,包括黑龙江、江苏、吉林、内蒙古、福建、重庆、湖北、山东、海南9个省份;(4)城镇化水平在40%一50%之间者,包括宁夏、山西、陕西、青海、江西、河北、湖南、安徽、新疆、四川、广西、河南12个省份;(5)城镇化水平小于40%者,包括甘肃、云南、贵州、西藏4个省份。城市化水平最高的上海市与最低的贵州之间相差58个百分点。

表4 2011年各省份城镇化水平

资料来源:《中国统计年鉴》,中国统计出版社2012年版。

(四) 农业剩余劳动力转移不彻底,“半城镇化”现象突出

中国农村剩余劳动力向城镇的转移并不像欧美等发达国家那样是一次性完成的,而是经过了一个曲折的过程,即农民的非农化与市民化不是同步实现的,而是先由农民转变为农民工,实现非农化,再由农民工转变为市民,实现城市化,这是一种具有中国特色的城镇化过程。一些学者将这种城镇化称之为“隐性城市化”或“半城市化”。

“隐性城市化”或“半城市化”的结果,不仅在客观上具有明显的反城市化效应(徐林清,2002),导致了“伪城镇化”、虚假的城镇化,而且必然会造成农村剩余劳动力转移的不彻底性,产生了严峻的农民工问题,造成了城市的新二元结构,进一步加剧了中国城镇化进程的复杂性和艰巨性。2012年底,全国农民工数量达到2.63亿之多。2011年,按常住人口统计的城镇化率(常住人口城镇化率)虽然达到了51.3%,但按户籍统计的城镇化率(户籍人口城镇化率)仅为34.7%,二者差距高达17.6个百分点(见图2)。

图2 常住人口城镇化率与户籍人口城镇化率“剪刀差”资料来源:《中国统计年鉴》(2012)。

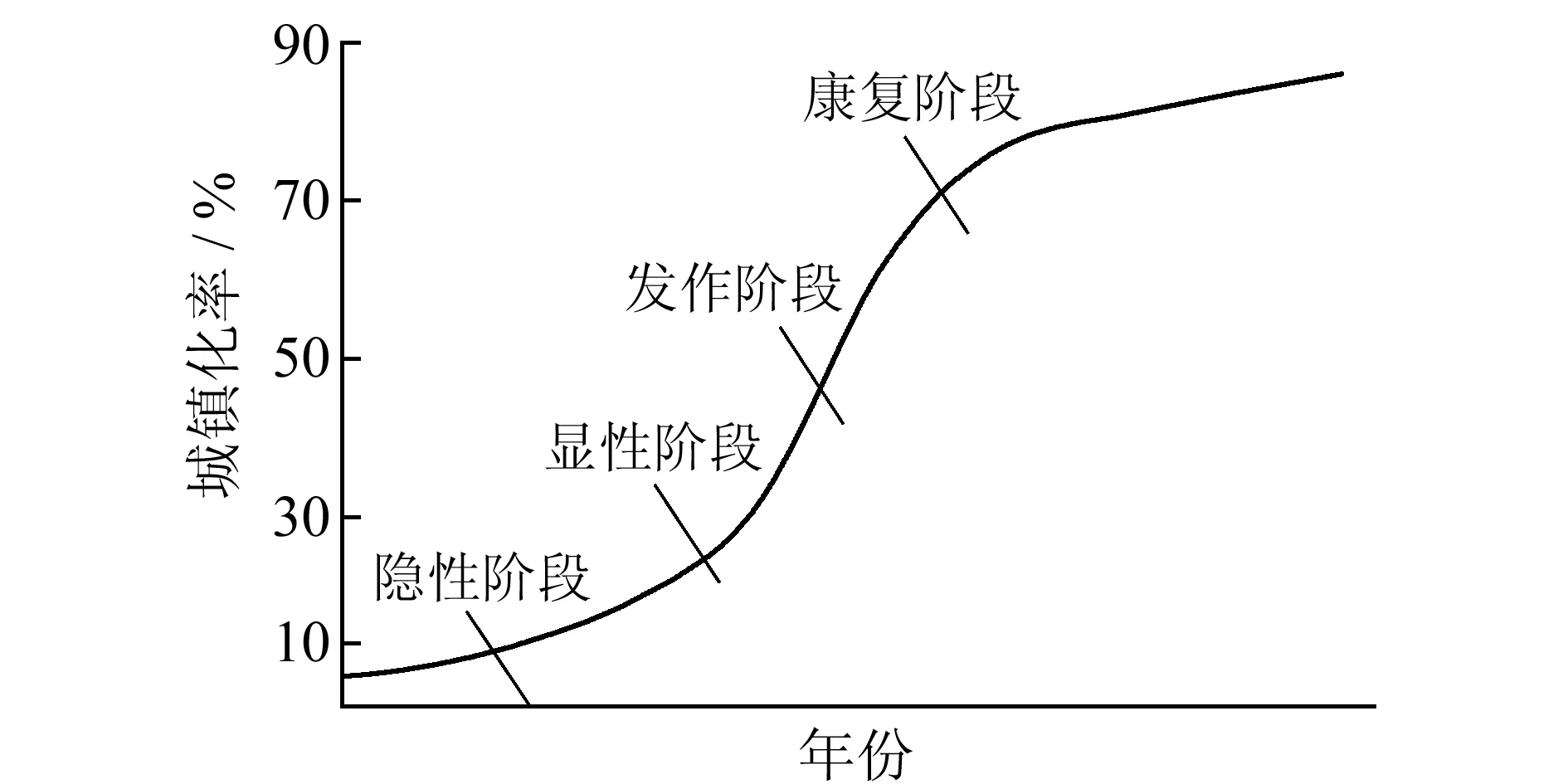

图3 城市病发展阶段示意图

(五) 城市病日趋严峻

“城市病”是困扰各国的世界性难题。随着城市化的快速推进和城市人口的迅速增长,城市中的大气污染、垃圾污染、噪声污染、水污染与水资源短缺、能源紧张、人口膨胀、交通拥挤、住宅短缺、土地紧张、失业严重、社会治安恶化、贫民窟惨不忍睹等问题日渐显著(Hezri and Dovers,2006)。城市病与城市化发展阶段密切相关。根据城市病发展的四阶段论(周家来,2004),城市化率在10%~30%之间是城市病的隐性阶段,城市化率在30%~50%是城市病的显性阶段,城市化率在50%~70%是城市病的发作阶段,城市化率达到70%以上,则进入城市病的康复阶段。2010年,中国城镇化率超过50%,应该说是在城市病的显性化和发作阶段。从中国城镇化的实际情况来看,也不同程度地出现了各种城市问题,存在一定程度的“城市病”,且有愈益严峻的发展态势,如环境污染、基础设施不足、交通堵塞、棚户区、房价虚高、烂尾楼、广场高楼热、形象面子工程、贫富差距拉大,严峻的就业形势、犯罪率的上升、比较严重的农民工问题,等等,错综复杂,彼此交织,考验着中国城镇化的可持续健康发展。

三、 中国城镇化的目标模式

当前,我国经济正处在增长速度换挡期和结构调整阵痛期,经济发展亟须转型升级,城镇化面临新的战略任务和日趋严峻的外部环境和约束条件,面对新问题、新机遇、新挑战,未来城镇化发展既不能简单照搬国际经验,也不能延续传统模式,必须着力提高城镇化质量,走以人为本、集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路。

(一) 新型城镇化是中国城镇化的目标模式

首先,新型城镇化是我国应对经济全球化、知识化、信息化背景下世界城市化发展趋势的理性选择。时代背景和历史条件是制约城镇化道路的重要因素,时代和条件变了,城镇化道路也必须相应改变。21世纪是人类社会由工业经济社会转变为知识经济社会的时代,知识经济(或信息经济)是社会经济发展的最新阶段,经济知识化、信息化、网络化、全球化是当今世界的大趋势。知识成为越来越重要的生产要素,以信息技术为核心的高新技术向各个领域渗透,不仅导致许多新兴产业的诞生,而且使传统产业也发生着革命性的变革;生产、贸易、投资、研发进一步国际化,人流、物流、资金流、信息流在全球范围内更多更快地流动,国际分工、协作、交流日益扩大,国际竞争日趋激烈。经济知识化、信息化、网络化、全球化正在改变着人类的生产方式、交往方式、思维方式和生活方式,也丰富和改变了现代化、工业化和城镇化的内涵和实现条件。这些新的国际因素的出现,必将对我国的城市化产生重要的影响,决定必须走与以往不同的新型城镇化道路(简新华、何志扬、黄锟,2009)。

其次,新型城镇化是遵循城镇化发展规律,实现城镇化发展目标的内在要求。1996年以来,中国城镇化明显进入了快速发展的周期(简新华、黄锟,2010)。按照美国城市地理学家诺瑟姆(Ray M·Northam) 揭示的城市化发展三发展阶段论(Ray,1975),我国在30%~70%之间都将处于城镇化加速阶段。同时,根据城市病发展的四阶段论,我国城镇化进入了城镇化快速发展阶段和城市病发作阶段的叠加期。从中国城镇化过程的特征看,在中国城镇化刚刚进入快速发展和城市病发作阶段的叠加期,虽然还没有出现诸如拉美和印度那样严重的“城市病”,但如果不未雨绸缪、及早诊治,势必演化为日益严重和难以治疗的“城市病”,甚至陷于“拉美陷阱”,严重影响中国城镇化的健康发展。因此,在城镇化进入快速发展周期和城市病显性化和发作阶段的叠加期,城镇化更需新的理念,着力提高城镇化质量,这是城镇化的生命力之所在。

第三,新型城镇化是国民经济持续发展,跨越中等收入陷阱的必然要求。2010年,我国的人均国民总收入为4260美元,首次由“下中等收入”经济体转变为“上中等收入”经济体。中等收入阶段是社会经济结构变革、升级的关键时期,城镇化既是城乡结构变革的关键环节,又对需求结构、产业结构、分配关系等具有重要影响,成为保持经济平稳较快发展的持久动力。(1)新型城镇化有利于扩大内需,彻底解除内需不足的桎梏。大量农村人口进入城镇,不仅带来消费需求的大幅增加,还将产生庞大基础设施、公共服务设施以及住房建设等投资需求。据测算,城镇化水平提高一个百分点,将拉动最终消费增长约1.6个百分点。(2)新型城镇化有利于促进新型工业化,发展第三产业,实现产业结构升级。新型城镇化适应了新型工业化的要求,能够产生集聚效益、规模效益和分工协作效益,形成发达的城市文明,为新型工业化创造了重要的有利条件。同时,城镇化也能够推动以教育、医疗、就业、社会保障等为主要内容的公共服务发展,以商贸、餐饮、旅游等为主要内容的消费型服务业和以金融、保险、物流等为主要内容的生产型服务业的发展。(3)新型城镇化有利于改善分配关系,提高中等收入者比重。城镇化不仅能够形成更多的就业机会,而且提高了劳动生产率,有利于提高劳动力的工资和劳动报酬在初次分配中的比重;同时,城市服务产业也是培育中产阶级或者中等收入人群最重要的产业载体。(4)新型城镇化有利于资源节约和环境保护,降低资源和环境压力。

(二) 新型城镇化的特征和要求

新型城镇化作为我国城镇化的新的目标模式,立足于新的时代条件和中国国情,面临新的问题和挑战,肩负新的任务和使命,具有不同于以往旧的城镇化的特征和要求:

首先,从城镇化发展模式的选择方面来看,新型城镇化力求城镇化与新型工业化、信息化和农业现代化的同步发展。从国际经验和我国实际情况看,工业化是城镇化的发动机,城镇化是工业化的促进器,城镇化必须有产业和市场支撑,城镇化超前或是滞后都不利于城镇化的健康发展。城镇化是信息化的主要载体,为信息化的发展提供广阔的发展空间,为信息产业提供需求和市场;信息化提升城镇化的品质,提升和整合城镇功能,使城镇功能和产业结构进一步优化,带动城镇化向更高级的城镇化迈进。新型城镇化必须和农业现代化相辅相成,共同发展。农业现代化是城镇化发展的基础,城镇化是实现农业现代化的前提,并带动农业现代化的发展。

其次,从城市数量、规模和空间布局结构看,新型城镇化是大中小城市和小城镇协调发展的城镇化。由于中国人口众多、地域广阔,不能只搞集中型的大城市化,不可能让大部分人都集中到大城市;由于小城镇缺乏规模效益和集聚效益,也不能只实行分散型的小城镇化。因此,中国特色的城镇化在城镇化类型上,只能选择集中型与分散型相结合、据点式与网络式相结合、大中小城市与小城镇协调发展的多元化的城镇化。

第三,从城镇发展方式的选择看,新型城镇化是城镇发展方式多样化和合理化的城镇化。除了城市建设资金来源和渠道要多元化;政府还应当积极支持引导城市建设,从实际情况出发,不搞一刀切。

第四,从城镇化动力和实现机制的选择看,新型城镇化是市场推动、政府导向的城镇化。新型城镇化只能选择由市场推动、政府导向、政府发动型城镇化与民间发动型城镇化相结合、自下而上城镇化与自上而下城镇化相结合的方式。只有这样,才能既发挥政府的必要的调控作用,又充分利用民间的巨大潜力和市场促进效率提高的优势;既避免过度城市化,又防止城市化滞后,真正实现城镇化与工业化和现代化的适度同步发展。

第五,从城镇化发展的可持续性看,新型城镇化是资源节约、环境友好的可持续的城镇化。城镇发展必须综合考虑社会发展需求、资源承受能力和生态环境容量,切实通过节约资源、保护环境、建设循环经济,促进人与自然的和谐;城镇规划要将环境承载力和资源供给力指标引入规划方案,保证城镇发展与资源环境之间的良性互动,使城镇化在资源利用、环境保护、社会和谐等方面做到合理有效。

四、 推进新型城镇化的思路与对策

新型城镇化是一项复杂的社会系统工程,不仅涉及到政府、企业、农民、市民多种主体,也涉及到经济、社会、政治、文化、生态等多种领域。按照新型城镇化的要求,遵循市场规律,科学规划,合理布局,以提高城镇化质量为核心,促进城镇化健康发展。

(一) 科学规划,完善城镇化战略格局

城镇化战略格局关系到城镇化的发展方向,是中国现代化发展战略的重要内容。要在国家现代化战略布局框架下,以科学发展观为指导,认真研究制定我国城镇化发展的中长期规划和综合性的政策措施;要合理确定大中小城市和小城镇的功能定位、产业布局、开发边界,形成基本公共服务和基础设施一体化、网络化发展的城镇化新格局;要特别要遵循城市发展的客观规律,考虑不同规模和类型城镇的承载能力,以大城市为依托,逐步形成辐射作用大的城市群,促进大中小城市和小城镇科学布局,加快构建和完善“两横三纵”城镇化战略格局;要科学规划城市群内各城市功能定位和产业布局,积极挖掘现有中小城市发展潜力,优先发展区位优势明显、资源环境承载能力较强的中小城市。

(二) 以人为本,有序推进农民工市民化

有序推进农民工市民化,需要树立包容性理念,以人为本,逐步降低城镇化门槛。一要根据城市的规模和综合承载能力,以就业年限、居住年限和城镇社会保险参加年限为基准,降低农民工落户条件;二要适应农民工高流动性要求,尽快实现社会保障权益可顺畅转移、接续,逐步建立全国统一的社会保障体系;三要积极完善多层次、多元化的住房保障体系,逐步将农民工纳入住房保障体系;四要加强农民工教育和培训,提高农民工的就业能力和收入水平;五要多渠道筹措资金,解决农民工市民化的高额成本。

(三) 四化同步,强化产业支持和城乡融合

促进城镇化与新型工业化、信息化和农业现代化协调发展城镇化需要产业支持,需要城乡协调发展,有城无业的城镇化是不可持续的。四化同步,就是要推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调,促进城镇发展与产业支撑、就业转移和人口集聚相统一,促进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置,形成以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型工农、城乡关系。

(四) 促进融合,将生态文明融入城镇化全过程

以城镇化为主要载体,将生态文明融入城镇化全过程,这是新型城镇化和生态文明建设的共同要求。将生态文明融入城镇化全过程,要以主体功能区战略为指导,科学地制定与资源环境承载能力相适应的城镇化规划;要形成适应市场需求结构、可持续发展的产业结构体系,推进城镇生产方式的绿色、循环和低碳化转型;要围绕实现人的全面发展,加强城镇综合服务功能的建设;要努力培育生态文明意识,完善生态文化基础设施和公共服务载体建设,发展生态文化产业,形成永续传承的生态文化;要建立以生态补偿机制为主,均衡性转移支付和地区间横向援助机制为辅的经济手段,促进区域城镇化的协调发展;要以科学的考评机制为载体,落实城镇化的生态文明“绿色导向”。

(五) 深化改革,释放改革红利

城镇化是一系列公共政策的集合(樊纲、武良成,2010),城镇化的健康发展离不开体制机制创新。我国过去30多年城镇化的快速发展与体制创新密不可分,存在的矛盾和问题也与体制机制的不完善直接相关。推进新型城镇化必须把深化体制改革放在十分突出的位置,尤其需要在土地制度、户籍制度、就业制度和社会保障制度等重要领域和关键环节进行突破。如户籍制度改革必须以去利益化、城乡一体化、迁徙自由化为目标和方向,剥离户口所附着的福利功能,整体推进。土地管理制度改革要按照有利于明确和保护土地物权的思路,虚化所有权,强化承包权,建立以承包权为核心的农地产权制度,完善征地补偿机制,放开农村集体建设用地上市交易等。财税金融体制改革,既要建立健全公共服务能力,调整财政支出结构,强化政府基本公共服务供给的责任,还要加快地方税收体系建设,培育稳定的地方收入来源,加快开征房产税,合理确定土地出让收入在不同主体间的分配比例,建立多元化、多渠道的资金供给模式。此外,还要通过加快市镇体制改革,提高社会管理能力,加快形成设置科学、布局合理、功能完善、集约高效的行政管理体制(张占斌,2012)。

参考文献:

[1] 方创琳(2008).中国城市群紧凑度的综合测度分析.地理学报,10.

[2] 樊 纲,武良成(2010).城镇化:一系列公共政策的集合.北京:中国经济出版社.

[3] 黄 锟(2013).中国城镇化的基本经验和启示.经济要参,5.

[4] 简新华,何志扬,黄 锟(2009).中国城镇化和特色城镇化道路.济南:山东人民出版社.

[5] 简新华,黄 锟(2010).中国城镇化水平和速度的实证分析和前景预测.经济研究,3.

[6] 徐林清(2002).我国农村劳动力转移方式的特征及其反城市化效应.乡镇经济,9.

[7] 张占斌(2012).推进我国城镇化的基本思路和体制机制.中国经济时报,2012.11.15.

[8] 周家来(2004).“城市病”的界定、规律与防治.中国城市经济,2.

[9] Au,C.and V.Henderson(2006).Are Chinese Cities too Small.ReviewofEconomicStudies,73.

[10] Hezri,A.A,Dovers,S.R.(2006).Sustainability indicators,policy and governance:Issues for ecological economics”.EcologicalEconomics,60.

[11] Ray M.Northam(1975).Urban Geography,New York:John Wiley & Sons.

◆

TheNewProgressandTargetModeofUrbanizationinChina

HuangKun(Associate Professor,Chinese Academy of Governance)

Since the reform and opening up,China’s urbanization has achieved many breakthroughs.For example,the urban population has grown rapid,the speed of urbanization has been accelerated,city scale structure,spatial structure and development pattern have become more reasonable and the relationship between urban and rural areas has been further improved.But urbanization also faces many problems,such as too small average size of city,the low concentration,low compact of city group,significant regional differences,not thorough transfer of agricultural surplus labor and prominent semi-urbanization phenomenon,increasingly serious urban diseases and so on.At the key stage of urbanization,we can not continue the traditional mode of urbanization,and we must adhere to the scientific planning,people-oriented,synchronized development,promoting integration and deepening reform to improve the quality of urbanization and take a new road of intensive,intelligent,green,low carbon urbanization.

urbanization; new urbanization; urbanization quality

■责任编辑:刘金波

■作者简介:黄 锟,国家行政学院经济学教研部副教授,经济学博士,国家行政学院新型城镇化研究中心副主任;北京 100089。Email:huangkun@nsa.gov.cn。

■基金项目:国家社科基金项目(13BJY055);国家行政学院重大项目(2013ZBZD008);教育部人文社会科学研究规划基金项目(12YJA790051);河南省科技发展计划项目(132400410809)