川东南地区茅口组断裂多重分形特征及意义

胡修权, 施泽进, 田亚铭, 王长城, 曹竣锋

1.油气藏地质及开发工程国家重点实验室(成都理工大学),成都 610059;2.成都地质矿产研究所,成都 610082)

断裂作为地壳演化和构造变形的重要产物之一,其形成往往经历了极其复杂的过程,是一种重要的构造作用方式,也是自然界非常普遍的地质现象,它对热液迁移和矿床的形成、油气运移和油气藏的形成、地震和地壳运动等起着重要作用。由于现阶段勘探手段的制约,获得的断裂信息非常局限,与此同时这些信息中还存在部分推测的信息,怎样在这些信息中探寻断裂本来的特征,一直是地质学家奋斗的目标[1]。长期以来,人们对断层的发育程度,通常用“发育”、“较发育”、“不发育”等不定量的语言来描述。断裂实际上是一系列无法用欧氏几何学进行精确描述的无规则的线状或面状集合体[2],分形几何作为定量描述自然界中不规则及复杂现象极其有效的工具,在地学研究中应用广泛,如大地构造分析、地质灾害、成矿动力学及成矿预测等方面[3-7]。前人研究显示,断裂形成过程具有自相似性,其几何形态和分布具有分形特征,应用分形理论研究断裂系统,有助于进一步了解断裂本身的性质,也能一定程度上预测受断裂控制的矿产资源的分布[8-10]。前人研究认为四川盆地下二叠统茅口组储层主要受裂缝发育和喀斯特作用的控制,以顶部古喀斯特洞穴、构造运动形成的断层及伴生的裂缝网络形成的形态复杂、大小不等的缝洞储渗体为特征[11,12],有学者通过四川盆地茅口组开发数据分析,指出古喀斯特形成的缝洞网络与断裂及伴生的裂缝网络相互交织为最好的储层,应加强研究,寻找这种网络系统[13]。本文应用多重分形理论研究川东南地区茅口组断裂特征,结合研究区构造演化及区域背景特征,探讨断裂系统分形的地质含义,重点刻画断裂分维值平面展布特征,寻找断裂及伴生裂缝发育的有利地区,指导油气勘探工作。断裂多重分形研究丰富了川东南地区断裂研究的手段和内容,应用前景十分广阔。

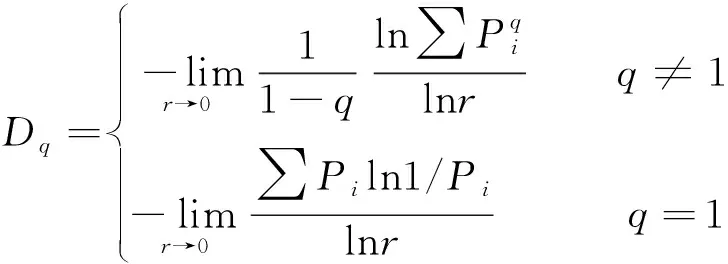

1 断裂平面展布特征

川东南地区位于四川盆地东南缘,在构造上属于四川盆地川东高陡构造带和川南中低缓构造带的一部分,平面上显示为“帚状”[14],主要包括綦江、赤水2个勘探区块。二叠系茅口组有阳新统和志留系两套较好的生油层[13],是赤水气田、川南气田天然气主要的产气层之一,其储集空间主要为溶蚀孔洞及构造裂缝[15]。研究区井位分布不均,地震资料以二维测线为主。

通过二维地震剖面的解释,川东南地区茅口组断裂为逆断层,明显表现为3个方向(图1),一组主要沿北北西-南南东方向延伸,甚至近南北向展布;一组呈北东东-南西西向展布;少量断裂呈近东西向展布。以断层规模而言,北西-南东向展布的断层规模较大,延伸较远,断面主要向北东倾斜,倾角较陡,同时有少量北北西-南南东方向展布的断层倾向南西;除研究区的南缘有少量断层延伸距离较大外,呈北东东-南西西向展布的断裂整体规模较小,一般延伸相对较短,断层倾向主要为南东向,部分为北西倾向;东西向展布的断层主要分布在guan3井区以西的区域,主要呈南倾,除过tai19井、wang13井的一条断层延伸稍长外,整体延伸距离较短。断裂分布整体上具有一定分区性特征,在guan3井区以西,主要发育的是北东东向展布的断裂,仅有少数北西向和东西向展布的断裂发育;而在guan 3井区至ls1井区的区域,主要发育北北西向展布的规模较大的断裂,其间亦发育少量北东东向展布的小断层;在ls1井区以东的区域,断裂成明显的北东-南西向展布,延伸不远。

2 多重分形计算方法

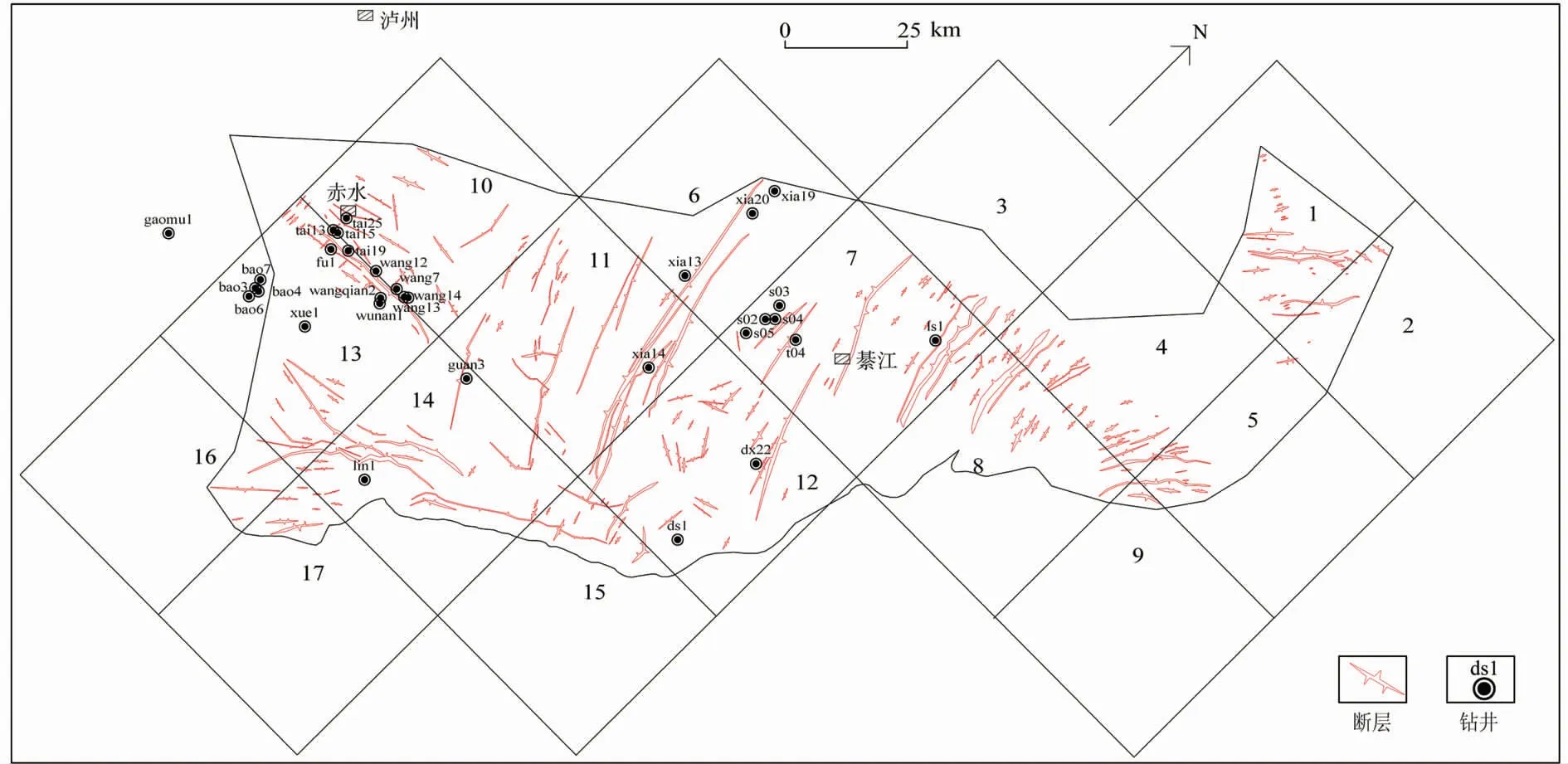

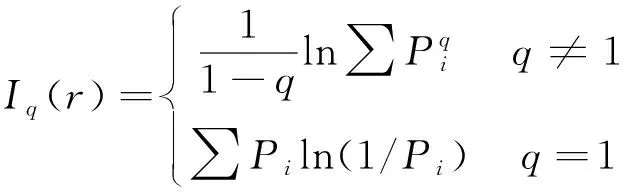

近年来,分形几何理论在断裂系统的研究中越来越广泛与深入。鉴于川东南复杂的断裂分布情况,同时避免容量维在描述断裂系统的局限性[16],本次研究工作运用多重分形理论对川东南茅口组断裂进行分析。多重分形也叫多标度分形,是定义在分形上的多个标度指数的奇异测度组成的无限集合[17]。多重分形能更真实地反映断裂构造的复杂性和本质特征。简单分维常用一个维数来描述,而多重分形则需要用多个分维来表征。广义的分维可以定义为[18]

(1)

式中:q为阶数,可取(-∞,+∞)区间内的任何实数;Dq为q对应的分维;r为覆盖研究区的正方形网格边长;i为r尺度下网格的序号;Pi为某个断层落入第i个尺度为r盒子内的概率。

分维计算的关键是求取Pi(r),本次研究用频率来近似。设第i个尺度为r网格内有ni条断层,总网格数为N,则[18]

(2)

图1 川东南地区茅口组断裂分布图Fig.1 Distribution of the faults of Maokou Formation in the southeast of Sichuan Basin

实际计算中,令[18]

(3)

变换r值,如果Iq(r)与lnr之间存在线性关系

Iq(r)=-Dqlnr+I0

则直线的斜率对应的q值的分维值Dq。当q=0,1,2时,Dq分别对应D0(容量维)、D1(信息维)、D2(关联维)[19]。根据上述原理,本文运用Matlab软件编写多重分形程序对数据进行了分形分析。

3 资料处理

本次研究选用川东南地区茅口组断裂分布图作为底图,比例尺为1∶250 000,依据初始网格覆盖全区且尽量少的原则,初始正方形网格的边长取40 km,并对初始网格进行编号(1~17),在边长为40 km的初始网格基础上,再分别取边长为20 km、10 km、5 km、2.5 km的次级网格,并统计各种进入次级网格内断层的条数,由公式(1)、(2)及(3)求取分维值。同时,为了研究不同展布方向的断裂空间分布的复杂性,将断裂划分为3个延伸方向:北西向、北东向、近东西向。在区分北东向和北西向时,将北北东向和北东东向划归北东向断裂,将北北西向和北西西向划归北西向断裂;此外,近南北向断裂数量较少,为了研究的方便,也将其归为北西向断裂。同样以40 km为初始网格,20 km、10 km、5 km、2.5 km为次级网格,对研究区不同方向断裂进行数目统计,通过计算,求取其对应的分维值。断层系统分布的多重分形避免了D0(容量维)的不足,可以反映断层的空间分布情况,充分考虑了每条断层对整体分维值的贡献。最后,为了刻画断裂分维值平面展布特征,将分维值赋予边长为40 km网格的中心点,利用双狐软件进行平面插值绘制了q取不同值时川东南地区茅口组断裂分维等值线平面分布图。

4 多重分形特征及意义

断裂体系空间分布的分维值可以作为度量断层构造复杂程度的一个参数,综合体现断层规模、数量、组合方式及动力学机制[6]。据前人研究,分维值受到断层长度、断层弯曲程度、断层分布均匀程度的影响,断层越长,断层弯曲度越大,断层分布越均匀,其断层分维值越大[16,19]。通过对研究区茅口组断层及不同展布方向断裂分维值计算,结果显示如下特征。

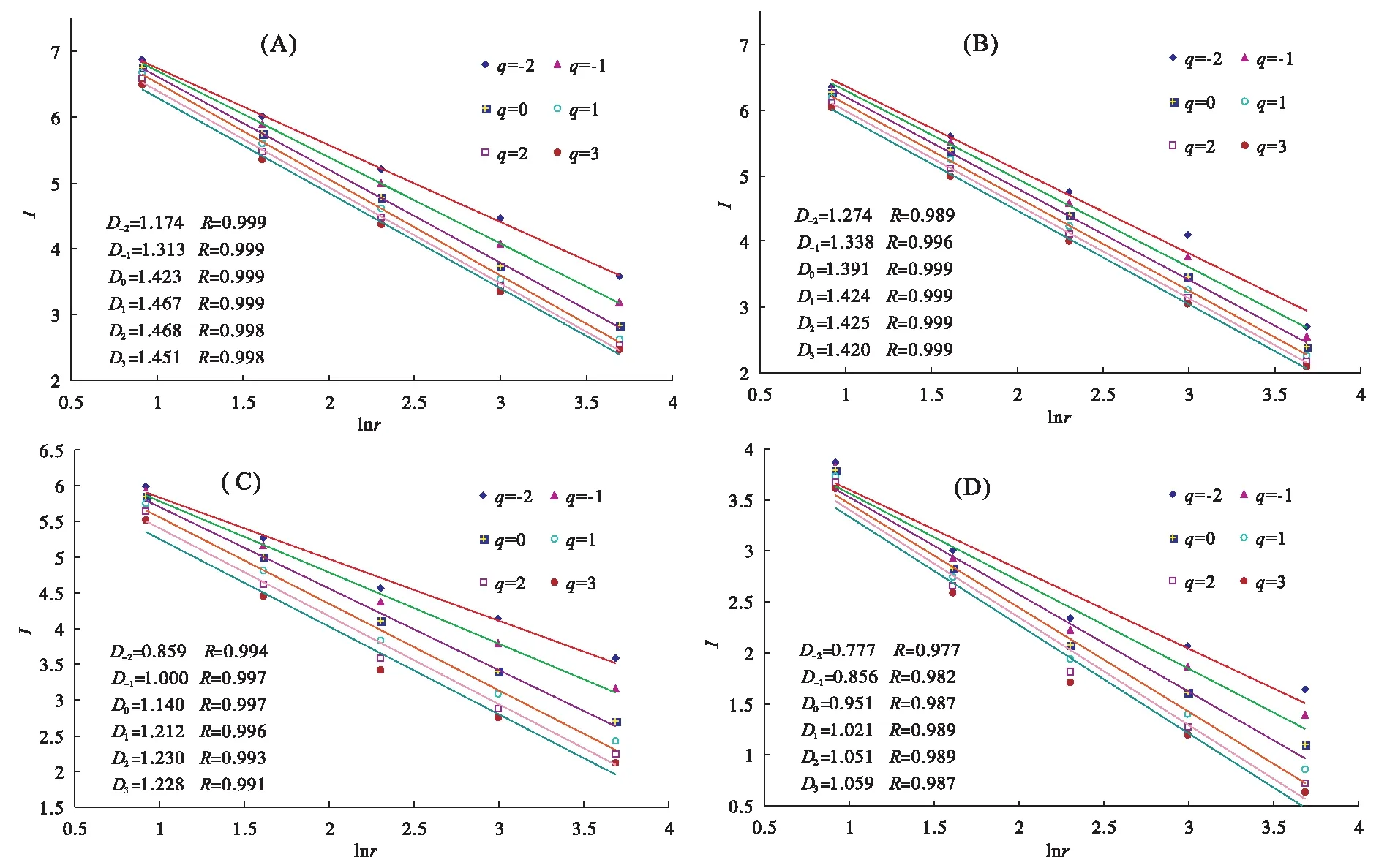

首先,茅口组断层及不同展布方向断裂的Iq(r)与lnr均表现出明显的线性关系,回归曲线拟合程度很好,相关系数均大于0.95,其剩余标准差及残差平方和均很小,表明在40~2.5 km标度范围内断层分布的空间结构呈现良好的统计自相似性,具有明显的分形结构特征。其回归斜率的绝对值为断裂构造的分维值Dq(图2)。

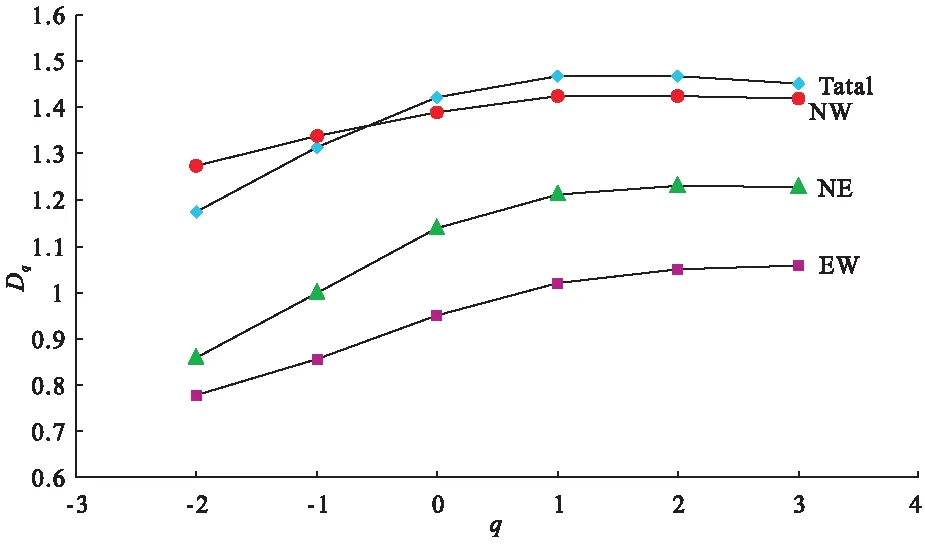

其次,北西向的断裂与川南地区断裂总分维值最接近,且其分维值最大;北东向断裂次之,东西向断裂最小(图2、图3)。从断裂平面分布图可知(图1),北西向断层密度最大,北东向断层次之,东西向断层最小,分维值大小与断层空间分布密度有很好的一致性。断层分布密度越大,分维值越高,说明断层空间分布密度影响断层分维值大小。北西向断裂复杂性和强度均大于北东向和东西向的断裂,为川东南地区的主导性断裂,反映了研究区断裂的成因及时空演化关系。

5 断裂分维值平面展布特征

根据q取不同值时各个区分维值的计算,并赋予其中心点,通过平面插值得出了川东南地区茅口组断裂分维等值线平面分布图(图4),具有如下特征:(1)分维等值线高值区主要分布guan3井至ls1井的区域,整体上该区域断裂密度大,断裂延伸较远;分维等值线低值区主要分布在ls1井以东和guan3井以西的区域,这两个区域的断裂密度和规模均不及guan3井至ls1井的区域。处于高值区的ls1井,钻井过程中出现钻时加快,测井解释储层10.7 m(4层),酸压测试产气0.206×106m3/d[15];过ls1井地震剖面显示,ls1井附近大断层出现,大断层伴生的小断层在ls1井位置发育。前人研究指出古喀斯特形成的缝洞网络与断裂及伴生的裂缝网络相互交织为茅口组最好的储层[13]。鉴于断裂及伴生的裂缝网络在茅口组勘探中的重要性,认为guan3井至ls1井分维等值线高值区为茅口组勘探的有利区。(2)整体上,随着q值的不断增大,分维值逐渐减小,但高低值分布范围变化不大。(3)断裂走向与分维等值线延伸方向具有较好的一致性。表明沿走向方向川东南地区断裂活动强烈程度具有良好的同一性,而垂直走向的方向断裂活动强烈程度可能发生变化[1]。根据分维等值线平面上展布方向可以将研究区划分3个区域:在guan3井区以西,主要为北东向断裂,局部地区存在少量东西向断裂,如赤水地区;而该区域的分维等值线也主要以北东向为主,在赤水地区呈近东西向展布。在guan3井区至ls1井区的区域,断裂主要以北西向为主,断裂密度大,延伸较长,该区域分维值较大,等值线展布方向与断裂展布方向基本一致。ls1井区以东区域,断裂与分维等值线成明显的北东向展布。断裂分维等值线图不仅可以反映断裂分布均匀情况,还可以反映断裂的发育程度。

图2 川东南地区茅口组断层分布I-lnr关系曲线Fig.2 I-lnr relationship of the fault distribution of Maokou Formation in the southeast of Sichuan Basin(A)全区断层; (B)NW向断层; (C)NE向断层; (D)EW向断层

图3 Dq与q关系图Fig.3 Relationship between Dq and q

需要指出的是,本次研究工作主要应用二维地震剖面进行断层解释及平面组合,相对三维地震资料其精度和可靠性稍差,且地震剖面存在多解性,这些都可能对多重分形特征精确度造成一定的影响。多重分形研究断裂空间分布特征是一种比较前沿的定量研究断裂的方法,应用前景广阔,但这种方法在应用过程中还存在需要进一步深入探讨的问题,如断裂分形的物理意义,其与应力场大小的关系,如何体现动力学机制等问题。

6 结 论

通过对川东南地区茅口组断裂多重分形特征的研究,得出了以下结论和认识。

a.在40~2.5 km标度范围内,川东南茅口组断层及不同展布方向断裂具有明显的分形结构特征,呈现良好的统计自相似性,相关系数高,用多重分形理论来研究川东南断层分布规律是可行的。

b.北西向断裂分布密度、强度及复杂性均强于北东向和东西向的断裂,分维值最大,且与川东南总断裂分维值相近,说明北西向断裂为研究区主导性断裂。

c.分维等值线延伸方向与断裂走向具有较好的一致性,根据分维等值线平面上展布方向将研究区划分3个区域,guan3井至ls1井分维等值线高值区为茅口组勘探的有利区。

[参考文献]

[1] 何书,杨桥,王家鼎.黄骅坳陷中区断裂系统分形研究[J].大地构造与成矿学,2008,32(4):455-461.

He S, Yang Q, Wang J D. Fractal analysis of fault system of central area in the Huanghua depression[J]. Geotectonica et Metallogenia, 2008, 32(4): 455-461. (In Chinese)

[2] 成永生.九万大山地区断裂构造分形特征及其地质意义[J].中国地质,2010,37(1):127-133.

Cheng Y S. Fractal characteristics of fractures in Jiuwandashan area and their geological significance[J]. Chinese Geology, 2010, 37(1): 127-133. (In Chinese)

[3] 连长云,苏小四,朴寿成,等.中国大陆深断裂系的分形特征[J].世界地质,1995,14(3):34-38.

Lian Y C, Su X S, Piao S C,etal. Fractal characteristics of fractures in China[J]. World Geology, 1995, 14(3): 34-38. (In Chinese)

[4] 谭凯旋,郝新才,戴塔根.中国断裂构造的分形特征及其大地构造意义[J].大地构造与成矿学,1998,22(1):17-20.

Tan K X, Hao X C, Dai T G. Fractal features of fractures in China and their implication for geotectics[J]. Geotectonica et Metallogenia, 1998, 22(1): 17-20. (In Chinese)

[5] 朱晓华,闾国年.地质灾害中的分形研究进展[J].中国地质灾害与防治学报,2000,11(1):11-14.

Zhu X H, Lyu G N. Advance of fractal studies in geological hazard[J]. The Chinese Journal of Geological Hazard and Control, 2000, 11(1): 11-14. (In Chinese)

[6] 谢焱石,谭凯旋.断裂构造的分形研究及其地质应用[J].地质地球化学,2002,30(1):71-77.

Xie Y S, Tan K X. Fractal research on fracture structures and application in geology[J]. Geology Geochemistry, 2002, 30(1): 71-77. (In Chinese)

[7] 王祖伟,周永章,姚东良,等.两广庞西垌—金山成矿带银金矿床分形性研究[J].矿床地质,1999,18(2):183-188.

Wang Z W, Zhou Y Z, Yao D L,etal. Fractal characteristics of sliver-gold deposits in the Pangxidong-Jinshan metallogenic belt, South China[J]. Mineral Deposits, 1999, 18(2): 183-188. (In Chinese)

[8] 张拴宏,周显强.断裂系统分形研究新进展[J].桂林工学院学报,2000,20(1):84-88.

Zhang S H, Zhou X Q. A review on the fractal of fault systems[J]. Journal of Guilin Institute of Technology, 2000, 20(1): 84-88. (In Chinese)

[9] 徐兵.塔里木盆地塔中地区断裂分形特征[J].油气地质与采收率,2007,14(4):35-37.

Xu B. Fractal analysis of fault system in Tazhong area, Tarim Basin[J]. Petroleum Geology and Recovery Efficiency, 2007, 14(4): 35-37. (In Chinese)

[10] 卢新卫.湘中金、锑矿床区域控矿特征研究[J].铀矿地质,1999,15(6):344-349.

Lu X W. Regional ore-controlling characteristics of gold and antmony deposits in central Hunan[J]. Uranium Geology, 1999, 15(6): 344-349. (In Chinese)

[11] 李昌全.赤水地区碳酸盐缝、洞气藏地质模型讨论[J].贵州地质,2000,17(2):71-78.

Li C Q. A discussion on the geological model of carbonate seam-cavern type gas pool in Chishui region[J]. Guizhou Geology, 2000, 17(2): 71-78. (In Chinese)

[12] 康沛泉.赤水地区阳新统古岩溶[J].贵州地质,2000,17(2):92-98.

Kang P Q. Fossil karst of Yangxin series in Chishui region[J]. Guizhou Geology, 2000, 17(2): 92-98. (In Chinese)

[13] 陈宗清.四川盆地中二叠统茅口组天然气勘探[J].中国石油勘探,2007,12(5):1-11.

Chen Z Q. Gas exploration of Sichuan Basin in the Middle Permian[J]. China Petroleum Exploration, 2007, 12(5): 1-11. (In Chinese)

[14] 赵正望.川东南地区构造特征及其对油气成藏的控制作用[D].北京:中国地质大学档案馆,2005.

Zhao Z W. The Regional Tectonic Characteristic of Southeast Sichuan Basin and Its Control to Oil and Gas Reservoir[D]. Beijing: The Archive of China University of Geosciences, 2005. (In Chinese)

[15] 郭旭升,李宇平,魏全超.川东南地区茅口组古岩溶发育特征及勘探领域[J].西南石油大学学报:自然科学版,2012,34(6):1-8.

Guo X S, Li Y P, Wei Q C. Palaeokarst reservoirs and exploration areas of Maokou Formation in the Southeast of Sichuan Basin[J]. Journal of Southwest Petroleum University (Science & Techology Edition), 2012, 34(6): 1-8. (In Chinese)

[16] 施泽进.四川地区断层空间分布的多重分形特征[J].现代地质,1995,9(4):467-474.

Shi Z J. Multifractal characteristics of fault sptial distribution in Sichuan area[J]. Geoscience: Journal of Graduate School, China University of Geosciences, 1995, 9(4): 467-474. (In Chinese)

[17] 施泽进,罗蛰潭,彭大钧,等.四川地区断层与油气田空间分布的关系[J].石油与天然气地质,1996,17(1):37-42.

Shi Z J, Luo Z T, Peng D J,etal. Relationship of spatial distribution between faults and oil-gas fields in Shichuan region[J]. Oil & Gas Geology, 1996, 17(1): 37-42. (In Chinese)

[18] 郝柏林.分形和分维[J].科学杂志,1985,38(1):9-17.

Hao B L. Fractals and fractal dimension[J]. Journal of Science, 1985, 38(1): 9-17. (In Chinese)

[19] 王喜生,杨永华.新疆准噶尔地区断裂的多重分形研究[J].大地构造与成矿学,2000,24(2):182-188.

Wang X S, Yang Y H. Study on multifractal characteristics of faults in East Junggar[J]. Geotectonica et Metallogenia, 2000, 24(2): 182-188. (In Chinese)