政府规模究竟该多大?——中国政府规模与经济增长关系的研究

张 勇 古明明

30多年的改革开放使中国经济飞速发展,取得的成绩举世瞩目。世界银行认为,强大的中国政府是造成 “中国奇迹”最重要的因素,强大的政府保证了中国持续的制度改革和制度变迁的成功,这种制度改革的成功让中国经济充满了活力与生机,促进了生产力的快速提升。同时,中国政府用强有力的手段推进工业化,确保中国拥有土地、劳动、政策等方面的优势和竞争力,奠定了中国成为世界工厂的基础。[1]

尽管强大的政府在改革初期保证了改革的顺利推进,促进了经济的快速发展,成为 “中国奇迹”的重要原因,但是当经济发展到一定阶段,强势政府则会不断将经济资源集中于政府及其周围领域,从而导致政府规模不断扩大,而经济效率却未能同比提高,反而出现下降,这可能会使经济发展的持续性受到影响。因此,中国经济发展到今天,迫切需要政府体制改革的协同进行,转变政府的经济和社会管理职能,实现政府从经济社会 “监护人”的角色向 “代理人”或者 “服务型”的角色转换,而其中的关键在于政府必须重新定位自己应该在多大程度上参与经济社会事务。

因此,在我国深化改革实现经济转型的关键阶段,研究政府在经济发展中的适度地位和规模对于保持经济持续性增长至关重要,也对我国转变政府职能、深化政府体制改革有着重要的参考价值。基于这种认识,本文就中国政府规模与经济增长的关系进行了研究。文章结构如下:第一部分为有关政府规模和经济增长之间关系的文献综述;第二部分为本文研究方法、模型及数据分析和调整;第三部分为文章实证研究结果和分析;第四部分为文章结论。

一、文献综述

政府在经济社会活动中占有重要地位,这是学术界早已达成的共识。政府可以矫正市场不足或失灵。同时,政府也是制度的创建者,而制度是经济增长的关键要素[2],尤其是政府是经济体系关键的法律规则和产权制度的制定者并保证了权力的执行[3]。但问题在于,政府规模究竟多大才合适?综合已有研究文献,关于政府规模对经济增长的影响有两种不同意见:一是认为较大的政府规模有利于经济发展,二是持相反意见。

一些研究者认为,过大的政府规模对经济增长有着显著的负面效应。卡梅伦 (D.Cameron)较早就公共消费和经济增长之间的关系做了研究,他采用19个国家1960—1979年的数据得出政府消费支出对经济增长有显著的负面影响。[4]随后,兰多 (D.Landau)扩大了数据样本,采用49个国家的数据得出了相同结论。[5]类似的研究还有桑德斯 (P.Saunders)[6]和马洛 (M.L.Marlow)[7],他们都认为政府规模越大对经济越不利。以后,阿盖尔 (J.Agell)[8]和伯格 (A.Bergh)[9]等的研究均发现政府规模与经济发展之间存在典型的负相关关系。阿德尔曼 (I.Adelman)也指出在发展后期政府放松管制和经济自由化至关重要。[10]

但是,也有不少研究者认为政府规模与经济增长正相关,即政府规模对经济增长有贡献。罗德里克 (D.Rodrik)发现,对于很多国家来说,政府规模和经济发展正相关,政府规模扩大有助于经济增长。[11]柯伦比尔 (C.Colombier)针对OECD国家的研究结果也表明,政府规模扩大与经济增长之间有着稳定的正相关关系。[12]阿方索 (A.Afonso)和富尔切里 (D.Furceri)采用总税收占GDP比例和政府财政支出占GDP比例两个指标代表政府规模也得出类似结论,即政府规模有利于经济增长。[13]另外,还有研究认为经济发展过程事实上就是经济资源再分配并提高生产率的过程,但是这个过程有可能因投资不足、缺乏创业精神等被阻碍,因此在企业投资缺失的情况下,政府可以弥补投资不足以促进增长。莫里斯 (C.T.Morris)和阿德尔曼对23个国家的数据进行了实证研究,也证明政府作用可以在很大程度上解释不同国家间的发展差异。[14]阿德尔曼认为,在发展早期,政府在弥补投资不足、协调投资活动方面应该发挥积极作用。[15]另 外, 阿 绍 尔 (Aschauer)[16]、 巴 罗(R.J.Barro)[17]、 穆 奈 尔 (A.H.Munnell)[18]等从较大规模政府可以增加基础设施的角度证明政府基础设施投资对经济增长有显著作用。

随着中国政府规模的急剧扩张以及政府经济管理职能的扩大,针对中国经济增长中政府的作用以及适度政府规模也有一些相应研究。赛奇(T.Saich)认为,中国应该进一步降低政府对经济和社会资源的控制,同时提高政府在提供公共服务方面的效率,明确中央和地方政府职能。[19]诺兰 (P.H.Nolan)指出,中国政府和国企规模持续扩大带来严重负面影响,中国进入世界500强的公司全是国有公司,反映了市场化改革的退步。[20]在国内,马栓友采用政府消费代表政府规模,针对政府消费与经济增长之间的关系进行了研究,得出政府消费可以显著促进经济增长的结论。[21]龚六堂和邹恒甫建立了一个随机模型,证明政府资本性支出对经济增长无显著影响,而经常性支出则有显著正面影响。[22]其他研究包括郭庆旺和贾俊雪[23]、张勇和古明明[24]等则从中国政府投资对私人投资和经济增长的间接影响来研究政府规模。

尽管西方学术界对政府规模和准政府组织规模及其对经济发展的影响已经有了很多经典研究,但是应用于中国作为政策参考则存在发展阶段差异、数据样本差异以及方法体系差异等诸多问题,而且关于政府规模该多大及其对经济增长的作用也始终存在争议。国内从政府规模角度讨论政府职能转型的研究较少,即使有少量研究,在数据选择和分析上也有待改进,而且政治学和社会学领域定性分析较多,但从实证方法角度进行研究的较少。影响学者对我国政府规模与经济增长之间关系研究的因素主要有:

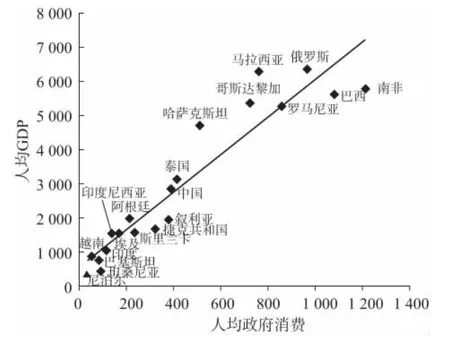

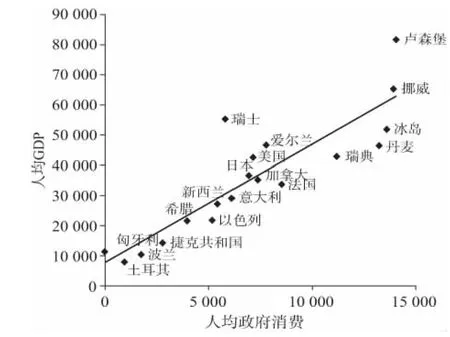

第一,数据样本选择在很大程度上可能影响研究结果。在一国不同发展阶段,政府职能不同,数据样本选择的不同会对研究结果造成很大影响。从图1和图2看出,发展中国家政府规模与经济增长有着相同的趋势,尤其是人均收入低于3 000美元的低收入国家,政府规模越大,人均GDP就越高。但是在发达国家,这一趋势并不明显,尤其是人均收入高于4万美元的高收入国家,政府消费与人均GDP之间没有显著相关关系。针对这一现象,巴罗[25]和阿米 (D.Armey)[26]采用一个倒U型曲线描述政府规模与经济增长之间的关系以及最优政府规模:政府在发展初期会带来增长,但是发展到一定程度后,政府规模继续扩大就会损害增长。这在一定程度上可以说明为什么不同研究会得出不同结果:如果数据样本以穷国为主,可以得出政府规模与经济增长存在正相关关系;如果以发达国家为主,可能会得出完全相反的结论;如果是混合数据,那么结论的随机性就很大。因此,数据样本选择的不同导致已有研究结果很难适用于中国,西方的经典研究成果很难对中国当前面临的政府职能转型有借鉴意义。

图1 发展中国家政府规模与人均GDP(美元)

图2 发达国家政府规模与人均GDP(美元)

第二,由于中国以前的统计数据存在不精确不可靠以及人为虚增的情况,因此,对中国数据样本进行深入分析和调整以提高数据可靠性对研究结果至关重要。很多研究直接采用官方数据而没有进行任何调整,这带来了数据可靠性问题。首先,中国的产出数据和增长数据存在严重夸大情况,包括产出与人们真实感受不一致,经济增速与能耗和劳动生产率变化严重不一致等均说明中国产出数据不真实[27],产出夸大会让人们误以为以政府支出占GDP比例为代表的政府规模指标较小。另外,中国财政支出数据也是不准确的。根据OECD数据,2004年纳入官方统计的中国各级政府预算内支出仅占GDP的20.3%,似乎政府规模并不大,但是中国预算外支出占GDP的3.4%[28],这一数字还不包括大量没有被官方统计和认可的制度外支出,中国大部分公共支出用于政府投资,同时行政支出所占比重较高,这些均会带来对政府相对规模的误判,从而影响研究结果。

第三,很多研究忽视了中国政府的特殊性,尤其是忽视了中国庞大的准政府组织规模。以政府二级机构、国有企业等为代表的准政府组织代表政府行使经济社会管理职能,但是几乎所有研究均忽视了这一点。例如,仅中国石化一家企业每年缴纳的各种税金约占当年全国财政收入2%以上,而中国石油曾经连续数年利润额占全部规模以上工业企业 (含国有和非国有)总利润的四分之一,中国还有无数个类似于中国石化和中国石油那样的准政府组织,不考虑准政府组织掌控的经济资源会大大低估中国政府的实际规模。因此,除传统意义上的政府财政支出外,政府二级机构和国有企业等准政府组织的规模也应该考虑在内。

为弥补上述缺憾,本文将选择中国分阶段数据和地区数据,结合中国政府规模实际情况进行调整,同时对产出等主要数据进行分析调整,并在提高可靠性前提下对中国政府规模、准政府组织及其影响进行研究,以增强研究结论的参考价值和政策意义。

二、方法体系和研究数据

(一)本文方法体系

西方的经典研究普遍采用新古典增长模型、内生增长模型和随机效应模型三种方法来研究政府规模对经济增长的影响。

基于新古典增长模型的传统研究大多将政府收入或者支出作为增长要素中资本的一部分进入模型,从而衡量政府收入或者支出对增长的具体影响。卡梅伦、兰多和桑德斯等人的早期研究大多采用该模型。但是这种研究方法存在明显缺陷。首先,政府收入或者支出并不是存量指标,无法满足总量生产函数的要求,直接作为内生变量进入模型显然无法满足增长函数的要求。其次,该模型假定资本收益是边际递减的,这尽管较符合现实情况,但缺点是该模型是静态的,当税率不变时,经济增长事实上由技术进步部分来决定[29],与税收规模或者政府规模无关,而最优政府规模则完全由税率来决定,这与现实相脱节。

内生增长模型是第二种应用比较普遍的方法,巴罗和阿米以及后期很多研究者均采用该模型。该模型的优点是可以反映经济系统动态效率的变化,使经济增长不再完全取决于技术进步。但是内生增长模型的缺点是假定资本不具备边际递减规律,这不符合经济现实。另外,在内生增长模型里,社会福利损失对税收变动和政府规模特别敏感,是新古典增长模型中这两个变量同等变动造成损失的40倍。[30]

第三种应用比较广泛的方法则是随机效应模型,该方法在政府规模研究上的应用是计量方法研究的一个进步。阿盖尔及达尔 (A.A.Dar)[31]等人的研究主要采用该方法。该方法的缺点是缺乏典型统计特征,另外,如果面板数据样本之间变化很小的话,该方法得出的结果很可能不显著,因为该方法对数据变异性要求比较高,变异小很可能得出不显著或者相反的结论,因而可靠性较差。

因此,充分分析各种方法在中国的适用性,以找到一种适合中国的研究方法非常关键。由于内生增长模型对数据非常敏感,随机效应模型对数据变异性的要求也很高,尽管新古典函数存在某些显著缺点,但是其对数据的要求相对较低,相对而言,较适合中国数据质量较差的现实情况。如果能够对新古典函数的上述缺点进行适当改进的话,新古典增长函数仍然较适合中国情况。针对新古典函数不能反映变量之间动态关

假设资本由政府部门资本g和私人部门资本k两者组成,那么上述公式可以表示为:

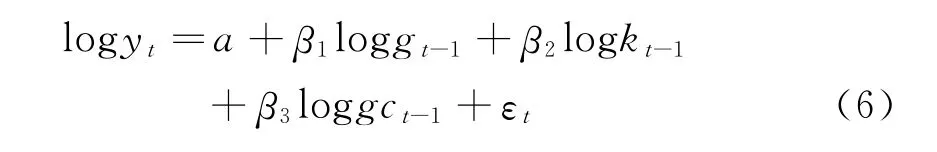

两边取对数,同时由于解释变量和被解释变量有可能存在相互的因果关系,为防止这种逆向因果关系对研究结果可靠性产生影响 (由于上期资本存量对本期经济增长可能有影响,但是本期产出不可能对上期资本积累造成影响),我们对自变量采用滞后一期的处理方式,这样就有效避免了逆向因果关系。

此处,政府消费性支出也是影响增长的重要因素,但是这一支出并不是存量数据,对此我们借鉴巴罗的做法[32](P35-63),采用增加控制变量的方式,将人均政府消费作为控制变量加入模型,同样采用上述滞后一期的做法消除逆向因果关系,则上述模型演变为:系这一不足,我们采用对数据进行分阶段研究的方法来予以弥补,研究各阶段中国政府规模对经济增长的影响程度。针对传统研究采用政府收入这一流量指标做法的不足,我们将核算资本存量部分中政府拥有的资本存量作为存量指标进入模型,而将反映政府规模的消费支出作为控制变量进入模型。

假定经济增长符合柯布-道格拉斯生产函数Y=AKαLβ,其中资本和劳动符合规模收益不变假设,即α+β=1,上述公式两端除以人力资本,可以得出以下人均形式增长函数:

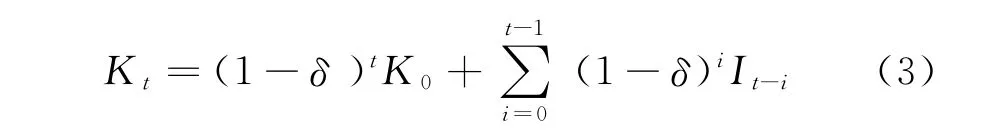

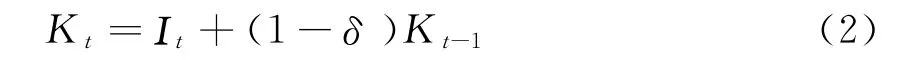

在此公式中,资本以一个固定比例δ折旧,同时假定折旧是以几何形式递减的常数,那么现存经济体的资本存量为:

δKt和It分别表示从t-1期过渡到t期期间计提的折旧和新增投资,本期资本存量是上期资本存量减去折旧后再加上本期增加的投资It。对于上式从当期开始进行反复迭代一直到第一期,即基期,可以得出:

在该模型中,政府规模由政府掌控的经济资源 (政府资本性支出存量)和政府消费性支出两个指标来代表。其中gt-1和kt-1分别为滞后一期的政府和非政府组织各自掌控的经济资源 (资本存量),gct-1为政府消费性支出规模,可以用人均政府消费支出占人均GDP比例表示,包括准政府组织消费,而εt为独立白噪声修正变量。模型 (6)既可以反映政府资本性支出存量的影响,也可以反映政府消费支出的影响,而且符合总量函数对存量指标的要求,也无需假定全部资本当期折旧完毕,因此,采用该模型估计政府规模对经济增长的影响较为合适。

(二)本文数据的来源、估算和调整

1.关于总产出调整问题

人均GDP是本文模型中的一个重要指标,其可靠性和精确性对于研究结果至关重要。综观当前关于中国政府规模的研究,很多研究者没有注意到中国产出虚增问题。因为政府支出是可估计的,如果政府支出一定但是GDP被高估的话,那么政府支出占GDP的比例就一定会偏低,从而导致对政府规模的误判。

尽管也有部分研究者尝试对中国产出数据进行调整,但是往往只注意到地方政府瞒报、虚报产出的情况,未能从根本上解决中国因物价低估带来的产出 “隐形”虚增问题。关于这一问题,当前研究达成的一个共识是中国数据虚增问题主要出现在1998年之后。[33]1998年之后数据由于中央政府出于 “物价维稳”目的低估通货膨胀程度,导致真实产出被严重高估,因此重估中国1998年之后的价格水平对于以实际变量研究为基础的相关研究来说至关重要。

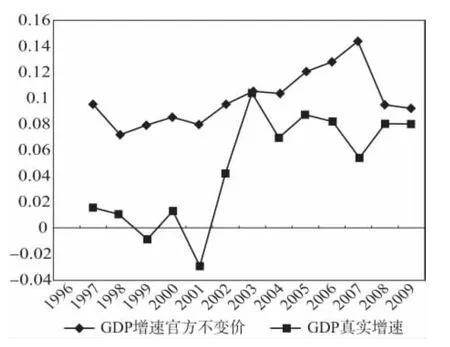

本文研究的一个基本假定是中国1997年以来整体税负水平并没有根本性变化。这个假定比较符合中国现实,因为中国在1994年就税收制度做了重大调整,此后中国税收制度和整体税负比较稳定,而且即使物价高涨,政府也一直没有动机去调整税收水平。由于政府征税的基础是“实际上的名义产出”,而不是 “政府公布的名义产出”,两者之间最大的差别在于 “政府公布的名义产出”的价格水平可能被扭曲,而 “实际上的名义产出”则不存在扭曲的问题。因此在整体税负水平没有根本变化的情况下,中国税收的快速增长来源主要有两个,一是真实产出增加带来的税收增加,二是物价上涨带来的税收增加。由此可以倒推出总体真实物价水平等于价格被低估的程度与官方公布的物价指数之和。借助上述模型,根据中国历年税收收入和名义总产出的变化以及中国官方公布的名义GDP变化和名义GDP平减指数,可以倒推出中国真实的物价水平。由本文研究结果可以看出,1996年以来中国真实物价指数上涨了2.7倍,而不是官方公布的不到1.5倍。结合上述物价指数,本文进一步对中国1997年以来名义GDP进行平减,并计算了此间真实的GDP增速。①从总产出变化来看,中国经济滑坡主要出现在1997—2001年间,在此期间中国经济增速基本没有变化。这个结果比较符合中国当时所处的国际经济环境,亚洲金融危机对主要亚洲国家造成了严重冲击,中国也不可能独善其身实现高速增长,能够保持不衰退已经是了不起的成就了。而且中国能耗和就业在此期间均有大幅下降,也印证了中国在这个阶段不可能实现显著增长。从图3可以看出,中国2003—2009年真实产出平均增速为8%,比较符合这一阶段的发展实际,但是该增速仍然远低于官方公布的这一期间10%的增速,而这一点又严重影响了中国政府规模研究的可靠性。

图3 本文估算的GDP增速与官方数据的对比

2.政府、准政府和非政府部门经济规模

一般而言,可以从三个方面来衡量政府规模:一是政府机构数和人数相对于总人口的比例;二是财政指标,如财政收入或者支出占GDP的比例;三是政府掌控经济资源的规模。

首先,从政府机构数和人数相对于人口的比例来看,中国的确有一个庞大的政府。但是由于各国经济发展阶段的差异,仅通过该指标很难准确判断政府规模的相对大小。

其次,从财政收支方面来看,中国政府收入规模在2012年大概相当于GDP的22.6%,这一比例仅比美国18%的规模高出4%左右,与德国23%的比例基本相当,中国政府规模与美国和欧洲相比差别并不大。但是中国财政用于国计民生的财政支出较少,而用于政府行政事业费的纯粹政府综合支出 (含预算内支出、预算外支出和部分研究估计的制度外支出)至少占到40%,远远超过发达国家。

最后,除政府消费支出外,政府对经济社会强大的控制力往往是通过政府和准政府组织手中掌控的经济资源来达到目的的,这是中国的一个特色。政府掌控的经济资源应该包括政府和全部准政府组织,尤其是国有企业掌控的经济资源。针对政府规模和职能转型的传统研究往往忽视了规模庞大的准政府组织。除传统上政府财政支出中资本性支出外,国有企业等准政府组织的投资也应该归于政府领域。政府投资的另外一种形式是预算外财政支出的资本形成部分和 “体制外支出”[34],这四个部分相加即为广义的政府部门支出。从这个方面来说,中国政府规模非常庞大,由于中央银行代表政府行使资产管理职能,从中央银行的规模也可以看出政府的规模。对比各国中央银行的规模可以看出,尽管中国预算内财政支出规模不大,但是中国中央银行规模已经远远超过美国和欧洲,说明中国政府控制着数量巨大的经济资源。

但是,政府对经济领域发挥作用的资源远不止年度投资这么简单,因为以往年度的支出会有相当一部分仍然在发挥作用,要分析政府相对规模就需要计算全部资本规模,这才是政府掌控的全部经济资源,也是总量函数分析的基本指标。我们可以通过计算政府和社会各自的资本存量来判断政府的相对规模。根据经典研究,永续盘存制是较为可靠的计算资本存量的方法。我们采用该方法计算出中国历年政府和非政府部门相对资本存量和规模。①具体计算过程请参见古明明、张勇:《中国资本存量的再估算和分解》,载 《经济理论与经济管理》,2012(12)。由图4可以看出中国政府部门掌控着60%以上的经济资源,对国民经济有着巨大影响力。尤其是以国有企业为代表的准政府组织的资本规模快速增加,并于20世纪90年代中期超过了政府部门和私人部门资本规模,反映出中国 “隐形政府”对经济社会的巨大控制力。而且这还不包括政府所拥有的土地资源,这些土地资源也是经济资源的重要组成部分,如果将其纳入,则会进一步扩大了政府实际规模。

图4 中国政府、准政府和社会各自的规模

3.其他数据来源

除总产出数据和资本存量数据外,本文用以反映政府规模的另外一个指标主要采用政府消费支出占GDP比例来代表。该指标不是存量指标,本文作为控制变量纳入模型。由于模型中政府掌控的经济资源 (资本存量)主要是由政府和国有企业等准政府组织资本性支出构成,所以我们把政府和准政府组织剩余的消费性支出占GDP比例作为政府规模另外一个代表指标,数据来源为国家统计局 《中国统计年鉴》相关数据,同时根据经济合作发展组织 (OECD)[35]的方法,我们对政府实际支出规模进行了一定调整,调整方法主要是将政府预算外支出以及本文估算的不受政府认可的制度外支出按比例加上。

三、研究结果

结合本文基础数据和研究模型,首先针对全国1978—2008年时间序列数据进行研究,主要变量均以对数形式进入模型,研究结果见表1中的模型1。由研究结果可以看出,主要变量之间存在高度共线性和高度序列相关,因此本文进一步采用准差分变换对数据进行处理,研究结果见模型2。由模型2看出,序列相关得到了很好的消除,政府经济资源 (资本存量)和非政府经济规模均对经济增长起到了显著作用,但是政府消费性支出对经济增长的影响并不显著。从这个意义上来说,政府对基础设施的完善和投入的确对经济增长起到了关键性作用,但是就政府规模代表指标——纯粹政府消费性支出占GDP比例而言,没有迹象表明政府规模对经济增长有着明显贡献。由于研究结果的序列相关程度在一定的程度上被消除,但是R2仍然很高,这说明结果仍然存在一定的共线性和伪回归问题,因而仅作为本文参照数据。

表1 时间序列数据研究结果 (1978—2008)

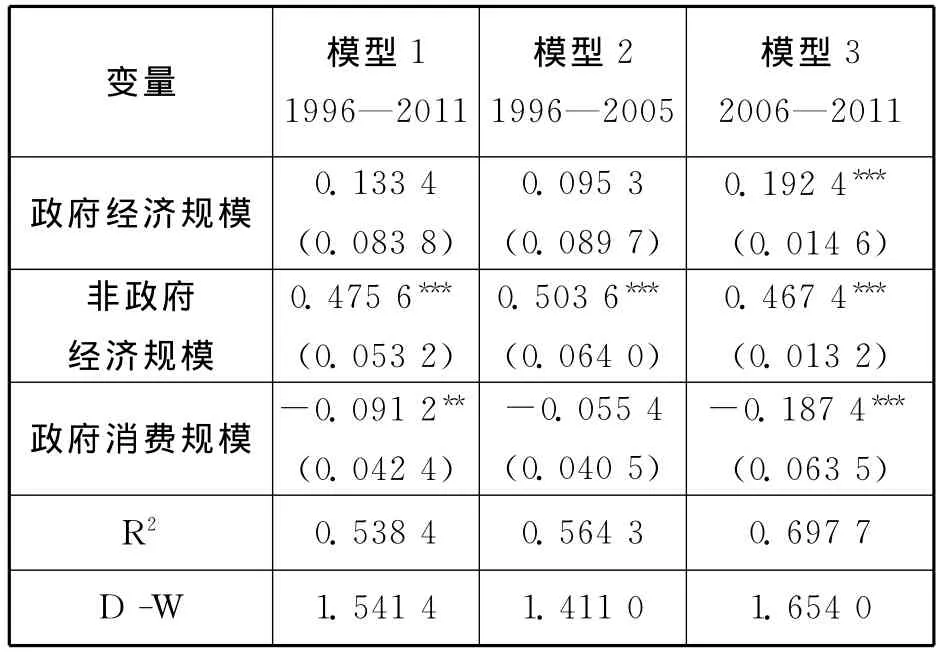

另外,时间序列数据的缺点是时间跨度大,在一个较长时间维度内政府和经济的变化很大,一个平均结果很难说有多少参考价值,加之研究结果仍然存在很高的共线性,研究的参考价值受到影响。鉴于这个原因,我们采用全国28个省1996—2011年综列数据进行研究,见表2中的模型1。同时为反映不同发展阶段政府规模对经济增长的影响,进一步将跨地区数据按照1996—2005年和2006—2011年两个阶段进行研究,结果见表2中的模型2和模型3。

表2 全国综列数据估算结果 (1996—2011)

由研究结果可以看出,就1996—2011年各要素平均贡献而言,政府经济规模对经济增长没有显著贡献,非政府经济规模对经济增长的贡献非常显著,但是政府消费支出对经济增长有着显著的负面影响,说明在1996年之后政府规模的不断扩大损害了经济增长。政府消费规模每增加1%,经济增速就下降0.09。从分阶段数据结果来看,在1996—2005年,政府消费规模对经济增长虽然有负面影响,但并不显著。在2006—2011年,政府消费规模进一步扩大则严重影响了经济增长,政府消费规模每增加1%,经济增速就下降0.19。这验证了巴罗和阿米倒U型曲线假设,即在经济发展最初阶段,政府规模较大可能会促进经济增长或者没有影响,但是当经济发展到一定阶段后,如果政府规模继续扩大,就会损害经济增长。

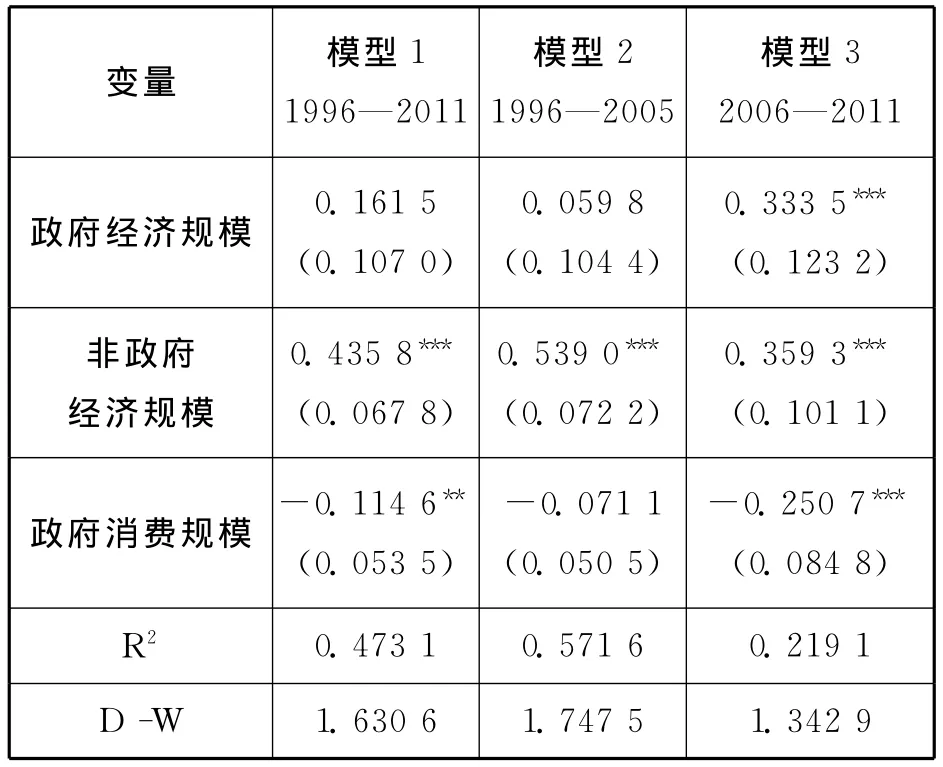

由于中国不同地区经济发展水平差距很大,我们将全国数据样本按照东部、中部和西部地区分别进行研究。地区分类按照国家统计局分类标准,同时根据经济发展水平,将东北的辽宁省归入东部地区,吉林省和黑龙江省归入中部地区。这样,东部和西部各由10个省的综列数据组成,中部由8个省的综列数据组成。将各地区数据按照1996—2011年、1996—2005年和2006—2011年三个阶段分别进行研究,得出的研究结果见表3至表5。

表3 东部地区综列数据估算结果 (1996—2011)

表4 中部地区综列数据估算结果 (1996—2011)

表5 西部地区综列数据估算结果 (1996—2011)

续前表

由研究结果可以看出,在经济较为发达的东部地区,1996—2011年,政府经济规模对经济增长没有显著影响。2006—2011年,政府经济规模对经济增长有一定促进作用,政府消费规模对经济增长的负面影响则很显著,高于全国平均水平,政府消费规模每扩大1%,经济增速就下降0.2。从中部地区来看,2006—2011年,政府消费规模对经济增长的损害高于全国平均水平和东部地区水平,且非常显著,政府消费规模每扩大1%,经济增速就下降0.25。西部地区政府消费规模同样对经济增长有显著的负面影响,但是与全国和中东部不同的是,政府经济规模也对经济增长有着显著负面影响,这说明西部政府的很多资本性支出可能存在结构性问题,即政府并没有把钱投入到经济发展急需的领域,很多贫困地区兴建的形象工程和大规模基础设施存在利用效率低差的情形,在挤占社会资源的同时也损害了经济增长。

综合来看,就全国以及分地区样本数据而言,以私人投资为主体产生的非政府部门经济投入仍然是经济增长最重要的推动力,而反映政府经济规模的 “政府掌控的经济资源”对经济增长的影响具有很大的不确定性。在发展初期阶段,政府经济规模的影响并不显著,没有做出相应贡献。在经济较为发达的中东部地区,由于基础设施发展跟不上人口增加和城市化进程,2006年之后政府经济规模的扩大在一定程度上推动了经济增长,但是在发展早期对经济增长的作用并不明显。在落后的西部地区,由于早期基础设施非常缺乏,政府基础设施投资导致的政府经济规模的扩大在一定程度上刺激了经济增长。但是当发展到一定阶段后,基础设施建设反而损害了经济增长,这说明西部很多基础设施建设效率太差,很多投资被浪费,没有起到应有的作用,损害了经济发展。另外,全国样本和东部、中部、西部分地区样本的分析结果表明,在不同的发展阶段,政府消费规模的影响也不同:在发展最初阶段,政府消费规模扩大均对增长没有显著影响,但是在经济发展到一定水平之后,政府消费规模继续扩大就会损害经济增长。而且越是不发达地区,政府消费规模扩大对经济增长的损害就越大。因此,本文的研究结果不能证明在一个落后地区政府消费规模扩大会对增长有利的假设,其原因很可能是由中国分税制改革造成的。越是不发达的地区,政府为满足基本开支需要,越是倾向于增加税收和各种收费,导致经济增长受到损害。尤其是在中部地区,各种收费在导致政府规模扩大的同时,也使经济增长受到损害。总之,政府经济规模对中东部地区后期发展有一定作用,但是对全国和西部地区而言,其作用并不显著;政府消费规模在发展初期对增长没有显著影响,但是到了后期,政府消费规模越大,对经济增长越不利。

四、结论

关于政府规模的大小及其对经济发展的影响的研究对中国当前深化政府体制改革、实现政府转型有着重要的意义。西方学者对此作了很多探讨并得出有价值的结论,但是由于不同的政府规模对经济增长的意义在经济发展的不同阶段并不相同,因此这些研究在应用于中国时其参考价值受到影响。为了弥补已有研究的缺憾,本文依据全国时间序列数据以及全国和分地区综列数据样本对中国政府规模和经济增长之间的关系进行了分阶段研究,同时对主要数据进行了重新估算和调整,以提高研究的可靠性。另外,为满足总量函数的要求,本文采用两个指标分别代表政府规模,即政府经济规模 (政府和准政府部门掌控的全部经济资源)和政府消费规模 (政府消费性支出占GDP的比例)。

本文的研究结果推翻了之前的一个假定,即在一国经济发展的初期阶段,一个较大规模的政府有利于发展的假设。实证分析表明,中国较大的政府规模在任何阶段和区域,要么对经济增长没有显著影响,要么有着显著的负面影响。政府掌控的经济资源在中、东部地区发展后期起到了一定作用,但是在发展初期反而意义不大。这说明中、东部地区逐步转向投资拉动型增长方式,增长质量堪忧。尤其是在经济走向发达阶段之后,政府规模的持续扩大会对经济增长造成较大的负面影响,而且越是经济不发达的地区,政府规模的扩大越是会损害经济增长,因为在分税制下,不发达地区政府规模的扩大往往是通过地方政府乱收费并提高税收水平造成的。另外,之所以出现这个结果,主要与中国政府的支出构成有关,中国政府行政性消费支出的比例很大,用于国计民生的支出较少,导致即使在经济发展初期阶段,政府消费性支出也没有起到对教育、社会保障体系等经济发展重要领域的补充和引导作用,而在经济发展进入中等收入阶段后,政府规模持续扩大则进一步损害了经济社会发展。

但是这个结论并不能说明强大的政府完全无益,只能说明大规模的政府无益。政府强大在发展初期未必会带来一个庞大的政府,事实上中国改革开放之初的政府规模并不大。但是政府强大最终会带来政府规模扩大,因此在改革开放30余年后,中国造就了一个规模庞大的政府。中国政府对社会经济领域控制力非常强,这点在改革之初起到了关键性作用,很多改革措施得以顺利推进。但是在经济发展到一定程度之后,由于政府也是经济领域的重要参与者,其强势地位使得经济资源越来越向政府集中,而民间社会占有的经济资源相对较少,政府规模不断扩大损害了经济发展。从这个意义上说,中国要实现经济转型并保持经济可持续增长的关键是政府职能的转变。这就要求降低政府对经济社会的控制力,实现政府从 “小社会、大政府”向 “大社会、小政府”的转型,政府在经济中的角色必须从 “监护人”向 “服务型”政府转型,尤其是要降低政府对经济领域的直接控制,提高经济自由度。政府职能转型以及缩小政府规模对中国下一步的改革 至关重要。

[1]世界银行:《2008年世界发展报告:以农业促发展》,北京,清华大学出版社,2008。

[2]North,D.C.“The Role of Institutions in Economic Development”.Discussion Paper Series No.2003.2.Geneva:United Nations Commission for Europe,2003.

[3][11]Rodrik,D.,SubramanianA.,and F.Trebbi.“Institutions Rule:The Primacy of Institutions over Geography and Integration in Economic Development”.JournalofEconomicGrowth,2004 (9):131-165,178-183.

[4]Cameron,D.“On the Limits of the Public Economy”.AnnalsoftheAcademyofPoliticalandSocialScience,1982,459(1):46-62.

[5]Landau,D.“Government Expenditure and Economic Growth:A Cross-Country Study”.SouthernEconomic Journal,1983,49(3):783-792.

[6]Saunders,P.“What can We Learn from International Comparisons of Public Sector Size and Economic Performance?”.EuropeanSociologicalReview,1986,2(1):52-60.

[7]Marlow,M.L.“Private Sector Shrinkage and the Growth of Industrialized Economies”.PublicChoice,1986,49(2):143-154.

[8]Agell,J.,Henry,O.,and S.T.Peter.“Growth Effects of Government Expenditure and Taxation in Rich Countries:A Comment”.EuropeanEconomicReview,2006,50(1):211-219.

[9][29]Bergh,A.,and M.Herekson.“Government Size and Growth:A Survey and Interpretation of the Evidence”.IFN Working Paper No.858,2011,Electronic copy available at:http://ssrn.com/abstract=1734206,2011.

[10][15]Adelman,I. “The Role of Government in Economic Development”.California Agricultural Experiment Station Giannini Foundation of Agricultural Economics Working Paper No.890,1999.

[12]Colombier,C.“Growth Effects of Fiscal Policies:An Application of Robust Modified M-Estimator”.AppliedEconomics,2009,41(7):899-912.

[13]Afonso,A.,and D.Furceri.“Government Size,Composition,Volatility and Economic Growth”.EuropeanJournalofPoliticalEconomy,2010,26(4):517-532.

[14]Morris,C.T.,and I.Adelman.ComparativePatternsofEconomicDevelopment,1850—1914.Baltimore,Md:Johns Hopkins University Press,1988.

[16]Aschauer,and D.Alan.“Is Public Expenditure Productive?”.JournalofMonetaryEconomics,1989,23(2):177-200.

[17][25]Barro,R.J.“Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth”.JournalofPolitical Economy,1990 (98):103-125.

[18]Munnell,A.H.“How does Public Infrastructure Affect Regional Performance?”.NewEnglandEconomic Review,1990 (Jan./Feb.):11-32.

[19]Saich,T.GovernanceandPoliticsofChina.New York:Palgrave,2004.

[20]Nolan,P.H.“China at the Crossroads”.JournalofChineseEconomicandBusinessStudies,2005,3 (1):1-22.

[21]马栓友:《政府规模与经济增长:兼论中国财政的最优规模》,载 《世界经济》,2000(1)。

[22]龚六堂、邹恒甫:《政府的公共开支和波动对经济增长的影响》,载 《经济学动态》,2001(9)。

[23]郭庆旺、贾俊雪:《政府公共资本投资的长期经济增长效应》,载 《经济研究》,2006(7)。

[24]张勇、古明明:《公共投资究竟能否带动私人投资》,载 《世界经济》,2011(2)。

[26]Armey,D.TheFreedomRevolution:TheNewRepublicanHouseMajorityLeaderTellsWhyBigGovernmentFailed,WhyFreedomWorks,andHowWewillRebuildAmerica.Washington,D.C.:Regnery Publishing Inc.,1995.

[27][33]张勇、古明明:《中国奇迹的真实性》,载 《财贸经济》,2012(11)。

[28][34][35]经济合作发展组织:《中国公共支出面临的挑战:通往更有效和公平之路》,北京,清华大学出版社,2006。

[30]King,R.G.,and R.Sergio.“Public Policy and Economic Growth:Developing Neoclassical Implications”.JournalofPoliticalEconomy,1990,98(5):126-150.

[31]Dar,A.A.,and K.Amir. “Government Size,Factor Accumulation,and Economic Growth:Evidence from OECD Countries”.JournalofPolicyModeling,2002,24(7-8):679-692.

[32]罗伯特·J·巴罗:《经济发展和政治发展的相互影响》,载 《经济增长的决定因素:跨国经验研究》,北京,中国人民大学出版社,2004。