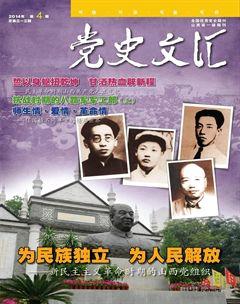

师生情·爱情·革命情

孟红

在多种版本的地方党史中,在山西太原的双塔革命烈士陵园中,在中共满洲省委纪念馆的陈列室里,历史将任国桢坚贞磊落的优秀共产党人形象定格为永远的风华正茂、浩然正气。20世纪20年代后期,任国桢大学毕业后毅然投入到艰难的革命斗争中。根据党的需要,他走南闯北驰骋半个中国,为党做了大量工作,沈阳、哈尔滨、上海、青岛、北京、唐山、太原等地都留下了他坚实的足迹。在残酷的白色恐怖下,他刚毅沉着,高擎红旗,勇于开拓,披荆斩棘,创建了沈阳第一个党支部,领导了哈尔滨的地下斗争,为恢复和发展山东、北京和山西等地的党组织做出了重要贡献。1931年11月,时任中共河北省委驻山西特派员的任国桢,英勇就义于太原。其中,一段与鲁迅的师生情、与陈少敏弄假成真的夫妻情、在并州热土为党的事业鞠躬尽瘁奉献到底的革命情,构成了他一生最美丽传奇的华章。

师生情:北大结识鲁迅后友谊递增

任国桢,字子卿,辽宁省安东县(今丹东市)人,1898年出生。1914年7月他以优异成绩考入安东县立中学。1918年考入北京大学预科学习,两年后转入本科俄文系。期间他除攻读俄语专业外,还热爱读新书,接受新思想。

就在任国桢读大学二年级时的1919年,震惊中外的五四运动在北京爆发。任国桢积极参加游行、讲演、请愿,火烧赵家楼,勇敢地站在反帝爱国的第一线。经过五四运动的锻炼,他更加自觉地把个人前途和国家命运联系起来,努力探求救国救民的真理,积极认真地学习马克思列宁主义,开始孜孜不倦地探索俄国革命经验。学校中的右翼分子攻击他是“苏俄的走狗”,对此他嗤之以鼻,决心走自己的路。1925年春,任国桢在北京加入了中国共产党,成为一名坚定的马克思主义者。

值得一提的是,任国桢在校期间除如饥似渴地学习文化课,接触蔡元培、陈独秀、李大钊等人的进步思想之外,还与鲁迅相识,结下了深厚友谊。他经常在国文系的教室里听鲁迅先生讲课,对鲁迅写的杂文、小说爱不释手,百读不厌。他被鲁迅那深邃的思想和坚韧的精神所感动,认为他不仅是一位知识渊博的学者,更是一位伟大的思想家、革命家。

在鲁迅的影响下,任国桢非常注意苏俄文学事业的发展,尤其关心苏俄文艺大论战的情况。自1923年起,他开始搜集发表在苏联报刊上的有关文艺论战的文章,从中选取3篇,将其翻译成中文,介绍给中国的同志们。

1924年暑假,任国桢从北大毕业后,在北京《晨报》社工作了一段时间。他住在景山东街同德公寓8号,这时他翻译了一本16800字的题为《苏俄的文艺论战》的小册子。译稿初成后,任国桢首先想到鲁迅先生,请求他帮忙把关、校订。鲁迅欣然给予具体指导和热情帮助,并为之作了“前记”,还联系出版。由于鲁迅正在编印《未名丛刊》,就把这部译著编了进去,交给北新书局一并付印。1925年底,《苏俄的文艺论战》这本浸透师生共同心血的译著终于出版,印了1500册,很快销售一空。1927年,北京又再版了3000册。

鲁迅对此书的评价颇高,他在此书“前记”中这样写道:“不独文艺,中国至今于苏俄的新文化都不了然,但间或有人欣幸他资本制度的复活。任国桢君独能就俄国的杂志中选择论文三篇,使我们借此稍稍知道他们文坛上论辩的大概,实在是极为有益的事——至少是对于留心世界文艺的人们。”这本珍贵译著,现在还陈放在鲁迅纪念馆里。

之后,任国桢走南闯北,在白色恐怖下进行革命活动。与此同时,他一直与鲁迅保持着书信来往。

任国桢到奉天(今沈阳)不久,就委托胡成才(浙江龙游人,中共早期党员,系任国桢北大俄语系学弟)给鲁迅捎去一封信。仅隔3天,鲁迅就收到了这封信,并很快复了信。1926年,任国桢因策应郭松龄倒戈反奉被捕。在狱中,他仍怀念导师鲁迅,给鲁迅先生写信,也很快收到先生的复信。据《鲁迅日记》记载:1925年至1931年,他们之间的通信有31封。其中,任国桢给鲁迅19封,鲁迅给任国桢12封。其中,有封信的内容还引起了周恩来的重视。

那是1928年的事。当时,任国桢在哈尔滨做党的地下工作,由于没有通讯地址,鲁迅给他的信,有几封是经和任国桢一起工作、以中学教师身份为掩护的楚图南传递的。

一天,任国桢又收到一封鲁迅从上海寄来的信。信是用整张毛边纸写的。信中说:

我现在上海,有些人对我围攻,满纸用一些颇不易懂的‘革命新名词吓唬人,因为他们的围攻,我想找些马列主义关于文艺的论述看看,从理论上加深我的认识,也好应付对我围攻的人,并更比较有把握地进行战斗。子卿学过俄文,又译过《苏俄的文艺论战》一书,现在从事实际斗争工作,希望能介绍一些书给我,有些把书名告诉我就可以了,我有办法弄到……

这封信写得很诚恳,又很迫切。任国桢读后立即和楚图南商量,并说:“我们要支持他。”

不久,周恩来和罗章龙等在莫斯科开完党的第六次全国代表大会,归途中路过哈尔滨时,楚图南向周恩来汇报了鲁迅和任国桢通信的内容。周恩来说:如果真像鲁迅信里所讲的情况的话(指围攻鲁迅),这是不对的。应当团结他(指鲁迅),争取他。他对社会不满,找不到正确的道路。要把他争取过来,为革命斗争服务。

1929年秋后,中共满洲省委书记刘少奇派任国桢前往上海,参加中央干部训练班学习。学习班结束后,他留在那里等待组织分配工作。1930年3月9日上午,任国桢兴冲冲地拜见了迁住在上海的鲁迅。没有料想到的是,这竟是他们的最后一次见面。任国桢辞别鲁迅后,受中央派遣立即奔赴山东,恢复屡遭敌人破坏的中共地方组织。

此后,任国桢辗转于青岛、北京、天津、唐山等地从事地下工作,历任山东省委书记、北京市委书记等党内要职。1931年10月赴太原,任中共河北省委驻山西特派员兼山西特委宣传部长,不幸于10月18日被捕、并于11月23日壮烈牺牲。任国桢牺牲的噩耗传来,鲁迅的悲愤沉痛是可想而知的。任国桢就义两个月后,即1932年1月23日,鲁迅在为日本友人高良富子夫人所书《无题》诗中云:

血沃中原肥劲草,寒凝大地发春华。

英雄多故谋夫病,泪洒崇陵噪暮鸦。

这首诗寄寓了鲁迅不能公开形诸笔墨的悲痛与哀悼,这无疑是向血洒中原大地的任国桢烈士致哀的。

爱情:“假扮夫妻”终成真

任国桢与陈少敏的爱情故事,发生在革命低潮时期充满白色恐怖的山东青岛。两位主人公在那艰苦卓绝的环境下,演绎了一段令人赞叹的传奇爱情故事。

1930年2月,中共山东省委因出现叛徒,连遭破坏,几位主要领导人被捕,省委机关也由济南转移到青岛,为此,中共中央派任国桢到山东任临时省委书记,着手恢复党的组织。

3月中旬,任国桢到达青岛,首先要租间房子,作为省委秘密办公机关。但由于当时租房启事一律写着“没眷属不租”的条款,为了能够租到房子,更是为了掩护任国桢,组织上派来一位可靠的女同志到他身边,假扮夫妻以协助工作。这个青年女子就是陈少敏。陈少敏原名孙肇修,1902年生于山东省寿光县。1921年冬进入青岛日商棉纱厂做工。1928年加入中国共产党。当组织上向陈少敏宣布决定、布置任务时,她脸上泛起红晕,不好意思地把头转向一侧,沉默不语,但很快就平静下来,坚定地说:“我是共产党员,服从组织安排。”

马上要与任国桢见面了,陈少敏忐忑不安,她知道将要与她假扮夫妻的是省委书记,还是北大高材生、鲁迅的学生,而自己只是一名普通党员、普通工人,担心自己掩护不好,不经意间会露出破绽。在她心目中,任国桢应该是一位身材魁梧,表情凝重深沉,令人敬畏的领导者。见了面,陈少敏没想到站在自己面前的任国桢,竟然是一位面色白净,英俊潇洒的文弱书生,体格虽不强壮,但精神抖擞,谦和自信。瞬间,陈少敏内心的距离感打消了一半。

任国桢郑重地向陈少敏传达组织的决定,并向她讲述了自己的家庭状况,在安东老家有父母、妻子和孩子。任国桢说:“组织的决定使我很为难,这样做实在是委屈你了,你看怎么办好?”

陈少敏低头不语,陷入沉思。她的内心告诉自己:任国桢对革命的赤胆忠心、舍生忘死,对爱情生活的严谨,对自己的尊重和关怀,使她深深地敬佩这位年轻的省委书记。想到这里,陈少敏内心涌动,红着脸激动地说:“我们共同的战斗生活已结下深厚的友谊,我们的结合是革命的需要,我们应该服从组织的决定。”接着话题一转:“你放心,孩子的妈妈就是我的姐姐,两个孩子就是我的孩子。”

任国桢深受感动,情不自禁地与陈少敏相拥而泣。

这样,任国桢和陈少敏在青岛陵阳路租了一间房子,虽然简陋,但环境隐秘,视野开阔。这里既是他们居住的地方,又是当时山东省委机关秘密办公的地方。这对假夫妻很快进入各自的工作角色。任国桢为了尽快把工人组织起来,在青岛发动了四方机车厂、纱场、烟草公司等多处工人运动,组织了渔民的反“鱼航税”斗争。陈少敏白天到厂里上班,晚上陪着任国桢外出从事秘密活动。

很快,山东党的组织就得到了恢复。任国桢到山东主持工作不到1年时间,党内又出了叛徒。为安全起见,组织上调任国桢到中共北方局工作。陈少敏也一同前往,继续协助他从事党的工作。

1930年12月,任国桢被中共北方局任命为中共北平市委书记、河北省委委员。为恢复受到严重破坏的各级党组织,维护党内团结做了大量卓有成效的工作。

在共同的战斗生活和朝夕相处中,任国桢和陈少敏相爱了。经组织批准,这对假夫妻最终喜结良缘,成了感情笃深的真伴侣,并且生下一个女儿。

任国桢牺牲后,陈少敏悲痛欲绝。她把自己关在屋子里不吃不喝,抱着孩子默默流泪。几天后,刚强的她终于从悲痛中走了出来。她将孩子托付给母亲,回到天津,在革命斗争中找回了自己。无奈祸不单行,不久山东老家传来消息,女儿患麻疹不幸夭折。在不到两年的时间里接连失去两位亲人,陈少敏欲诉无语、欲哭无泪,她的感情生活彻底破灭了。面对丧夫失子的巨大悲痛,陈少敏自言自语地说:“我本不是在情人怀抱长大的人,我是在党的怀抱长大的。也好,独身一人,了无牵挂。”从此,她像变了一个人似的,将对任国桢的思念化作对党的忠诚,将任国桢的遗志变成自己革命的动力。她深入农村,发动农民建立武装,率领部队浴血奋战,在抗日战争、解放战争中屡建奇功、威震中原。被革命老区的百姓誉为“双枪老太婆”“女将军”“当代的花木兰”。

建国后,陈少敏先后担任中国纺织工会主席、全国总工会副主席,曾当选为中共七届中央委员会候补委员、八届中央委员会委员。陈少敏不忘对丈夫的承诺,将任国桢的前妻和子女们接到北京,把任国桢牺牲的经过和同任国桢一起战斗生活的经历讲给他们听。不仅如此,陈少敏还经常给任国桢住在丹东的父母、兄弟寄钱,以尽儿媳的孝心。

老年的陈少敏孑然一身,无儿无女,心中只留存着对任国桢的忠贞爱情。为表达对革命战友、革命伴侣的深切怀念,她在卧室里挂满了她与任国桢的照片。她还专程到江西景德镇烧制了任国桢彩色瓷像,这尊瓷像一直陪伴她度过了余生。同别人说起丈夫,她总是十分动情地说:“他呀,任国桢,任国桢!鲁迅的爱雏!他写的《苏俄的文艺论战》一书,就是鲁迅先生给写的序!”

值得一提的是,陈少敏还是一位正直坦荡、党性极强的共产党员。“文革”时期的1968年10月,在中共八届十二中全会上,当到会的中央委员就“关于叛徒、内奸、工贼刘少奇罪行的审查报告”进行表决时,唯一一位未投赞成票的中央委员就是陈少敏。因此,她受到了林彪、江青反革命集团的残酷迫害。1977年12月在北京逝世,享年75岁。毛泽东评价陈少敏是“白区的红心女战士、无产阶级的贤妻良母”。胡耀邦评价她有共产党员的良心,“在表决开除刘少奇出党的中央全会上,我们都举了手,都犯了错误,就是陈大姐没有举手,没有犯错误”。

革命情:舍身取义留英名

1928年底,任国桢被中共满洲省委派往哈尔滨工作。当时哈尔滨县委的情况十分混乱,县委书记李某任意挥霍党费和济难费,听说任国桢来了,慌忙携款逃跑。任国桢到哈尔滨后立即改组了县委,亲任县委书记。为把群众的斗争引导到正确的轨道上来,他深入工人居住区开展工作。当他了解到工会领导人已蜕化为与工人对立的把头时,非常气愤,提出了“工会要为工人谋利益”的口号,受到工人的衷心拥护。他还组织领导机务段、工务段、铁路印刷厂等单位的工人进行斗争,在斗争中发展壮大党的组织,到1929年4月,哈尔滨县已发展了6个党支部,74名党员。任国桢的出色工作得到了中共满洲省委的充分肯定。同年7月,哈尔滨县委改组为哈尔滨市委,任国桢任市委书记。后调到中共满洲省委工作,任省委常委,主持省委工作。

1929年底,任国桢被派往上海参加中央干部组织工作训练班。学习结束后,他又踏上了新的征途。在山东,在北平,一次次面对党的基层组织遭到严重破坏的危局,他总是能以清醒的态度、坚定的信心和有效的斗争策略团结同志,振奋斗志,使党组织得以恢复,并在斗争中得以发展和壮大。

1931年九一八事变爆发后,中共河北省委任命任国桢为特派员前往山西(当时山西党的组织为特委,属河北省委领导,拟任中共山西特委书记)。临行前,省委书记马辉之和他谈话,说明山西党的组织屡遭破坏,急需去人帮助恢复和健全党组织,开展工作。

重任在肩,任国桢没有半点迟疑,于10月9日告别在北平的妻子陈少敏和不到周岁的小女儿,带着对日本帝国主义的满腔仇恨、对国民党反动派的无比愤怒和对家乡群众的深切怀念,只身一人毅然踏上了西去的列车。

当时的太原城,正笼罩在一片血雨腥风中。面对这些严重的情况,任国桢心里清清楚楚,但他为了党和人民的利益,早已将个人的生死置之度外。

任国桢一到太原,就与山西省委书记刘天章、省委组织部长阴凯卿接上了关系。他传达了上级党组织的指示精神,和他们一起分析了山西革命斗争的形势,研究了党组织的建设、发展和斗争策略等问题,准备迎接严峻的斗争考验。

在白色恐怖下,任国桢写道:“慷慨就死易,从容赴义难。”他不顾个人安危投入恢复和整顿党组织的工作中,发动群众开展抗日斗争,为恢复和健全山西党的组织做了大量工作。

10月18日,当时党的地下工作者“鲁太太”即杜涤生为了躲避敌人的追捕,雇了一辆人力车来到了山西特委秘书处的住地典膳所8号,想隐蔽一下,但怎么也没有想到拉车的“车夫”正是敌人的密探。当晚,这个密探把目标侦察清楚后,便暗中监视起来。

这天,任国桢和其他领导同志在典膳所8号召开秘密会议。不幸的是,任国桢、和他同时被派到山西临时负责整顿党组织的陈伯英(又名王怀东),以及新到的山西共青团特委书记何庆梅(即郝敬民)、负责掌管党的文件和通讯联络的省特委代理秘书长张绍武(原名丁楚源)、孙斌(原名孙晓幽,又名孙光斗,中共山西特委军委代理书记)、怀抱婴儿的杜涤生等同志被国民党“清共”委员会一起逮捕了。

任国桢入狱后不几天,同时被捕的张绍武、陈伯英和孙斌很快叛变投敌,供出了山西党团特委和军委的主要负责人和他们所知道的共产党员。10月21日,阴凯卿和刘天章也相继被捕。他们和任国桢同被押解至太原警备司令部。

面对敌人的严刑拷打,坐老虎凳,用香火烧,一次次的折磨,任国桢始终没有向敌人吐露半个字,他的回答都只是:“不知道”“不明白”“没有”,始终严守党的机密,一直用化名王六卿,声称是跑买卖的,以此来对付敌人。一次,敌人用烧红的铁链盘在他的腰间进行逼讯,他咬牙忍痛,一言不发。敌人大为震惊:“共产党人真是铁汉子呀!”

国民党“清共”委员会企图在任国桢身上得到一些的东西,不仅派专人对他进行刑讯逼供,唆使叛徒陈伯英等进行套供、诱供和劝降等种种花招,而且还派出山西省“清共”委员会委员兼审讯员刘冠儒对任国桢等人进行诱降,均遭到了失败。

任国桢看到叛徒的无耻行为,怒火万丈,挥手痛斥叛徒:“无耻的东西,人民早晚会同你算账的!”

刘天章、阴凯卿也都坚贞不屈,从他们的嘴里无法掏出一句共产党的秘密。

敌太原警备司令部施用了种种酷刑和卑劣的手段都未使任国桢等人屈服,最后只好将他们移交给新成立的山西临时军法会审处继续审讯。

出庭前,任国桢深知敌人对他们要最后下毒手,牺牲已不可避免,便脱下自己身上的毛背心送给狱中的党员,请其转交给党组织,作为他最后交纳的党费。目睹此情此景,狱中难友无不凄然泪下。

会审处审判长、大刽子手韩甲三在阎锡山的指挥下,组织了5个审判官进行会审。任国桢等把法庭当战场,对审判中提出的问题逐条据理驳斥,义正词严地质问敌人:共产党人救国救民拯救民族危亡,何罪之有!敌人被驳得理屈词穷,再也无计可施了,便于11月23日丧心病狂地判处任国桢、刘天章及阴凯卿死刑,并报国民党山西省政府主席徐永昌批准后开庭宣判,立即执行。宣判还未结束,任国桢等就一齐高呼革命口号,以示抗议。

1931年11月23日,太原的天空阴云密布,寒风呼啸。阎锡山的刽子手们,荷枪实弹,把任国桢、刘天章、阴凯卿押向刑场。任国桢身穿沾着血迹的旧蓝布长袍,同刘天章、阴凯卿一起昂首挺胸,振臂高呼:“打倒国民党!”“中国共产党万岁!”在太原小东门外惨遭杀害。年仅33岁的任国桢和刘天章、阴凯卿为党的创建事业流尽了最后一滴血。他们的遗体被胡乱埋在了刑场附近的土岗下。当晚,一位姓侯的地下党员找到枪杀现场,趁夜深人静之时,他来到任国桢等被掩埋的地方,在每个人的脚下放置了一块石头,并逐一做了记号。正是凭借着这一点,其后山西省委的工作人员才将这几个人的尸骨分别收捡在一起,装入棺椁,放置于当年阎锡山公馆的后花园(解放后改做山西省人民政府后院)的一处房间内。

为了缅怀这位伟大的革命先烈,1954年春,中共山西省委接到中央指示,要求他们找到在此被杀害的任国桢等3名革命烈士的遗骨,并予以厚葬。为安葬这几位革命烈士,省委做出决定,在太原市双塔寺建立“革命烈士陵园”。1956年清明节上午9时,公祭革命烈士大会在双塔烈士陵园隆重举行。中央和山西省、太原市及山西省各地代表分别敬献了花圈和挽联。参加大会的各界人士有2000多人。任国桢等5名革命烈士的棺椁全部抬到了会场。公祭大会进行了3个小时。任国桢等烈士永远活在人民心中!

(责编 兴柱)