俄罗斯和加拿大北极航道法律规制述评

——兼论我国北极航线的选择*

白佳玉 李 翔

(中国海洋大学 法政学院,山东 青岛 266100)

随着北极冰融的加剧,北极新航道吸引了愈来愈多的关注。目前,穿过北冰洋,连接大西洋和太平洋的海上航道主要包括北方海航道、西北航道和穿越北极点航道。其中,北方海航道和西北航道最具大规模商业通航的潜力,近年来穿越北方海航道的船舶数量逐年递增。作为《联合国海洋法公约》(以下简称《公约》)的缔约国,我国在北极地区具备合乎国际法规则的航行权益。我国于2013年5月15日成为北极理事会观察员国后,积极参与北极事务,有助于我国融入北极治理体系。本文归纳了俄罗斯、加拿大有关北极航道的立法概况,分析了两国法律规制与《公约》的衔接和冲突,探讨了两国北极战略影响下的法律规制发展趋势。以俄罗斯、加拿大北极航道法律规制和政策发展剖析为基础,探讨了我国近期和远期在北极地区可进行的航线选择。

一、俄罗斯、加拿大有关北极航道的立法概况

俄罗斯、加拿大对北方海航道、西北航道的管控以各具特色的国内立法为基础。其法律规制除涉及船舶设计、建造和配备外,在环境保护、航行安全、引航制度等方面有一系列强制和准强制性规定。且随着各国北极战略的不断调整,其国内立法也有所变化。

(一)俄罗斯、加拿大的北极航道立法简介

俄罗斯、加拿大对北方海航道、西北航道均有专门立法,其法的效力层级有所不同,相关立法的发展和不同时期的重点也有差异。

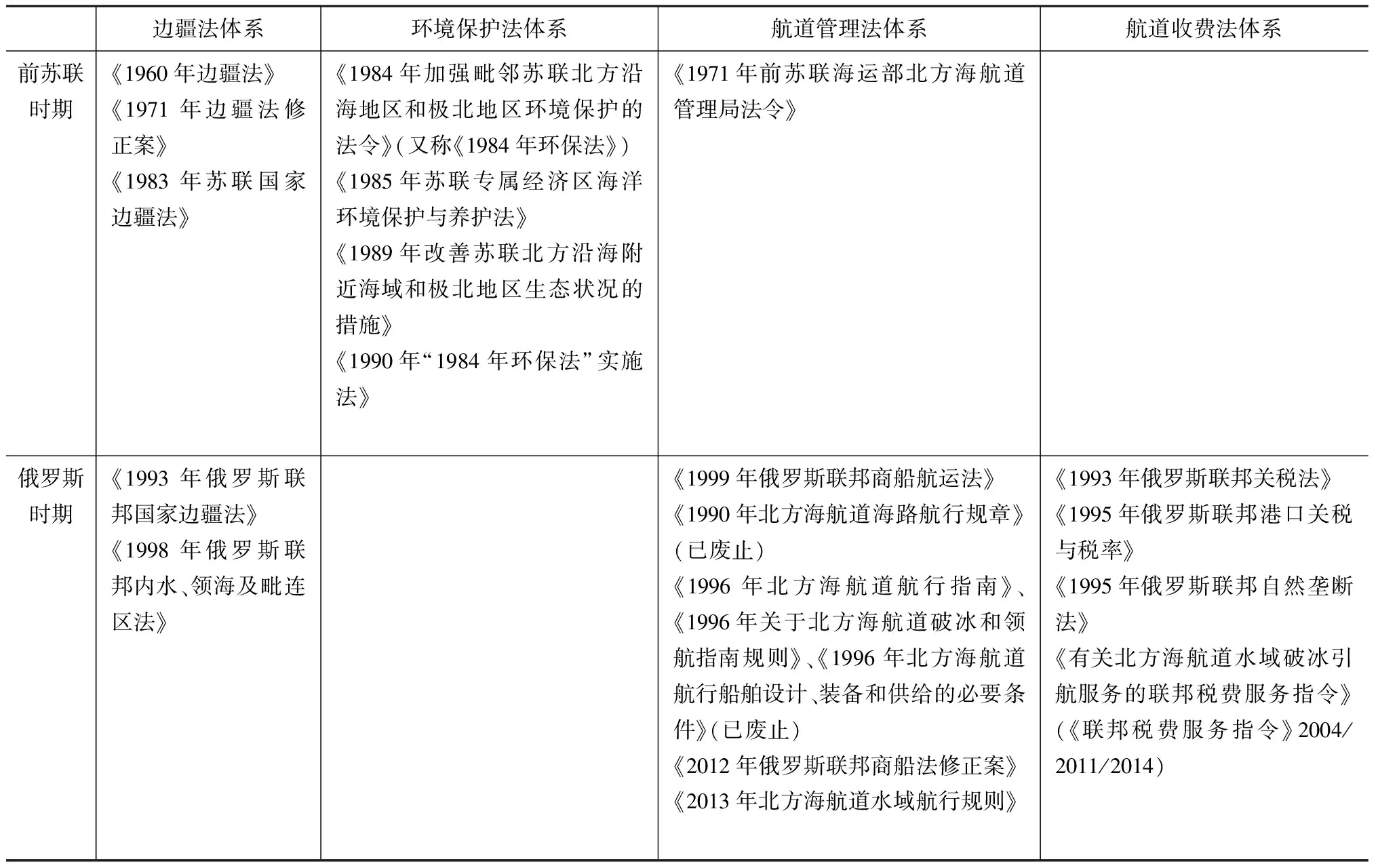

1、俄罗斯的北方海航道立法简介

前苏联时期到当前时期,俄对北方海航道的关注呈持续状态。关于北方海航道法律地位的认定,前苏联在《1960年边疆法》、《1971年边疆法修正案》、《1983年苏联国家边疆法》和《1993年俄罗斯联邦国家边疆法》、《1998年俄罗斯联邦内水、领海及毗连区法》的边疆法体系中都有所体现,均将北方海航道确定为历史上形成的国家交通干线。环境保护是主权维护的重要内容。《1984年加强毗邻苏联北方沿海地区和极北地区环境保护的法令》(又称《1984年环保法》)、《1990年“1984年环保法”实施法》、《1985年苏联专属经济区海洋环境保护与养护法》和《1989年改善苏联北方沿海附近海域和极北地区生态状况的措施》,都是俄罗斯借助环保立法的手段来加强对北极地区的权力行使。[1]

俄罗斯专门针对北方海航道管理的国内立法较为系统,内容详尽、具体。从《1999年俄罗斯联邦商船航运法》、《1990年北方海航道海路航行规章》等航行管理规定到俄罗斯交通运输部颁布的《2013年北方海航道水域商船航行相关俄罗斯联邦法案修正案》、《2013年北方海航道水域航行规则》(Rules of navigation on the water area of the Northern Sea Route)及其他航行规则,*《1990年北方海航道海路航行规章》(Regulations for Navigation on the Seaways of the Northern Sea Route,简称NSR航行规则),《1996年北方海航道航行指南》(Guide for Navigation on the Seaways of the Northern Sea Route),《1996年关于北方海航道破冰和领航指南规则》(Regulations Concerning Icebreaking and Pilot Guidance on the NSR),《1996年航行北部海航道的船只的设计、装备和补给要求》(Requirements for the Design, Equipment and Supply of Vessels Navigating the Northern Sea Route)等法律虽已失效,但是在历史上曾发挥重要作用。现有的法律规则对航行审批制度、引航收费制度等有所调整。俄罗斯对北方海航道的立法体现了仅以主权维护为主到主权维护主导下鼓励航道商业利用的发展进程,有关北方海航道的法律规制呈现出开放化和人性化特点。航道的收费标准也从上世纪90年代较为高昂的收费修改为目前根据穿越的船舶吨位、种类等较为合理且具有竞争力的收费。

俄罗斯有关北方海航道的法律体系图示

2、加拿大的西北航道立法简介

加拿大对西北航道的立法不直接针对西北航道的管控,而是以西北航道所在水域的环境保护为主旨开展立法活动。因此,加拿大的相关立法中未见对西北航道的明确法律界定,而主要规定了西北航道所在“北极水域”的地理范围。加拿大于1970年出台的《北极水域污染防治法》(Arctic Waters Pollution Prevention Act)将“北极水域”的范围界定为加拿大北极领土以北100海里,西经141°至西经60°之间的水域。1986年1月1日,加拿大在“极地海”号事件后宣布划定直线基线的法令生效,十年后加拿大制定的《海洋法》又进一步规定了专属经济区制度。[2]但直至2009年,加拿大方通过修正案将《北极水域污染防治法》适用的“北极水域”范围由100海里以内修改为专属经济区以内。

在沿海国争相扩大管辖海域的20世纪70年代,加拿大《北极水域污染防治法》既避免了明确提出主权主张,也为日后对北极水域的有效管辖奠定了法律基础。为配合《北极水域污染防治法》的实施,《北极航运污染防治规则》(Arctic Shipping Pollution Prevention Regulations)和《北极水域污染防治规则》(Arctic Waters Pollution Prevention Regulations)在1978年相继出台。《北极航运污染防治规则》对冰区航行船舶的建造、结构、冰级均有所规定,船上需有冰区航行经验的驾驶员。除阴沟淤泥排放外,禁止在北极水域排放法律许可以外的废物,油类废水和垃圾适用零排放规则。*《北极航运污染防治规则》第4(1)条、第28条。航行安全控制区法令将北极水域划分为16个航行安全控制区,那些不符合航行安全区制度对船舶建造、设计、人员配备、装载货物、吃水线、燃油和淡水配备、携带航海图等要求的船舶将被禁止进入该航行安全控制区。*《北极水域污染防治法》第12(1)条。

加拿大其他相关立法不直接针对北极水域,却因覆盖了加拿大管辖海域而适用于北极水域,该类立法主要散见于加拿大航运法律体系中。包括《加拿大航运法》(Canada Shipping Act)、《海事责任法》(Marine Liability Act)、《可航水域保护法》(Navigable Waters Protection Act)、《压载水控制和管理规则》(Ballast Water Control and Management Regulations)等。2010年7月1日,依托《加拿大航运法》出台的《北方加拿大船舶交通服务区规定》(Northern Canada Vessel Traffic Services Zone Regulations)强制性要求进入北部交通服务区的船舶提交报告。该规定适用于所有300总吨以上船舶,以及拖船和被拖船总吨位为500总吨以上的船舶。*《北方加拿大船舶交通服务区规定》第4条。随着北极冰融的加剧,西北航道内的航行活动相对增加。加拿大交通部为确保航运安全,发布了一系列针对北极水域的航行指南。[3]

(二)俄罗斯、加拿大有关北极航道立法的共性及差异

俄罗斯、加拿大有关北极航道立法的共性主要体现在三方面:首先,俄罗斯、加拿大在北极航道方面的立法都建立在各自的主权主张基础上。立法在维护本国主权主张前提下为国家进一步提出相关要求和加强管控创制依据。其次,俄罗斯、加拿大都把维护国家安全、保护北极地区生态环境和管理航道内的航行活动作为重要的立法目的,两国的立法都旨在保护国家安全、管理通航行为、维护航道秩序;同时,法律也注重保护航道的生态环境。最后,两国的国内立法都具有连续性,后法在延续前法的重要原则和基本规定的同时,又出于航道可持续利用的目的得到了完善。俄罗斯的国内立法在相当程度上继承了前苏联立法中对航道所在水域主权和航道管理的基本规定,呈现后法呼应并完善前法的规律。加拿大的国内立法同样有着后法依循前法基本立法精神的情况。

俄罗斯、加拿大对北极航道立法的差异首先体现在对航道通行的管控力度方面。俄罗斯通过一系列立法,建立了对北方海航道包含破冰引航和收费制度的管理体系,加拿大未强制要求航船舶通行必须接受相应的破冰引航。其次,两国管理航道的行政管理部门也有所不同,俄罗斯由专门的北方海航道管理局管理北方海航道,加拿大对西北航道的管理则依赖多部门的联合行动。再次,随着两国北极战略的调整,俄罗斯有关北方海航道的管控措施做出了较大的调整,其发展趋势是促进北方海航道的大规模利用,而加拿大对西北航道的管控措施则呈保守趋势,不但商业利用规模有限,科学考察目的的穿越也受到较大的限制。

二、俄罗斯、加拿大北极航道法律规制与《公约》的衔接及冲突

《公约》作为海洋宪章,全面规范了涉海事务的方方面面,其中的第234条“冰封区域”条款规定沿海国有权制定和执行非歧视性法律和规章,以防止、减少和控制船舶在专属经济区范围内冰封区域对海洋的污染。俄罗斯、加拿大分别于1997年和2003年批准了《公约》,两国有关北极航道的法律规制应全面顾及《公约》的目的和宗旨,在享有“冰封区域”条款所赋予的环境立法权的同时确保立法内容与《公约》的整体规定相衔接。俄罗斯为与《公约》规定相衔接,在《2013年北方海航道水域航行规则》有关强制引航、收费标准方面作出调整。但是,两国有关防止船舶污染的环境标准及立法范围与《公约》存在一定冲突。

(一)俄罗斯、加拿大北极航道法律规制与《公约》的衔接

俄罗斯《1990年北方海航道海路航行规章》规定非歧视性适用于所有国家的任何船舶和航空器。*《1990年北方海航道海路航行规章》第1.4条。其他国家的军舰和用于非商业目的的政府船舶也在该规章的调整范围内。《公约》则明确规定公约有关保护和保全海洋环境的规定不适用于任何军舰和非商业性服务之用的政府船舶。*《联合国海洋法公约》第236条。《2013年北方海航道水域航行规则》未明确规定适用船舶种类和船籍,淡化了原规章明确要求适用任何船舶的影响。加拿大《北极水域污染防治法》原则上适用于所有船舶,*《加拿大北极水域污染防治法》第6条(1)(c)款。如果外国军舰、政府公务船的船旗国采取了适当措施确保船舶满足该法有关航行于安全控制区的规定,并采取了所有合理措施降低航行中废物排放的风险,那么内阁总理有权决定通过法令免除对外国军舰、政府公务船的管辖。*《加拿大北极水域污染防治法》第12条(2)款。

俄罗斯《1990年北方海航道海路航行规章》规定船舶在经过维利基茨基海峡、绍卡利斯基海峡、德米特里·拉普捷夫海峡和圣尼科娃海峡时需接受强制引航。*《1990年北方海航道海路航行规章》第7.4条。随着该四处海峡更多用于国际航行,其将逐渐满足《公约》对用于国际航行海峡之功能标准的界定。《2013北方海航道水域航行规则》及时淘汰了强制引航制度,俄罗斯交通部最初公布的俄文版本送审稿中明确规定采取许可证制度和不予颁发许可证的情形,*《2013北方海航道水域航行规则》(最初公布版本)第11条,参见《中国海洋法学评论》2013(1),361.但目前从北方海航道管理局网站可查阅的规则英文版本删除了可能导致许可证不予颁发的内容。规则送审稿规定,船长的北方海航道航行经验少于三个月时方需要一名冰区引航员的引航;*《2013北方海航道水域航行规则》(最初公布版本)第43条,参见出处同上。规则最终版本修改了该规定,仅要求冰区航行船舶在无法独立移动时,应通知北方海航道管理局以获得破冰服务。*《2013北方海航道水域航行规则》第44条、第45条。俄罗斯对北方海航道的法律规制朝着有利于北方海航道国际化的方向发展,与《公约》赋予那些穿越国际航行海峡的船舶过境通行权的制度相趋同。加拿大则自始不存在强制引航制度。

俄罗斯在颁布2014年的《联邦税费服务指令》之前,对北方海航道通过的俄罗斯船东和外国船东提供破冰引航服务的收费有所差别。《公约》第234条要求冰区沿岸国在其专属经济区内针对海洋污染防治的立法不应存在歧视。2014年《联邦税费服务指令》取消了之前的差别收费。此外,《公约》对沿海国向外国船舶提供服务而收取的费用主要规定在领海内船舶的无害通过部分,*《联合国海洋法公约》第26条第2款。结合条约用语的通常意义和宗旨,冰区沿海国因提供服务而收取的费用不应超过其提供服务的合理对价。《2012年俄罗斯联邦商船法修正案》明确规定,北方海航道中的破冰引航服务费用应根据实际提供的服务程度来收取。*《2012年俄罗斯联邦商船法修正案》第5条。2014年《联邦税费服务指令》不再根据船载货物的种类收取高昂的费用,而主要根据船舶航行时间、航行季节、吨位和冰级来进行收费,收费数额也趋于合理。加拿大未制定穿越西北航道船舶的引航收费制度。船舶的通航需要告知加拿大有关主管部门,但无需接受政府强制配置的破冰服务及其他不必要的有偿服务。

(二)俄罗斯、加拿大北极航道法律规制与《公约》的冲突

俄罗斯近年来对北方海航道的相关立法做出了调整,使其更趋于与《公约》的规定相衔接;加拿大对西北航道的法律规制从最初相对宽松到要求船舶进入航道的强制性通知等有关规定与《公约》规定渐行渐远。两国北极航道法律规制与《公约》的冲突主要体现在高于一般接受的国际规则或标准的防污标准,以及行使《公约》第234条赋予的环境立法权时,将有关航行安全维护的内容也列入其中,超出了《公约》的授权。

早在《公约》制定之前,俄罗斯和加拿大即制定了高于《防止船舶造成污染国际公约》(MARPOL73/78)的防污标准。两国在批准《公约》之后,认为《公约》的第234条赋予了其制定高于一般接受的国际规则或标准的环境法律、法规的权利,未修改相关立法。例如,《2013年北方海航道水域航行规则》禁止船上油类残渣的排放,加拿大的《北极航运污染防治规则》对油类和油类废物的排放实施零排放制度,这些规定都严格于MARPOL73/78的规定。然而,《维也纳条约法公约》规定,条约的解释除确保其通常的含义外,应参考上下文和条约的目的、宗旨。*《维也纳条约法公约》第31条第1款。《公约》规定沿海国为防止、减少和控制专属经济区内来自船舶污染而制定的法律和规章应符合一般接受的国际规则和标准。*《联合国海洋法公约》第211条第5款。对《公约》第234条的解释应结合海洋环境保护与保全部分的整体规定,冰封海域沿岸国在专属经济区防止船舶污染的立法应与一般接受的国际规则——MARPOL73/78等国际海事规则相一致。

俄罗斯、加拿大依据《公约》第234条的规定进行的立法实践甚至超出了环境保护的范围。两国有关北极航道的法律规制一部分体现在本国的航运法体系中,这类立法除对防止船舶污染做出规定,也对船舶航行安全加以规范。俄罗斯、加拿大往往以管控船舶污染不能脱离对航行安全的维护为由,做出这样的立法安排。但这显然与《公约》海洋环境保护和保全部分的第234条制定初衷不相符。

三、俄罗斯、加拿大北极航道法律规制发展趋势

俄罗斯对北方海航道的管理较为细密,其严格的国内立法和管理特点提高了外国船舶穿越北方海航道的成本。加拿大在西北航道的主权主张较为暧昧,更注重对环境保护的投入。在北极航道开放程度不断增强的大趋势下,俄罗斯逐渐放松了原本的严格管控,而加拿大仍在积极加大管控力度。

(一)俄罗斯的北极战略及立法发展

俄罗斯一直以来都十分重视北极地区的地位和作用,并且没有放松对北方海航道的权力行使。但是,在大力发展北方经济战略的指引下修改了法律,改善了北方海航道通航的条件。

1、俄罗斯的北极战略

俄罗斯《2020年前及更远的未来俄罗斯联邦在北极的国家政策原则》公布了俄罗斯北极地区的地理范围、国家利益、北极政策的主要目标和战略重点、北极国家政策的主要任务和实施办法、落实政策的主要机制和实施阶段规划。文件指出北极地区特殊而重要的自然条件和生态系统,并且重视北冰洋航线这条俄罗斯唯一的北极水上通道,明确提出俄罗斯重视北极地区的能源争夺,并不排除使用武力,计划建设基础设施、科学设施和统一的信息空间,并追求俄罗斯与其他国家在北极地区的和平合作。俄罗斯《2030年前交通开发战略》、《2030年前俄罗斯大陆架调查与开发计划》等文件中也十分重视北极的地位,甚至计划在北极部署“北极独立部队集群”的军队以加强在北极地区的管控和优先权。俄罗斯在北极地区较为全面具体的长期战略规划,不仅是凸显出其对北极地区资源、能源、航行、科考、生态价值的重视,也以行政、军事、科研、合作等多种形式,以本国的发展和国际关系、尤其是北极国家间关系的合作进步为手段,加强管理力度,深化管理层次,同时在北极地区获取更大的国家利益。

2、俄罗斯有关北方海航道的立法发展

随着北极冰情的变化和北方海航道通航价值和可能性的扩大,北极国家开始重视北极航道通航所带来的巨大利益。越来越多的国家和船舶开始对北方海航道的通航有更大的需求,也对俄罗斯的国内立法有着不同程度的不满声音。过去俄罗斯过于严格的立法和管理影响了船舶在北方海航道的正常通航,对通航前景有一定的负面作用,不利于实现俄罗斯获得在北方海航道的期待利益,也会对世界其他国家的北极通航构成阻碍。为切实发展俄罗斯北极地区的航运和周边地区的经济、社会发展,落实北极战略,俄罗斯在综合考虑北极航道及周边地区的具体情况,与其他国家和国际组织的意见反馈,推出新法,废除旧法,以更替原来不合理的规定,使北方海航道的通航更具开放性。

俄罗斯在《2013年北方海航道水域航行规则》中,废除强制引航和收费制度中的不合理规定。《1990年北方海航道海路航行规章》规定了几类检查船舶的事由,包括不利冰情等自然条件限制和可能存在的生态环境危险隐患。管理当局的代表可能会对航行在北方海航道管理局海域的船舶进行检查。这种检查的自由裁量权包括对保证船只持有的顺应特殊要求的文件、货运单据的检查,对在特殊航行环境下的船舶状况、装备、设备、航行技术帮助、相应准备和履行阻止海洋污染的要求的能力。船长有义务对以上检查做出必要的协助,使检查能够综合且迅速地进行。*《1991年北方海航道海路航行规章》第6条。新规则中,北方海航道管理局对对穿越北方海航道的船舶的航行干预和检查建立在更少事由和更小频率上。法律的修改体现了俄罗斯对北方海航道管辖的放宽和对其他国家通航要求的适应,能够使船舶更好地达成其航行、科考等目的。

(二)加拿大的北极战略和立法发展

加拿大一直以来都将西北航道所在北极水域的环境保护列为重点关注事项,其近年来的国内立法也一直强调环境安全的重要性,甚至“溢出”到航行安全等其他领域。

1、加拿大的北极战略

2009年7月发布的《加拿大的北方战略:我们的北极,我们的遗产,我们的未来》阐明了加拿大北极地区的重要地位,要将其作为经济发展的重要地区。2010年8月发布的《加拿大北极外交政策声明》强调了北极地区的主权维护,也重视 “促进经济与社会发展”。在强调加拿大西北航道所在水域的主权、主权权利的同时,加拿大也希望在北极理事会和与其他国家合作共同努力的背景之下,能够发展北极航运,保护北极水域的脆弱的生态系统和自然环境。加拿大担任北极理事会2013至2015年的轮值主席国期间,计划将“安全的北极航运”作为要点之一,通过指导性原则的建立与践行来“指导可持续发展的旅游业及油轮船舶营运”,发展旅游业以提高当地居民收益、减少旅游活动的风险。

2、加拿大有关西北航道的立法发展

长期以来加拿大有关西北航道的立法都在表明它对北极水域环境保护的重视。但随着北极冰融和航道通行可能引发的资源开发的浪潮,加拿大开始以更为直接的战略和立法明确其主权主张并强调对国家安全的维护。这种趋势体现在加拿大通过立法加强对航道环境保护和通航安全的维护以及强制报告制度等方面。北极地区特殊的自然环境条件本身就对船舶的防污能力提出了较高的要求,如果北极航道沿海国不断提高环境保护和防治船舶污染的砝码,航道使用国会因船体设计和船员航行经验等受到限制。加拿大倡导的《公约》第234条似乎给这种不断提高的环境壁垒找到了某种合法的说辞,却使得那些期待船舶可持续利用西北航道、促进加拿大北方地区经济发展,并使得当地土著居民获益的船舶使用国备受挫折。

四、我国北极航线的选择

根据《公约》,我国在北方海航道和西北航道都有合法的航行权益。[4]但面对俄罗斯、加拿大针对北方海航道和西北航道的立法特点、管理措施和发展趋势,我国有必要综合考虑适合我国近期和长期利用的航线来发展我国北半球航运网络,做出我国北极航线的合理选择。

(一)我国利用北极航线的战略意义

北极航线对于我国的战略意义主要在于经济利用、安全维护、能源开发和科考服务两个层面。

经济利用层面,北极航线将缩短我国到北美洲东岸、西欧和北欧的航线,提高我国与这些地区国家的贸易往来。以上海至鹿特丹的海上航线为例,经过北方海航道的航线将比传统航线缩短22%的航程,运输燃料和成本的节省能够使航运的利益大大提升。北极地区的通航所带来的基础设施的建设和发展也会对中国的出口和基础建设项目等方面带来新的机遇。[5]

安全维护层面,北极航线可避免商船航运中遭受海盗的威胁,也避免因特殊政治原因而对我国带来能源危机。马六甲海峡和索马里海峡存在海盗问题,苏伊士运河和巴拿马运河的通航量即将达到饱和,传统国际航线可能因美国等国际因素的干涉而不稳定。

能源开发层面,北极地区稳定的国际环境和潜在丰富的能源、资源储存量更适合我国发展能源贸易。我国对中东等地区的石油依赖程度较高,中东地区并不稳定的国际局势对我国的能源安全带来不稳定因素。畅通的北极航运有利于我国参与北极资源开发,拓展我国能源开发渠道。

科学考察服务层面,我国对北极持续开展的相关科考活动也需要我们更积极的利用北极航线。我国开展的北极科考多通过传统航线抵达北极北区获取相关数据。了解北极资源分布状况,进行有的放矢的资源开发使得我国有必要通过北极航线航行,并在获得北冰洋沿岸国批准的前提下开展科考活动服务。

(二)我国选择北极航线的综合考量

北极地区自然条件恶劣,并因变化的冰情而对航行活动有特殊要求,航道及沿线地区基础设施尚不完备,我国在航行中面临船体设计、设备、人员配置和船员相关素质需要完善的诸多挑战。[6]

在对北极航道的选择上,需要全面考虑具体航线走向、航线自然条件、沿岸国管控等具体情况。在航线自然条件相近的情况下,航线沿岸国的国内立法和政策导向将成为我国航线选择的主要考虑因素。

1、航线沿岸国的国内立法考量

俄罗斯有关北方海航道国内立法对于船舶的资质和豁免、破冰和引航、航行和通信、收费等方面都做出了较为严格的规定。其中不乏与国际法律规则相冲突的国内制度,但现行的法律通过立法修改与完善,使北极航行受到的阻扰有所减少。

加拿大对西北航道的通航未受到加拿大的过多限制。加拿大对通航船舶的要求更多的存在于对于通航行为的告知和对环境的保护方面,较为强烈的反对情绪也主要存在军舰的航道利用。加拿大在国内立法中,针对航道的环境保护做出了详细规定。这些规定在保护北极海域特殊且脆弱的生态环境的同时,也使其他国家的船舶和人员在该地区的活动受到限制。

我国船舶在进行北极航行活动时,选择北方海航道水域内的航线在近期来看受到的俄罗斯国内立法的阻碍较少,接受引航服务的收费也较为合理。选择西北航道水域内的航线航行无船长冰区航行经验等方面的限制,但其繁复的环保制度无形中增加了航运成本,在我国商船缺少冰区航行经验,也不满足设计、建造等硬件要求的情况下似乎短期内不适合选择在西北航道水域内的航线航行。

2、航线沿岸国的政策导向考量

俄罗斯愈来愈重视北方海航道和周边地区的开发,包括航运活动的开展、基础设施的建设和能源的开发。它以越来越开放、和缓的立法与管辖为北方海航道的通航提供支持与便利,并且重视国际社会的反馈与合作。俄罗斯更加宽松的国内立法即使对这种政策导向的呼应。随着俄罗斯对北极地区的开放与开发,势必会产生大量资源开发、港口建设的机会,这为我国开展以俄罗斯毗邻北方海航道港口为出发港(资源出口)、或目的港(港口基础设施进口)的北方海航道内的航线发展提供了机遇,是我国可长期发展的北极航线。

加拿大重视西北航道的航运活动,同时也十分看重北极地区的环境保护、能源和资源的开发和科考活动的进展,但其首要关注和维护的是国家安全。加拿大在外交战略和北极理事会的活动中,强化双边关系,注重与其他北极国家的合作,推动建立北极理事会之经济理事会的同时却排斥观察员国的介入。尽管注重多边合作的策略,却希冀通过单边立法影响北极航行规则的走向。西北航道严苛、保守的管控措施似乎将成为加拿大的长期策略,但也不排除加拿大基于北方开发需要有限度开放西北航道利用的可能。从政策导向上,我国未来是否选择西北航道水域内航线取决于加拿大对其国土安全的信心和经济发展需求的综合衡量。

我国与地缘位置较近的俄罗斯近些年有着较多的经济合作项目,更有长期稳定友好的两国关系为后盾。虽然俄罗斯曾认为我国北极航运事业的开展会因缺少破冰船而受限,但俄罗斯可提供的破冰服务及合理收费无疑弥补了其中的不足。我国2013年8月的“永盛轮”北方海航道商业航行即是一次有益的商业航行实践。应该说,在自然条件差距不大并且可以自由选择航线的情况下,基于航线沿岸国国内立法和政策导向的分析,近期内我国更适合选择穿越北方海航道所在水域开拓我国至北欧和西欧的航线,远期内发展以俄罗斯和加拿大北部港口为目的港或出发港的航线来服务于我国的北极能源开发和科学考察,实现我国多维度北极权益。

参考文献:

[1] Franckx E. “Legal Regime of Navigation in the Russian Arctic”[J]. Journal of Transnational Law&Policy, 2009,(18):327.

[2] Huebert R.N. Canadian Arctic Sovereignty and Security in a Transforming Circumpolar World[M]. Canadian International Council, 2009.

[3] Jia B.B. The Northwest Passage: an Artificial Waterway subject to a Bilateral Treaty Regime? [J]. Ocean Development &International Law, 2013, (2):123-144.

[4] 白佳玉.中国北极权益及其实现的合作机制研究[J].学习与探索,2013,(12):87-94.

[5] 王杰,范文博. 基于中欧航线的北极航道经济性分析[J].太平洋学报,2011,(4):72-77.

[6] 唐国强.北极问题与中国的政策[J].国际问题研究,2013,(1): 15-25.