游心于物之处

吴洪亮

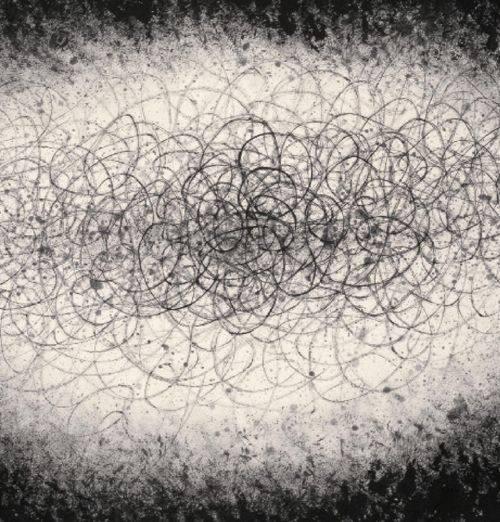

“游 · 象”系列作品是王璜生最新的创作。面对作品中那一团团情丝不绝、无从理清的线条,作为观者,仿佛有好多话要说,又无从说起的感觉。进而想起老子所言:“道之为物,惟恍惟惚”,可见恍惚之间的物象是“道”形象化的体现。对应这一系列的作品,感到王璜生此刻忽而跨过了太多的羁绊,直陈对于“道”的理解。

中国的艺术一直在简化物象、意化物象中求变,一直不愿跳出形象概念的藩篱,就如同齐白石所说的以致被有些庸俗化的那句“似与不似之间”。他甚至可以将鱼简约到只有三笔,两个黑点为眼睛,一道淡墨为身体,但由于是画在荷叶之侧,我们仍能辨识他画的是水中之鱼。哪怕中国画与书法再讲究线条的变化之美,也需附着于物象或字义,而未能走入纯形式的概念里。

作为线条的演进,则从顾恺之的高古游丝描,到吴道子的“莼菜条”,逐渐将中国画艺术形式至少50%的关注点引入到对于线条之美的追求中。毛笔在纸上的按下、提起,中锋所建构的平面上隐含的厚度以及侧锋的率真,都成为中国画画家一生不断锤炼的功课。尤其到了近代,吴昌硕的线条有如金鼎,齐白石晚年的线条有如神仙,李可染更以“积点成线”成朴拙之态,无不是对线进行登峰造极追寻的痕迹。这些前辈的创造,给后人以启示,也同样给后人设置了难以逾越的高墙。

如果将对“线”乃至“中国画”的创造依然凝聚在宣纸、毛笔、水墨之中,还有新的可能吗?还有可能将古人的笔墨经验,不是作为负累,而视为资源为我所用吗?这恐怕是每一个从事此道的艺术家都要思考的问题。当然,也可如吴冠中一样将其适度抛开,把源于西方的形式与构成设定为自我追求的目标,也不得不说是另开了一条新路。但是“为所欲为”是容易的,“合乎道”是难的。今天正由于“为所欲为”者多,鱼目混珠者多,因此无法判定者多。尤其是某些探索跃入了以“纯形式”为表达方式的抽象世界之后,因为缺少了形象概念的约束,更易常常令人失语。也因为抽象的空间过大而摊平了其可以深入研读的厚度,常常不能持久。这些问题,也使许多艺术家的作品很像万花筒,初看起来千变万化,但再看下去,万变不离其宗,很快就令人厌倦了。

王璜生的“游 · 象”系列作品是他跨过半百,走过“知天命”,走入“为所欲为而不逾矩”状态所进行的一场可控的激情实验。王璜生作为画家、美术史学者、批评家、艺术管理者,借由他的学养与丰厚的经验,自然深知艺术史,深知创造的风险、难点与关键点。他早已不是初出茅庐的年轻人,改良之于他,不过是锤炼后的渐变,而变革之于他,恐怕就要有些决绝之心了。“游 · 象”系列作品中对传统、对造型如此的澄清,可谓是“决绝”后的成果。然而,这种“决绝”在画面上的表现更令人惊异。线条的粗细、深浅的起伏不大,他放弃了起承转合带来的较易达到的韵律之美;一组线条与另一组线条之间的明暗变化都不明显,他放弃了色度对比的效果;他将作品锁定在黑白之间,放弃了色相的绚烂。王璜生放弃了这么多,他要什么? 这样的作品甚至会产生对自由之后的恐惧,对有任何可能而产生无可能的疑虑。

王璜生自有他的概念与策略。首先是造化,“游 · 象”的物象最早源于他眼前的一团真实世界中的电线,而引发出的图式则是造化的变体。其次是传统,那绵延不绝、百转千回的游丝线条是对传统的致敬。因此,“游 · 象”系列作品是从东方而来,而王璜生更希望借由此创造出一种国际化的语汇。在视觉上,他希望和简单的传统进行个“斩断”,并且回到“原点”,本身就是一个将其国际化的过程,就如同“妈妈”的“Ma”,这个发声在全世界都是无须解释的。这也是他所思考的“如何使中国水墨产生一种更加国际化的语言,而不是老在中国的语境里面往前推进或者吸取西方的语言,而是直接就在一个更加国际的语言或语序里去思考问题”。

在交流中,王璜生指出,他在坚守他由儿时带来的笔墨功夫,将笔的韵味通过笔尖注入到了宣纸之中,这是基因,有传承的趣味。他开玩笑说:“画这种画,手腕很累,要保持一种状态”。其实,单纯的、不变化的线条是最难画的。黄宾虹的“五笔”中第一项即为“平”,用软软的毛笔画“平”是第一难事。因此,要达到在微小变化中求味的“游丝”之状,不仅要有多年锤炼的功夫,更必须分外的专注,“用志不分,乃凝于神”,方可完成。但这种专注并非僵化,在中国画艺术中还有一点,就是强调了可控与不可控之间的快感与味道。那些线条的浓淡、粗细与游走路线也是在即时的随意与趋向上的控制之间游走的。王璜生还谈到,他完成再大的作品,都是平放在桌上或地上完成的。平着画还是立着画,或许可视为个人的习惯,但同时也传递出画者的来路。这些细节说明着他作为中国画家的渊源。

这一系列作品除缠绵的线条之外,其构图形式基本上是四周暗、中心亮,呈放射状,有如光明从远方而来,抑或吸着观者的目光向远方而去。背景中常常晕开的彗星般的托尾,恐怕是对光芒的聚拢以及对未知的探寻。《游·象系列5》将这一感受呈现得尤为充分。叠加的线与背景交织为一体,不禁想起屈原的《天问》开头的几句:“曰遂古之初,谁传道之?上下未形,何由考之?冥瞢昭暗,谁能极之,冯翼惟象,何以识之?明明暗暗,惟时何为?”因此,王璜生的这一系列作品当然有如《游 · 象系列25》那样“游心于物之初”的潇洒,但我以为更多的是通过“无形”之“大象”,对很多终极问题的理性追问。这种追问,实质上是对“道”的关注与崇敬的抒发,如苏东坡所谓的“道可致不可求”,进而理解为求索之中的又一层境界。

面对这批以线为主体的作品,有一个无法回避的置疑,这些线与波洛克的那些线,与吴冠中的那些线到底有何区别呢?波洛克的所谓抽象表现主义的线条,更多地强调了行动中的偶发性,作品的整体在于对构成概念的把握。而吴冠中先生的线正是由此而来,嫁接入东方的藤蔓,建构了他由西而东的语汇。王璜生的出发点如前所说,是由东方而来,他强调了作品中线条与生俱来的源于传统,如基因般附于他身体的“童子功”,他自知“我手头的功夫以及对笔墨的感觉也算不错,这些东西是斩不断的,但是思维的惯性、表达的惯性如果能够被斩断,这可能是我想做的。” 无论“传”还是“变”,皆是“因”,作品是“果”,而此时的“果”不过是下一个“因”,“游 · 象”系列对于王璜生不过是又一次的开始。