产业转型背景下农业经济与农业劳动力耦合研究——以江苏省为例

臧磊,杨山*,姜石良

(1.南京师范大学地理科学学院,江苏 南京 210046;2.河北省石家庄市城乡规划设计研究院,河北 石家庄 050021)

0 引言

产业转型是指一个国家或地区在一定历史时期内,根据国际和国内经济、科技等发展现状和趋势,通过特定的产业、财政金融等政策措施,对其现存产业结构的各个方面进行直接或间接的调整,其中包括产业结构、产业规模及产业组织等多方面显著变化的过程。2005年10月公布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》中指出要推进产业结构优化升级,包括以自主创新提升产业技术水平、加快发展先进制造业等产业升级方向,从低附加值转向高附加值,从高能耗高污染转向低能耗低污染,从粗放型转向集约型。作为世界上的人口大国,中国粮食产量的大幅减少将制约我国经济发展的步伐[1],因此对农业转型的研究十分迫切。大多数经济学家认为农村剩余劳动力的转移是推动农业经济发展的重要力量[2-4]。在产业转型的大背景下,农村劳动力与农业经济存在一定的内在耦合关系,健康的农业经济发展离不开适宜的农村劳动力数量。尤其在近几年江苏省农村劳动力大量减少的情况下,如何使农村经济保持平稳快速增长,如何确定农业经济发展所需的农村劳动力,这一系列问题的解决为目前农村发展策略提供了重要思路。就以往的研究看,大多是对农村劳动力或农业经济发展水平的独立研究,如农村劳动力转移的动态过程及其影响因素[5-7]、农村劳动力转移与城市化研究[8],以及农业经济的可持续发展路径[9]、发展机制与调控[10]、与土地利用之间 的关系[11,12]、发展对策[13,14]及时空差异[15],对农村经济与农业劳动力的耦合研究尚显不足。本文根据已有的劳耕弹性系数,建立劳产弹性系数,对农业产值与农业劳动力之间的耦合关系进行深入剖析。

江苏省位于我国东部沿海地区,属于经济发达地区,农业较为发达。随着产业转型的加深,农业不断受到冲击,加上从事农业的人口逐渐减少,农业发展矛盾凸显,主要体现在区域内部的农业发展水平和农业劳动力存在一定差异,揭示其差异性特征有助于判断农村劳动力人口数量与经济效益是否具有协同性。本文运用地理学思维,从中观尺度剖析江苏省农业经济与农业劳动力之间的时空变化,研究产业转型过程中两者之间的耦合特征,为优化农村人口布局、保证农村经济持续健康发展提供依据。

1 研究方法及数据来源

1.1 研究方法

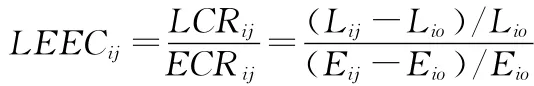

1.1.1 劳产弹性系数 在社会经济领域,弹性系数是指两个因素各自相对增长率之间的比率。本文基于劳耕弹性系数,建立适于本文的劳产弹性系数,通过透视农业经济产值、农业劳动力时空变化,进一步归纳农业经济与农业劳动力在时间和空间上的耦合特征。根据劳耕弹性系数的定义[16],将劳产弹性系数(LEEC)定义为农村劳动力变化率与农业经济产值变化率之间的比值,公式为:

式中:LEECij为i县域在j年份的劳产弹性系数,LCRij和ECRij分别为i县域在j年份的农业劳动力状况和农业经济水平的变动程度,Lij、Eij分别为i县域在j年份的农业劳动力和农业经济产值,Lio、Eio分别为i县域基期年的农业劳动力和农业经济产值。

1.1.2 劳产变化耦合类型分区 本文选取农业经济变化率、农业劳动力变化率、劳产弹性系数、人均农业产值及县域空间位置等5项指标[17],运用Matlab软件,对1990-2010年不同县域的数据进行自组织特征映射的聚类分析,在此基础上划分出不同劳产变化的耦合区类型,从县域尺度剖析江苏省农业经济与农业劳动力之间的耦合特征,为协调农业劳动力和农业经济发展提供优化思路。

1.2 数据来源

1990年、2000年和2010年的江苏省分县农业劳动力、农业经济统计数据来自江苏省统计年鉴,利用线性插值法弥补相应的数据缺失,从而获得63个县域的基础数据。由于江苏省行政区划在1990-2010年进行了调整,存在撤市并区等现象,为便于纵向对比研究,本文统一采用2010年江苏省行政区划,并对其他年份行政区划进行了相应调整。利用江苏省基础地理信息中心提供的1∶25万行政区划空间数据,运用ArcGIS软件构建了空间数据库,以便于更加完整、系统、准确地揭示县域尺度下农业经济和农业劳动力变化的耦合特征。

2 农业经济与农村劳动力的耦合分析

2.1 农业经济时空格局

1990-2010年江苏省县域农业经济产值在总量上处于不断上升的趋势,空间差异显著(图1)。1)1990-2000年,2个农业产值减少的县市带动全省农业产值下降1.08%。从空间上看,苏州市区、南通市区、泰州市区、吴江市及靖江市的农业产值处于下降状态,农业产值上升最为明显的为连云港市辖区,苏北地区的农业产值上升率明显高于苏南地区。这主要是由于苏南地区基础农业水平较高,上升空间不大,而苏北地区借助苏南地区先进的农业技术迅速提高农业产量,增加农产品的附加值,获得较高的农业产值。2)2000-2010年,58个农业产值增加的县市带动了全省农产值上升95.1%,空间差异较前一阶段更加剧烈。农业产值“凹陷地区”向北移动,以靖江市为中心呈现散射状。但整体趋势并没有发生根本性的改变,仍然是苏北地区的农产值增加率高于苏南地区。笔者认为2006年农业税的取消在很大程度上增加了农民收入(尤其是苏南地区),是这一阶段农业产值空间差异剧变的原因之一。

1990-2010年,农业产值减少主要发生在江苏省中南部地区,农业产值增加主要分布在江苏省沿海地区及北部地区,以秦岭淮河一线为界,江苏省县域农业产值呈现明显的空间差异。随着农业税的取消,目前苏北地区的农业产值高增长率被苏南地区逐步取代应当是大势所趋。

图1 1990-2010年江苏省县域农业产值的空间格局Fig.1 Spatial pattern of agricultural output in Jiangsu Province during 1990-2010

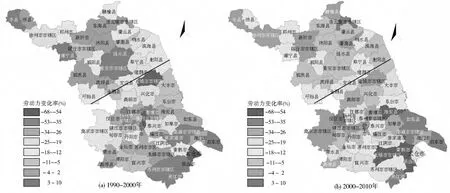

2.2 农业劳动力时空格局

1990-2010年全省县域尺度上的农业劳动力总体呈现先减少、后缓慢增加的趋势,受社会、经济、自然条件因素的作用,其空间差异十分显著(图2)。1)全省85.1%的县市农业劳动力处于负增长状态,带动总体减幅达65.8%。快速减少的县域主要分布在盐城市区、泰州市市区及太仓市;平稳减少的县域主要分布在常州市、南通市、苏州市、扬州市及泰州市;均衡的县域主要分布在盐城市、连云港市及宿迁市;增长的县域主要分布在淮安市及丰县。2)2000-2010年,随着农业税的逐步取消,全省56.2%的县市处于农业劳动力净增长态势,全省农业劳动力增加6.2%。从空间分布上看,农业劳动力减少的地区主要分布在无锡市区、海安县、常熟市及昆山市;增加区主要位于秦岭淮河一线以北地区,苏南地区的南京市和镇江市也位于增长区内。

1990-2010年,全省农业劳动力数量减少了41.5%。城市化和工业化是苏南地区农业劳动力非农转移的主要动力;而苏北地区由于产业结构转型动力不足、就业吸纳能力较弱以及农业经济发展对农业劳动力产生了滞留效应,劳动力转移相对迟缓,以至于绝大部分县市农业劳动力处于增长状态。

图2 1990-2010年江苏省县域农业劳动力变化的空间格局Fig.2 Spatial pattern of agricultural labor in Jiangsu Province during 1990-2010

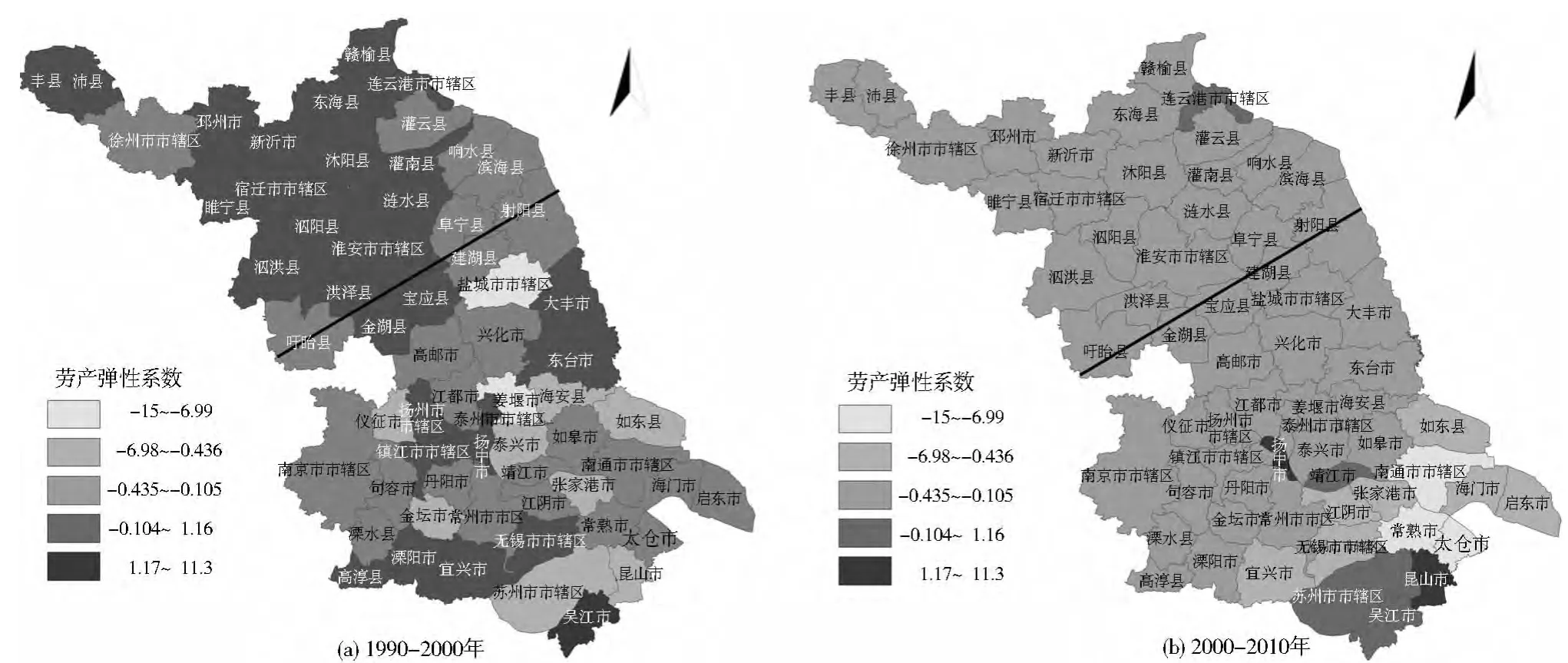

2.3 农业经济与农业劳动力的时空耦合

结合劳产弹性系数,深入剖析不同时段内江苏省县域农业产值与农业劳动力之间的耦合特征。1)1990-2000年劳产弹性系数的空间特征(图3a):在52个农业产值增加的县市中,47个为农业劳动力减少的增长性县市(ECR>0且-15<LEEC<0),主要分布在吴江市、宜兴市、泗阳县、沭阳县、泗洪县及大丰市以外的县市;劳动力处于缓慢增长的县市有2个(“ECR>0且0<LEEC<1),分别是泗阳县和金湖县;劳动力增速快于农业产值增速的县市有3个(ECR>0且LEEC>1),分别是吴江市、东海县及新沂市,占县市总数的4.8%,主要分布在秦岭淮河一线以北农业欠发达地区。2)2000-2010年劳产弹性系数的空间特征(图3b):在58个农产值增加的县市中,49个为农业劳动力减少的县市(ECR>0且-15<LEEC<0),主要分布在昆山市、泰州市区、苏州市区及吴江市以外的县市,其中劳动力缓慢减少的县市占总县市的69.8%,劳动力降幅较大的地区位于南通市区、常熟市及太仓市;劳动力处于缓慢增长的县市有4个(ECR>0且0<LEEC<1),分别是连云港市区、苏州市区、吴江市及靖江市;劳动力增速快于农业产值增速的县市有2个(ECR>0且LEEC>1),分别是昆山市和扬中市。

分析各时段劳产耦合变化的空间格局可知,各耦合类型的空间分布在两个时段内较为紊乱。秦岭淮河一线可作为划分江苏省农业产值变化与劳动力转移差异格局的重要参照线。秦岭淮河一线以北地区农业技术条件落后,农业产值不高,导致从事农业劳动的人数大幅下降;但近几年,由于政策支持,加之后备资源的开垦和劳动力转移滞后等因素导致苏北地区部分县市的农业产值和农业劳动力呈现“双增长”趋势,长远看对农业规模经营和生产效率的提高具有阻碍作用。苏南地区部分县市的劳动力转移也具有滞后特征,应予以关注。

图3 1990-2010年江苏省县域劳产弹性系数的空间格局Fig.3 Spatial pattern of labor-economy elasticity coefficient in Jiangsu Province during 1990-2010

2.4 耦合类型分区及调控

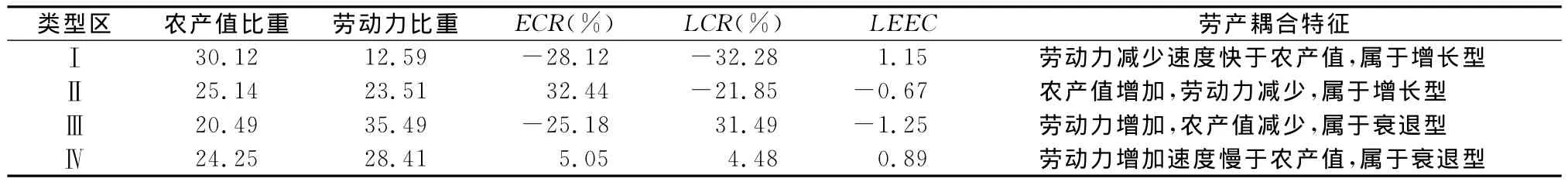

本文通过自组织特征映射的聚类分析,依据劳产变化耦合特征将全省划分为4大区域(图4),不同区域内农业产值与劳动力的耦合特征见表1。协调劳产关系的基本措施为:1)Ⅰ区,农业产值减少,农业劳动力下降加速,呈衰退特征。该地区经济相对发达,农业劳动力的转移促进了农产值的减少,应当控制农业劳动力的转移数量及速度,统筹城乡农业发展机制,加快推进该地区衰退型县域的劳动力回归。2)Ⅱ区,以南京都市圈为主体,农产值略有增长,农业劳动力下降缓慢。需要进一步利用邻近经济发达地区的区位优势,扶持农民专业合作,发展现代农业。3)Ⅲ区,主要分布在沿海的盐城市及与其接壤的淮安市地区。该地区农产值缓慢下降,劳动力缓慢增加,人口基数大,农村发展落后,加快农村劳动力转移和提供就业岗位成为协调农村人口和农村经济的重要途径。4)Ⅳ区,主要位于徐州市、宿迁市及连云港市,农业产值增加迅速,农业劳动力不断增加。应当提高农业劳动力转移速度,引进先进农业生产技术,稳步提高农产值与农业劳动力分配比例。

图4 耦合类型分区Fig.4 Coupling types

表1 1990-2010年江苏省劳产变化耦合类型区特征Table 1 Basic characteristics of coupling type area on labor-economy change in Jiangsu Province during 1990-2010

3 结论

(1)江苏省农业经济与劳动力数量耦合具有不协调性。1990-2010年江苏省县域农业产值呈上升趋势,而劳动力总量呈先下降、后缓慢上升的态势。其中,1990-2000年,农业产值总量增加72.9%,劳动力减少25.8%;2000-2010年农产值总量增加68.4%,劳动力增加9.8%。秦岭淮河一线是划分江苏省农业经济产值和农业劳动力时空格局的重要界限。界限以北大部分地区农业产值增加,而农业劳动力转移滞后,农业劳动力持续增长;其南部区域农业产值下降或缓慢上升,农业劳动力加速减少,属于增长型耦合区中的Ⅰ类型区。

(2)耦合类型区的划分揭示出江苏省农业劳动力和农业经济存在明显南北分异的空间格局。通过选取农产值变化率、农业劳动力变化率等5项指标,运用自组织特征映射聚类分析法,把江苏省各县域划分为4大劳产变化耦合类型区。其中,Ⅰ类型区特征为劳动力减少速度快于农产值;Ⅱ类型区特征为农产值增加,劳动力减少;Ⅲ 类型区特征为劳动力增加,农产值减少;Ⅳ类型区特征为劳动力增加速度慢于农产值。

(3)江苏省农业经济和农业劳动力耦合格局极化现象显著。1990-2000年及2000-2010年两个时段内,分别有28个和35个县域出现农产值增加、农业劳动力减少的趋势。按照95%的县市数据计算得到劳产弹性系数(LEEC)在两个时段内的中位数分别为-0.158和-0.106,通过检验得出:2000-2010年与1990-2000年相比,县域农业产值增加过程中劳动力非农转移的效率明显上升,其中以苏南地区最为显著。

产业转型进程中,农业相关要素的格局刻画、影响因素及响应研究仍是农业地理研究的热点。由于农业劳动力流动性较强,相关统计数据可能具有一定的误差。在获取足够的经济和劳动力数据后,农业产值与农业劳动力之间的耦合关系对农村协调可持续发展的效果有待深入研究。同时,探讨不同地区最佳的劳产弹性系数和最大人均农产值,也是协调地区发展亟须解决的重要科学问题。

[1] 刘彦随,吴传钧.中国水土资源态势与可持续食物安全[J].自然资源学报,2002,17(3):270-275.

[2] HARRIS J,TODARO M.Migration,unemployment,and devel-opment:A two sector analysis[J].American Economy Review,1970(40):126-142.

[3] LEWIS W A.Economy development with unlimited supplies of labour[J].The Manchester School of Economic and Social Studies,1954(22):139-191.

[4] JORGENSEN D W.Surplus agricultural labor and the development of a dual economy[J].Oxford Economy Papers,1967(19):288-312.

[5] 赵春雨,苏勤,李飞,等.农村劳动力转移就业空间决策过程研究[J].地理科学,2013(2):39-45.

[6] 赵春雨,苏勤,徐波.农村劳动力就业空间行为研究——以江苏、山东、安徽三个样本村为例[J].人文地理,2011,122(6):108-113.

[7] 杨宇,张小雷,雷军,等.新疆墨玉县农村劳动力转移调查及动力机制研究[J].人文地理,2010,112(2):135-139.

[8] 彭荣胜.基于农村劳动力转移的城市化进程实证——以河南省为例[J].经济地理,2007,27(1):123-126.

[9] 陈良.论淮安市农业经济可持续发展的临界值[J].经济地理,2003(2):101-105.

[10] 汪涛,张小林.发达地区农业空间经济转换机制与调控——以苏南为例[J].经济地理,1998(2):99-103.

[11] 吴菊,郑林,陈建军.鄱阳湖区土地利用演化与对农业经济的影响[J].经济地理,2008(2):36-40.

[12] 宋阳,严平,刘连友,等.退耕还林对延安地区农业经济的影响[J].经济地理,2006(5):112-116.

[13] 卢为民,刘君德,金庆明,等.关于县域农业和农村经济差异的对策探讨[J].地理学与国土研究,2000(2):100-105.

[14] 刘金锤,薛允达,赵永江.县域农业循环经济发展对策研究——以荥阳市为例[J].地域研究与开发,2005(3):55-59.

[15] 王亚龙,白永平,张艳萍.甘肃省县域农业经济空间差异分析[J].云南环境地理研究,2009(5):18-22.

[16] 刘彦随.中国东部沿海地区乡村转型发展与新农村建设[J].地理学报,2007,62(6):563-570.

[17] 刘彦随,李裕瑞.中国县域耕地与农业劳动力变化的时空耦合关系[J].地理学报,2010,65(12):1603-1610.