内蒙古干草原草地浅层地温变化趋势

王 磊 刘滨辉 刘 洋

(东北林业大学,哈尔滨,150040)

内蒙古干草原草地浅层地温变化趋势

王 磊 刘滨辉 刘 洋

(东北林业大学,哈尔滨,150040)

内蒙古干草原地带是森林和沙漠的过渡带,属于生态脆弱带。地温的变化对于植物的生长具有重要的影响。相对于我国其它地区内蒙古草原地带地温的研究还处于初级阶段,选取内蒙古干草原地带3个国家基准气象站1965—2000年5—9月份(0、5、10、15、20、40、80 cm)浅层地温数据,分析该地区地温的变化特点。结果表明:内蒙古干草原地带5—9月份生长季0~40 cm层地温在7月份最高,80 cm层则是8月份最高。通过对0~80 cm浅层地温年际变化研究,内蒙古干草原地带在过去35 a生长季各层地温变化总体呈上升趋势,各层升温幅度分别为0.032、0.035、0.035、0.039、0.036、0.023、0.035 ℃/a。地温在整个观测期,按照年际变化规律大致分为平稳期和显著升温期两个阶段,所有层地温都在20世纪90年代中期开始显著上升。通过对降水、气温与地温的关系分析,显示地温的变化与二者密切相关,是影响土壤热量交换的重要气候因子。

地温;气温;降水量;气候变化;干草原草地;内蒙古

近年来,全球气候呈现以变暖为主要特征的显著变化,根据IPCC第四次评估报告,全球平均温度在过去100 a上升了0.74 ℃,最近50 a温度上升速率几乎是过去100 a的2倍[1],此间,几乎所有地区都经历了升温过程。因此,研究影响气候变暖下的各个气候因子变化规律尤为重要。土壤温度是影响气候变化的重要因子之一,它主要通过下垫面反射率、土壤湿度及土壤热储量三个方面来影响气候的变化[2]。大部分学者对全球气候变化分析,大多数集在对气温和降水变化规律的研究,对地温研究的比较少。在全球气温显著上升的过程中,地温也发生着明显的变化。陆晓波等[3]通过对中国过去50 a 80 cm层月平均地温的研究结果表明:中国地温总体为南方变冷,北方变暖,东北以及内蒙古部分地区在20世纪90年代末期显著升温。目前对地温的研究还处于初级阶段,且多集中于热带、亚热带无季节性冻层或季节性冻层不明显的裸露地表条件下,或者多集中于青藏高原高海拔和大兴安岭高纬度多年冻土区,对于温带干草原脆弱地带的研究很少。

土壤温度和土壤水分是植物生长的重要环境条件,春季温暖的土壤可以促进种子的萌发,寒冷的土壤则会对植物产生不利的影响。但是,土壤温度升高也会对农业产生不利影响,冬季地温上升有利于昆虫的生存,而且会减少冬季积雪覆盖和加速春季融雪[4]。内蒙古是中国最主要的牧场之一,它也是欧亚大草原的主要组成部分,内蒙古大部分地区海拔高度在1 000 m以上,除东北部的大兴安岭地区属半湿润气候外,其余地区都属于干旱和半干旱气候区,干旱少雨、无霜期短[5]。内蒙古近50 a的气温总体呈上升趋势,降水变化趋势不明显[6],但地温方面的相关研究还很少。在半干旱气候条件下,以旱生的多年生草本植物占优势的草原植被称干草原,又称典型草原。本研究地区属于干草原地区,这一地区属于生态脆弱区,气候变化和土地利用不当,容易使这一地区由干旱草原退化成荒漠草原。因此,研究这一地区近几十年在全球气候变暖条件下的地温变化规律比较重要。本文选取位于内蒙古干草原地区的呼和浩特、锡林浩特、东胜三个站点1965—2000年的地温、气温、降水资料,分析地温的变化特点,以揭示其对气候变化的响应。

1 数据与方法

本文数据来源于内蒙古自治区呼和浩特、锡林浩特、东胜3个国家基本气象观测站1965—2000年5—9月生长季每日0、5、10、15、20、40、80 cm各层平均地温和平均气温以及降水资料。0、5、10、15、20、40、80 cm土壤温度属于浅层地温,其中0 cm土壤温度反映土壤和空气交界处热量条件,5~80 cm是植物根系主要分布范围,其热量条件对于植物根系生长和植物根系对于水分和营养物质的吸收具有较大的影响。

3个观测站的空气温度和地温每日观测数据,对于连续缺失在7 d以内的情况,用简单的线性插值进行插补;对于连续缺失超过7天的情况,我们使用逐步回归方法进行插补,对于连续缺失30 d以上的数据我们将其删除[7]。为了使数据保持一致性,统一使用1965—2000年的数据。

计算3个站点35 a地温的年际平均值和5、6、7、8、9月份的月均值以及距平值,运用九点二次平滑过滤分析随时间变化规律,然后用回归分析和相关分析方法,分析各个气候因子变化趋势以及地温的变化与其它气候因子的关系。

2 结果与分析

2.1 地温月变化特征

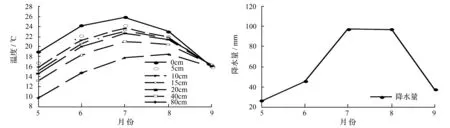

各层月平均地温与月总降水量(见图1)。随着土层深度的加深,地温变化逐渐平缓,0~40 cm地温5月份到7月份为上升趋势,7月份到9月份为下降趋势,且所有层地温,9月份几乎接近相等。0~40 cm各层均是7月份最高,依次为25.86、24.25、23.68、23.14、22.62、21.01 ℃,而80 cm层则是8月份最高,为18.42 ℃。说明不同层次间土壤温度的热量交换具有一定的滞后性,且随着土层深度加深,地温逐渐降低,土壤热量传递过程具有一定的损耗。月降水量曲线显示(见图1),5—7月份降水量呈显著上升趋势,7、8月份达到最大值,9月份显著下降。而地温除7—8月份略微下降外,其他月份则地温与降水变化趋势相一致。由于7、8月份降水量最多,土壤水分增加,蒸发消耗大,抑制土壤温度升高。Zhang T等[8]也指出夏季降水增多是导致夏季地温降低的主要原因。

图1 各层地温的月平均温度与降水量变化特征

2.2 不同层次的地温与气温、降水的相关性

不同层次地温与气温、降水之间的相关性分析(见表1)。结果表明:相邻层次地温之间相关性均通过99%的显著性检验,0~15 cm层地温和下层地温相关性最强,20~80 cm层地温则是与上一层地温的相关性最强,所有层地温之间的相关性随着土层深度的加深,相关性逐渐减小,主要是深层地温受年际地温变化的影响较大。夏季地温主要受气温和土壤含水量的控制,地温与气温呈显著正相关,0~80 cm层地温与气温的相关性均通过99%的显著性检验,15 cm层地温与气温的相关性最强,这是由于0~5 cm浅层地温还同时受太阳辐射与降水以及其他因子的影响。地温与降水呈显著负相关,随着土层深度的加深,相关性逐渐减弱,0~15 cm层地温与降水的相关性均通过99%的显著性检验,0 cm地表温度与降水的相关性最强,说明降水对浅层地温影响较大。气温与降水也呈负相关,夏季降水是气温与地温降低的重要影响因素。

2.3 地温年际变化趋势

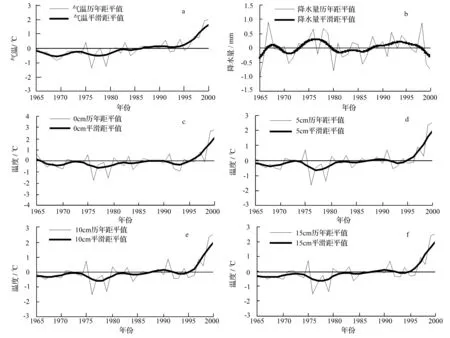

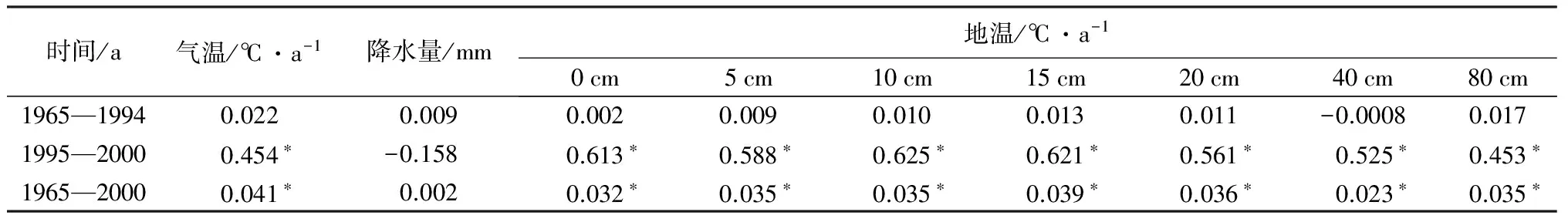

气温、降水量和0~80 cm层地温距平值变化曲线(见图2、表2)。从图表中可以看出,所有层地温总体呈上升趋势。0~80 cm各层地温升温幅度依次为0.032、0.035、0.035、0.039、0.036、0.023、0.035 ℃/a。每层地温变化趋势大体可以分为平稳期和显著升温期,1965—1994年为平稳期,而且在20世纪70年代中期到80年代初期出现了较大幅度的波动;1995—2000年为显著升温期,地温在这期间显著上升。图2(a)为气温在过去35 a的变化曲线,总体呈上升趋势,气温升温幅度为0.041 ℃/a。气温变化也大致分为两个阶段,1965—1985年总体低于平均值,1985—2000年气温总体高于平均值,1985—1995年略有上升,1995年后快速上升。地温与气温的年际变化趋势存在着差异性,气温升温幅度大于地温,二者快速升温期相同,但气温在1985年开始总体高于平均值,地温开始升温时间落后于气温。图2(b)为降水在过去35年的变化曲线,降水量总体变化不明显。降水总量年际变化大致分为两个阶段,1965—1994年降水量总体高于平均值;1995—2000年降水量年际变化呈下降趋势,虽然下降趋势不显著,但与地温从1995年开始显著增温一致。

表1 不同层次土壤温度与气温、降水相关分析

注:** 表示显著水平为0.01,*表示显著水平为0.05。

图2 气温、降水量、0~80 cm各层地温距平值

时间/a气温/℃·a-1降水量/mm地温/℃·a-10cm5cm10cm15cm20cm40cm80cm1965—19940.0220.0090.0020.0090.0100.0130.011-0.00080.0171995—20000.454∗-0.1580.613∗0.588∗0.625∗0.621∗0.561∗0.525∗0.453∗1965—20000.041∗0.0020.032∗0.035∗0.035∗0.039∗0.036∗0.023∗0.035∗

注:*显著水平为0.05。

3 结论

内蒙古草原地带生长季不同层地温月变化为0~40 cm为7月份地温最高,80 cm地温则是8月份最高,说明土壤温度的热量交换具有一定的滞后性,且随着土层深度加深地温逐渐降低,土壤热量传递过程具有一定的损耗。

各层地温与降水量关系分析研究结果显示地温与降水呈负相关,0 cm地温与降水相关性最强。

内蒙古干草原地带0~80 cm土层地温在过去35年总体呈上升趋势,升温幅度依次为0.032、0.035、0.035、0.39、0.36、0.023、0.035 ℃/a;地温变化大体可以分为平稳期和显著升温期,在1995年之前相对较平缓,1995开始显著升温。

本文仅研究了内蒙古干草原地带三个站点生长季的地温变化特点,对于其他月份和更广泛的区域我们还需要做进一步的研究分析,为我国气候变化研究提供更重要的理论依据。

[1] IPCC. Climate change 2007: Synthesis report[R]. Oslo: Intergovernmental Panel on Climate Change,2007.

[2] 杜军,李春,廖健,等.近45年拉萨浅层地温对气候变化的响应[J].气象,2007,33(10):61-67.

[3] 陆晓波,徐海明,孙丞虎,等.中国近50 a地温的变化特征[J].南京气象学院学报,2006,29(5):706-712.

[4] Hu Q, Feng S. A dalily soil temperature dataset and soil temperature cilmatology of the contiguous united states[J]. Journal of applied meteorology,2003,42(8):1139-1156.

[5] 陈素华,宫春宁.内蒙古草原气候特点与草原生态类型区域划分[J].气象科技,2005,33(4):340-344.

[6] 丁晓华,陈廷芝.内蒙古地区近50年气温降水变化特征[J].内蒙古气象,2008(2):17-19.

[7] Liu B H, Xu M, Henderson M, et al. Taking china temperature daily range warming trends and regional variations[J]. Journal of Climate,2004,17:4453-4462.

[8] Zhang T, Barry R G, Gilichinsky D, et al. An amplified signal of climatic change in soil temperatures during the last century at Irkutsk, Russia[J]. Climatic Change,2001,49(1/2):41-76.

Shallow Soil Temperature at the Inner Mongolia Steppe Grassland Region

/Wang Lei, Liu Binhui, Liu Yang

(Northeast Forestry University, Harbin 150040, P. R. China)//Journal of Northeast Forestry University.-2014,42(11).-111~114

By choosing three national weather stations soil temperature data at the depth of 0, 5, 10, 15, 20, 40, 80 cm in May-September of 1965-2000, we studied the change character of soil temperature in Inner Mongolia steppe grassland region. Soil temperature at 0-40 cm is highest in July, and soil temperature at 80 cm is highest in August. Soil temperature over the past 35 years during the growing season reveals a increasing trend, with the rates of 0.032 ℃/a at 0 cm, 0.035 ℃/a at 5 cm, 0.039 ℃/a at 10 cm, 0.035 ℃/a at 15 cm, 0.036 ℃/a at 20 cm, 0.023 ℃/a at 40 cm, 0.035 ℃/a at 80 cm, respectively. The temporal change can be divided into two stages: stable period and significant warming period, and soil temperature for all layers began to rise sharply since the mid 1990s. Soil temperature change is closely related with precipitation and air temperature, and these two indicators are important climate factors that influence soil heat exchange.

Soil temperature; Air temperature; Precipitation; Climate change; Steppe grassland; Inner Mongolia

王磊,女,1990年7月9日,东北林业大学林学院,硕士研究生。

刘滨辉,东北林业大学林学院,副教授。E-mail:lbinhui@yahoo.com。

2014年6月24日。

S718.51+2

责任编辑:王广建。