基于新型城镇化视角的大城市市辖区城镇化优化策略研究*——以绍兴市上虞区为例

江 勇 杨晓光 胡庆钢 赵佩佩

国内学者从国家[1]、省域[2]、大都市[3]、中小城市[4]等不同层面对不同规模等级的城镇化特征进行了探讨;对发达地区[5]及欠发达地区[6]等不同发展阶段的城镇化模式进行了研究;对大城市周边城镇[7]、省际边缘区城镇[8]等不同区位城市城镇化特征进行了梳理;探讨了政策[9]、制度[10]、经济和产业发展[11]等各要素与城镇化的关系;研究了城镇化质量和城镇规模的关系[12];提出了城市化质量提升的相应策略[13]。大城市市辖区城镇化发展的相关研究较少,而大城市市辖区作为城镇化快速发展区域,市辖区在城镇化中存在的问题可能是其他地区城镇化发展中会碰到的问题,问题的解决方法对于其他地区有重要参照意义。另外,大城市市辖区是城镇化发展的重点地区,市辖区不仅需要提升自身的城镇化发展质量,更需要通过自身发展推动市域整体城镇化的发展,市辖区城镇化发展对于推动市域整体城镇化的可持续发展有重要意义。因此,大城市市辖区城镇化的研究对于促进非城市中心区及市域整体城镇化的发展都有重要价值,有必要对大城市市辖区城镇化发展进行深入细致的研究。本文以绍兴市上虞区为例,归纳上虞区的城市化发展特征,揭示其在城镇化过程中存在的主要问题,基于新型城镇化视角提出相应的优化策略,最后指出案例的借鉴价值,为大城市中心城市的城镇化及相关地区城镇化发展研究提供参考。

1 主要城镇化特征

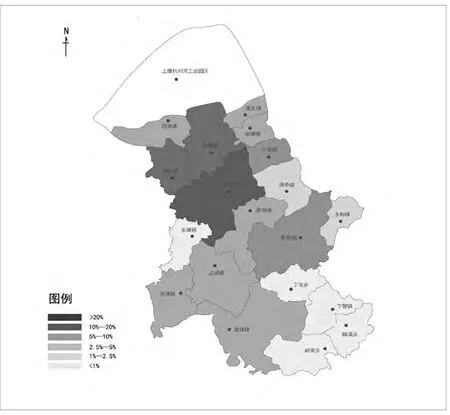

2013年10月23日,国务院批复同意浙江省调整绍兴市部分行政区划,上虞撤市设区,管辖原属上虞市的行政区域,绍兴市区由原来的越城区扩大到越城、柯桥、上虞,绍兴市区面积由362km2扩大到2 942km2,人口由65.3万增加到216.1万。上虞位于杭州湾南岸,绍兴市区东侧,总面积1 403km2,海岸线长45公里,下辖18个乡镇、3个街道办事处,2013年末全区总户数29.41万户,户籍总人口77.64万。从绍兴市域和上虞区层面对上虞城镇化主要特征、存在的问题进行研究,揭示大城市市辖区城镇化特征(图1)。

图1 上虞在市域区位

1.1 绍兴市域层面

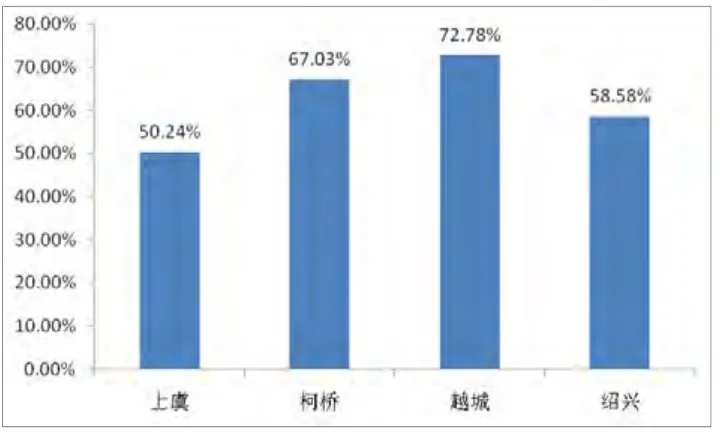

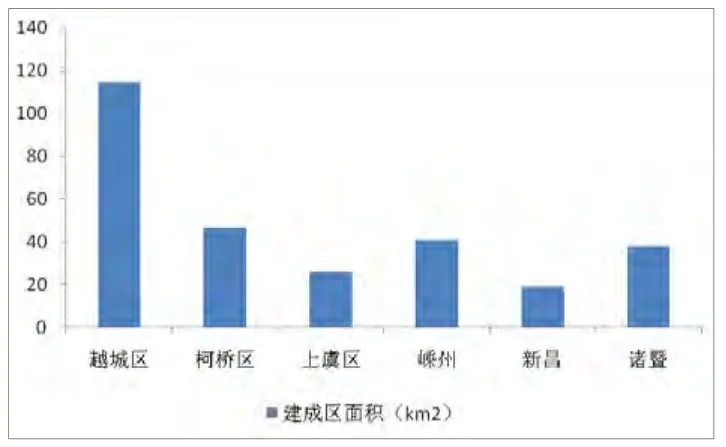

(1)城镇化发展在市区层面相对滞后

从人口城镇化率看,根据六普数据计算,上虞城镇化率为50.24%,低于绍兴市城镇化率(58.58%),远远低于柯桥(67.03%)和越城(72.78%);从建成区面积看,上虞建成区面积(26km2)小于柯桥(47km2)、远低于越城区(114.71km2),城镇化发展落后于其他市辖区(图2,图3)。

图2 绍兴市区城镇化率

图3 绍兴市域建成区面积

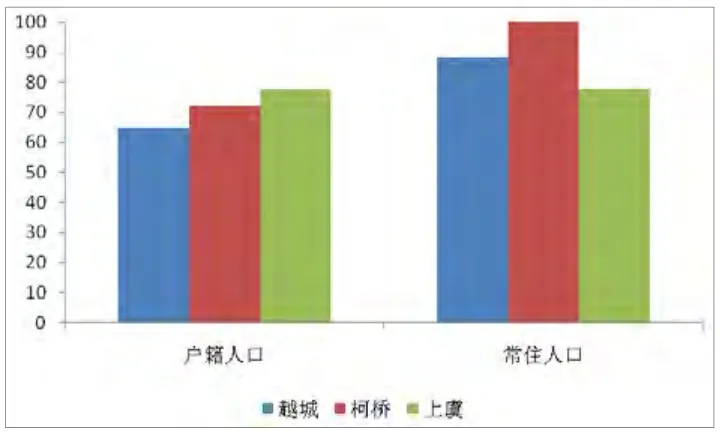

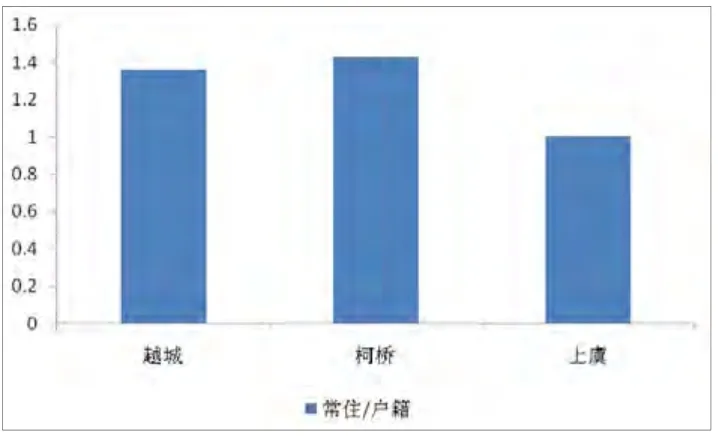

(2)常住与户籍人口比值市区中最低

上虞户籍人口在市区中最高(77.64万人),高于柯桥(72.2万人)、越城(65.04万人);而常住人口上虞在市区中最低(77.94万人),低于越城(88.38万人)、柯桥(103.08万人),越城、柯桥大量流入人口远多于流出人口,表现出常住人口远多于户籍人口的特征,上虞流入与流出人口大致相当,户籍与常住人口相差不大(图4,图5)。

图4 绍兴市区户籍人口与常住人口

图5 绍兴市区常住与户籍人口比值

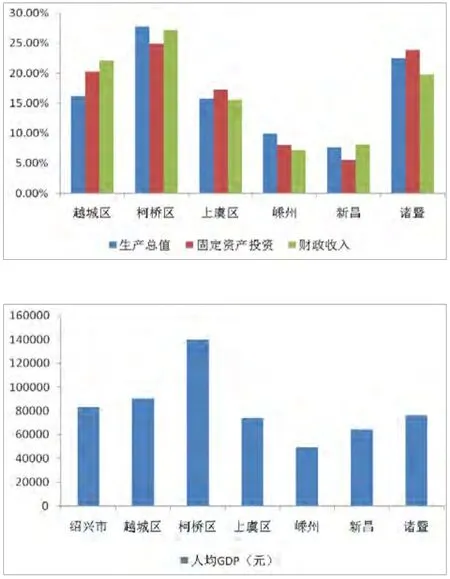

(3)主要经济指标市区落后高于一般县市

从国民生产总值、固定资产投资、财政收入占市域比重看,上虞在市区中低于柯桥、越城,在市域中高于嵊州、新昌,低于诸暨,市域居中等水平;从人均GDP看,上虞(74 227元)市区中低于越城(90 513元)、柯桥(139 686元),市域中高于嵊州(49 547元)、新昌(64 541元),与诸暨相当(76 616元),主要经济指标在市区中落后在市域名中处在中等水平(图6)。

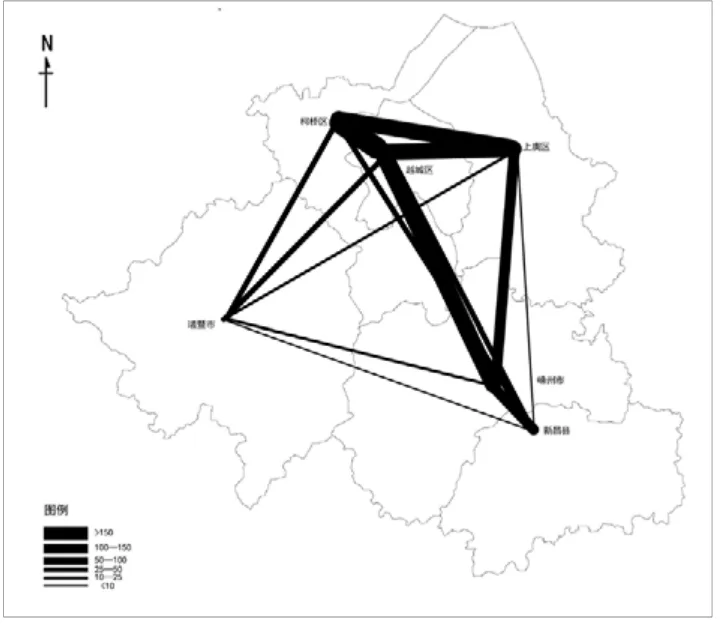

(4)与市区及邻近县市形成密切联系

从上虞与其他县市空间联系看,上虞与柯桥、越城联系紧密,每天往返班次在100次以上,市区内部形成了密切的空间联系;上虞与邻近县市嵊州联系也较紧密,每天往返班次63次,与较远的县市联系较弱,与新昌、诸暨联系在25次以下。综上所述,上虞与市区及邻近县市形成密切联系(图7)。

1.2 上虞市辖区层面

(1)多元化动力机制,“自上而下”与“自下而上”结合

按照六普数据的统计口径计算,上虞城镇化率(50.24%)高于全国城镇化率(49.68%),上虞城镇化发展表现出“自上而下”推动与“自下而上”促进的结合模式特征,上虞政府通过资金投入、产业和项目布局、基础设施的规划导向、行政区划调整等方式“自上而下”推动城镇化发展;上虞规模以上企业中民营和外来资本数占比(88.89%)、生产总值(65.89%)、利税总额(64.89%)和利润总额占比(64.57%)比例高,民营经济和外来资本混合驱动推动了城镇化“自下而上”的快速发展,上虞“自上而下”与“自下而上”结合推动城镇化快速发展,上虞净建设用地2013年(29.4km2)比2000年(13.4km2)增加了1倍多。

(2)城镇规模快速拓展,土地城镇化快于人口城镇化

上虞通过建设用地的规模扩张促进城镇化的快速发展,在各类用地中工业用地增长最快(年增长43.8hm2),比例最高(26.72%),工业主导特征显著,居住用地增长规模也较大(年增长约40hm2),住房货币化改革之后住房成为城镇化规模扩展的重要载体,道路、市政公用设施增长较快,比例较高(道路广场用地比例15.53%),反映了城市处在拓展框架的阶段;2000—2011年,上虞常住人口年增长率为2.2%,城市净建设用地规模年增长率为7.4%,计算得出的城市扩展弹性系数为3.32,土地城镇化速度快于人口城镇化速度,上虞存在城市扩展速度与人口增长速度不协调的现象,城市人口并未呈现与用地扩展相匹配的同步增长(表1)。

表1 上虞扩展弹性系数

图6 绍兴市域各县市主要经济指标

图7 绍兴市域各县市空间联系

图8 上虞流动人口格局

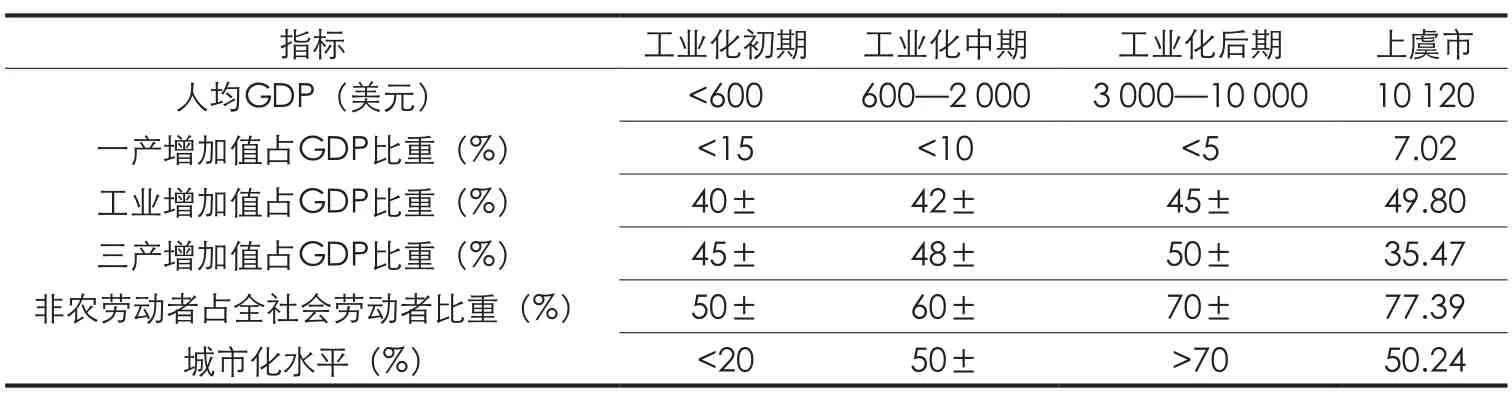

(3)工业主导特征显著,总体处在工业化中后期阶段

2013年上虞第二产业在GDP中比重为55.1%,对GDP增长的贡献率达到64.5%,工业增加值占GDP比重达48.39%,工业生产性投资占固定资产投资比重达到59.24%,第二产业尤其是工业对经济发展的贡献大,工业主导特征显著;从各项指标看,2013年上虞人均GDP(12 955美元),非农劳动者占全社会劳动者比重(77.39%),工业增加值占GDP比重(48.39%)达到了工业化后期的标准,而部分指标却处在工业化中期(一产增加值占GDP比重6.7%,城镇化水平50.24%)甚至初期(三产增加值占GDP比重38.41%)阶段,总体处在工业化中后期阶段(表2)。

表2 上虞经济发展阶段

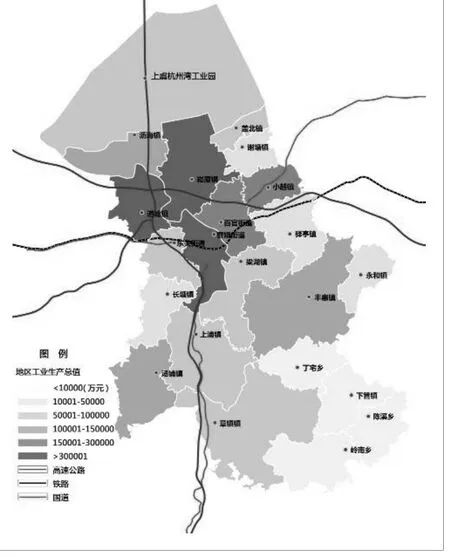

(4)多样化的产业空间,产业集群推动经济快速发展

上虞各乡镇形成了块状经济模式,如纺织业形成了以丰惠镇为中心的手套袜业生产基地,以沥海镇为中心的包装生产基地、以汤浦镇为中心的童装加工基地和以百官街道、曹娥街道为中心的纺织生产基地,块状经济特色显著;杭州湾上虞工业园区、上虞经济技术开发区是上虞重要的产业发展平台,两大园区工业性生产投资(65%以上)、固定资产投资(40%以上)、工业产值(70%以上)等指标在上虞经济总量中比重高,园区经济特色显著,企业数量3.9%的规模以上企业创造了70%以上的工业总产值,形成了机械装备、医药化工、轻工纺织、照明电器、光伏及绿色能源主导产业集群,产业集群总产值、主营业务收入、利润、利税方面在规模以上企业比重都在70%以上,有利地推动了经济快速发展。

(5)流动人口中心集聚,存在不同程度异地城镇化现象

根据六普数据计算,上虞区中心流动人口

114 590人,流动人口占市域流动人口的比例达到43.47%,是上虞外来人口的主要集聚中心;除区中心外,各乡镇都有一定比例的流动人口,存在一定程度异地城镇化现象,北部杭州湾上虞工业园区、上虞中心城市以及崧厦镇是工业经济最发达的区域,也是外来人口最主要的集聚中心,北部其他乡镇经济也较发达,且乡镇经济的发展多为劳动密集型产业,需要大量的劳动力,呈现北部强集聚区域;市域南部除丰惠和汤浦镇经济较发达外,其他乡镇都属于经济欠发达区域,工业产值总体不高,对外来劳动力的需求相对较弱,除丰惠和汤浦镇外其他乡镇外来人口相对较少(小于4 000),其中岭南乡、陈溪乡、下管镇及丁宅乡外来人口在1 000以下,形成南部弱集聚区域,流动人口总体呈现“北强南弱”格局(图8)。

(6)形成北部城镇区域,表现出“北强南弱”空间格局

根据六普数据计算,区中心城镇化率最高(86.76%),各镇单元中,汤浦镇(71.99%)、小越镇(52.15%)、盖北镇(61.40%)最高(50%以上),下管镇、丰惠镇、谢堂镇、崧厦镇、沥海镇其次(30%—50%),其他镇在30%以下,上虞北部各镇除道墟镇外,各乡镇城镇化率都在30%以上,形成以上虞区中心为核心的北部城镇化区域,除谢塘镇、盖北镇外,其他乡镇生产总值在经济总值的比重都在4%以上,发达的经济推动了城镇化的快速发展;南部各乡镇中,南部乡镇中除个别乡镇(下管镇、丰惠镇、汤浦镇)城镇化率高于30%外,其他乡镇都在30%以下,形成南部弱集聚区域,除丰惠镇、汤浦镇外,其他乡镇在在经济总值的比重都在4%以下,城镇化发展缺乏经济支撑,城镇化空间格局表现出“北强南弱”空间格局(图9,图10)。

图9 上虞城镇化率格局

图10 上虞生产总值格局

2 存在问题

上虞城镇化发展过程中存在以下问题:

(1)发展落后其他市辖区,市区融合存在困难

从绍兴市区的各类指标比较看,上虞在市区中发展相对较慢,城镇化率偏低,各项指标普遍落后;在绍兴市区融合层面,上虞与越城、柯桥仍处在松散联系状态,在产业布局、重大设施建设、一体化交通建设、新城建设方面仍各自为政,市区融合难重重,在理顺行政框架的基础上,如何加快三区融合,打造一体化都市核心,是加速上虞发展的重要支撑,也是绍兴提升区域竞争力的重要载体。

(2)城镇化外延扩张发展,发展质量需提升

上虞城镇化中土地城镇化速度快于人口城镇化,表现出依靠土地规模扩张的外延式发展模式,经济发展方面很大程度上依靠投资和出口驱动,消费在经济发展中贡献有限,产业多集中在低附加值的制造环节,生产低加工度、低技术含量产品,通过低价格竞争策略赢取市场,缺乏核心竞争力,城市发展方面存在重道路、广场等基础设施建设,轻公共服务设施建设的现象(2011年公共设施在用地中比重比2005年下降3.16%),民生设施的重视不足,现有资源不足以支撑现有高投入、高消耗的粗放式发展模式,上虞城镇化需要改变现有城镇化发展模式,提升城镇化发展质量。

(3)区中心辐射作用不强,增长极仍未形成

上虞区中心是经济和人口的集聚中心,但集聚效应不显著,区中心(三街道)人口占全区的34.27%,生产总值占全市生产总值比例为33.94%,主导地位不强,各经济强镇和人口大镇在区域发展中占重要地位,道墟镇、崧厦镇、丰惠镇、小越镇四镇经济总量占区生产总值35.88%,人口占全区人口的29.56%,呈现出强镇的“诸侯争雄”格局,增长极未能形成。这与上虞民营经济发达,且经济发展采取乡村工业化模式有密切关系。在经济发展中对经济强镇实施政策上的扶持与倾斜,形成经济发展的“诸侯争雄”格局,导致经济增长缺乏强有力的增长引擎。

(4)布局和结构不够合理,产业转型升级缓慢

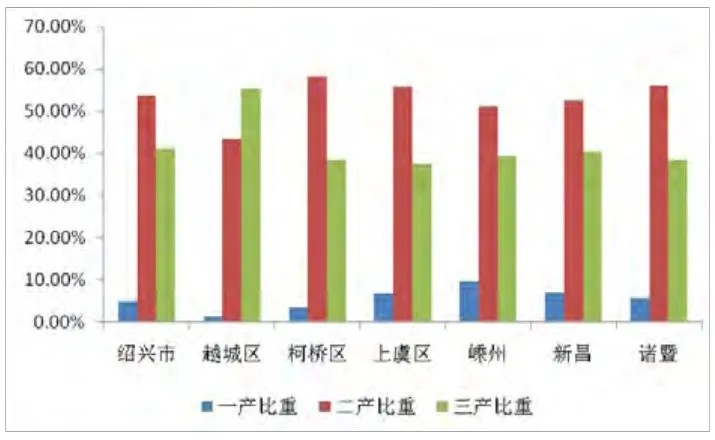

从产业布局看,上虞块状经济模式特征显著,有大量的产业布局在各乡镇,块状经济的发展特征在城镇化初期为其提供了重要发展动力,但小而散的产业布局模式固有的土地利用效率低下、产出效益不高的特点制约了产业竞争力的提升,有必要对现有产业进行整合,优化产业的空间布局;从产业构成看,上虞一产、二产产值比重高于其他市辖区,三产比重低于其他市辖区,一产发展中上虞现代农业发展滞后,现代农业示范基地尚处于起步阶段;二产发展中上虞主导产业仍主要处于低附加值的制造环节,产业层次总体不高;三产发展中上虞的信息通讯、交通运输、现代物流、科技、教育、中介咨询等现代服务业的发展水平仍停留在初级阶段,产业结构需要进一步优化(图11)。

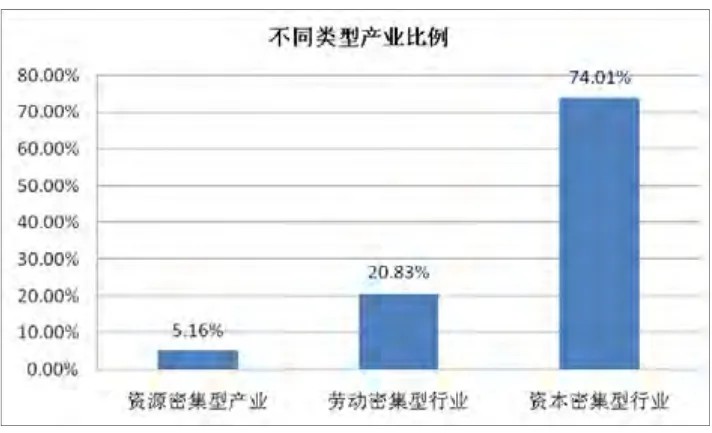

(5)就业滞后于经济增长,就业容纳能力有限

2003年以来,就业增长率(0.98%)远远低于城镇化发展速度(5.44%),城镇化发展对就业的拉动效应不强,这与上虞的经济结构密切相关,第二产业是上虞经济发展的重要支撑,上虞全社会新增就业人员绝大多数来自第二产业(约占70%以上),上虞主导产业化工、医药、塑料、冶金、通用设备制造、电气机械等产业主要为资本密集型工业,二产中以资本密集型行业为主导(占规模以上工业比例74.01%),劳动密集型产业比例不高(20.83%),上虞经济发展已经从简单的靠劳动力投入扩张型向劳动效率提高型转变,资本密集型行业对就业吸纳能力较弱,就业总体增长较慢(图12,图13)。

(6)流动人口市民化困难,制约城镇化发展

图11 绍兴三次产业比例

图12 上虞三次产业从业人员数

图13 上虞规模以上工业企业类型

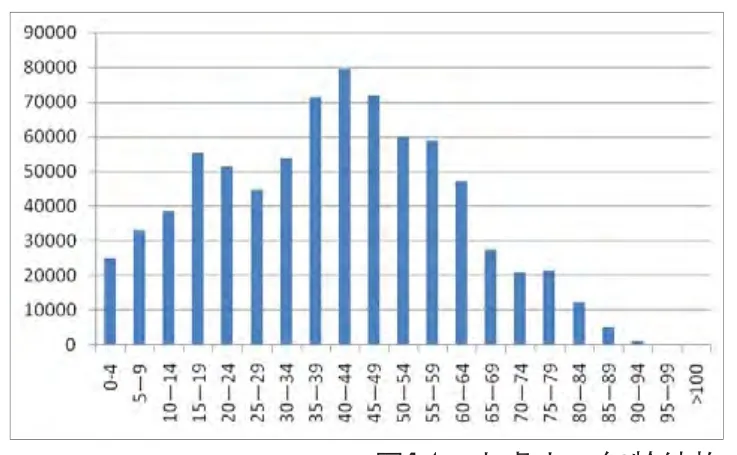

图14 上虞人口年龄结构

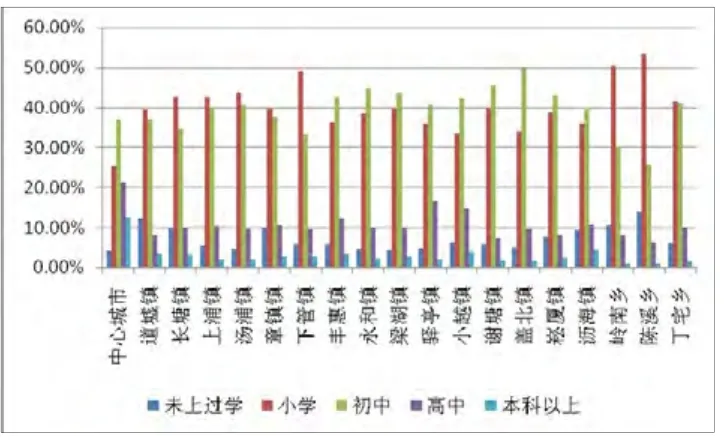

图15 上虞市域人口受教育情况

上虞流动人口在基本的公共服务等方面难以享受到完全的市民化待遇,流动人口在子女就学、医疗服务、就业创业、住房保障等方面存在困难,流动人口市民化困难,而上虞人口城镇化的发展与经济转型升级都需要大量高素质人口的引进,上虞人口老龄化、学历的低层次会加剧这一进程。根据六普数据计算,上虞60岁以上人口占总人口的比例17.45%,且老龄化的态势将进一步加剧,上虞大学本科以上学历人口仅为6.04%,且只有上虞中心城市大专以上学历比例超过10%(12.46%),其他都在5%以下,如何有效引进必要数量和质量的劳动人口成为上虞产业升级、城镇化质量提升的重要支撑(图14,图15)。

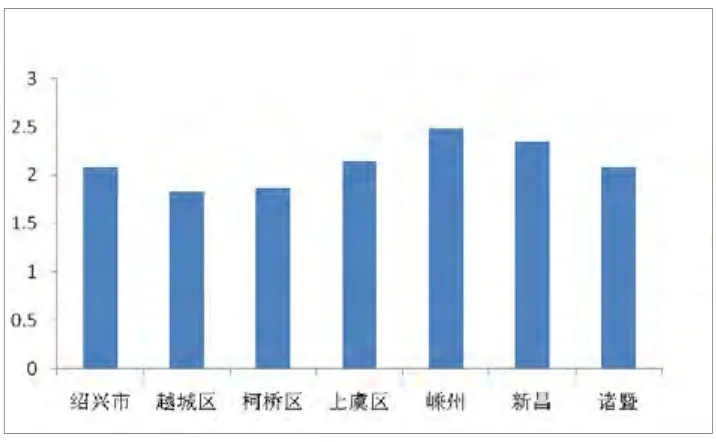

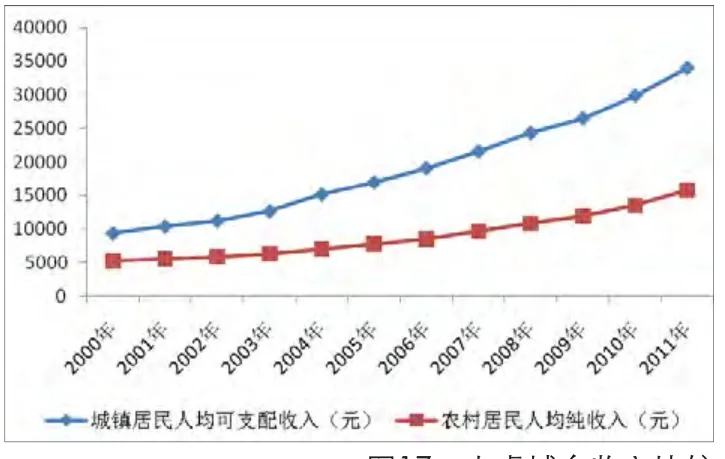

(7)城乡一体化步伐缓慢,“重城轻乡”现象突出

从城乡收入差距看,上虞城乡收入差距(2.148)高于市辖区越城(1.834)、柯桥(1.870),高于绍兴市(2.085),2000年以来城镇居民收入增加幅度快于农村居民,城乡收入比从2000年的1.79到2012年的2.148,城乡收入差距有扩大态势;上虞中心城市规模不断拓展,城市化水平逐步提升,而上虞东南部城市化发展水平不高,落后的城市化发展水平制约了市域城市化发展水平和发展质量的进一步提升;另外,2000年以来,城乡收入差距有扩大趋势,城乡收入比从2000年的1.79到2011年的2.15,有限的投资集中在中心城市,广大的乡村发展相对滞后,乡村人居环境与城市人居环境方面存在较大差距,乡村基础和公共服务设施亟需提升, 城乡一体化发展步伐缓慢(图16,图17)。

图16 绍兴市域城乡收入差距比较

图17 上虞城乡收入比较

3 优化策略

从国家层面看,2013年12月召开了国家新型城镇化工作会议,提出了推进城镇化的主要任务,指出了提升城镇化质量的要求,出台了《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》,明确了未来城镇化的发展路径、主要目标和战略任务,为新型城镇化的发展指出了方向;从浙江省层面看,1998年浙江率先提出城镇化发展战略,2006年8月,率先实施资源节约、环境友好、经济高效、社会和谐、大中小城市和小城市协调发展、城乡互促共进的新型城镇化发展战略。2011年省政府出台《浙江省新型城市化发展“十二五”规划》,为浙江省新型城镇化发展提供指引,新型城镇化不仅是速度提升,更是质量提升的城镇化,结合国家和浙江省对新型城镇化发展的要求,以新型城镇化视角优化上虞区城镇化的发展,从优化上虞城镇化发展模式,促进空间合理布局、夯实城镇化产业基础、完善城镇化体制机制、推动城乡一体化发展、以人为核心推动城镇化发展等方面提升上虞城镇化质量,推动上虞城镇化可持续发展,包括以下几个方面:

(1)积极融入市区发展,打造现代化都市中心

上虞融入绍兴市区发展是促进上虞整体发展的重要战略,也是促进绍兴中心城市发展的重要举措。在中心城市的融合发展方面,首先在空间布局方面应该采取集中紧凑的发展原则,进行合理功能定位,科学开展空间布局,统筹考虑重大设施布局、重要生态廊道等重点问题,改善现有松散用地布局状态,增强城市的集聚力和辐射力;其次在产业谋划方面从各区重要资源禀赋特征出发,从提升区域整体竞争力入手,立足于优势互补,避免同质化竞争,构筑现代化产业体系;最后应该注重交通对中心融合的促进作用,构筑城城市快速交通网络体系,便利各中心之间的交通联系,同时加快公共交通线路的设计与优化,密切各中心的联系,促进越城、柯桥、上虞三区融合发展,打造现代化都市中心。

(2)优化城镇化发展模式,倡导集约紧凑开发

改变现有依赖土地规模扩张的城镇化发展模式,提高人口密度和用地利用效率,严格控制城镇建设用地规模,推动功能适当混合,倡导公交导向,合理控制城镇开发边界,推进集约紧凑开发,旧城改造中注重城市功能的更新,强化老城区的服务功能和生活功能,促进人口向城市中心区集聚,逐步提高城区人口密度,加强上虞经济技术开发区城市功能改造,在上虞滨海新城的建设过程中严格控制新城的用地规模,合理安排生产、办公、生活、商业等功能,倡导功能混合,促进人口和产业集聚,防止新城新区空心化;产业引进中提高产业准入门槛,逐步淘汰落后产能,加强上虞经济开发区城市功能改造,推动单一生产功能向城市综合功能转型,为促进人口集聚、发展服务经济拓展空间。

(3)培育区域发展增长极,优化城镇空间布局

增长极对于区域经济的发展具有重要的促进作用,培育上虞区中心为推动区域经济增长的增长极核,适度超前建设区中心基础设施,完善包括通信服务和信息服务在内的基础服务以及包括政府的公共管理服务、基础教育、公共卫生、医疗以及公益性信息服务等在内的公共服务,强化生态保护与生态建设,优化城市的居住生活环境,逐步完善城市功能配套以增强中心城市的吸引力,促进人口、经济、资本、信息等多种要素向中心集聚,形成规模效应并辐射推动区域经济的整体发展;在空间结构布局方面,把握上虞中部崧厦镇、道墟镇、小越镇、梁湖镇与区中心的密切关系的态势,在项目布局、产业规划、基础设施、公共服务体系等方面对中部城镇群统筹考虑,打造中部城镇群,进一步优化城镇空间布局。

(4)优化产业布局和结构,强化产业就业支撑

依托上虞经济技术开发区与杭州湾上虞产业园区为产业发展的载体,促进产业进一步向产业园区集中,通过加大自主创新型企业政策扶持力度,完善人才引进与培养措施,通过工业主导产业的转型升级,提升经济发展的质量;依托丰富的海涂资源发展现代农业,促进农业向多样化和综合化发展,发展集观光、旅游、休闲、娱乐一体的现代农业示范基地,形成农业与旅游业良性互动的发展格局,发展研发设计、后勤服务等外包服务业、金融、商务会展、咨询管理、电子商务等专业服务,积极培育生产和市场服务业整合发展餐饮、文化娱乐、商品零售、医疗保健等多种个人消费服务,丰富个人的旅游和消费体验,大力拓展个人消费业,通过现代农业和现代服务业的发展优化产业结构,增强就业吸纳能力。

(5)挖掘城镇化发展内涵,推进新型城市建设

上虞历史悠久,历史文化资源丰富,深入挖掘上虞历史文化方面的优势,整合现有旅游资源,发展文化休闲旅游,发展体验经济,促进旅游产品的转型和升级,实现由观光型为主向观光、休闲度假和商务旅游等产品相结合的复合型产品结构转型;上虞依山傍水,自然环境优越,以生态规划为引领,积极打造生态产业,开展农村环境整治工作,不断优化人居环境,将生态文明理念全面融入城市发展,构建绿色生产方式、生活方式和消费模式;强化信息网络、数据中心等信息基础设施建设,推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术创新应用,积极推动智慧城市建设,积极推动上虞人文城市、生态城市、智慧城市的建设。

(6)推进流动人口市民化,强化人力资源保障

流动人口是上虞城镇化发展的重要资源,因此,一方面引导资金、人才、技术等资源的回流,吸引和鼓励外出人口在地方城市“回乡创业”,作为其实现快速发展的契机;另一方面,积极推进城镇基本公共服务向常住人口提供转变,在学校布局规划中考虑外来常住人口的教育需求,保障随迁子女平等享有受教育权利;开展多种形式的技能培训,为创业人员提供资金和政策支持;把外来常住人口纳入城镇职工基本医疗保险,扩大社会保障覆盖面;采取廉租住房、公共租赁住房、租赁补贴等多种方式改善外来常住人口居住条件,拓宽住房保障渠道;保障外来常住人口的享受基本公共服务的权利,吸引外来人口流入,为上虞城镇化发展和经济转型升级提供人力资源保障。

(7)推动城乡发展一体化,促进城乡服务均等

城乡统筹发展是缩小城乡差距,促进城乡一体化发展的重要途径。乡村的发展是促进城乡一体化发展的重要战略支撑,鼓励发展休闲农业、农家乐等特色产业,拓宽增收渠道,探索农村社区股份合作制改革,完善村级集体经济管理体制,推进村级物业经营项目建设,提升村级经济“造血”能力;依托“美丽乡村”建设,提升乡村基础设施质量和品质,加快村级公共服务中心建设,促进农村教育、医疗、卫生、文化、体育、商贸等公共服务集聚,完善农村教育、医疗、文化、体育、养老等公共事业配套能力,促进公共服务向乡村延伸;深化农村生活污水、垃圾收集处理和长效保洁机制,建设优美洁净新农村,提升乡村基础设施质量和品质,推进基础设施向农村延伸;通过城乡一体化发展促进城镇化质量的提升。

4 结论

对上虞城镇化发展进行研究,得到以下结论:

(1)从市域层面看,作为行政区划调整后的新市辖区,上虞城镇化率市区中相对较低,常住人口规模较小,各项主要经济指标相对落后,与柯桥、越城及邻近的嵊州形成了密切的空间联系;从上虞区层面看,①上虞总体处在工业化中后期阶段;②城镇化发展“自上而下”与“自下而上”结合;③表现出中心城市规模快速扩张的土地城镇化特征;④流动人口异地城镇化现象显著;⑤机械装备、医药化工、轻工纺织、照明电器等主导产业集群形成推动城镇化发展;⑥城镇化空间格局形成以中心城市为核心的北部城镇化区域,表现出“北强南弱”空间格局。

(2)上虞城镇化发展中存在着①城镇化在绍兴市区中相对落后;②城镇化重“量”轻“质”;③区中心难以有效推动区域整体城镇化发展;④产业布局和结构不够优化;⑤经济发展并未有效推动就业的同步发展,就业容纳能力不足;⑥“重城轻乡”现象突出,城乡一体化步伐缓慢;⑦流动人口市民化困难重重,制约城镇化发展等问题。

(3)针对上虞城镇化发展存在的问题,基于新型城镇化视角提出:①积极融入市区发展,打造现代化都市中心;②优化城镇化发展模式,倡导集约紧凑开发;③培育区域发展增长极,优化城镇空间布局;④优化产业布局和结构,强化产业就业支撑;⑤挖掘城镇化发展内涵,推进新型城市建设;⑥推进流动人口市民化,强化人力资源保障;⑦推动城乡发展一体化,促进公共服务均等优化策略推动上虞城镇化可持续发展。

通过对大城市市辖区的城镇化发展研究,从市域与市辖区层面揭示其城镇化主要特征,指出城镇化过程中存在的主要问题,基于新型城镇化视角提出可能的优化策略,为大城市市辖区城镇化发展研究提供可能的参考。

References

[1]吴一洲,王琳. 我国城镇化的空间绩效:分析框架、现实困境与优化路径[J]. 规划师,2012,28(9):65—70.WU Yizhou,WANG Lin. Spatial Performance of China’s Urbanization: Analysis Framework,Reality Dilemma, And improvement Approach[J].Planners,2012,28(9):65-70.

[2]邢天河,崔建甫. 转型期河北省城市化发展战略探讨[J]. 城市规划,2011,35(9):78-82.XING Tianhe,CUI Jianpu. Urbanization Development Strategy of Hebei Province during the Transition Period[J]. City Planning Review,2011,35(9):78-82.

[3]赵景海,秦新光,宫金辉,等. 哈尔滨都市区城镇化发展格局与调控思路[J]. 城市规划,2007,31(9):24-27,87.ZHAO Jinghai,QIN Xinguang,GONG Jinhui,et al. Pattern and Regulation of Urbanization in Harbin Metiopolitan Area[J]. City Planning Review,2007,31(9):24-27,87.

[4]朱青,赵瑾,姜兆瑞,等. 山东南部地区的半城市化现象及问题探讨——以滕州市为例[J]. 城市规划,2006,30(9):42-47.ZHU Qing,ZHAO Jin,JIANG Zhaorui,et al.Phenomenon and Problem of Peri-Urbanization in South Shandong Province:A Case Study of Tengzhou County[J]. City Planning Review,2006,30(9):42-47.

[5]周祥胜,陈洋,赵嘉新,等. 城镇化发展的“差异化”路径研究——以广东省为例[J]. 城市发展研究,2012,21(8):32-37.ZHOU Xiangsheng,CHEN Yang,ZHAO Jiaxin,et al. The Study of the Different Path on Urbanization Development:Case of Guangdong Province[J]. Urban Development Studies,2012,21(8):32-37.

[6]毛刚,樊晟. 西南高海拔山区城市化的地域性策略探讨[J]. 城市规划,2001,25(10):46-50.MAO Gang,FAN Sheng. On the Regional Strategy for Urbanization in the Southwest China of High Elevation[J]. City Planning Review,2001,25(10):46-50.

[7]王勇,谭静. 北京周边小城镇形态演变特征与解读[J]. 城市规划,2011,35(10):32-37.WANG Yong,TAN Jing. Morphological Characteristics Evolution and Interpretation of Small Towns surround Beijing[J]. City Planning Review,2011,35(10):32-37.

[8]韩玉刚,焦华富,韩会然. 省际边缘区城镇化水平变化特征及动力系统研究——以安徽省宁国市为例[J].经济地理,2011,31(2):230-236.HAN Yugang,JIAO Huafu,HAN Huiran.Study on Characteristics of Urbanization Level and Dynamic System in Provincial Border-Regions:The Case of Ningguo AnHui Province[J].Economic Geography,2011,31(2):230-236.

[9]金伟,冷炳荣,李鹏. 政策导向下的重庆市城镇化发展战略反思[J].城市发展研究,2012,19(12):49-55.Jin-Wei, Leng-Bing Rong, Li Peng. Reflections on The Development Strategy of Chongqing's Urbanization With Policy Guidance[J]. Urban Development Studies,2012,19(12):49-55.

[10]罗小龙,张京祥,殷洁. 制度创新:苏南城镇化的“第三次突围”[J]. 城市规划,2011,35(5):51-55,68.LUO Xiaolong,ZHANG Jingxiang,YIN Jie. Institution Innovation New Development of Southern Jiangsu’s Urbanization[J]. City Planning Review,2011,35(5):51-55,68.

[11]刘艳军. 东北地区产业结构演变的城市化响应强度研究[J]. 城市规划,2011,35(3):35-40.LIU Yanjun. Strength of Urbanization Response to Industrial Structure Evolution in Northeast China[J]. City Planning Review,2011,35(3):35-40.

[12]张春梅,张小林,吴启焰,等. 城镇化质量与城镇化规模的协调性研究—以江苏省为例[J]. 地理科学,2013,33(1):16-21.ZHANG Chunmei,ZHANG Xiaolin,WU Qiyan et al. The Coordination about Quality and Scale of Urbanization:Case Study of Jiangsu Province[J].Scientia Geographica Sinica,2013,33(1):16-21.

[13]张春梅,张小林,吴启焰,等. 发达地区城镇化质量的测度及其提升对策——以江苏省为例[J]. 经济地理,2012,32(7):50-55.ZHANG Chunmei,ZHANG Xiaolin,WU Qiyan,et al. Measures and Improvement of Urbanization Development Quality in the Developed Area:a Case Study of Jiangsu[J].Economic Geography,2012,32(7):50-55.