中外农产品质量安全标准体系的对比研究

黄 恩,龙子午,李晓涛,罗 伟

(武汉轻工大学 经济与管理学院,武汉 430023)

目前,很多发达国家的企业都普遍采用了国际质量管理系统 (ISO)来管理企业并持续提高企业产品品质与标准化水平,以提高企业的核心竞争力.在一些农业企业中,因为国际贸易的需要,也都取得了国际质量认证,如农产品加工企业和食品生产企业等,他们已将保障产品质量提高到关系企业发展战略的高度,非常重视产品品质的持续改进,以达到不断提高产品质量的目的.我国是一个传统的农业生产大国,但很多农产品企业的质量标准意识还不强,对取得产品质量认证,并依据标准规范来组织生产的积极性不高,这对提高我国农产品质量的稳定性与扩大农产品出口量都造成了不利影响.

1 我国农产品质量安全标准体系存在的问题与障碍

随着我国农业生产从量变到质变,农业企业更加注重质量效益而不是生产数量,且随着人民物质生活水平的不断提高,标准对于农产品企业发展的作用也越来越明显,并随着农业生产结构的调整、企业发展国际贸易的需要,农业生产者、需求者和经营者对农产品质量安全标准也越来越重视.我国农产品质量安全标准体系经过长期的发展,从管理体制和运行机制上都已成型,但还存在一些需要改进与完善的地方.

1.1 我国农产品质量安全标准体系存在的主要问题

(1)标准管理的主体不清晰.在我国农产品质量安全管理中不仅涉及生产条件、生产资料、生产过程、包装标识、储存运输、经营销售、使用消费等诸多环节,而且还涉及标准制定、标准实施、认证、监督执法等多个领域.现行的农产品管理体制沿用了过去计划经济体制下,农业标准化工作行政指令性强的特点,几乎成为行政管理的产物.由于参与农产品质量安全标准体系建设的部门过多,行业划分过细,环节分散过乱,造成了体系建设范围和发展方向的不明确,部门间职能界定也不够清晰[1].

(2)标准的整体性较差.农产品质量安全标准体系应由主管部门设计起草并执行,但目前的农产品质量标准体系还没有形成一个有机整体,其主要原因有2点.1)由于受我国过去计划经济体制的影响,国家对传统农产品与农业生产投入品实行统收包销政策,农产品质量安全标准体系的功能还不能很好地发挥,其监控作用也不明显,而农产品质量安全标准的编制修订多采用及时补救的方法,所以很难从农业生产的实际出发来综合考虑构建质量安全标准体系.2)由于我国监管机制的分散,涉及的部门很多,大家很难就某个问题达成一致,并采取统一行动,他们多从自身职能出发去制定相应的农产品技术标准,在编制过程中也难以运用系统原理与运筹学工具来制定农产品质量安全标准体系.我国现有4级标准体系,但4个标准之间存在职能相互交叉,国家标准与地方之间、行业标准与企业标准之间、行业标准内部之间、地方标准与企业之间存在不协调的情况,甚至出现功能重复与冲突的情况,因此存在标准管理主体不清晰的现象[2].

(3) 标准的配套程度低.有些农产品的质量标准、产地环境标准,仅规定了技术指标要求,而缺乏相匹配的检验方法.农产品生产、加工和物流运输方面涉及的品类标准、原产地标准、生产标准、加工过程控制以及物流标准都没有相应的配套,使得农产品企业在生产、加工过程中缺乏有效的标准支持,农产品企业生产过程中的质量安全监控也缺乏有效的技术支持.在目前的无公害农产品中表现尤为突出,在现已发布的290多个无公害农产品行业标准中,涉及的农产品有100多个,但能与质量安全、生产技术规范和产地环境三个环节相配套的产品仅有90多个,还有几十个农产品缺少配套标准.这也是在全国实施统一标志认证产品目录难以扩大的一个根本原因[3].

(4) 标准的针对性不强.标准作为规范企业生产过程和判定产品质量的技术依据,应具有明确的操作对象与控制目标.我国的一些农业标准,无论是国家标准还是行业标准或是地方标准,在确定服务对象上很不明确,因此标准针对性不强.制定标准的目的、依据也单一.

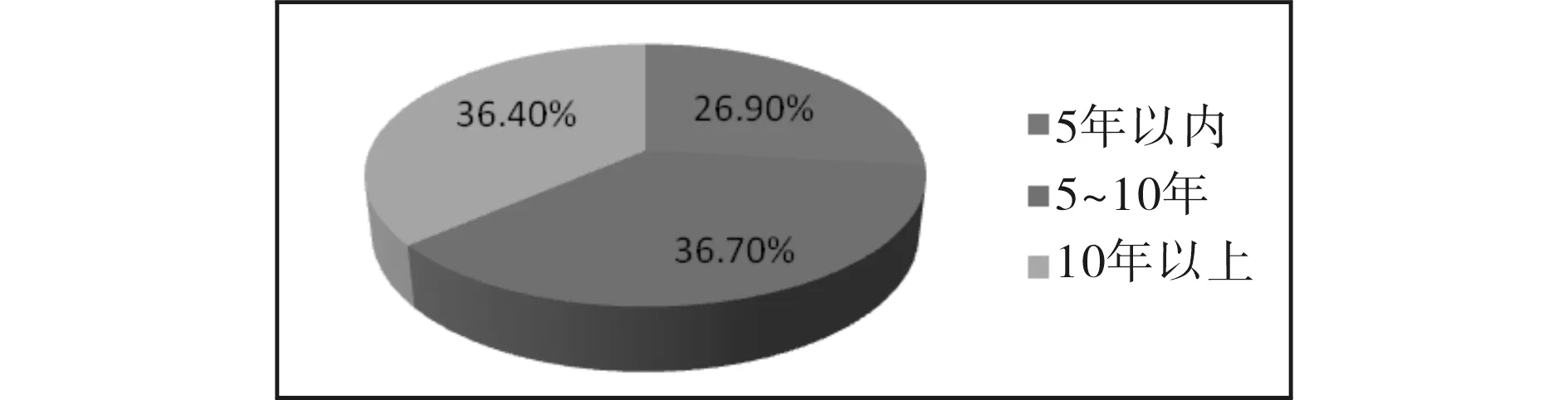

(5) 标准的适应性较差.制定技术标准体系要顺应经济、技术与社会不断发展的需要,或修订与完善,或淘汰,或重新制定.但我国的农产品质量安全标准体系,在很长时间内都是一成不变的,无论是行业分工,还是标准层次分类,都存在严重的滞后性.由于过去在计划经济体制下制定的农产品安全行业归类问题,早应进行重大调整,以提高标准制定工作的效率,并逐步建立起科学、完善、统一、权威的农产品质量安全标准体系,以适应市场经济体制下农产品生产、加工、物流运输一体化发展的需要.但目前仍在使用过去部门分割、条块脱节的管理体制,所以导致了很多农产品标准的制定与修订难.我国目前的农产品国家标准、行业标准中,标龄在10年以上的占36.7%,5~10年的占36.4%[1](如图1所示).由于标准没有及时修订,这就导致了许多标准技术内容相对过时.

图1 国家、行业农产品质量安全标准的标龄图Fig.1 The age of standard for agricultural products quality

(6)风险评估技术运用少.目前在我国的标准体系中,如农产品残留及污染物的危害评估中尚未正式运用风险评估技术,风险评估基础数据的收集也远低于发达国家,甚至与一些发展中国家相比也存在着一定的差距,这就导致了长期以来我国标准修订难以同国际标准相接轨,农产品企业在国际贸易中也受到了相应的影响[4].

1.2 影响我国农产品质量安全标准体系构建的主要障碍

(1)标准修订主体不明确.由于《标准化法》在各部门职责方面界定模糊,使得农产品质量安全标准制修订主体存在混乱与管理错位的问题,这已成为影响我国农产品质量安全监管体系有效运作的主要障碍之一.由于标准修订的主体不明确,职责不清、导致交叉管理、重复管理,结果造成了标准无法有效的执行.尤其是农产品质量安全标准指标重复交叉与冲突的问题很突出,这就必然造成无论是国标还是行标,强制性标准还是推荐性标准都无法正常实施,也使得国家所授予的权威大大降低,这都给农业标准的顺利实施造成了很大的障碍,也使得生产经营者无所适从.鉴于国家存在的4级标准体系,即现行农产品质量安全标准体系结构中的国标、行标、地标与企标4级[5].但由于国家、行业、地方三者在农业标准编制权限上的模糊划分,造成了同一类产品、统一标准化对象存在既有国家标准、行业标准,又有地方标准,甚至三者技术内容也存在相互重复的现象,这就导致了标准修订的主体不明确.

(2)标准专业化人才缺乏.在全国各地专业研究机构中专门从事农业标准化研究的机构只有3个(中国农科院、浙江省农科院、云南省农科院)能有效开展标准化的研究工作.而农产品风险评估、农业标准化研究与标准化推广和教育培训的专业人才也非常缺乏,能熟练掌握一门外语和法律法规的高级人才更是缺乏,这些都严重制约了我国农业标准的制定与修订工作的开展[6].

(3)科研经费投入不足.长期以来,国家对农业标准化工作的经费投入不足,这是制约农产品质量安全标准体系建设质量的重要因素.导致目前农业标准的验证工作难以展开,多数国家标准专家的审核仅停留在函审上,在标准技术内容的统一、协调和衔接工作上没有跟进,并导致了有些标准一经发布就受到了多方质疑,使得标准难以推广运用.

(4)标准制定程序不规范.尽管有相关标准的制定与审查规定,但由于种种原因,在实际操作过程中并没有按这些规定来执行.许多标准编制团队也缺乏代表性,在标准的编制过程中并没有对标准进行必要的验证,标准制定的内容也没有向群众广泛征求意见,标准审核过程也流于形式.

2 我国的农产品质量安全检验标准与国外存在的差距

我国现行的农业系统内虽建立起了部、省、县三级配套、互为补充、常规检验与快速检验相结合的农产品质量安全检验体系,但与国外发达国家相比,无论从外部条件,还是从内部运行机制方面都存在较大差距.

2.1 没有专门法律予以规范,管理部门多而分散,造成了资源浪费

(1)农产品法律法规对比.发达国家关于农产品质量安全检验检测体系工作,基本上都有专门的法律予以规范,如美国有《鲜活农产品法》(PACA)、《联邦肉类检查法》.即使没有专门的法律法规,在法律中相关条款的规定也非常详细并具有可操作性.

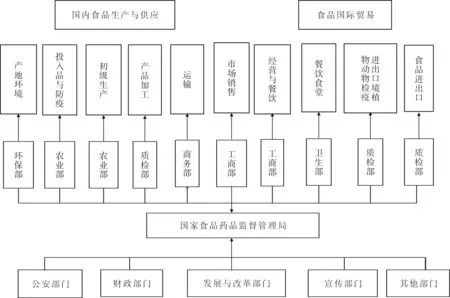

图2 我国食品安全监管体制的部门机构与职能Fig.2 Regulators and functions of food safety in our country

我国还没有一部专门完整的法律,虽在《农产品质量安全法》等相关法律的部分条文中有说明,但还没有很详细的明确规定,其操作性也较差,导致其难以推广实施.

(2)食品监管机构管理部门的对比.国外发达国家的农产品质量安全部门相对集中,各部门分工也比较明确,并以农业部门为主.在美国有3个部门:农业部、人类健康服务部、国家环境保护署,由于各部门之间主要按照不同的品种进行管理,即从一个品种由一个部门从“农田到餐桌”全程实施一体化监管,部门间的分工明确,相应建立的检验检测机构专业性很强,资源分配也合理[7].

在我国虽有《农产品质量安全法》,从法律上理顺了过去管理上的很多弊端,也实现了农业部门对农产品质量安全从“农田到市场”的监管范围,但我国现有的监管体制还是实行“分段管理为主,品种管理为辅”的管理模式,涉及的管理部门较多(如图2所示).所以我国与国外的“从农田到餐桌”全过程一体化管理的发展趋势,还有不小的差距[8].又鉴于我国农产品质量安全监管部门多而分散,每个机构“都能检,但都又不能检”的现实,这就使得国家质检机构的整体检验能力低,并造成了全国范围内的资源浪费与重复建设现象明显.

2.2 硬件条件差,检验能力弱,能力验证缺乏制度与规范化

(1)硬件和软件条件对比.发达国家大多数农产品质量安全检测机构都具有较高的工作效率和技术权威性,主要在于他们非常重视检测检验机构的能力,重视硬件机构的硬软件建设,特别是两个基本建设-试验条件和技术人员.如美国的检测机构,特别是政府设置的实验室,通常装备精良,设备设施完善.发达国家还普遍重视对人才的严格录用与管理,检验检测的专业人员都有较高的技术素质与水平.在通常情况下,美国联邦实验室的人员素质都很高,职员享受公务员待遇[9].

我国检验机构中的一些检验设备已老化陈旧,专业检验程度低,相互间协调配套性差.目前大部分检验中心的检验设备使用年限都已超过了10年,工作时故障也频频发生.由于很多检验设备的专业化程度低,相互间的配套性差,这就限制了检测范围和检测能力以及检验精确度.检测队伍的人才建设也跟不上发展,人员素质和检验能力难以适应发展的需要.与国外相比,我国农产品质量安全检测工作起步较晚,国内高校中相应专业的设置也是近年才开始的,因此部分新增毕业生普遍缺少实际工作经验,其中掌握高端检测技术的人才也很缺乏[10].

(2)检测能力对比.发达国家的农业机构之间已形成了检测规模化、高精度化和高科技化.发达国家往往通过提高自动化程度和增加仪器设备数量,来提高检测能力.检验规模化:在美国加州农业部的费雷斯诺分析质检机构员工不足40人,但有9台气相色谱仪,不仅这些设备检测能力强,而且还能保证其工作性能的稳定性,每年检测来自各地样品上万份.检验精度高:欧盟检验机构的检验精度也很高,如对氯霉素的检验精度达到10~11,从而强化了对我国海鲜制品的出口检验[11].

与国外同类质检机构相比,国内同类型最好的质检机构一般只能检验100多个项目,其中大部分质量检验中心还不具备对动物饲料、畜禽产品中“瘦肉精”等违禁药品和有毒农产品中有害物质的检验能力.因此在国际贸易中要求检验的项目,由于国内没有相应的检验方法与仪器,所以无法进行项目检验.虽然有些项目可以进行检测,但由于采用的检测方法与所使用的仪器与国际部分接轨,且仪器设备精度差,从而导致检验结果偏差大,这就使得很难达到国际贸易对产品检验项目的要求,进而影响到我国农产品的出口贸易.

(3)能力验证对比.能力验证是对实验室工作能力状况和管理运行机制进行客观综合考核的一种验证方法.即对实验室资质进行认证,并保持对其持续运行状态的监督检查与评价.通过能力检验,可以发现实验室在运行状态中存在的问题并对其进行监控,从而提高实验室的检验能力与水平,并保障检验出具单证的质量.国外发达国家非常重视实验室的能力验证,并把这项检验制度化、规范化.能力验证是国际通行的实验室检测报告/证书有效性的评价手段.欧盟还资助建立了“欧盟能力验证信息系统”(EPTIS).能力验证的提供者由有能力提供该种服务的专业测试机构承担,该机构必须达到欧盟1993/99/EEC的要求[12].

我国从管理部门到检测机构都普遍重视周期性(5年为一周期)检测机构的计量认证,部门授权认可或实验室的国家认证,而对认证后的监督检查工作则不够重视.导致了相当一部分检测机构,只是在认证来临前投入大量精力突击检查,而对平时日常的检验工作则不够重视,不同检验机构出具的检测数据在可比性方面没有可靠保障.我国与发达国家的成熟做法还有较大差距,其主要表现在:1)尚未建立统一的实验室能力验证管理体系,以及统一管理、各方面共同实施的工作机制;2)尚未建立能力验证活动并开展及监督管理等方面的制度;3)对能力验证提供者的资格缺乏统一认定;4)尚未建立能力验证信息发布与结果共享平台.这些不足之处,都严重制约了我国能力检验水平的提高.

2.3 机构设置不合理,经费投入不足,运行机制不健全

(1)机构设置对比.发达国家有比较完善的农产品质量安全检验体系,其匹配的检测机构布局与设置均有明确的功能与作用,并有科学发展规划.发达国家如美国为满足本国的发展重点与方向,目的明确,设置合理.如美国根据本国农产品生产与消费大国的特点,主要依靠产品市场准入机制与监管需求,建有依据农产品分类的专业检测机构和分地区划分的全美和州级农产品与食品质量安全监测部门[13].

在我国农产品质量安全检验机构中,存在检验实验室布局不合理,功能区分不清晰的问题,其主要表现在2个方面:1) 农业投入品检测机构数量偏多但检测任务不足,而食用农产品安全类质检机构的数量又偏少.目前我国农产品质量安全残留物检验机构大多由食品质量类检验机构改造而成.另据有关机构调查数据显示食用农产品质检机构的检验承载能力很多已超过了53%,有的更是超负荷运转,若长期保持高负荷运转工作(即检验承载力超过80%),将导致仪器设备不稳定因素增加.2)目前的质检机构存还在布局不合理,位置分散、协同效率低,竞争力不强的现状.因为现有的质检机构多数按行业和产品种类单一功能而建,所以机构规模小,装备水平差,仪器设备利用率低,各省检验机构的数量也不均衡,机构间还没有实现资源共享[14].全国农产品质检机构的数量与检测能力已不能满足我国品种繁多的农产品质量检验的需要,因此必须进一步发展现有农产品质检机构的扩建与完善工作.

(2)经费投入比对.发达国家有足够的经费来保证检验检测项目的顺利实施,其主要资金来源于国家的财政拨款.在美国联邦政府的实验室中,它的建设经费基本来自于美国国会依据联邦机构研发计划的财政预算.根据有关法案,按预算拨款的各类实验室,拥有高达250亿美元的财政支持,占到全美科研经费的14.3%,实验室技术人员按国家公务员制度享受相关待遇,这就确保了检验实验室能得到稳定的财政支持,并在相关法律法规中予以规定[15].

由于我国农产品质量安全检验机构的经费投入预算还没有进入国民经济与社会发展的规划,也没有列入国家财政的固定预算中,所以基本建设投入和运行经费严重不足.据统计近几年国家部级中心有12%的机构资金投入不足30万元,仪器更新速度缓慢.因此各级地方政府对农业质检机构的基本建设投入明显不足.在全国各地质检机构的工作人员,并不完全享受公务员待遇,这对国家质检人才的队伍建设较为不利.

(3)运行机制对比.国外发达国家为了实现对农产品质量的有效监管,依据法律所授予的权利,建立了比较完善的农产品质量监督检测体系和各种形式的例行检验制度.如美国的国家家禽产品残留方案(NRP),粮食检验系统计划,水产品检验计划等.监控管理机构或其授权机构与检验机构的检测工作紧密相连,保障检验任务的有效执行[16].

虽然我国的兽药与兽药残留监控计划,饲料和饲料添加剂中药物残留及有害物质监控计划,农药及农药残留监控计划,渔业产品药物残留监控计划,这4类残留监控计划,已成为农业部农产品质量例行安全监测制度并已稳步推进.由于抽样数量受到经费预算的限制,抽样方法也没有按照统计学原理来进行设计.因此抽样检测结果没有置信度,也没有实行“可疑性样品抽样制度”,也没有对怀疑样品证明非法使用药物或违反规定的产品与一般情况分开,这样就增加了实际阳性样品的逃逸率,并对抽样产品的可靠性也造成了影响.

目前市场上的农产品的数量已超过了110多类,可供人们选择的农产品种类也不断增加.但与“从农田到市场”的全过程质量管理的要求相比,现有的农产品标准种类还远不够.在标准质量上,我国现行的农业标准体系整体水平还偏低,一些标准的标龄过长,同国际农业标准和发达国家的相关标准相比,还有不同程度的差距,很多标准在指标设置上没有充分运用风险评估的工具,先进的检测方法也较少,由于基础标准的缺失与技术水平偏低,这些因素都制约了农业生产标准化的发展,也限制了农产品安全监管能力的提高.

3 结语

目前国内有一些生产制造企业都在积极运用国际质量标准ISO9000系列来规范企业的产品质量管理体系以提升产品质量,如国内知名并专业生产制造插座的企业 “子弹头”,在取得国际质量标准认证后,他们依据国际质量管理标准ISO9000系列建立起适合本企业的质量管理体系,并对生产环节的全过程进行管理如:原材料采购、生产加工、仓储、运输等环节都严格按照质量管理系统的规范来运作,因此显著地提高了产品品质,并提升了企业的核心竞争力,还进一步提高了企业的产品市场份额,并取得了良好的经济效益.但在国内农产品加工企业中积极运用国际质量标准(ISO)的企业却并不多,而在邻国俄罗斯的农产品加工企业中如:乳制品生产加工企业;肉制品生产加工企业;香肠制品生产加工企业;饮料制品生产加工企业等,这些俄罗斯的食品加工企业都普遍采用了质量管理系统(CMK)和国际质量标准ISO9000系列来进行产品质量管理,结果明显地提高了企业的产品品质并显著增强了企业的核心竞争力.而我国国内食品市场频频发生食品安全事件,有些事件甚至造成了触目惊心的严重后果与不利影响.而发达国家的农产品企业则普遍取得了国际质量标准认证并依此来组织农业生产,因而有力地保障了产品质量与食品安全,这些国际同行的经验都值得国内同行参考.在2014年3月召开的第12届全国人大2次会议上,李克强总理在政府工作报告上强调:用最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,坚决治理餐桌上的污染,切实保障“舌尖上的安全”.因此,国家现在对食品安全质量问题的重视程度正在不断提高,我们一定要把它落到实处.

参 考 文 献

[1] 金发忠.农产品质量安全管理技术规范与指南[M].北京:中国农业科学技术出版社,2008.

[2] 李庆生.农产品质量安全实施技术[M].北京:中国农业出版社,2008.

[3] 贺国铭.农业及食品加工领域:ISO9000实用教程[M].北京:化学工业出版社,2008.

[4] 王雅鹏,王薇薇,吴 娟.中国粮食生产、流通与储备协调机制研究-基于粮食安全[M].北京:科学出版社,2012.

[5] 周长春,孙凤鸣.质量管理国际标准应用导论[M].北京:科学出版社,2010.

[6] 罗 斌.国内外农产品质量安全标准检测认证体系[M].北京:中国农业出版社,2007.

[7] 李善同,刘志彪.“十二五”时期中国经济社会发展的若干问题关键问题政策研究[M].北京:科学出版社,2011.

[8] 刘 真.我国食品安全监管法律制度研究[D].开封:河南大学,2013.

[9] 张秀玲.中国农产品残留成因与影响研究[D].无锡:江南大学博士论文,2013.

[10] 李 琳.食品安全监管体制改革研究[D].上海:上海交通大学,2010.

[11] 苏 昕.我国农产品质量安全体系研究[D].山东:中国海洋大学,2007.

[12] 张 怡.我国食品安全监管体制研究[D].武汉:华中科技大学,2008.

[13] 牟少飞.食品安全监管体制改革后做好农产品质量安全工作的几点思考[J].农产品质量与安全,2013,6:11-12.

[14] Holley R A.Smarter inspection will improve food safety in Canada [J],2010,182(5):471-473.

[15] Krska R,Rawn D F.Health Canada: current topics in food chemical safety research[J].Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expro Risk Assess,2011,28(6):695.

[16] BenacN.Report calls for overhaul of US food safety system [J].CMAJ,2010,182(12):1288-1290.