尹朝阳X东方艺术大家:我们被迫来自外省

2014-07-29 22:32

东方艺术·大家 2014年5期

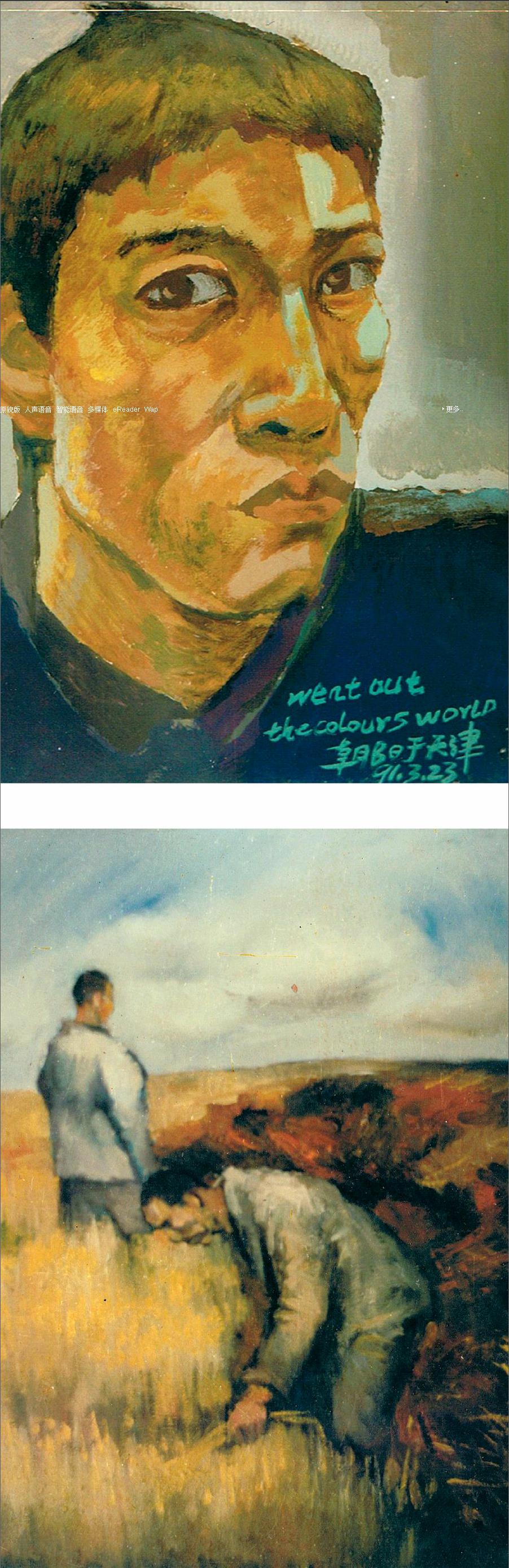

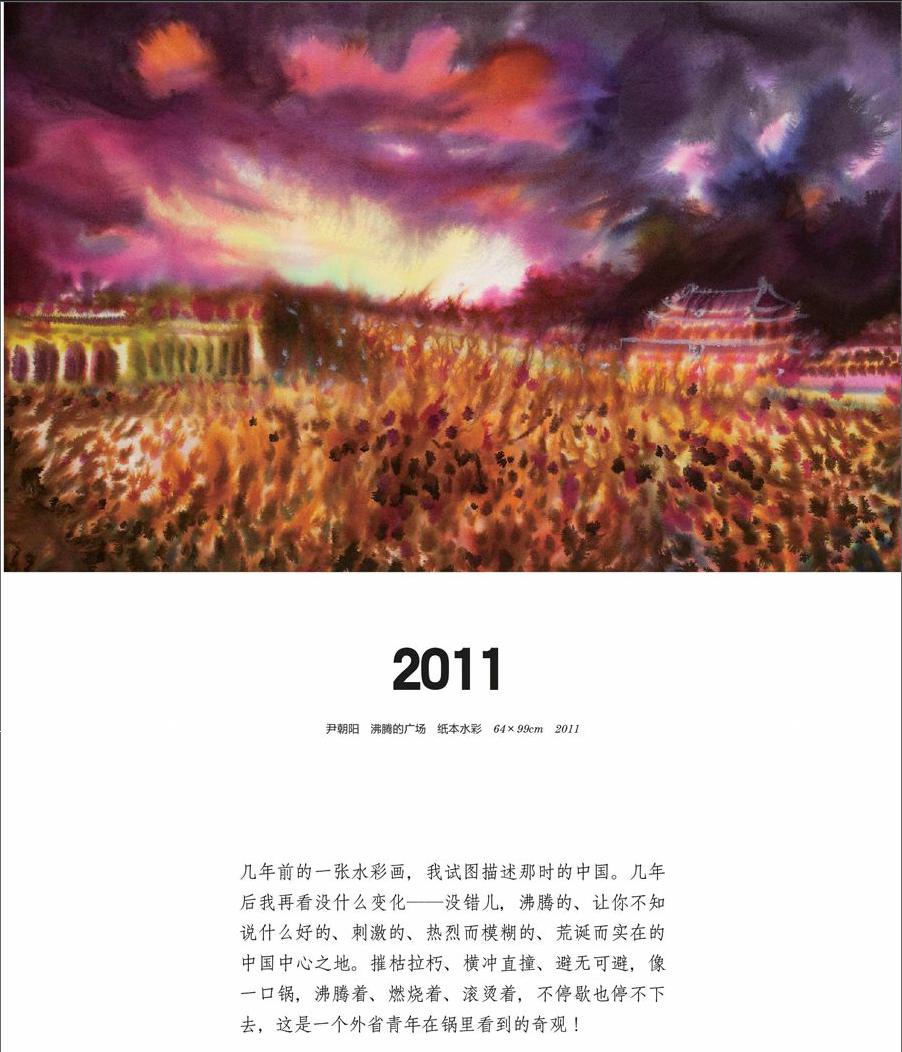

1991

说实话,二十多年之后,我有点儿怀念当时的那个小子。1990年初冬的某一个早晨,同样来自外省河北的另一个青年拍摄的这张照片,今天看仍然坚硬无比,我能清楚地记得那间十五平米房间里的几乎一切细节,铁丝上那双洗的僵硬的袜子,发黄生锈的烟筒,我凌乱茂密的头发和坚强的眼神。那个早晨没有雾霾,阳光清澈,我和那哥们儿约好早晨出发之前互相拍张照片留个纪念。有个细节一直记得,我们故意在没有洗脸之前拍照,原生态,没错,我目光如炬,试图看穿之后几十年的道路。看穿之前,不需要洗脸!

外省青年的理想状态因地域、环境、教育的不同和差异,可分为“主动的选择”和“被动的选择”。两种选择的动因、过程、结果、性质都是一样的,只是在整个过程中,两种状态和情绪因素导致其结果的诡谲。

主动的选择是“个体”的主动选择,不受外在环境、家庭和时代的干预,主动的选择从个体生活、物质和精神是优越于被动选择的(群体)。主动的选择也存在“共同性“,只是基数相对低。主动选择中也包含二次选择的被动因素,这些被动因素多来自于家庭。

主动因素并不是我们讨论的侧重点,我们感兴趣的或是试图一探究竟的是“外省青年”理想中的“被动的因素”。被动的选择基于环境、家庭和时代的影响、紧迫和困境,迫使这群人不得不做出选择。是一个群体在一个特殊时期不得不面临的问题,这种被动的因素涉及到个人因素、家庭因素、社会因素和国家因素,不由“个人”因素支配其行为,存在普遍“共同性”。而这种被动的选择几乎在整个世界范围内是通用的,城市的繁荣和农村的贫乏,物质的丰富和紧缺、精神的满足和饥渴,在理想的“个体”主动因素出现堵塞的情况下,在某种时刻演变成了社会现象。

猜你喜欢

中央社会主义学院学报(2022年3期)2022-09-17

辽河(2022年1期)2022-02-14

辽河(2022年1期)2022-02-14

天津外国语大学学报(2021年1期)2021-03-29

艺术品鉴(2020年3期)2020-07-25

艺术品鉴(2020年1期)2020-01-19

艺术品鉴(2020年1期)2020-01-19

法大研究生(2019年2期)2019-11-16

疯狂英语·新策略(2019年9期)2019-10-17

趣味(语文)(2019年5期)2019-09-02