论邳州农民画的象征审美空间

摘要:邳州农民画的语言样式具有中华民族深厚的民间传统文化内涵,可贵地为我们展示和阐释了民间的造型艺术及其象征审美空间,把传统民情风俗和内涵以图形的方式凝固为视觉形态。既有美化生活、传递信息的实用功能,又有表现精神需要、情感需要的审美意义。以“审美”为核心,论述了邳州农民画的象征审美空间。

关键词:邳州农民画;象征性;审美

中图分类号:J021

文献标识码:A文章编号:

16721101(2014)01010104

收稿日期:2013-09-10

基金项目:淮南师范学院人文社会科学研究项目“邳州农民画象征性研究”(2012WK49)资助

作者简介:马筱(1978 - ),女,安徽砀山人,硕士,讲师,研究方向:美术教育与动画创作。

On symbolic space of Pizhou peasant painting from the aesthetic perspective

MA Xiao

(Department of Fine Arts, Huainan Normal University, Huainan, Anhui 232001,China)

Abstract: Having profound folk cultural connotations of Chinese people, the language patterns of Pizhou peasant paintings display and interpret to us the shaping art and its symbolic space and how to concrete the traditional folk culture and its connotations into visual shape. They have both utility functions of beautifying life and transmitting messages and aesthetic meanings of displaying the spiritual and emotional needs. This paper, by taking "aesthetics" as its focus, expounds the symbolic aesthetic space of Pizhou peasant paintings.

Key words:Pizhou peasant painting; symbolism; aesthetics

“‘农民画在中国历来是一个约定俗成的称谓,后来有人称它为‘现代民间绘画”[1]。邳州农民画兴起于20世纪50年代(1955起就有以壁画形式出现的初期作品,从时间上看应是最早的农民画之一)。 20世纪80年代以来,邳州农民画得到了空前的发展。这一时期的邳州农民画:充分展示乡土气息和人的原初质朴性、天真和生命力,承袭了古老的民间传统艺术基因,把民间刺绣、剪刻纸、彩陶、汉画像石等传统艺术元素融进农民画卷里。邳州作为下邳县旧址,悠久的历史文化,赋予了这一地区民众的审美意识:具有对真善美的认识与追求的标准,促成了地域性的文化心理,决定了他们的艺术是民众日常生活的美化与象征。邳州农民画作为一种精神表象活动,具有自发性、群众性和传承性。我们知道“在农民的精神世界里所蕴藏着的智慧是无穷的,他们自有其审美的传统,一旦引发出来确要刮目相看”[2]。而社会审美力量根植于社会实践,并且影响和支配人的行为和人的社会审美心理。因此处于相同地域的人们经过长期的潜移默化,将演变成一种支配大多数民众的牢固的审美“观念”,并以习俗、传统和文化等形式影响着社会生活的各个方面。邳州农民画经历了近六十年的发展,在造型与装饰的审美意识、功能涵义的拓展和延伸等诸方面,都有了不同程度的发展。从20世纪80年代至今的作品来看,邳州农民画不仅具有极为丰富的造型形式,更蕴含着深厚的传统文化意蕴。

一、祈福求吉的象征审美共性

中国悠久的农耕经济产生了与此相应的农耕文化。靠天吃饭的农耕经济,使风调雨顺、国泰民安、六畜繁盛、五谷丰登成为人们共同的向往;四世同堂、合家和顺、夫妻和美、人寿年丰则成为民众普遍的祈盼;勤劳善良的中国农民在憧憬与向往的过程中不断地创造出悠久的文化和艺术,共同的愿望,共同的追求,必然形成共同的审美标准;这也造就了象征性是中国民间审美文化的显著特点。农民画这种俚俗文化就是在上述思想环境中发展起来,它的“俗”恰是民众之所爱。邳州农民画美在世俗,美在追求,美在表达了普通民众的共同愿望和理想,美在表达了普通劳动群体共同的心声,也正是这种共同积淀成农民画的审美共性。

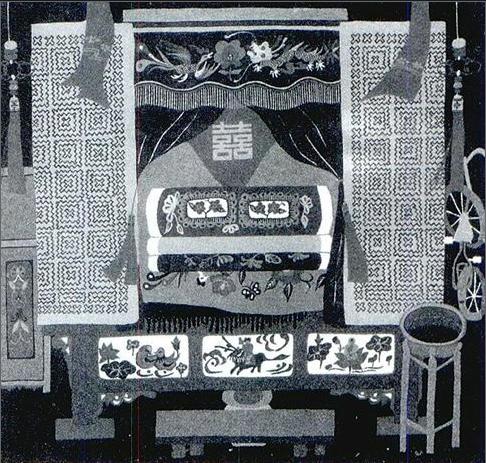

从邳州农民画中可看到,在表达大众的共同情感愿望方面,农民画的选材多取具有象征内涵的动植物形象:如象征爱情的鱼和鸳鸯,象征幸福的蝴蝶,象征吉祥的龙凤,象征长寿的桃子,象征多子的石榴等等。王克莉本文所用图片,均为笔者收集、拍摄于邳州文体局、博物馆和农民画作者家中。的《喜床》可谓是象征性审美的典范:从帐幔上的“龙凤呈祥”到床围的 “莲生子”(一个娃儿手托红莲骑鱼而乐)、“鸳鸯戏水”纹样,都是祈福求吉的,并有寓意夫妇和美、祈望早生贵子的含义(见图1)。邳州农民画中这样的例子随手可得。比如蝙蝠与钱币组合叫“福在眼前”,鞭炮和花瓶并置叫“竹报平安”或“岁岁平安”。凡此种种,约定俗成是民众的一种审美共识,都在隐喻祥和与美满。而为了使作品中的形象和寓意更加完美,农民画家们可以让鸟的冠和尾化为朵朵盛开的鲜花,鱼尾可以变成孔雀的尾巴,他们还可以让两只眼睛象比目鱼那样长到头的同一侧面上。如此的表现方式,乍看好象不合理,但是,受过中国传统文化教育的人们,在审视这些农民画时,却无需任何的逻辑思维,便可以从中领悟到它的审美寓意。鉴于此我们认为,邳州农民画的审美意蕴不是纯粹的艺术审美创造,而是假借艺术创造来表达民众对生活的那种渴望实在的、执着的、功利的目的方式。在其审美意蕴中较为突出地体现了一种艺术发生时期的造物观念与生活原型的意义,最实际功利地体现了对人的生命价值的追求,是一种对现实的补偿和对理想的抚慰。农民画家们在自娱自乐中创造着艺术,又在艺术中实现了自我心理调节。可以说农民画是艺术与人生紧密结合的产物。而从人们的审美情感来说,邳州农民画反映了民众对美好理想的追求。endprint

农民画是广大民众的艺术,大众性是农民画的根本,它根植于生活,凝聚着普通民众的生活观和艺术观,折射出人民向往幸福、如意、长寿和富裕的美好愿望,以及喜爱圆满、完整的审美心理。古今往来,向往追求吉祥,希望万事万物向有利于自身的方向发展,是任何民族,任何文化都具备的共同心理。由于人类有着共同的趋利心理,因此,人们便对事物做出有利于自身的解释,或赋予有利于自身的特性。农民画所体现的祈福求吉的涵义,便是这种趋利心理的表现。农民画家们把造型生动、灵捷、活泼、有趣的物象,经过巧妙构想,营造出舒展夸张、姿态含蓄、喻意深邃的具有丰富思想内涵的美术形象,从而揭示出具有象征吉祥、幸福、如意、欢乐、吉庆、和谐、美满的民俗风情,达到寓情灵动的艺术境界。在邳州农民画中,对头鸟、并蒂莲、双蝴蝶、鱼戏莲、鹊登梅等成双配对吉祥如意的例子比比皆是,这是邳州农民画寓意象征的审美共性。不言而喻,它是言志,也是祝福,更是人民大众祈福心理的流露。综而论之,邳州农民画的审美共性为——祈福求吉、追求美满、期待团圆、乐观进取。

图1《喜床 》 王克莉

二、真善美一体的象征审美创造

张道一先生认为,中国人传统的观念中,美与好、祥、善是分不开的[3]。而对民间艺术审美观念而言,审美是合目的性的,功利性的。吕品田先生对此有论述,他说:“在民间文化观念中,善的观念也就是美的观念,合目的性的事物也就是美的对象。”[4]邳州农民画“红红绿绿,图个吉利”的设色观念就是传统的民间文化观念导致的审美观念使然,吉利是合目的的,是善的,从而也是美的周聪的《迎新娘》,这种题材的画面内容描述的是丰收富足、欢乐美满、吉祥喜庆的内容(见图2)。当面对婚礼喜庆场面的画面时,人们感受到的不仅仅是表面欢乐的热闹气氛,还有在丰富多彩的婚礼仪式中体验到的、隐藏在人们内心深处的各种愿望、情感、情绪以及相应的吉祥观念。当询问农民画家的创作时,他们大多回答“好看呗”,“这样好”,“这样吉祥”,却很少用“美”来表达。其实“好看”、“好”、“吉祥”就是美,就是美与善,美与吉祥,美与好的统一体。

图2 《迎新娘 》周聪

(一)邳州农民画中的美与善

在邳州农民画中,处处洋溢着民众对吉祥、幸福的祈求和对美好生活的渴望。民众也总是用善的形式来表达或寄托对美的追求,因而求吉、趋利、避害的象征功利意愿像一根红线一直贯穿在邳州农民画的审美愿望之中。总的来说,邳州农民画中对美的评价、判断常常就是对善的肯定,在这里美和善是完美统一的。

“善”虽然没有也不可能有绝对的、统一的标准,但它无论在什么时代都应是反映社会进步的愿望和要求,并有益于人们的身心健康。“善”是邳州农民画重要的特性。这首先表现在它是民众对吉祥幸福的渴求和对生命繁荣的期盼。求善的审美观念往往使民众把现实生活中的人生的要求和生命的需要作为自己的审美理想,以自身的功利意愿和要求作为审美判断和审美选择的标准,将征服客观世界、改造自然和向往美好生活的愿望和理想诉诸审美形式。这与中国传统审美思想的向善求真是一脉承传的。凸显在邳州农民画里就是:构图均衡、饱满;造型完整、意象;色彩鲜艳、明朗;气氛热烈、生动;这些形式特征“所表达的福禄寿喜,祥和平安,富贵康宁的人生理想,从属于‘善的范畴”[5]。它所凝结的“善”的内容也决定了象征符号的运用。农民画家通过象征的意愿取其美好的形象,把百姓对美好生活的善意祈求通过农民画这种载体转换成“善”的力量。这种在观念上趋利避害的功利追求方式,通过恰当的审美形式表达出来,使参与者或受众群体的功利意愿得到一种精神上的满足,从而获得一种自我肯定,使合目的性的审美想象转化为自我力量对象化的美。由此我们认为:邳州农民画对美的认识是一种功利性的象征观念的审美思想,是从主体的心灵出发,以主体的内在要求为主线,将人生的切实需要转化为审美形式的体现。

(二)邳州农民画中的美与真

邳州农民画不仅仅是一种观念意义和感性审美形式的存在,同时还具有情感内容。邳州农民画具有的情感内容是显而易见的,如:有描绘迎亲的锣鼓,打枣的欢歌,赶会的热闹,串亲的兴奋,新年的喧闹,丰收的喜悦……,等等。邳州著名的农民画家王艳创作的《过大年》(见图3),该幅作品以乡村的街道为背景,描绘了农村过新年的热闹场景。画面突出描绘了舞狮子、放鞭炮、载歌载舞的形象,主要描绘了人们热闹祥和的形态,人、物、景的绘画线条流畅,画面中的人物众多,其神态、动作各异。色彩的使用上着重使用了大红、黄、绿、蓝、粉红、白几种颜色,搭配合理。整幅画面看起来生动、形象、喜庆,较好体现了 作品“过大年”的含义。这是劳动者真实情感的自然流露。邳州农民画并不以“创造”为目的,却创作出了最真诚、最自由的美。于是,越单纯,手法越简洁,美的流露,自然也就越轻松流畅。清新活泼、神奇的创造正是出自于这些随时随地的无拘无束的想象之中。这就是农民画!这就是热爱生活、热爱生命,和土地终日相亲的农民们的心声!所以对少有理论支撑的邳州农民所画出的这一幅幅图画,更可视为他们心灵深处的真挚歌声。对此国画大师李可染曾这样点评邳县农民画:“画家画画用技巧,农民画画用感情。”[6]一句话点出了邳州农民画的特征和实质。邳州农民画的这种真情实感的流露既是一种情感的真实、真诚、纯真,也是一种风格的质朴、率真,张道一先生把这一特征归结为“真”[7]。这种真实的情感是一种审美情感,农民画在唤起人们纯真情感的同时,也唤起了人们的美感,这种美感也是真诚的,而不是矫揉造作、无病呻吟或哗众取宠的,这种“真”不见得是一种现实生活的真,那些表现了民众的理想、向往和意愿的趋吉避凶、五谷丰登、风调雨顺、人丁兴旺等的吉祥象征内容也是一种情感的真诚。当然,也只有这种“真”才会具备“美”和“善”的特征。

图3 《过大年》 王艳

邳州农民画的审美功能与其说是民众审美观念的体现,毋宁说是民众对人生理想的追求,对美好生活向往的表述。在这种审美想像中,主体的愿望和理想得到了精神性、意念性的满足,从而使自我得以肯定,精神得到抚慰。农民画的精神性的功利目的和审美判断振奋鼓舞了广大的民众,使他们时刻以达观向上、理智现实的态度面对人生、面对生活;当然,这种精神的功利性民众也有着清晰的认识,是人们唯我的、能动的充满理性色彩的审美创适,这种审美创造是民众对生活的美好追求的一种替代性的补足和实现。总之,邳州农民画艺术,说到底它是一种观念性、主观性的事物,是民众的精神需求和审美意识的一种物化,一种寄托,是民间审美心理传统根深蒂固的一种传承,但同时它自身又以审美客体的属性诱发、强化着民众的审美意识和审美能力,培养、训练着他们某种特定的审美心理图式和审美价值标准。

参考文献:

[1]左汉中,李小山.中国现代美术全集——农民画[M].长沙:湖南美术出版社,1998:3.

[2]张道一,廉小春.美在民间[M].北京:北京工艺美术出版社,1987.223.

[3]唐家路.民间艺术的文化生态论[M].北京:北京清华大学出版社,2006:87.

[4]吕品田.中国民间美术观念[M].南京:江苏美术出版社,1992:143.

[5]王海霞.中国民间美术社会学[M].南京:江苏美术出版社,1995:20.

[6]李怀林.论邳县农民画35年的演变[A].杨先让.中国民艺学研究——第二届民间美术研讨会文集[C].北京:北京工艺美术出版社,1993:8.

[7]张道一.心灵之扉[M].济南:山东美术出版社,2001:180.

[责任编辑:吴晓红]endprint