载人小行星探测的任务特点与实施途径探讨

王开强 张柏楠 王悦 刘欢 武江凯 李志海

(中国空间技术研究院载人航天总体部, 北京 100094)

载人小行星探测的任务特点与实施途径探讨

王开强 张柏楠 王悦 刘欢 武江凯 李志海

(中国空间技术研究院载人航天总体部, 北京 100094)

介绍了载人小行星探测的发展现状,对目前美国基于“猎户座”飞船的载人小行星探测的概要方案进行了描述,包括探测器系统组成、运载火箭和飞行方案等内容。从速度增量、目标星引力等方面,分析了载人小行星探测的任务特点,并与载人火星探测、载人月球探测以及无人小行星探测的任务特点进行了比较。给出了载人小行星探测的实施途径建议,包括目标星选择、载人飞船系统设计等。讨论了其所涉及的推进、星际飞行安全保障、小行星表面行走等关键技术。研究结果可为我国开展载人深空探测提供参考。

载人小行星探测;任务特点;实施途径;关键技术

1 引言

小行星探测有助于探索宇宙的形成和演化过程,有助于保护地球免受潜在威胁小行星的撞击,目前已成为载人深空探测领域的热点。迄今为止,共有7个无人探测器探访过小行星,其中美国的“近地小行星交会”(NEAR)探测器[1]和日本的隼鸟号探测器[2]实现了对小行星的着陆探测。小行星探测发展到一定阶段,就需要人的参与,以发挥人的主观判断力、创造性和灵活性,更好地开展小行星表面巡游、样本采集与辨识等探测活动。另外,小行星还可以作为人类前往火星等其它星体的中转站。目前,已有美国提出了载人小行星探测的计划。载人小行星探测已开始成为21世纪载人深空探测领域的研究热点。

本文首先介绍了载人小行星探测的发展现状,然后分析了载人小行星探测的任务特点,并与其他载人深空探测,以及无人小行星探测的任务特点进行了比较,最后对载人小行星探测所涉及的关键技术进行了讨论。

2 载人小行星探测发展现状

目前,仅有美国提出了基于“猎户座”飞船的载人小行星探测计划,拟对编号为2000SG344小行星等进行载人登陆探测[3-4]。

2.1探测器系统组成

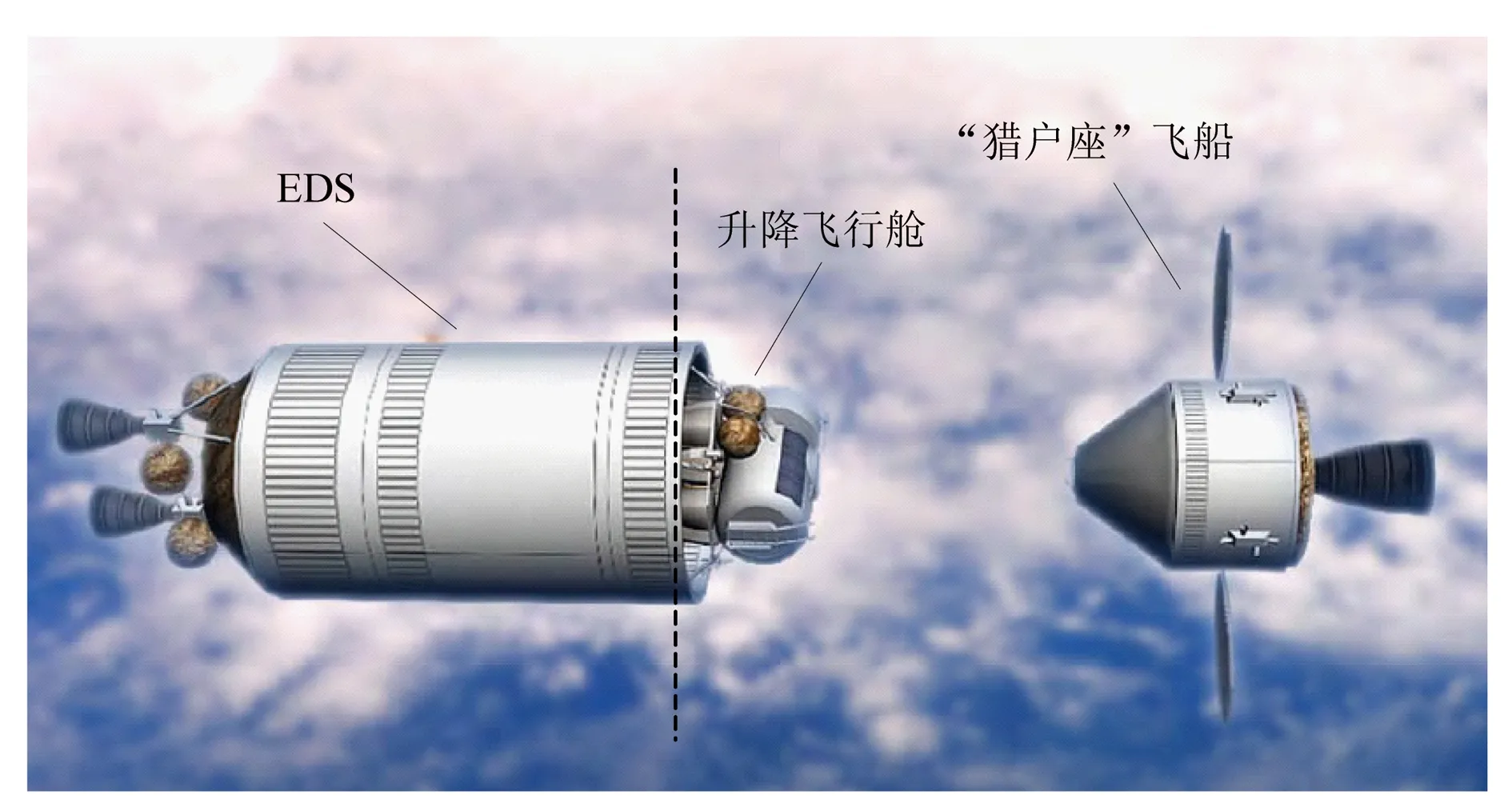

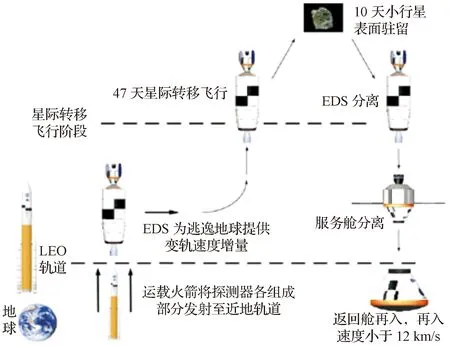

整个载人探测器系统由地球出发站(Earth Departure Station,EDS)、升降飞行舱、“猎户座”飞船三大部分组成,如图1所示[3]。各部分由运载火箭发射进入近地轨道进行组装。

图1 探测器系统及其近地轨道组装

1)EDS

类似于推进舱的功能,为整个探测器系统提供变轨推力和速度增量,在探测器系统成功与小行星交会后或逃逸小行星后被抛离。

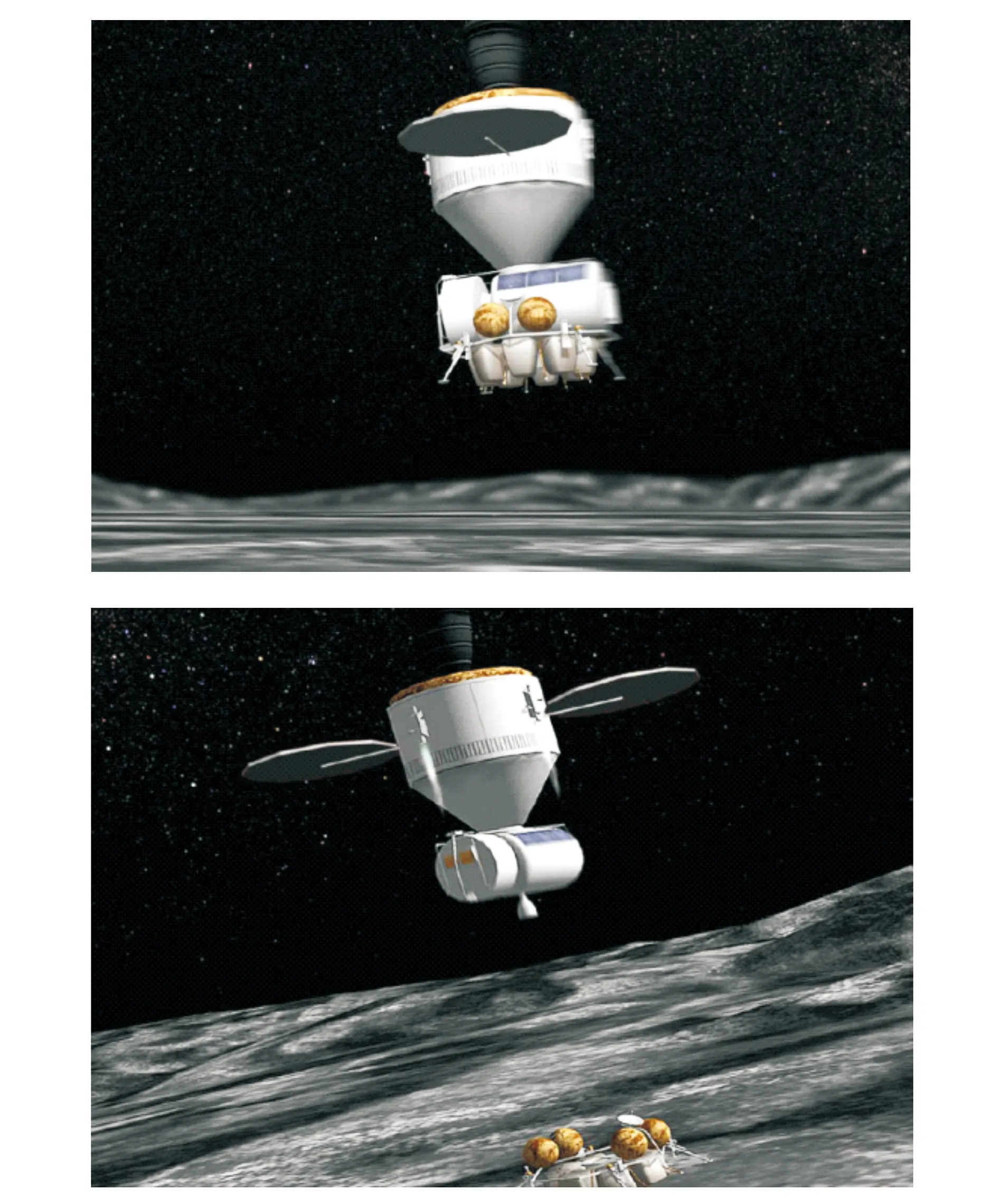

2)升降飞行舱

发射时位于整个探测器系统的中间。按照工作时段和功能的不同又可分为上升飞行舱、下降飞行舱两部分。上升飞行舱为飞船离开小行星提供推力;下降飞行舱为飞船和升降飞行舱组合体在小行星表面软着陆提供制动推力,在飞船和上升飞行舱组合体发射、飞离小行星时,下降飞行舱扮演发射架的角色,如图2所示[3]。

图2 着陆及飞离小行星

3)“猎户座”飞船

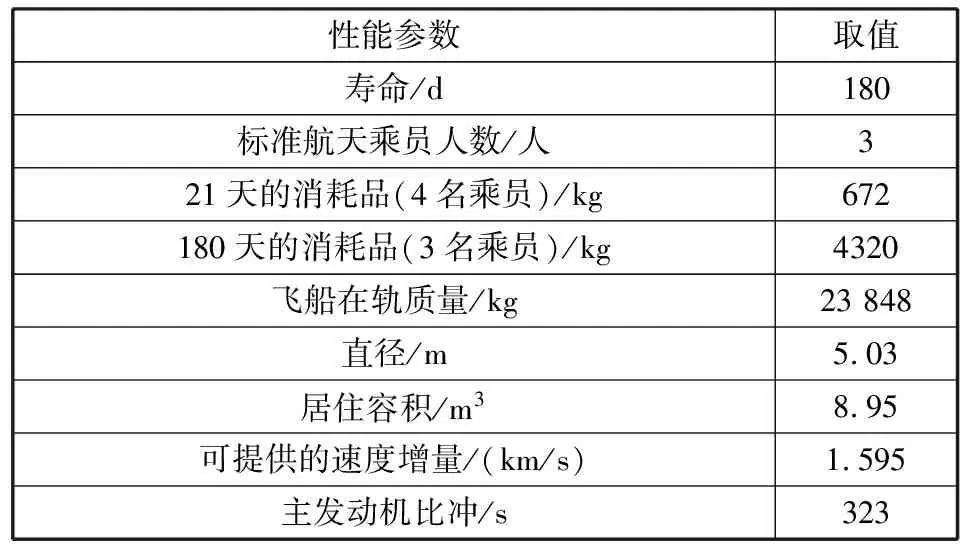

“猎户座”飞船(Orion CEV)是美国为重返月球计划设计的飞船,由返回舱和服务舱构成,可供4名航天员执行为期21天的载人登月探测使命。后来,美国取消重返月球计划,研究将“猎户座”飞船用于载人近地小行星(Near Earth Asteroid,NEA)探测。“猎户座”飞船的主要性能参数如表1所示[4]。

表1 “猎户座”飞船的主要性能参数

2.2运载火箭

运载火箭方面,美国考虑选择已有的成熟的运载火箭型号,将探测器系统的各部分分批次发射至近地轨道。目前美国的探测方案主要考虑了宇宙神-5(Atlas-5)、德尔它-4(Delta-IV)和“战神”(Ares)系列运载火箭,如图3所示[3]。

图3 美国考虑使用的运载火箭

2.3飞行方案

图4 美国载人探测编号为2000SG344的小行星的飞行方案

以载人探测编号为2000SG344的小行星为例,其飞行方案如图4所示,主要过程为:①使用运载火箭将探测器组合体各部分发射至近地轨道(LEO),并进行组装;②EDS为组合体提供逃逸地球的变轨速度增量,使其进入地球-小行星星际转移飞行轨道;③飞行47天后,使用EDS与小行星实施交会;④飞船与升降飞行器组合体和EDS分离,并在下降飞行舱的推力作用下在小行星表面软着陆;⑤进行为期10天的小行星表面驻留,开展探测任务;⑥飞船在上升飞行舱的推力作用下发射、飞离小行星,并再次与EDS对接;⑦EDS提供返回变轨的速度增量,使飞船进入小行星-地球返回转移轨道,EDS和上升飞行舱分离;⑧抵达地球,再入地球前抛掉飞船服务舱;⑨飞船返回舱以小于12 km/s的速度再入地球大气,安全着陆。整项探测任务共历时105天,其中地球-小行星转移飞行47天,在小行星表面及附近驻留10天,小行星-地球转移飞行48天。任务所需总速度增量为6.875 km/s[4]。

3 载人小行星探测的任务特点

载人小行星探测具有自身的一些特殊性,它与载人月球探测、载人火星探测、无人小行星探测相比均有区别。分析研究载人小行星探测的任务特点,明确其在任务实施、技术难度等方面的特殊性,是载人小行星探测首先要研究的内容。

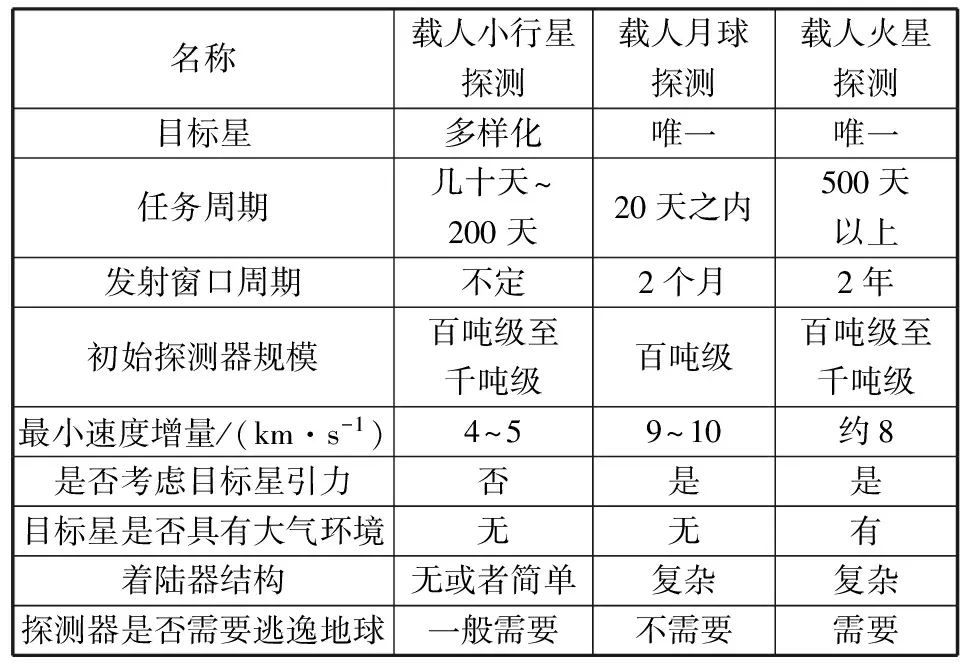

3.1与其他载人深空探测的比较

与载人火星探测、载人月球探测任务相比,载人小行星探测的任务特点如下。

1)速度增量、飞行时间、质量规模

小行星数量众多,分布广泛,公转轨道差异很大,因此针对不同目标小行星的载人探测任务所需的速度增量、飞行时间、质量规模有很大不同。国内已有研究得到载人小行星探测使命所需的速度增量(从停泊轨道上出发及以后的速度增量)最小约4 km/s[5],最大可以达到11 km/s以上;飞行时间大致在几十天到200天;探测器系统采用化学推进的质量规模在百吨级至千吨级。Daniel Zimmerman等人对编号为2000SG344的小行星进行了分析研究,得到速度增量为6.875 6 km/s、飞行时间105天的探测使命;对小行星1999AO10载人探测使命进行分析计算,得到速度增量为7.183 9 km/s、飞行时间180天的探测使命[4]。

2)目标星引力、大气环境

对于近地小行星,其引力很小,可忽略,且没有大气,因此载人小行星探测的进入、减速与着陆(EDL)过程与载人火星探测有很大不同,载人探测器与小行星的附着着陆过程类似于两个日心轨道航天器的“交会对接”,推进剂消耗可大幅降低,着陆器结构也得以简化。另外,也可以考虑探测器不在小行星表面着陆,而是在适当的高度保持对小行星的悬停、伴飞,此后航天员出舱附着着陆于小行星表面开展探测活动,这样可以省去升降飞行舱的环节和着陆舱的配置,简化探测器的组成和结构,减小探测器的规模。

3)目标星可能短时间进入地球引力范围

许多小行星的公转轨道与地球非常接近,它们有可能进入地球的引力范围,在短时间内以地球为中心引力体,沿着地球双曲线轨道飞行。有预测小行星Apophis将分别于2029和2036年进入地球引力范围[6]。此时,若利用这段时间对小行星进行载人登陆探测,则探测器仅通过地球轨道飞行即可与小行星交会,飞行任务时间可大幅缩短至数天,这有助于大幅降低航天员在飞行期间所需携带的消耗品,减小探测器质量规模,降低整个载人小行星探测任务的技术难度和复杂度。

载人小行星探测与载人火星探测[7]、载人月球探测的任务特点比较如表2所示。

表2 三种载人深空探测任务的特点比较

3.2与无人小行星探测任务的比较

载人小行星探测与无人小行星探测相比,主要有以下5个方面不同。

(1)载人小行星探测的飞行时间不能过长。这主要是考虑生命保障系统的运行能力和规模,以及航天员在太空中驻留时间的限制。“国际空间站”的运行过程中,航天员在站上的最长连续驻留时间控制在180天左右;而航天员在太空中驻留的最长时间记录约为一年半。无人小行星探测由于没有航天员的参与,其总飞行时间可以很长,可达到几年,这可以很大程度地降低无人探测任务所需要的总速度增量,减小探测器质量。

(2)载人小行星探测的速度增量较大。飞行时间与速度增量存在紧密联系,其满足以下规律:对于已知两点间的转移,速度增量先随飞行时间的增大而减小至最小值,此后随飞行时间的增大而增大。由于载人小行星探测的飞行时间有限,其速度增量可能无法缩短至两点间轨道转移的最小值;而无人小行星探测飞行时间非常长,可以通过合理增大飞行时间减小整个飞行任务所需要的速度增量。

(3)载人小行星探测在规模上与无人小行星探测有很大差别,包括乘员组在内的探测器初始质量将比无人探测器大很多,可达数百吨乃至数千吨,一般需要在近地轨道进行组装。

(4)飞行轨道设计时,需要进行应急返回轨道的设计,以保证航天员安全。其一般原则是,航天员在飞行期间的任意时刻,均可沿应急返回轨道安全返回至地球,以应对随时可能出现的严重故障。

(5)载人小行星探测器需要配置环控生保分系统、应急救生分系统、照明分系统和支持航天员出舱活动的分系统等,这些都会增加载人探测器的技术复杂程度,增大载人探测器的质量。

4 载人小行星探测的实施途径与关键技术建议

4.1载人小行星探测的实施途径

参考美国基于“猎户座”飞船的载人小行星探测方案,结合目前国内外载人航天技术及活动的发展现状,对载人小行星探测的实施途径提出以下建议。

(1)优先选择近地小行星(NEA)作为载人探测的目标星。在所有小行星中,近地小行星距离地球较近,对其进行载人探测的任务时间和速度增量较低,有助于降低探测任务的成本,提高任务实施的可行性。另外,近地小行星具有潜在撞击地球的威胁,对其进行载人探测有助于保护地球免受其撞击,有助于促进地球防护领域的相关研究。目前,美国考虑的编号为2000SG344和1999AO10的小行星也均为近地小行星。

(2)设计通用载人飞船系统,进行包括载人小行星探测在内的载人航天活动。美国的“猎户座”飞船具备完成载人登月任务和载人小行星探测任务的能力,其不局限于某一特定的载人航天任务,应用范围较广。我国未来的载人航天活动,可能包含近地轨道载人航天任务、载人登月探测、载人小行星探测和载人火星探测,若单独研制针对某项探测任务的飞船,会造成飞船型号多、通用性差、应用范围局限等问题。因此,应考虑研制通用化、模块化、系列化的载人飞船系统,其由具备不同功能的舱段(如推进舱、返回舱、着陆舱等)组成,各舱段根据不同载人航天任务的指标要求形成系列。在执行某特定的载人航天任务时,仅需选择合适的舱段组合成探测器组合体即可。

(3)发展大型、重型运载火箭。载人小行星探测器在LEO上的初始质量规模至少在百吨级,意味着采用未来最大LEO运载能力为25 t的长征-5火箭需要至少4次发射,并进行至少3次在轨交会对接组装;而对于其它目标小行星,则需要更多的发射次数和交会对接组装次数。发展LEO运载能力为50吨级、100吨级的大型、重型运载火箭,可以大幅减少发射次数和LEO轨道的交会对接组装次数,有效降低载人小行星探测任务实施的难度和复杂程度,提高我国实施载人小行星探测任务的能力,扩大载人探测所能触及到的小行星的数量和范围。目前,美国载人小行星探测所考虑的运载火箭中,最大LEO运载能力为战神-5(Ares -5)火箭的130 t[8]。

4.2载人小行星探测的关键技术

结合载人小行星探测任务特点,其所涉及的关键技术主要有以下6项。

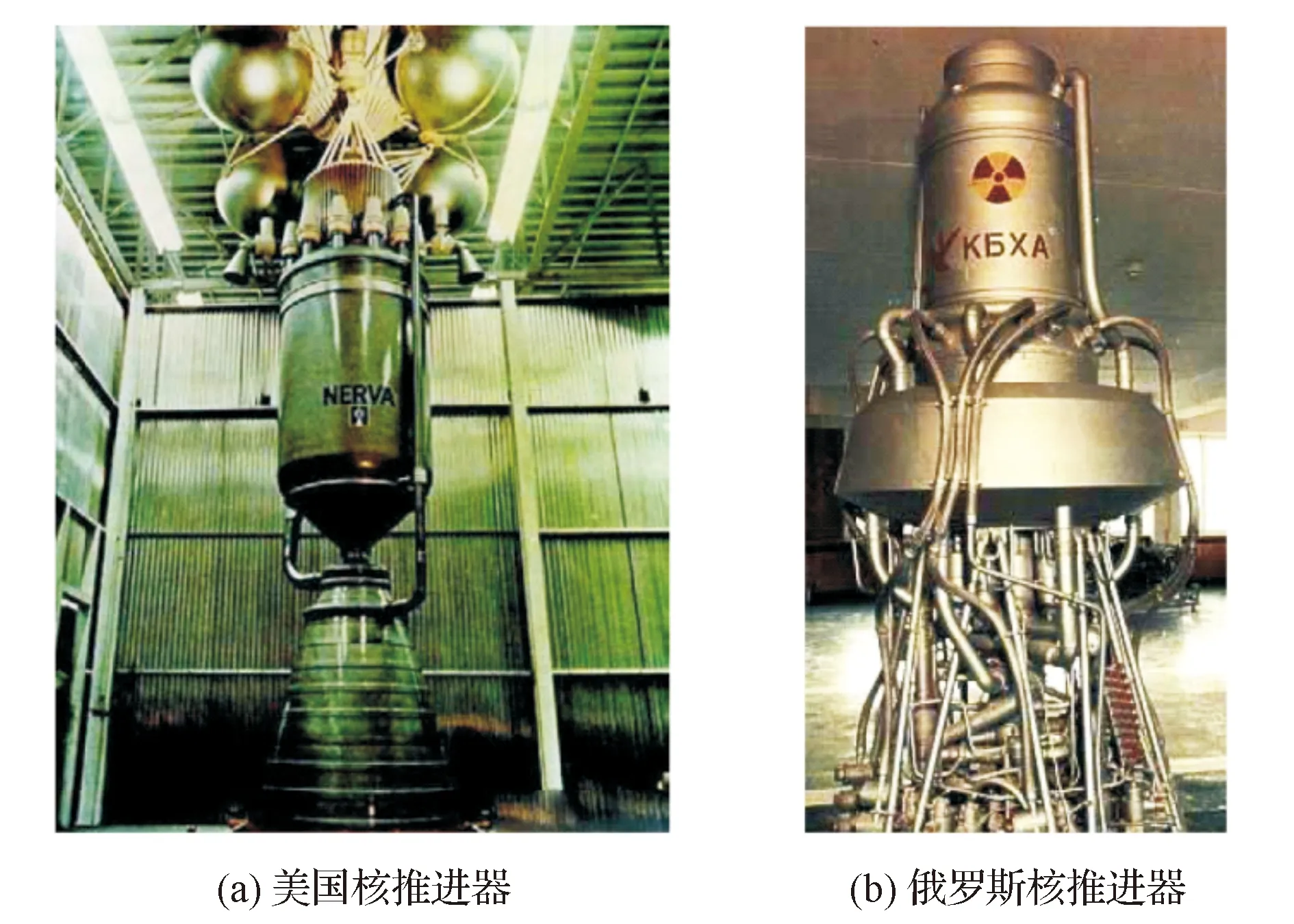

1)推进技术

目前,采用化学推进的载人探测器组合体质量规模在百吨级至千吨级。采用先进推进技术,例如电推进、核推进等高比冲推进技术,可以大幅降低探测器质量规模。但是电推进的推力较小,核推进存在辐射安全性的问题。载人小行星探测中,可以考虑将电推进技术和连续推力轨道技术相结合,在星际转移飞行阶段使用连续电推力推进,以降低推进剂消耗量。针对核推进的辐射安全性问题,可以考虑在推进舱加装防辐射板以保护航天员;而推进舱被抛离后可以在一定的变轨推力作用下飞向太阳,将核废料运送至太阳附近,以减小对太空环境的影响。鉴于高比冲和大推力的特点,未来核推进是一个重点发展的方向,目前美俄均在研制试验核推进器(如图5)[9]。另外,国内也有研究提出将几种推进技术进行组合应用[9]。

2)星际飞行安全保障技术

长期的星际飞行给安全保障带来了一些新的挑战,航天员将会面临银河射线、太阳耀斑、在飞行初始和结束时段的地球辐射带等3种辐射威胁,面临亚磁环境的影响。同时,星际微生物菌落会造成多种医学和技术风险,并可能严重影响飞行任务的安全和硬件可靠性。此外,星际空间的陨石也具有潜在的威胁[7]。未来可以分别考虑安装辐射屏蔽材料,在飞船内建立恒磁场,对载人探测器内外进行菌落检测和消毒,实现探测器对航天员的身体健康状况实时监控以及地面的远程监控、预防、诊疗,在探测器外表面加装空间碎片及陨石防护层等措施,为航天员与探测器在星际飞行中面临的辐射安全、亚磁安全、生物安全、医疗安全、陨石安全等问题提供安全保障。

图5 国外研制中的核推进器

3)小行星表面行走技术

在微重力的情况下,航天员如何开展出舱活动,如何在小行星表面行走并对其开展表面探测,是载人小行星探测需要解决的问题。目前,美国载人小行星探测方案中,采用了固定杆辅助航天员进行定位和行走(见图6)[3],航天员将固定杆定位至小行星表面,通过系绳将自己约束在固定杆附近的区域内进行行走和探测。

图6 美国航天员小行星表面行走方案设想

国内也有研究载人小行星探测表面行走的方案,主要包含爬行式、跳跃式等。[10]爬行式方案中,小行星表面预先固定了一张紧贴星体表面的网,航天员通过在网状结构上爬行实现行走;跳跃式方案中,小行星表面预先设置固定一张网状的帐篷,其与星体表面之间存在一个空间,航天员在该空间内进行跳跃式行走。

4)小行星表面附着技术

近地小行星几乎没有重力,因此在小行星表面软着陆后,如何将着陆器固定在小行星表面防止其逃逸,是附着技术需要研究解决的。目前在附着机构方面已有学者对锚机构进行了研究[11-12]。锚机构主要分为锚体和锚定位系统两部分,其基本工作方式是:锚体以一定的方式渗入星体表面并附着定位,锚体通过一定方式与锚定位系统连接,锚体和着陆器之间通过锚定位系统将着陆器固定在星体表面。锚体渗入的方式有钻孔式和熔化成孔式2种;锚体和锚定位系统的连接方式有线绳连接式和伸缩套管连接式2种[12]。锚机构类型的选用,应根据目标星体的地质状况而确定。

5)GNC技术

小行星与地球的距离较远,探测器与地球通信信号延时长,有时信号受到小行星或其它星体的遮挡,无法抵达地球,需要引入自主导航与控制技术。在星际转移飞行段,探测器可以基于太阳进行自主导航;在接近小行星的飞行阶段,如与小行星交会和着陆的时段,应转入基于目标小行星的高精度自主导航。类似的自主导航方案,在美国深空-1探测器和日本隼鸟号探测器中,都进行了试验和应用[2,13]。同时,对于载人小行星探测器,还应引入航天员手动导航与控制技术,在着陆和飞离小行星的飞行过程中,航天员可以手动对探测器进行导航和控制。其可作为自主导航与控制系统的备份。

6)再生式环控生保技术

载人小行星探测的飞行任务时间较长,为几十天至百天,须采用再生式环控生保技术,以减少航天员所需携带的消耗品,降低探测器的质量规模。目前再生式环控生保技术主要有物理化学再生式生保和受控生态生保两类。其中,前者适合中、长期的飞行任务,已经应用于和平号空间站和“国际空间站”中;后者适合长期地球飞行和地外星球探测飞行[14],但仍需要较长时间的研究、试验和验证,才可进行实际应用。未来载人小行星探测中,可充分采用物理化学再生式生保技术。对于受控生态生保技术的应用,须根据其发展情况而定。

5 结束语

载人小行星探测已成为21世纪载人深空探测的热点研究领域。本文基于这一背景,对目前载人小行星探测的发展现状进行了描述,对其任务特点进行了分析。针对载人小行星探测自身的特点,给出了任务实施途径建议和关键技术讨论。本文的研究成果可为我国载人航天发展战略规划提供参考。

References)

[1]Prockter L,Murchie S,Cheng A,et al. The NEAR shoemaker mission to asteroid 433 eros[J]. Acta Astronautica,2002,51:1-9

[2]Takashi Kubota,Tatsuaki Hashimoto,Shujiro Sawai,et al. An autonomous navigation and guidance system for MUSES-C asteroid landing[J]. Acta Astronautica,2003,52(2-6):125-131

[3]Landis R R,Korsmeyer D J,Abell P A,et al. A piloted flight to a near-earth object:A feasibility study,NASA-20070024872[R]. Washington D.C.:NASA,2010

[4]Dan Z,Sam W,Bong W. The first human asteroid mission:Target selection and conceptual mission design,AIAA 2010-8370[R]. Washington D.C.:AIAA, 2010

[5]王悦,刘欢,王开强,等. 载人探测小行星的目标星选择[J]. 航天器工程,2012,21(6):30-36

Wang Yue,Liu Huan,Wang Kaiqiang,et al. Target selection for human exploration of asteroid[J]. Spacecraft Engineering,2012,21(6):30-36 (in Chinese)

[6]Sam W,Dan Z,Bong W. Preliminary design of a crewed mission to asteroid apophis in 2029-2036,AIAA 2010-8374[R]. Washington D.C.:AIAA,2010

[7]A·C·卡拉杰耶夫. 载人火星探测[M]. 赵春潮,王苹,魏勇,译.北京:中国宇航出版社,2010

A C KopoTeeB.Mars exploration[M].Zhao Chunchao,Wang Ping,Wei Yong, translated. Beijing:China Astronautics Press,2010 (in Chinese)

[8]佟艳春. 美国重返月球计划的新型运载火箭[J]. 导弹及航天运载技术,2007(2):14-17

Tong Yanchun. New launch vehicles for US plan to return to Moon[J]. Missile and Space Vehicle,2007(2):14-17 (in Chinese)

[9]李志海,张柏楠,杨宏,等. 载人小行星探测推进技术初步方案设想[J]. 国际太空,2013(7):32-37

Li Zhihai, Zhang Bainan, Yang Hong, et al. Preliminary scheme of propulsion technology for manned asteroid mission exploration[J]. Space International,2013(7):32-37 (in Chinese)

[10]武江凯,白明生,石泳. 载人小行星探测表面行走方案设计研究[C]//第二届载人航天学术大会论文集. 北京:中国载人航天工程办公室,2012:23-27

Wu Jiangkai,Bai Mingsheng,Shi Yong. Research on design of surface walking scheme for human exploration of asteroid[C]//Proceedings of the 2rd Scientific Conference of Manned Spaceflight. Beijing:China Manned Space Agency(CMSA),2012:23-27 (in Chinese)

[11]Yang Gao,Alex Ellery,Mustafa Jaddou,et al. Planetary micro-penetrator concept study with biomimetric drill and sampler design[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems,2007,43(3):875-885

[12]赵志军,赵京东,高晓辉. 小行星着陆器锚定位研究[J]. 机械与电子,2009(10):6-9

Zhao Zhijun,Zhao Jingdong,Gao Xiaohui. Research of the asteroid lander anchoring[J]. Machinery & Electronics,2009(10):6-9 (in Chinese)

[13]Rayman M D,Philip V,Lehman D H,et al. Results from the Deep Space 1 technology validation mission[J]. Acta Astronautica,2000,47(2/9):475-487

[14]周抗寒,傅岚,韩永强, 等. 再生式环控生保技术研究及进展[J]. 航天医学与医学工程,2003,16(z1):566-572

Zhou Kanghan,Fu Lan,Han Yongqiang,et al. Research and development of technique of regenerative environmental control and life support system[J]. Space Medicine & Medical Engineering,2003,16(z1):566-572 (in Chinese)

(编辑:李多)

Characters and Technological Approach of Human Asteroid Exploration Mission

WANG Kaiqiang ZHANG Bainan WANG Yue LIU Huan WU Jiangkai LI Zhihai

(Institute of Manned Space System Engineering, China Academy of Space Technology, Beijing 100094, China)

The development of human asteroid exploration is reviewed, the conceptual design of the only human asteroid exploration program based on Orion Crew Exploration Vehicle from America is described, including exploration system architecture, launch vehicles and flight scenario. The character of human asteroid exploration mission is analyzed from the aspects such as velocity increment and target gravity, which are compared with those of human Mars exploration, human lunar exploration, and robotic asteroid exploration. Some suggestions are given on the implementation approach to human asteroid exploration mission, including target selection and system design of manned spacecraft.The relevant key technologies involved in the mission are discussed, such as propulsion, safety support during interplanetary flight, walking on an asteroid. This paper can be provided as a reference for strategic programming of Chinese human deep space exploration.

human asteroid exploration; mission character; implementation approach; key technology

2013-11-20;

:2014-02-24

国家重大航天工程

王开强,男,博士研究生,主要从事航天器总体设计方向研究。Email:wangkaiqiang1988@163.com。

V476

:ADOI:10.3969/j.issn.1673-8748.2014.03.019