加西亚·马尔克斯和中国文学

鲁竹

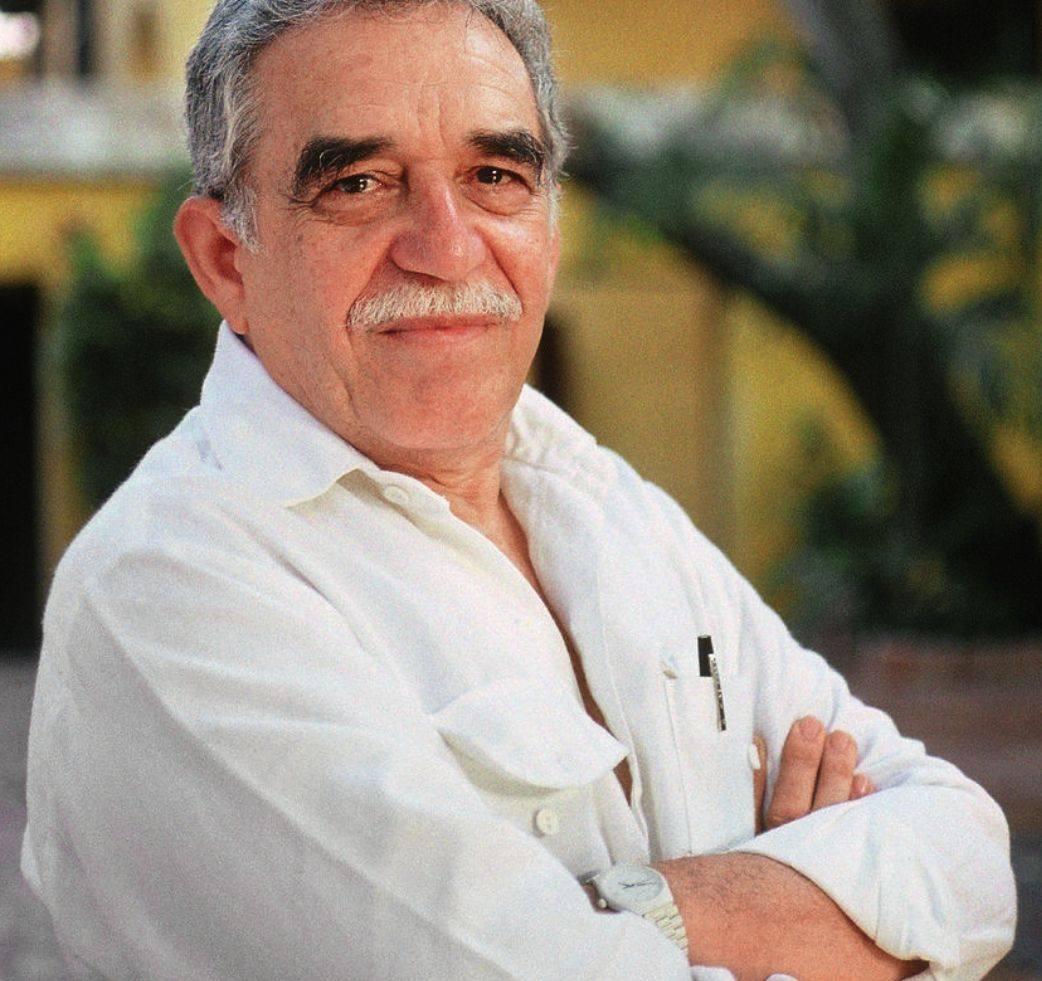

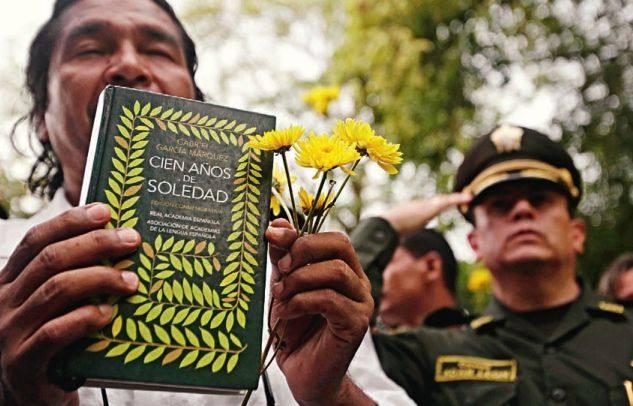

很少有哪个外国作家的去世,能像马尔克斯一样在中国读者中引起如此之大的关注与震动。上世纪80年代以来,世界级的大作家中,卡尔维诺(Italo Calvino)、博尔赫斯(Jorge Luis Borges)、金斯伯格(Allen Ginsberg)、索尔仁尼琴(Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn)、艾特玛托夫(Chyngyz Aitmatov)相继去世,都没有引起中国媒体与普通大众的极大关注。但马尔克斯去世的消息迅速在网络传播,成为一个不小的文化事件。中国青年竞相用那个著名的开头悼念马尔克斯:

“多年以后,我常回想起在小镇的租书店,初次看到《百年孤独》的那个遥远的下午。”

可以毫不夸张地说,加西亚·马尔克斯及其《百年孤独》对中国当代文学的影响是空前绝后的,超越了古今中外任何一位伟大作家。而要理解这一点,必须从中国当代文学说起。

1980年代的中国文学

1980年代是中国文学的黄金时期。当时文坛的主流是描写十年文化大革命带给中国人的灾难和创伤,被称为“伤痕文学”。现实主义,注重写实和叙事则是自20世纪50年代以来的主要创作手法。然而,很多作家,尤其是年轻作家已经非常不满意这种单一的手法,雄心勃勃地寻求突破与变革。

同时,70年代末期开始的改革开放政策,结束了中国与世隔绝的状态;中国开始打开国门,吸收国外的各种信息,各种文学的创作方法和流派开始蜂拥进入中国。有人说,中国用10年时间走完了国外100年的历程,即指1980-1990年间翻译介绍了国外20世纪以来的各种文艺思潮和理论,特别是现代主义的理论和作品。

打开国门与经济改革,使得中国突然面临传统与现代、民族与世界、自我认同与文化审视等等矛盾。于是,处于文化身份与文学变革双重焦虑的中国文化界,如饥似渴地学习借鉴国外文学,希望从中寻求撕破束缚的新方法。

在此背景之下,加西亚·马尔克斯1982年获得诺贝尔文学奖可谓躬逢其时。几乎是同一时间,中国的文学杂志均大肆宣传。当时中国的文学出版仍然十分强调现实主义,而魔幻现实主义在当时被认为是现实主义的一种,于是迅速地加以介绍和翻译。因此,马尔克斯给中国文学界带来的震撼与激励和那个特殊的历史时期、社会文化心理紧密相关,在此之前和之后的任何一位作家都没有像马尔克斯那样影响巨大。用评论家朱大可的话说:“《百年孤独》成为中国文学从伤痕叙事转型的教科书。”

马尔克斯在中国的传播

加西亚·马尔克斯的名字第一次出现在中国的刊物上是1977年的《世界文学》,但是在1982年以前,马尔克斯仅仅是作为拉美文学中的一员加以介绍,所占用的篇幅并不比其他重要的拉美作家如博尔赫斯、略萨明显得多。1982年10月诺贝尔文学奖授予马尔克斯后,对诺贝尔文学奖情有独钟的中国文坛热闹起来。有关外国文学的权威杂志都在第一时间介绍了他,有些文章直接从哥伦比亚、墨西哥等国的杂志中翻译过来。

马尔克斯的传播除了社会文化与文学生态的原因外,还有一个现实因素,那就是西班牙语的翻译人才经过20年的培养终于成为重要的翻译队伍。此前只有极少数关于拉美文学的介绍,从英语、法语等文章中译介。自从20世纪六七十年代以来,中国学习西班牙语的人,多数在国外深造,例如最初译介马尔克斯的陈众议70年代末就在墨西哥学习过,这是非常现实的条件。

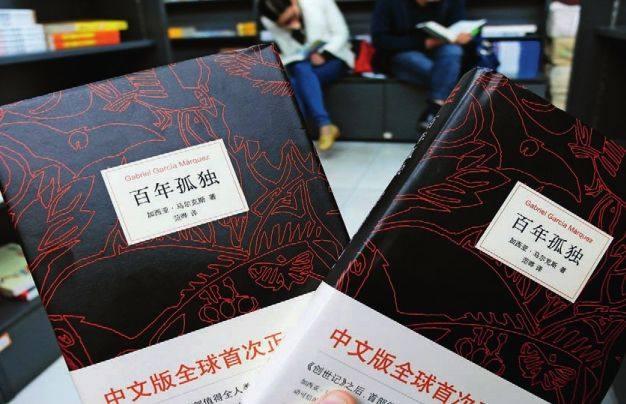

1983年5月,中国在西安召开了关于马尔克斯的座谈会。1984年,北京和上海的两家出版社各自推出了《百年孤独》的中译本。很快,几乎所有的马尔克斯作品、马尔克斯重要传记以及《马尔克斯研究资料汇编》都在中国出版了。

马尔克斯对中国文学的强烈影响

恐怕连作家本人也没有料到,马尔克斯对中国文学的影响大大超过了对西班牙语地区或欧美文学的影响。

在1980年代初的中國作家和批评家乃至普通读者中,迅速形成言必称马尔克斯、人人在读《百年孤独》的盛况。马尔克斯笔下独特的历史文化景观、神秘的预言、超现实的神话传说、坐床单升天的美人、连下四十昼夜阴雨绵绵的天气以及其中影射的战争、饥荒、瘟疫、血腥镇压、残暴统治等等拉美历史,都极大地拓宽了中国作家的视野,为他们提供了观察世界的新眼光和文学表达的新方法。很多作家都谈论过初读《百年孤独》带来的震撼,著名作家莫言说:“魔幻现实主义文学从根本上颠覆了我们这一代作家。我在1984年第一次读到《百年孤独》,心情就像当年马尔克斯在巴黎读到了卡夫卡的《变形记》一样:原来小说可以这么写!”

马尔克斯的巨大影响力直接催生了19 85年前后的“寻根文学”流派,即寻找民族文化之根。作家们纷纷返回故乡,叙写家园,以一个地区或小镇展现中国几十年乃至上百年的历史文化变迁的作品纷纷问世。如莫言的《红高粱》系列,张炜的《古船》,贾平凹的“商州系列”,陈忠实的《白鹿原》,韩少功的《爸爸爸》和王安忆的《小鲍庄》等。

地域题材之外,随后的一批先锋作家,则更多从写作手法上的荒诞、超现实、魔幻等等方面浸淫于马尔克斯的作品,可以说是对马尔克斯的表层接受,如苏童、余华、格非、残雪等等,几乎80年代很多著名的作家作品都被囊括其中。很少有哪个外国作家如此深刻地影响了中国文学的走向,塑造了一个时期中国文学的面貌。值得一提的是,马尔克斯的巨大影响主要存在于80年代成长起来的一批作家。

此外,《百年孤独》那个伟大的开头也成为很多作家的模仿对象:比如莫言的《红高粱》,“一九三九年古历八月初九,我父亲这个土匪种十四岁多一点。他跟着后来名满天下的传奇英雄余占鳌司令的队伍去胶平公路伏击日本人的汽车队。”陈忠实的《白鹿原》,“白嘉轩后来引以豪壮的是一生里娶过七房女人。”其他种种不胜枚举,以至于有网友戏仿道:“多年以后,回忆自己的创作历程时,许多中国作家会想起第一次阅读马尔克斯的那个遥远的下午。”

除作家与学者之外,马尔克斯也是普通中国人耳熟能详的名字。因为很多高中教材都有《百年孤独》节选,很多大学的课外必读书目,也必定有《百年孤独》,甚至被称为中国大学生10本必读书之一。三联书社曾经发布“20年来对中国影响最大的100本书”,《百年孤独》也赫然在列。

为什么是马尔克斯

那么,为什么是马尔克斯?中国学者分析道:中国人看拉美作家的作品有种贴切感和亲近感。清华大学教授、著名作家格非在马尔克斯去世后发表意见,认为马尔克斯跟中国人有亲缘性:“在他身上,有两个东西,我们会关注,一个是对传统的关注,他把现代生活根植于最古老的生活。而中国有那么漫长的传统和历史,即便在现代生活中也有传统的影子,这是非常亲切的。另外一方面,他描述的社会生活跟中国也有亲缘性。”

中国和拉美都是发展中国家、“边缘国家”,“欧洲文明宴席上的迟到者,匆匆跨越了好几个阶段,来不及让每个阶段得到成熟的发展。”(墨西哥学者何方索·雷耶斯之语)各自都有漫长屈辱的历史,悠久深厚的传统。因此,一方面魔幻所产生的荒谬感,在堅冰刚刚打破的上世纪80年代初,很容易对写作者以及读者造成震撼与冲击;另一方面,无论如何神奇魔幻,马尔克斯都站在现实主义的大地上,他所处理的实质是整个拉丁美洲的基本现实。中国作家因此反观自己的历史文化、现实生活与民间经验,一样充满魔幻现实的丰富资源。

有专家指出,马尔克斯为中国作家示范了如何在师法西方现代文学的同时,以自己的方式处理传统与现代、想象与现实、民族的与世界的关系,激起中国作家对文学现代化的另一种想象。但是,亦步亦趋地模仿终究不会是真正流芳百世的作品。作家莫言1987年就发表文章认为要抗拒马尔克斯的影响。这也是著名理论家哈罗德·布鲁姆(Harold Bloom)所说的“影响的焦虑“。莫言坦言:“在长达二十年的时间里,我一直在跟马尔克斯、福克纳搏斗,这是一个很痛苦的过程。”在中国文学受马尔克斯影响的30年后,2012年,莫言荣获诺贝尔文学奖,可以说是中国本土经验与魔幻叙事结合的成功范例。诺贝尔奖授予莫言的原因是:“他将现实和幻想、历史和社会角度结合在一起。他创作中的世界令人联想起福克纳和马尔克斯作品的融合,同时又在中国传统文学和口头文学中寻找到一个出发点。”