黔中“打田苗”田野调查

——土地权与“家屋”结构

李宗倩,黄 旭

(贵州大学 人文学院,贵阳 550025)

黔中“打田苗”田野调查

——土地权与“家屋”结构

李宗倩,黄 旭

(贵州大学 人文学院,贵阳 550025)

土地,是农民世代传承的财富和赖以生存的根本所在,是“家”的符号载体。任何土地上的族群体不仅受其恩泽,而且创造出绚丽多彩的民族文化。农村土地制度映射族群文化,并且在村落、房族关系中起着基础性、深刻性作用。村落土地权流转与土地资源再生产、再分配过程中,贵州“打田苗”对“家”产业的传承,显得尤为重要。这片土地上,有田土山林和亲人,就有了生产生活资料和居所,也就是“家”。

“打田苗”;土地权;家屋

一、问题的提出

在黔中少数民族村落中,土地资源不仅是经济视角中的财富,而且还是人类学视野下“家”的功能载体。家是一个集体概念,“家”是生活的共同体。[1]贺雪峰在《新乡土中国:转型期乡村社会调查笔记》中写道:“权力显然不只是指那些赤裸裸的暴力,稳定的权力需要有一整套制度加以维护和支撑。”[2]通过田野调查,了解“打田苗”这个族群是如何维持“家”的传承和发展的,当他们眼中的“他者”闯入与他们的土地资源打交道时,他们又运用什么样的机制处理,等。

二、“打田苗”与“吴家三寨”

(一)“打铁苗”与“打田苗”

1.“打田苗”的主要分布

“打田苗”主要分布在贵州省黔南州惠水县。惠水,唐贞观四年(公元630年),属清兰县管辖,五代设南宁州,宋为“西南夷五姓番、七姓番”之地,元置“八番”,明建程番府、定番州。直到1914年,称为定番县。1941年,改称为惠水县,至今成为省会城市贵阳的“后花园”。田野调查所到的“打田苗”村寨,正位于惠水县东北部的摆金镇,302省道从镇中自西向东穿过。

2.“打田苗”的自称与他称

田野调查之前,通过摆金镇的一些汉族乡镇工作人员了解到,他们当地主要居住的是被称作“打铁苗”的苗族,并开始了对“打铁苗”的“误读”,认为之所以有这样的“他称”,应该是这支苗族很擅长打铁或冶金技术,而被冠以如此称呼。于是,查阅很多关于惠水县记载的文献,都未发现有关“打铁苗”的介绍。

但在田野调查过程中,发现他们向外人表述自己民族身份时,从未用过“打铁苗”等字眼,只是一直腼腆地称“我们是少数民族”,从表情流露中,似乎带有一丝自卑感。而其他汉族或者是布依族对他们的真实称呼为“打田苗”,因为以前摆金当地的农民在田里犁田,被“外人”见到,就称他们作“打田苗”,从称呼上就可见田土对他们的重要性,以及其耕作面广,因而才能给“外人”留下深刻影响。正如马克思在《论土地国有化》中说:“如果不实行大规模的耕作,就不能有效地加以利用”。[3]“打田苗”在当地苗语里读作“mang”,而“摆金”用当地苗语为“bujie”,这是现在的地名。原来摆金的古籍中说,老祖宗来的时候取的名字叫作“ming⁃lang”。后来冗锄寨(摆金镇的一个村)有些老人家有钱了,由于银子放置时间过久,就拿出来放在寨子里的一块冲刷白净的大岩石上晒,在阳光下银白色的亮光闪烁耀眼。这样,外面的人见到了,就说:“他们这个寨子真的有钱啊,叫‘摆金’啊!”就这样,后来就被称为“摆金”了。

(二)“吴家三寨”

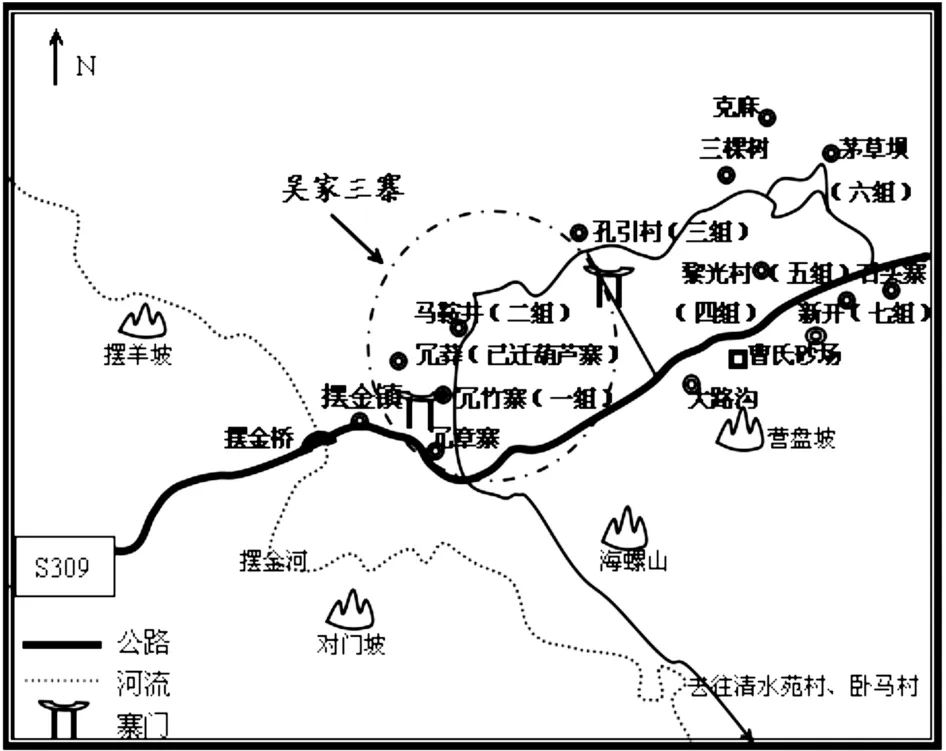

摆金最大的家族体系应是吴姓,当地称为“吴家三寨”。其村寨北面靠山,依山而建;南面山脚,马路自西向东通过;西面有摆金河自北向南流淌;东面则通往都匀。吴姓是否是最早的开寨始祖,还未得到具体考证,但从他们的手抄“祖先迁徙三十二地名”,以及他们说自己的祖先是明末清初从东部(今江西)一带打仗而来来看,“打田苗”的原身应该也是“军屯”或“民屯”的后裔。然而,在历史的沉沉浮浮中,他们的民族认同在不断地发生着变化,最终被定义为现今的“打田苗”。

图1“吴家三寨”图(笔者自绘)

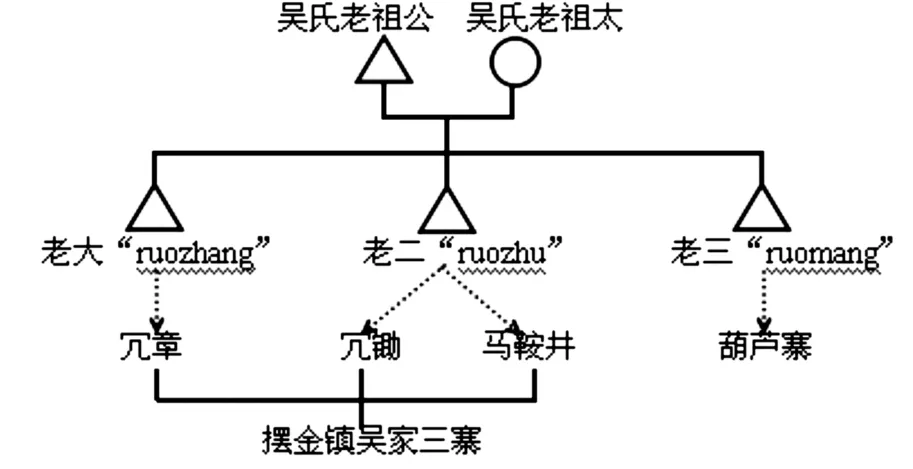

摆金“打田苗”吴姓有其字辈排列,依次为:“世、尚、华、文、光、朝、廷、国、志、起”,当这十代子孙过后,又重头循环排辈。据当地人吴Z讲述,吴家都是一个老祖宗传下来的,在摆金的冗章、冗锄、马鞍井都是吴家的,在摆架还有吴姓的一个房族,叫猛摆小龙寨,还有一部分在杨茂,另外还有一个支系在鸭绒新田村和花溪高坡。他们与摆金吴姓的字辈都是一样的。吴Z还说:“我们跟黔东南那边的侗族‘吴姓’不一样,就像我们和清水苑那边的‘wu’也不一样,我们这个吴和他们那个吴不是一个,可以开亲。我们是口天‘吴’,他们是一無所有的‘無’。”据了解,卧马苗族和摆金这边都是一个族。传说,在很早以前,卧马是“無”姓。有一天,他们那边有一个小孩子落水了,摆金这边的“吴”姓老人正好路过遇到了,将其救起。卧马那边为感谢老人,就将小孩子改姓“吴”。摆金吴姓为了打通与卧马無姓的姻亲网络,还修建了卧马桥。他们之间是开亲的,即使他们改姓“吴”(现在乡政府登记上,都统一为“吴”姓)。而吴家的三个寨子,原来是一个老祖公传下来的,当时那个老祖公有三个儿子,老大叫“ruozhang”(冗章)、老二叫“ruozhu”(冗锄)、老三叫“ruomang”(冗莽)。现在的吴家三寨是:冗章、冗锄、马鞍井。冗锄和马鞍井都是老二传下来的后代。因为人丁越来越多,土地不够分配,老三冗莽就搬家到葫芦寨。现在摆金镇,吴姓老三家的那一支系只有几户人家了。如图2所示。

图2“吴家三寨”分支图(笔者自绘)

“吴家三寨”虽然因乡镇建设和行政划分将冗章寨划到摆金村,而冗锄和马鞍井归属立新村管辖,但家族观念仍很强。由于摆金村就坐落于摆金乡镇的中心位置,从房屋的建设来看,冗章寨的吴家在经济上占有很大优势,不仅交通便利,而且做生意的人家也很多。而位于半山腰上的冗锄和马鞍井相对来说,生活艰苦很多:一方面,因地势较高,房屋多置于山腰上,通向山顶的都是石阶小路,交通十分不便;另一方面,水压上不去,特别是旱季,山上存在用水困难等问题。并且,近年来外出工作打工的年轻人越来越多,留守老人和儿童的问题也比较严重。在外人看来,这三个寨子,或许会因为经济发展的相对不平衡,而导致他们之间的家族观念淡化。但,他们恰恰并非如此。田野调查一开始,由于是由当地乡政府计生工作人员引入,很多家里并非独生子女的村民对田野工作者都存着防备、芥蒂之心,并且是群体性的防备。当进入吴姓J家时,他几番推辞。在田野工作者三番五次“打搅纠缠”后,他实在无力再找理由,向田野工作者说了实话:“我们(村寨)家族的人说了,无论你们来问什么,都不能跟你们说”。他的话,对田野调查者而言,的确是不小的打击,也提醒了调查者在田野工作中应注意的许多问题。直到田野工作者尽力解释并通过数十日田野工作,田野工作者的“表现”方被他们逐渐认可,从而使得调查僵局被打破。

由于突如其来的“外人”介入,他们眼中的“他者”身份建立,共同维护村寨利益的“对抗战役”正默默地进行,而且就在他们村寨内部,早已达成协议。他们对“外人”的防备心理,也许是这个族群在其历史中长期与异族群斗智斗勇的过程中形成的共同的警觉性。从他们祖先不断迁徙频繁更换住所,也能看出一些原由。当然,我国对苗族的历时性认同,不同时期存在不同的观念,这让任何一个要繁衍传承的族群,都会建立起自身的保护模式。当面对己得利益时,“吴家三寨”的个人会努力争取。但,遇到整个家族的事情,亦会积极参加、团结互助。正如费老认为:“若是群与群之间没有往来,没有接触,则它们社会生活的新方式,只有出于个人的发明。”[4]

三、“打田苗”的家屋与土地——以“吴家三寨”为例

(一)“打田苗”家与屋的构建

1.从房屋的结构看房族关系

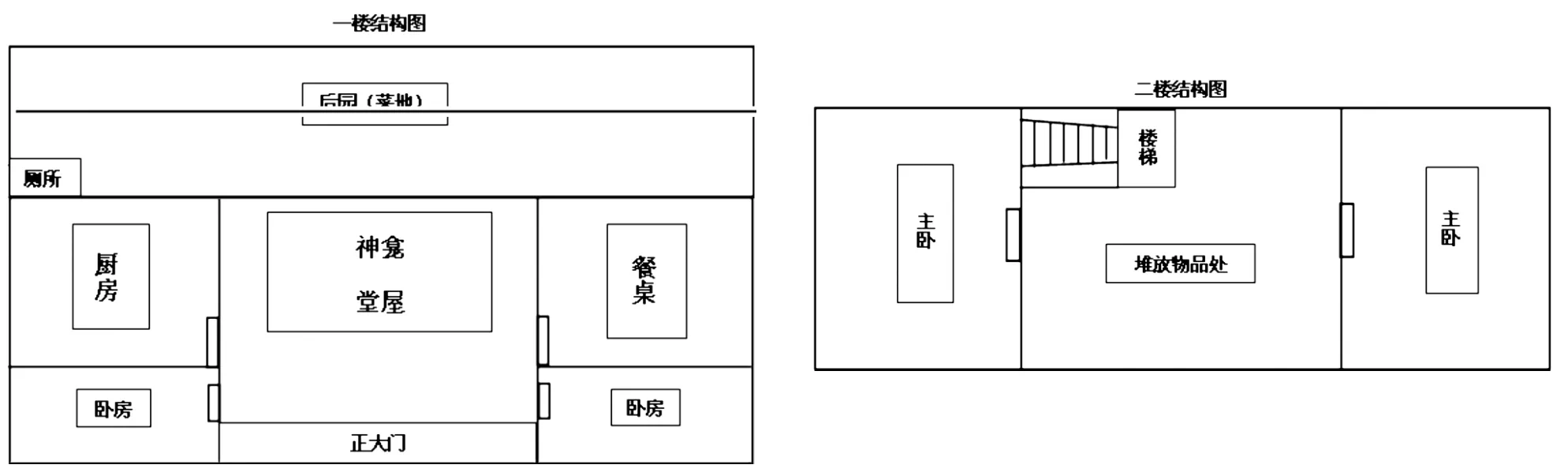

根据走访了解到,“吴家三寨”传统的居住模式为坐北朝南。从前,地主或较有钱的人家,都住在地势较高的山腰上,而相对贫困的人家则住山脚。这样,便形成了天然的保护模式,确保富人的家产不易被土匪劫抢。冗锄寨的吴L家,三十多岁,其妻正是卧马村“無”姓。他称自己的祖屋以前就是很标准的地主家屋建设。虽然他的爷爷辈并非是当地最大的地主,但也有相当多的家产。他家的祖屋就建于半山腰,从西向东,半圆弧拉开,根据山势而建。房屋的总面积大概有五百多平米。在当时,也算是较大房屋了。房屋是祖上传下来的,老祖宗留下的几个儿子都住在一起。最中央的房屋一般由大儿子继承。房屋的基本格局如图3所示。

图3 房屋格局图(笔者自绘)

一般来说,长辈或者已婚夫妻住二楼,孩子或年轻未婚者住一楼。但是,由于有些长辈年老体弱,难以每天上下楼梯,便也选择住在方便起居的一楼。现在很多家庭都可以按个人喜好选择自己的房间居住。一楼的正大门上一般挂有明镜、红布、簸箕等辟邪之物,门梁的两侧有凸出的房梁圆柱横截面,多户人家的圆柱横截面上都刻画有“乾”“坤”八卦符号,可见他们的宗教信仰是汉苗“风水观”相融合(当地也有天主教堂,但并未形成主流信仰)。正对大门的堂屋正中央摆放的是神龛,而左右两侧是卧室、客厅和厨房。基本每户人家在屋后都留有或大或小的土地,用于种植日常生活常用的蔬菜,有的则用于喂养家禽。而二楼的功能是居住和堆放粮食或杂物,亦有晾晒衣物之用,由木梯与一楼相通。

2.家族集体行为之建房“管生活”

“打田苗”在建房时,全村寨的人都要来帮忙,而主人家就负责给村里帮忙的人做饭。很早以前由村寨的人来帮着建房搭屋,而现在由于建房都是请泥水工,村寨的人也老“帮忙”,即是来帮着吃饭,当地称之为“管生活”。只要哪家建房,打地基、上梁和搬迁新房,都必须请全村寨的人来吃饭,而且一日三餐都要包。虽说以这种方式,提供让村寨村民“聚餐”的机会挺好,但从节俭的角度来看,不免有铺张浪费之嫌。当地村民吴J说:“现在公家的建房、搬家不准办酒了,以前都是需要请寨子里的人吃饭。现在这个政策也好,不用浪费钱。老百姓办,那是迫不得已才办酒。想想那些在城里买房子的,一套房子就是几十万,买下房子来了,哪里还有钱请人吃饭啊!现在建房的,要是有地可以在自己地里建,要是没有地的,只有在老宅基地建房。要是去找别人买的话,就要看自己的关系。”

从“吴家三寨”的建房来看,“打田苗”不光对耕种的土地依赖性强,对居住的房屋也十分重视。不仅是住户本身的事,也是全村寨的事。“打田苗”的团结是以血缘关系为纽带建立起来的。

3.“打田苗”的祖屋土地权继承

祖屋一般都是“家”延续的物质产物。

首先,祖屋长子继承制。这跟汉族传统宗族财产的继承观念是一样的。当然,也有几兄弟之间均分或协商分配祖上财产的情况。

其次,女儿没有祖屋继承权。实际上摆金“打田苗”受汉族重男轻女的思想影响,认为女儿都是嫁出去的,嫁到人家就是人家的,也不需要继承娘家的财产。祖屋的继承,一般来说是没有嫁出去的女儿那份的。女儿在家里的分量的确没有儿子重,因而从小家长对子女的重视程度就不一样。在贵州黔东南地区,银饰一般传给女儿。但惠水“打田苗”戴银饰(如银项圈、银手镯)的都是小男孩,只要是家里的男孩子生病或不听话,家人就会找“媒拉婆”帮忙算命,之后就请舅舅家赠送银饰佩戴,寓意是驱邪挡灾。

最后,无血缘关系者无祖屋继承权。如果是没有结婚组建家庭者,或者是已婚无子者,是不能继承祖屋的,只能自己另辟一方田土生活。当地的吴C,是其养父从外面抱回来养大的。他的养父自己没有孩子,就让吴C随他姓吴。吴C现在依然居住在山上,是养父留下的一所小房子,路较陡,家里很简陋。当地吴姓成员心里都知道,他没有吴氏血缘,不是吴家后人。房族在分土地的时候,有一处集体用地,是他养父家的老宅,他都没能分到,而是分给了他的堂兄弟。当地人说:“像他这样的,在吴家财产的继承权上就是有所缺失的。”

4.“打田苗”墓地资源交换关系

“打田苗”一般都是将逝者的坟墓修建在自家田地里,要是生下来不久就夭折的小孩,则是丢弃于后山上一处专门处理小孩尸体的坑里。

在墓地的选择上,很多人家还是要请风水先生看好,甚至有的在生前就已经选好了“风水宝地”。要是风水先生根据其生辰八字或家族命运推算出某方位的坟山适合,但是那片土地权又不属于他们所有,他们就会请当地的人作介绍人,通过双方协商议定价格购买。据L介绍,立新村六组山上的坟,大多不是当地人,而是外地人的。他说:“当地人自家都有田土,都是自家埋在自家地里。而外地来的人,在当地没有土地,在外面赚了钱,又看中了当地的风水,就来这里买地建坟。”放眼望去六组山上,有一座建得很宏伟的坟,据说是当地的班姓,以前在摆金镇居住,但是后来在深圳做生意挣了钱,就回来摆金镇找风水先生看了一块地安葬老人。班家的这座坟,石匠、石料都是专门从云南那边拉来的。当地人看到,觉得很气派,很有钱,他们觉得修砌得像房子一样。

由于经济的发展,部分人对土地的使用权,通过交易双方协商后,达成共同的利益需求。“农地制度的核心是农地产权制度.不同的土地产权制度是区别不同的社会发展阶段的重要标志。”[5]因此,在“打田苗”土地资源的使用权转换上,无论是阳宅还是阴宅,都有其自己的交换网络和模式,即使是“不等价交换”[6]。

(二)“大家庭”中的公共土地使用

摆金村寨中都有机动田属于公共的、集体的,不属于私人。“公田的存在是村落和家族祭祀的经济基础,同时村落与家族祭祀表现了传统的社区互助、经济轮值制度的存在。”[7]因此,机动田一般用于修建土地庙、消防水塘、寨门、占地补给等。有些人家的田被占了,就有机动田补给他们,之前也会协调好。例如:土地庙一般建于寨门附近或交叉路口(也有指路碑)。土地庙属于村寨集体的共同精神财产,修建土地庙的资金来源主要是村民集资。每逢过年过节,每个村的人都会拿公鸡来祭拜土地神,祭拜次序也没有刻意要求谁先谁后。特别是“还愿”的人家,会提前一些祭拜。村里的集体山林权,一般都由村支两委的干部们代为管理。但其中也发生过令村民不愉快的事情,据了解,在十几年前,G某当时负责山林产权契约的管理。但是,有村民发现,外村的人居然到他们村的山林砍树、种地。后来两个村子的人就争夺山林土地权时,让G将契约拿出来证明。可是,他却说契约不小心被烧毁了。这样一来,两村的矛盾更难以解决,只好到县里打官司。虽然因G的行为让村里蒙受了损失,但村里人也没有对他做极端的处理,即使大家心里都有一道坎。关于公共用地,很多人都觉得是为家乡的发展好,都会支持,他们有强烈的族群共同体意识。

四、结语

乡土中国,“大传统”与“小传统”相互融合,家庭则是家族的基础元素。在黔中少数民族村落中,土地资源不仅是经济视角中的财富,而且还是人类学视野下“家”的功能载体。通过对黔中“打田苗”的田野调查,乡土之情中联系其的重要纽带便是土地上孕育出的文化特征,深深吸引着这片土地上的族群体。族群之中的社会交往与其社会结构的形成,都与家族血缘和土地资源的分配有关。费孝通说过:“中国社会是乡土性的”。[8]土地制度的个性和共性,从历史的纵向与社会关系的横向,平面式铺开,构建出立体的、栩栩如生的三维空间社会结构关系图。“打田苗”对土地权与“家”观念的认知体现了土地不仅是核心家庭中“小家”的,而且是扩大家庭甚至整个房族“大家”的精神财产和物质依托。

[1]中根千枝.適応の条件日本的連続の思考[M].东京:講談社,1972.

[2]贺雪峰.新乡土中国:转型期乡村社会调查笔记[M].桂林:广西师范大学出版社,2003.

[3][德]马克思.论土地国有化[M]//马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集:第18卷.北京:人民出版社,1995.

[4]费孝通.费孝通论小城镇建设[M].北京:群言出版社,2000.

[5]《土地制度研究》课题组.土地制度研究[M].武汉:武汉出版社,1993.

[6]罗红光.不等价交换:围绕财富的劳动与消费[M].杭州:浙江人民出版社,2000.

[7]王铭铭.溪村家族:社区史、仪式与地方政治[M].贵阳:贵州人民出版社,2004.

[8]费孝通.乡土中国[M].上海:上海人民出版社,2006.

The Fieldwork of the“Datian Hmong”in Guizhou——Homes and Territory

LI Zong-qian,HUANG Xu(College of Humanities,Guizhou University,Guiyang 550025,China)

Territory is the Inheritance of wealth from generation to generation of farmers,is fundamental to the survival of farmers,and is"home"symbol carrier.Any ethnic group on the land is not only shined by its grace,but also creates a colorful ethnic culture.Rural Land System reflects ethnic culture,and plays a funda⁃mental,profound role in the village and house family relations.In the process of circulation,reproduction and redistribution of the land,the family property inheritance is particularly important in Guizhou Datian Hmong. On this land,where there are mountains and relatives,there will production and subsistence and accommoda⁃tion,and it is the"home".

Datian Hmong;land rights;homes

C95

A

1674-5078(2014)06-0073-05

10.3969/j.issn.1674-5078.2014.06.024

2014-09-10

贵州大学研究生创新基金项目《土地权与资源配置——以黔中“打铁苗”为例》(项目编号:校研人文2014014)

李宗倩(1989-),女,贵州安顺人,硕士研究生。主要研究方向为西南民族。黄旭(1988-),女,湖南长沙人,硕士研究生。主要研究方向为西南民族。