我国早期大豆著作简介

董 钻,杨光明

(国家大豆产业技术体系,北京 100081)

我国早期大豆著作简介

董 钻,杨光明

(国家大豆产业技术体系,北京 100081)

我国自20世纪初即有大豆专著刊行,至60年代已出版十余部。这些著作既反映了当时的大豆生产状况,又代表着那时的大豆科技水平,是我国大豆学术的奠基之作。本文对这些著作进行简要介绍,温故知新,以飨同好。

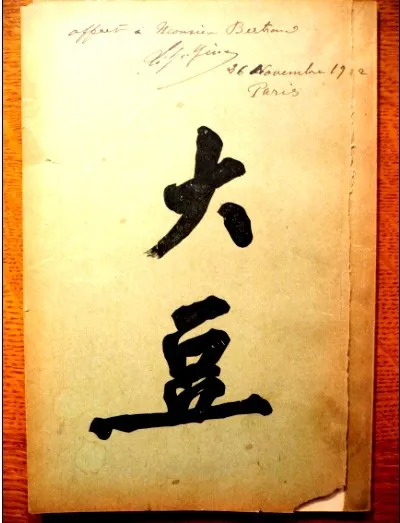

《大豆》,李煜瀛撰,远东生物学研究会刊印,(清)宣统二年(1910)。似32开本,自右向左排版,约2.2万字。

《Le Soja》,Li Yuying,L.Grandvoinnet,Paris:Les Soins de la Soci été Biologiqued’Extrême-Orient,1912。

《大豆》一书由李煜瀛(字石曾)撰写,书中首次谈到大豆“根瘤可以吸收空气中的氮素(固氮)”、“籽粒之蛋白质、油分和糖(淀)粉质含量分别占4400%%、2200%%和3355%%”、“大豆的滋养性有过于肉而无不及”。

《Le Soja》系李煜瀛与法国人L.Grandvoinnet合著,该书在中文《大豆》基础上有所扩充,共5章,内容包括大豆的种植、植株的构造和实验分析(化学成分)、大豆在食物链中的位置、大豆食品、大豆加工等。法文本出版后,先后被译为英、德、意文,对大豆及其制品在西方传播和推广产生了深远的影响。

《种豆法》,黄绍绪著,商务印书馆,1930。32开本,3.7万字。

本书是王云五主编的“万有文章”丛书中的一本小册子。全书包括总论、大豆、小豆、蚕豆、豌豆、花生、豇豆、菜豆、龙爪豆、红花豆、藊豆、刀豆、苜蓿、车轴草等共14章,“大豆”是本书的第一章,也是最重要的一章。“大豆”章中分述了概论、品种、风土、栽培制度、整地及施肥、播种、管理、收获共8节。作者指出,当时“美国大农场中,尚存以大豆之代替苜蓿而充家畜之饲料及覆于地下而作绿肥者”。“风土”节称:“大豆耐寒力为豆菽类中之最强者,不畏干旱,然结荚时颇需多重湿气;土壤凡轻松而排水佳良者,无不适宜”。“同一品种,因地方气候不同,播种期亦须变更”。值得注意的是,作者当时已告诫说:“欧美农学界对大豆栽培之研究均有良好结果,吾人对于大豆栽培,若不努力改进,亦将步丝、茶、瓷之后尘,而不能与其竞利矣”。

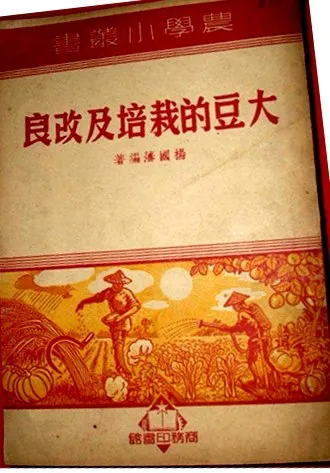

《大豆的栽培及改良》,杨国藩著,商务印书馆,1934。32开,5万字。

作者杨国藩曾任专门培训农技人员的上海漕河泾农学团导师。他在本书序中指出:“大豆、茶、丝是中国农产品的三国粹”、“若吾人不自策上进,恐将趋于衰落,拱手让给外人”。可谓语重心长,令人感慨。

全书分上、下编。上编为大豆总论、科属、形态、来历、产地和产量、出口情况、分类、品种、成分、用途、适宜的气候、适宜的土壤、所需的肥料、栽培法、病虫害、栽培制度,共16章。谈到品种,书中指出,当时辽、吉、黑大豆品种已有200余个。以表格形式列出了大豆干鲜重中蛋白质、油分、灰分(P、S、Ca、Mg、K、Na、N等)的含量百分数。“大豆全生育期平均所需积温为2700℃”、“大豆不宜施用太多氮肥,宁瘠毋肥是一要诀”、“氮肥太多,反不利于根瘤之生成”。从书中可以看出,当时(上世纪30—40年代)防治病虫多采用轮作、深耕、灯光诱杀等措施,所用“药剂”仅为石油乳剂、石碱水、烟草浸液、除虫菊、石碱水洒布而已,尚无杀虫、杀菌之化学药剂。

下编“序言”中特别提到:“日本不惜巨资不遗余力研究大豆习性与成分”、“美国派员来华调查大豆并携种回美试验栽培,在其国内广为宣传”、“大豆之重要和关系国计民生经济,概可想见”。该书已将生物统计引入大豆产量试验。

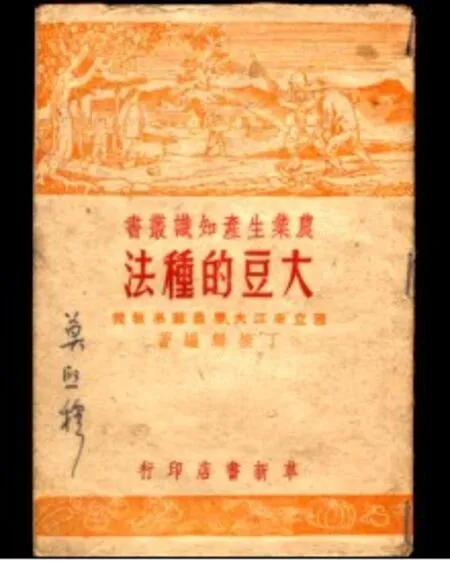

《大豆的种法》,丁振麟编著,革新出版社,1951。32开,5万字。

全书分序言、产况和分布、性状、大豆的品质、气候与土壤、栽培法、贮藏、用途,共8章。

书中提到:“任何一个品种,凡蛋白质高的,油分含量必减少”、“凡夏秋温度较高、雨量稀少的地方,所形成的种子蛋白质较多”、“肥料的施用,如用石灰,可以增进蛋白质的含量”、“品种的适应性极弱,甲地品种,移种于乙地,往往生育不佳,这是大豆选种上最应注意的问题”、“幼苗期,对霜的抵抗力颇强,生长盛期抵抗力弱,至成熟期又能抵抗(霜)”。

谈到结荚习性,作者写道:“土壤水分较少的地方,有限结荚习性的品种更形矮化,不能获得充分的收获量;反之,无限结荚习性的品种,栽培在过湿的地方,易使茎叶徒长而倒伏,所以北方宜选无限生长的品种,南方宜选有限生长的品种”。“大豆播种法,有撒播、条播、点播等,菜用大豆采鲜荚,子实饱满即收采;以收子实为目的,宜待叶已落完、茎荚现品种原有色泽时收,逾期不收,荚易爆裂,或遇雨霉烂”。

《大豆》,孙醒东著,科学出版社,1956。32开本,布面。14.4万字。1957年已译成俄文。

本书系孙醒东教授在河北农学院执教时撰写。全书17章。

作者介绍了他本人于1933年在美国对5个大豆品种的观测结果:每朵花产生花粉粒1870粒至6830粒不等,其中可孕者占87%,不孕者占13%,花粉粒的大小为27.18~31.70微米之间。作者分别于1936年(南京)和1951年(保定)对11个大豆品种的开花动态进行了细致观测,每隔1小时记录1次,分别观测了27388朵和1016朵(花开后,将其旗瓣剪半,作为标记)。结果表明,在南京,上午8时开花最多,占开花总数之71%~82%,10时至12时占12%~15%;在保定,开花集中在6点半至7点半,占开花总数之89.9%。温度以25~28℃、湿度以74%~80%最为适宜。

据作者本人观测,大豆品种结荚习性不同,开花顺序各异:无限性大豆“似由内向外,循向上(荏平黑豆)”;有限性大豆“由内向外,循向下开花(金大333322)”。书中附有开花顺序图。作者测得的大豆花朵脱落率为:无限性5个品种平均脱落52.5%,有限性5个品种平均脱落45.4%。

关于大豆栽培,作者也提出了许多论点。譬如,大豆单位面积播种量应以实际保苗数为准;“在东北,大豆混合播种(指间混作)不能看为是大豆发展的正确方向”。

《大豆的遗传与选种》,王金陵著,科学出版社,1958年出版,32开本,200页,17.4万字。全书7章。

在“大豆的性状与孟德尔遗传方式”一章中,作者就性状连锁遗传举例说,致绿种皮的基因G与致绿子叶的重复基因d1相连锁,绿皮绿子叶大豆(d1d1d2d2GG)甚普遍,黄皮黄子叶大豆(D1D1D2D2gg)更多,唯独黄皮绿子叶者(d1d1d2d2gg)极为少见。本章以8张表格表达了大豆各性状间以及与产量之间、油分与蛋白质含量之间的相关关系。

“大豆的进化与分类”一章指出了从野生大豆到栽培大豆的8个不同性状的进化方式。作者认为“把半野生大豆(G.gracilis)与栽培大豆断然分成两个‘种’是没有什么意义的”。

“大豆的生态地理分布”章提到:“凡土壤水分适中、气候清爽、阳光充足、夏季气温平均为21~23℃的自然环境,都有利于大豆油分的提高,但蛋白质含量则较低”,“高温使大豆油分的碘值降低,低温则使之提高”。

“中国大豆育种问题”一章讨论了我国各大豆主产区大豆品种改良和育种目标(如生育期、种粒大小、结荚习性、油分和蛋白质含量等)。在育种途径一节中介绍了γ射线、α射线、秋水仙碱处理种子等诱变技术。

“大豆混合选种与系统选种”一章详细论述了混合选种和系统选种的具体做法,还特别指出应减小试验中边际效应的影响。“大豆的杂交育种”一章,从大豆开花习性谈起,讲述了杂交技术、方法程序(包括自然混合选种法、人工混合选择、人工混合个体选择、自然混合选择及个体选择、多次个体选择即系谱法)。“大豆的良种繁育”一章介绍了良种繁育的组织系统、原种生产、种子田技术以及品质检验技术等。

《大豆栽培与良种选育》,王绶著,山西人民出版社,1962。32开本,约7万字。

本书“引言”开宗明义,指出“大豆是祖国的宝贵财富,其营养价值超过鸡蛋、瘦肉、牛奶”。

全书分上编“大豆的栽培”、下编“大豆的育种”。在上编中,作者指出:“大豆幼苗可忍受-- 22℃左右短期低温”、“大豆的最适宜ppHH值为 77..11,>99..11或<33..99,均不能生长”、“大豆需氮量为玉米、小麦、大麦的11..55~22..00倍”、“大豆根瘤所固定氮的数量决不能满足大豆生长的需要,更谈不上有所剩余”、“有人认为大豆耐瘠而不需要施肥的观点是完全错误的”。

下编提供了如下资料:“大豆的自然杂交率为0.04%~0.62%”、“后代产量的遗传型与母本产量的表型之间没有显著的相关”、“与产量呈显著正相关的性状是生长期、株高、分枝数、百粒重、株荚数、节数”、“蛋白质和油分含量与产量呈正的或负的不显著相关”。

《大豆》,王金陵著,北京科学普及出版社,1966。32开本,约4万字。

本书系王金陵先生应《知识丛书》编委会之约撰写的一本科普著作。全书分大豆的用途、大豆的性状、大豆对环境条件的要求、大豆品种、大豆栽培制度区域、大豆的栽培方法、大豆的病虫害7个部分。

“大豆的性状”部分对大豆的根、茎、叶、花、荚、种子构造作了细致的描写。指出:“大豆根大部分分布在2200厘米以上的土层内,少数根能深入土中 11米左右”、“侧根先向四方伸长,然后转而向下,整个根系呈钟罩状”。“花荚”部分以图的形式绘出了无限、亚有限、有限结荚习性的区别,并指出有限性品种的主茎和分枝顶端有一个大花簇。

“大豆对环境条件的要求”部分分别讲述了光照、温度、水分和土壤4个条件对大豆生长发育的影响,指出:“大豆开花结实要求一定长度的连续不断的黑暗时间”、“当温度降至1144℃以下时,大豆即停止生长”。作者还以生育期和结荚习性两个性状为例,论述了我国大豆生态类型的分布,介绍了春作、夏作冬闲、夏作、秋作和冬作5个大豆耕作栽培制度区域。

本文最后需要特别说明的是《中国大豆育种与栽培》这部专著。该专著是1959年由农业部和中国农业科学院联合组织编撰的农业科学著作之一。国内许多大豆专家参与编写,至1966年已编定,并已打印成上、下两册,分发各地征求意见。此时恰逢“文革”爆发,该书出版受阻。10年动乱后,吉林省农业科学院张子金先生于1980年重新组织专家在两册原稿的基础上加以修订补充,终于在1987年由农业出版社正式出版发行。平心而论,这部著作也应列入我国早期大豆著作。

2014-03-05

董钻,男,教授,沈阳农业大学,国家大豆产业技术体系顾问专家