地铁车站、车辆基地综合开发设计技术研究

胡智民

(中铁第一勘察设计院集团有限公司,西安 710043)

地铁车站、车辆基地综合开发设计技术研究

胡智民

(中铁第一勘察设计院集团有限公司,西安 710043)

通过阐述在设计、建设过程中,如何将城市轨道交通建设与地铁物业开发进行充分的结合,以达到公共交通完善、物业盈利及城市绿色环保等综合效益的目的,结合北京、上海、广州等地的物业开发实例,从地铁物业开发模式、交通组织研究、物业开发中的结构关键技术处理、物业开发中绿色节能环保理念的实现及地铁物业开发的审批流程等5个方面对地铁物业开发需要重点研究的问题给出研究思路。

地铁车站;车辆基地;物业开发;综合效益体

1 研究背景

随着城市土地资源日趋紧张及城市空间立体思想的发展,地铁已成为人类利用地下空间,缓解地面交通、实现人车立体分流、保护文物古迹的一种有效形式。由于地铁建设的公益性,且其社会价值更大于经济价值,为了减轻政府财政负担,必须尽量利用好建设地铁的每一分资源,进行设计调查,合理规划,充分开发利用地铁车站、车辆基地周边地下空间;同时为地上空间的综合开发应用提供便利,对地铁相关土地进行综合物业开发,便成为解决此类问题的有效途径[1-2]。

基于此,广州、重庆等地政府已陆续出台相关政策,要求在建轨道交通项目必须综合考虑线路配套物业开发方案[3-4]。文中将设计与建设过程中的城市轨道交通建设与地铁物业开发进行了研究,以达到公共交通完善、物业盈利及城市绿色环保等综合效益。

2 车站、车辆基地物业开发模式

由于我国地铁建设起步较晚,对轨道交通沿线的地铁车站、车辆段及综合基地土地综合利用的方式、强度都缺少相应经验,目前在北京、上海、广州、重庆、西安等城市的开发模式,多是借鉴外国或香港的成功案例[5]。通过收集整理国外众多相关的开发案例及国内各大城市地铁物业开发方案的尝试,将地铁物业开发模式归纳为以下几种。

2.1 车辆基地上盖物业开发模式

该模式主要是将地铁车辆段、综合基地及停车场

布置在地面或地下,在项目可研阶段就充分考虑车辆基地和上盖物业形态情况,综合分析一体化结构设计,将车辆段用房顶板连成一体平台,作为上盖物业开发的地面[6]。物业开发布置于平台上部,车流通过地形或坡道连接平台与周边市政道路。一般考虑上盖物业部分与车辆段交通流线分离布置;风、水、电等设备系统根据轨道交通与物业结合情况,可以分设也可合设。如重庆地铁6号线二期工程长生桥停车场物业开发,该车场位于坡地下方,利用地形条件,下部布置停车场功能房屋,上盖做高层住宅物业开发。

2.2 地下车站上盖整合站点周边地下空间一体化(周边地块)物业开发模式

一般地铁线路沿线均为城市较为繁华地带,站点周围客流量大,是融合交通、购物、餐饮、文化展示、休闲娱乐等一体的综合城市形态[1,7]。该模式主要是结合沿线站点合理整合地下和地上空间,打造现代化商业、文化及休闲环境,给市民提供更多的生活方式。例如广州天河公园站[5]、兰州东方红广场站物业开发均充分利用了车站周围人文、地理环境,把交通换乘与周边商业有机结合,形成与周边环境一致的城市形态,既有效缓解了公共交通压力,又提高了城市土地的利用价值(图1、图2)。

图1 广州天河公园站物业开发剖面(单位:m)

图2 兰州东方红广场站物业开发剖面

2.3 高架模式

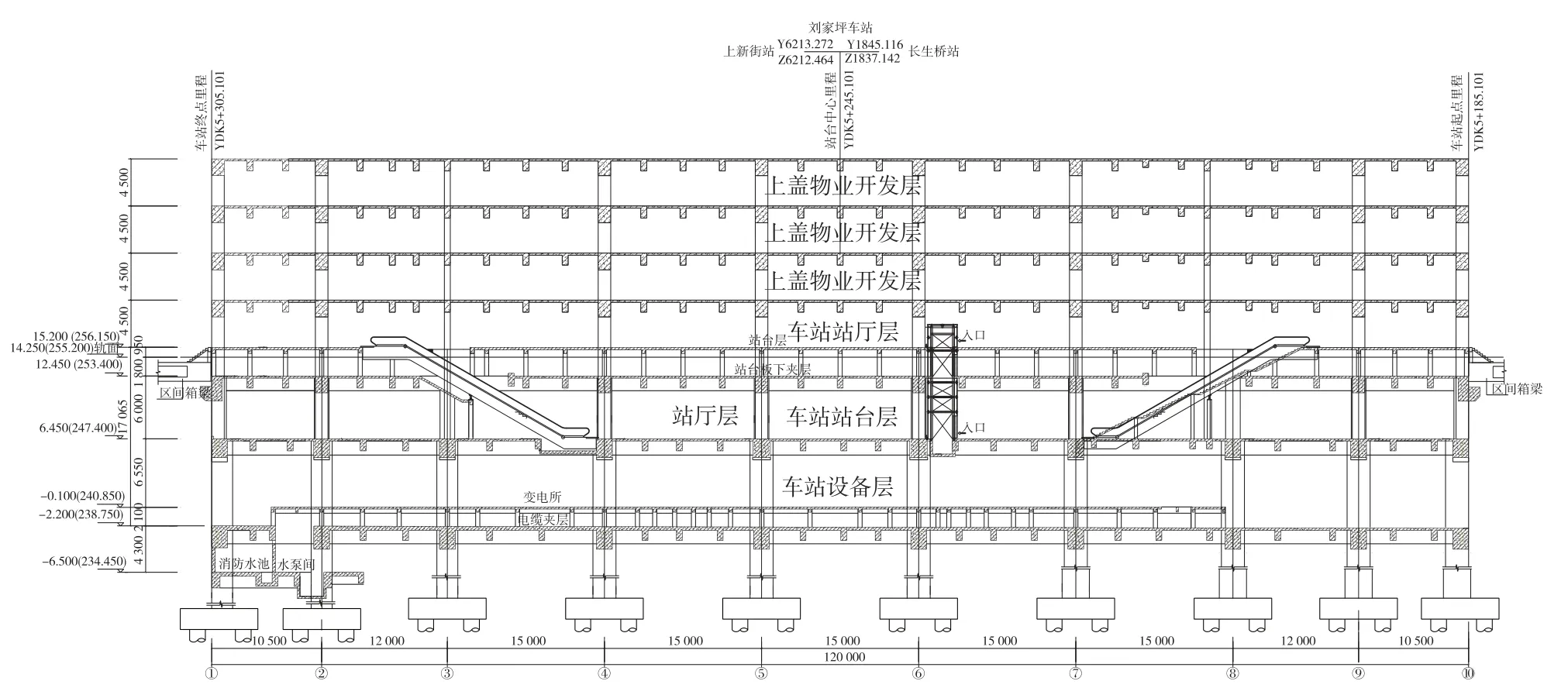

由于轨道交通地下线造价高、施工复杂、施工对周边交通干扰大,通常在主城区外围部分采用高架线路敷设方式[8]。这时,采用高架车站、车场的建设模式,即线路下方布置地面交通、设备用房及市政停车场,线路高程范围设置车站用房等,其上部布置住宅或酒店式公寓等居住性质的建筑物。这种物业开发模式,由于商业、居住等物业形态的设置,不但更多地吸引了车站周边的客流,同时也便于站点上组织区域综合交通,形成完善的接驳出行系统。重庆地铁6号线一期刘家坪站为高架六层站,地面一层设停车场,二、三层为车站部分,上部为商用物业用房(图3)。

图3 重庆刘家坪站物业开发剖面(单位:m)

3 地铁物业开发的交通组织

随着城市经济持续、快速发展,市区人口和用地规模的扩大,居民的出行量和出行距离相应增大,道路交通量大为增加。道路堵塞频繁、行车速度明显降低,居民出行时间大大延长。快速及运量大的轨道交通系统,必然成为城市交通体系的核心。而通常以地铁车站为核心吸引各种交通方式,形成较为集中的交通换乘枢纽,成为城市立体交通的重要节点[6,9]。伴随着站点的物业开发,如何在车站周边有效地组织好这种新的交通接驳形式是沿线物业开发高效、公共交通服务质量高水平的重要环节。

3.1 充分重视地铁枢纽站的交通转换功能

地铁枢纽站往往起到多功能交通枢纽作用,汇集各种交通、商业、办公等数股人流和多种业态的融汇。作为多种要素汇集的城市枢纽,在最大限度地保证轨道交通功能的前提下,充分利用车站上部空间,结合物业功能,使之成为地下停车场、人防、设备用房、商业内街等,同时将换乘大厅与商业结合,尽可能保证自然光线的进入,做到节能环保。通过对不利空间的转换,不同功能空间的相互交融,使枯燥的地下空间显得生机盎然,同时保证各地铁出入口、地下车库出入口、地下通道出入口、商业出入口以及地铁和商业人流的和谐统一[10]。因此,换乘枢纽的建设不但解决了交通结构整体化问题,吸引更多乘客,提高了运营和使用效率;同时在物业发展方面,利用地铁枢纽站所带来的地价上升优势,有利于对地块的高效综合性开发。

3.2 完善地铁站点与城市公交的无缝衔接

随着城市的发展,轨道交通沿线的综合化开发,迫切需要提高城市综合客运交通系统的运输效益和效率。通过交通综合规划,使各种交通方式能有机地结合在一起,充分发挥交通网络的运输能力,提高一体化的城市轨道交通聚集和疏解客流的能力,为乘客提供快捷方便舒适安全的换乘环境,为城市枢纽地区提供良好的交通环境和开发环境,最终实现城市轨道交通与其他交通方式的良好换乘衔接,为城市的建设和发展服务。

3.3 带物业开发的车辆基地交通组织

地铁车辆基地由于功能要求,其段内车流及人流流线复杂,其周边或上盖考虑物业开发后,增加了物业部分车流与人流流线,解决好段内外车流与人流线路对车辆基地功能的发挥、物业开发价值提升至关重要。通常段内外交通流线分区分别设置,从平面、空间均独立自成体系,同时段内与段外的车流、人流单独设置,这样交通流线清晰、通畅。设计中需要根据场地地形情况、段内功能分区要求、物业开发方案及与周边交通组织衔接多方面综合分析。

4 物业开发中的结构关键技术

4.1 结构转换形式及柱网布置对建筑的影响

对于车站、车辆基地的上盖开发,当上盖物业定位为住宅小区的开发后,就形成上部建筑按功能要求小开间、小跨度,而下部厂房按工艺要求大开间、大跨度的结构布置冲突情况。在结构设计中,当柱网不能竖向对齐时,需要在结构竖向改变的楼层布置水平转换构件,来解决竖向结构的突变性转化。一般采用梁式转换、析架转换及厚板转换结构方案[11]。然而,转换结构是复杂受力体系,需要多软件精确分析计算;同时规范对该类结构有较多的限制条件,这就需要既要满足上盖物业功能设计,同时要解决好场段工艺需求。因此,建筑方案设计的顺序就由通常的功能设计兼顾柱网布置,变成了柱网拟定―功能布局―柱网调整―工艺核对―柱网再调整的过程。要实现这个过程,需要从可研、初设到施工图阶段全过程的场段工艺与上部物业开发结构设计配合。从北京、上海、广州、重庆等地的开发实例来看,通常做法是结构由物业开发方整体分析设计、工艺负责配合;建筑及设备专业各系统上下单独设置。

4.2 结构设计使用年限等结构计算原则确定

对于地下车站的上盖开发,按照《地铁设计规范》(GB50157―2013)要求[12],车站主体结构为乙类建筑,设计使用年限100年,其对结构的受力、耐久性要求较高;而一般的民用建筑结构设计使用年限为50年,开发商不愿意再提高其使用年限,增加开发成本,这就是车站上盖物业开发的矛盾。根据各地开发的实践,地铁车站和上盖物业结构整体计算信息按乙类建筑要求控制,在上盖物业开发部分的截面设计时,考虑降低要求,按50年设计年限要求控制,以解决这一矛盾。

5 物业开发中绿色、节能、环保理念的体现

随着我国经济工业化和城镇化的快速发展,节能意识、绿色环保等可持续发展的科学发展观越来越深入人心。以轨道交通为核心的城市公共交通体系迅速发展,沿线物业开发的蓬勃兴起,更需要关注新形势下的绿色、节能及环保问题。对于地铁站点结合周边的商业、广场等一体化开发,具备公共交通空间与商业住宅、办公空间双重属性的物业形态,如何考虑其相关节能、环保问题至关重要。

5.1 车站、车辆基地与上盖物业的节能、环保协调问题

上盖物业与车站、车辆基地部分在结构上有平台隔开,其车流、人流单独设置,自成系统。如何协调好上下部分在绿化、环保及节能方面的关系,是物业开发设计中重点要解决的问题。包括物业开发部分土地规划申报、绿化率计算等都需要新的理念、规定来执行。

5.2 车辆基地与上盖开发部分消防的设计问题

由于上盖物业开发的需要,车辆基地与上盖结构通常用转换平台进行分隔,需要考虑车辆基地与上盖物业部分分别考虑消防设计。对于下部功能用房,按消防要求,需要在场区内设置环线、封闭消防车道,同时需要预留消防车高空作业空间,这要求设计时,根据车场消防高空作业半径要求,结合上部物业开发,在平台上预留适当的天窗供消防使用。同时设计时,要对场区功能用房按防火等级要求进行整合,对有特殊防火要求的房屋集中考虑其消防设计。

对于上盖物业部分,通常上盖规模较大,一般考虑在上盖物业“地面”考虑设置小型普通消防站,以解决物业开发部分消防问题。

5.3 物业开发用房舒适度的设计问题

无论是车站、车辆段上盖或邻近整合物业开发方案,其物业部分房屋均离地铁车辆、人流较近,存在不同程度的噪声污染,列车运行动荷载的振动影响。为提高物业开发用房使用舒适度,需要采取相应的针对性措施。目前该方向的研究课题正在进行,没有统一的做法或规范规程;通常对于噪声采用隔声墙、声屏障等措施;为减少振动影响,一般采取减振、隔振措施。

6 地铁物业开发的审批流程

尽管随着我国地铁建设的大力发展,土地资源的日益紧张,沿线的综合物业开发已被重视,并在北京、上海、广州、重庆、西安、兰州等城市相继进行,但是地铁物业开发的模式、相关法律法规等政策比较少,还很难在短期内规范物业开发。但相关物业开发土地开发利用审批、物业开发相关管理流程、地铁物业收益分配措施迫切需要出台,以理清程序,使地铁沿线物业开发健康、蓬勃发展[13]。

7 结语

随着快速轨道交通建设的发展,沿线物业开发的重要性将越来越凸显,在轨道交通建设前期工作中引入物业开发的研究将对加快城市发展、提高土地利用率、提高地铁运营效益、吸引客流起到重要的作用。

(1)利用商业补偿城市轨道交通,大力发展轨道交通相关物业开发,形成以轨道交通相邻车站、车辆基地为核心的集约型综合体,是日益紧张的城市土地综合利用的方向,也是城市公共交通发展的必然趋势。

(2)虽然城市轨道交通建设能给物业开发带来良好机遇,但在国内研究和实施的较少。目前国内外缺乏成套的成熟技术研究,涉及规划、建筑、结构、环保等综合技术;需要政府相关部门给予政策、经费支持,主持研究相关技术问题。同时,物业开发不但对车站、车辆基地的结构及地基造成影响,对站场设计、轨道线路和管道及供电线路的设计、通风机紧急疏散的安排、防火消防方案等诸多方面也会带来新的问题,必须引起充分的重视,在规划、设计阶段协调解决。

(3)如何通过投融资、建设、物业开发、轨道交通运营和管理等方面,建立一套既适合轨道交通运作,又与物业开发充分结合的城市综合体的法律法规势在必行。

[1] 肖中岭.地铁车辆段及综合基地物业开发模式探析[J].都市快轨交通,2010(6):48-53.

[2] 袁锋.地铁车辆基地物业开发关键要点探讨―――以上海金桥车辆基地为例[J].铁道标准设计,2013(5):127-131.

[3] 顾晓东.深圳地铁1号线续建工程南头车辆段出入线接轨方案研究[J].铁道标准设计,2009(7):32-35.

[4] 张祝融.地铁车站和物业开发相结合的可行性研究[J].铁道工程学报,2007(6):93-95.

[5] 吴隽宇,肖艺.地铁枢纽站换乘空间与地铁物业开发的互动性[J].地下空间,2002(3):205-208.

[6] 刘谦.武汉地铁青山车辆段上盖物业建筑方案设计浅说[J].设计空间,2009(9):36-38.

[7] 陶然.上海轨道交通9号线车辆段停车列检库上盖开发研究[J].都市快轨交通,2006(S):6-10.

[8] 郑明远.广州地铁1号线的沿线物业开发[J].城市轨道交通研究,2003(5):50-57.

[9] 鄢巨平.新建城市轨道交通线路物业开发探讨.铁道勘察,2009 (2):67-71.

[10]韩英姿.交通型地下空间与周边物业开发结合方式研究[J].城市轨道交通研究,2007(8):15-18.

[11]康直.预留物业开发条件下地铁车站的结构设计[J].铁道工程学报,2006(9):82-85.

[12]北京城建设计研究总院.GB 50157―2013地铁设计规范[S].北京:中国计划出版社,2013.

[13]王霁虹,何帅领.香港“地铁+物业”特许经营模式在实践中的法律问题[J].都市快轨交通,2007(4):25-28.

Design Research on How to Integrate the ProPerty DeveloPment with the Construction of Metro Station and Rolling Stock Base

HU Zhi-min

(China Railway First Survey and Design Institute Group Co.,Ltd.,Xi'an 710043,China)

This paper expounded how to sufficiently integrate the urban rail transit construction with the metro property development in the process of design and construction,in order to achieve the goal of comprehensive benefit sharing,such as improving public transportation,making profit from real estate, protecting urban green environment and so on.Taking metro property developments in Beijing,Shanghai, Guangzhou and other cities as examples,this paper put forward the research ideas for the issues needing to be emphatically researched in the process of metro property development,including the metro property development mode,traffic organization,structural key technologies,energy saving and environmental protection,and the administrative approval process of metro property development.

metro station;rolling stock base;property development;comprehensive benefit sharing

U231;F293.33;F572.88

A

10.13238/j.issn.1004-2954.2014.07.034

1004-2954(2014)07-0145-04

2013-10-22;

2013-10-30

胡智民(1972―),男,工程师,2005年毕业于兰州大学,工学学士,E-mail:hzm163@sina.com。