西北地区农村居民主观幸福感及影响因素

——基于甘肃T县247份问卷调查数据

陈晶

(北京师范大学经济与工商管理学院,北京 100875)

西北地区农村居民主观幸福感及影响因素

——基于甘肃T县247份问卷调查数据

陈晶

(北京师范大学经济与工商管理学院,北京 100875)

基于2011年甘肃T县247份问卷调查数据的实证研究表明:西北地区农村居民幸福感总体满意,个体的主观幸福感在收入水平、阶层地位、收入分配公平感、生活水平比较、地位变动感知以及地位决定因素认知等变量上差异显著。经济收入较高、生活水平自评较高或自我感知地位上升对幸福感具有显著正效应。职业身份为干部和教师、拥有农用货车的农村居民幸福感较高。不同收入阶层依照不同参照群体的经济地位构建主观地位结构,且对自身的主观幸福感评价差异显著。

农村居民;主观幸福感;经济地位;感知

一、问题的提出

农村居民主观幸福感是指在农村居住的个体依据自定的标准对其生活质量的整体评价和衡量其社会生活质量的综合心理指标。这不仅是农村社会政策效果和社会福利水平的体现,也是评判农村社会转型和社会建设得失的重要依据。陆学艺主编的《社会蓝皮书》显示,2011年中国城镇居民的收入差距和城乡间的收入差距继续呈现缩小之势,而农村居民的收入差距和地区间的收入差距却在不断扩大①。研究揭示,经济收入的阶层分化和不平等程度的持续扩大会影响农村居民的生活质量、心理健康,使其相对剥夺感上升,主观幸福感下降。

通常认为,客观经济地位对幸福感具有直接影响,然而,经济地位对幸福感的影响既包括经济收入的影响,也包括经济地位主观感知的影响。经济收入具有负的公共物品特征,收入与地位差异越大,人们受到的负面影响越大,幸福感越低。Alesina等人利用EBS(1975—1991年)和GSS(1972—1994年)数据研究表明,收入分配不平等不利于主观幸福感的提升[1]。Takashi Oshio等学者分析日本地区间收入不平等与幸福感间的关系发现,生活在高收入不平等地区的人易于报告他们更加不幸福,收入的再分配对于个人的幸福感至关重要[2]。在针对中国农村经济收入与居民幸福感关系的研究中,收入分配不平等对幸福感具有负面影响的研究结论占据主流。彭代彦等利用湖北和湖南省收集到的农户调查数据研究发现,村庄内部的农业收入差距越大,农民的生活满意度越低,但村庄内部的非农业收入差距对农民的生活满意度并没有显著的不利影响[3]。王韬等的研究发现,收入不平等对居民的主观幸福感有显著的负面影响,而且它对农村居民和低收入者的负面影响要显著大于城市居民和高收入者[4]。

与经济收入紧密相关的阶层地位对幸福感的影响方面,有学者认为,社会等级对幸福指数有强烈影响,阶层地位高的人工作满意度高,因而很大程度上会提高幸福感。闰丙金利用2006年的“全国城乡综合社会调查”数据从社会结构角度验证了城乡居民收入变化、收入公平以及社会阶层对主观幸福感都有显著的正向影响,且该影响有显著的城乡差异,对农村居民的影响要大于城市居民[5]。处于不同社会阶层的农村居民的主观幸福感存在明显差异[6-9]。

幸福感又是一种复杂而又难于准确言表的感受,对其研究和测评需要强调幸福感中的认知因素,需要反映人们心理认知方面对经济收入不平等以及阶层地位差异的主观态度和感知。Knight指出,中国农村的社会态度、社会比较和预期都可能影响主观幸福感[10]。史耀疆等研究居民公平观对其生活满意度的影响后发现,居民对收入差距的看法对幸福感没有显著影响,而对机会公平获取的看法则显著地影响其幸福感,越是认为目前有均等的获取成功的机会,生活满意度越高[11]。Smyth等也利用个体对收入分配的主观公平感作为不平等指标分析中国城市人群幸福感与不平等之间的关系,发现那些觉察到收入分配不公平的人群幸福感较低[12]。对收入分配不公平的感知显著降低了居民幸福感[13-16]。还有学者用“相对剥夺感”来解释居民幸福感下降的原因,重视幸福感研究中的社会比较效应。“比较”意味着将自己的经济收入与周围的人如同事、邻居、朋友等相比较,比较的结果将会在很大程度上影响个人对自我能力、价值及生活现状的评价,进而影响个人的幸福水平[17-21]。需要注意的是,人们在评价个人幸福感的时候,会在收入、地位等方面与他人进行比较,但同时也是在搜寻和确定自己的比较对象和比较标准。参照群体进行比较不仅是横向比较,居民还会将自己的过去与现在进行对比。因此,在讨论幸福感时,有必要根据不同的参照群体或参照目标进行时空检索与划分。基于以上文献,提出以下研究假设:

假设1:客观经济地位与主观幸福感显著相关,也就是说,处于不同经济地位的农村居民主观幸福感存在显著差异。

假设2:对于经济地位的主观感知显著影响农村居民主观幸福感。

二、数据来源与研究设计

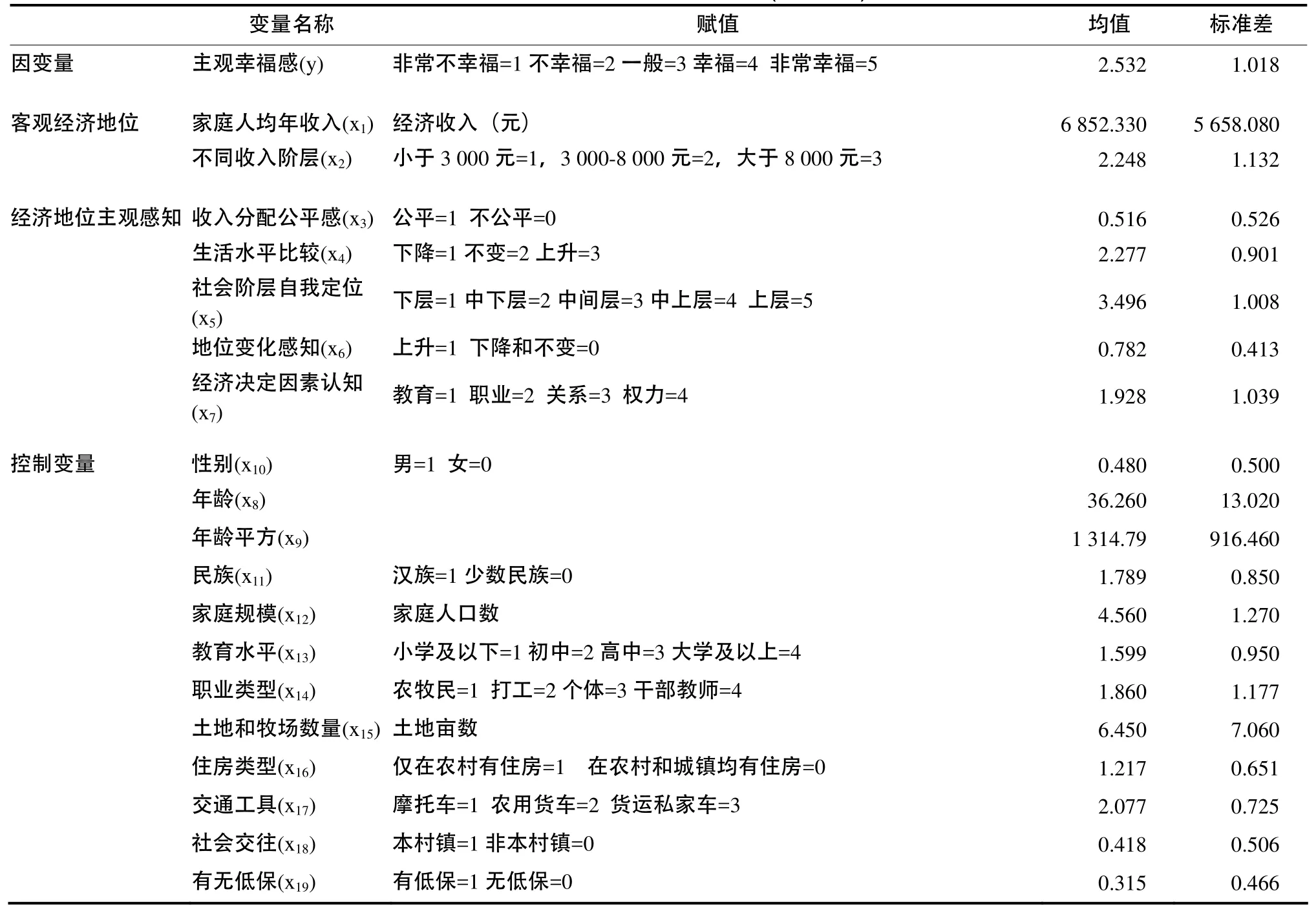

数据来源于2011年“西北多民族地区的阶层分化比较研究”课题甘肃省T县农户调查数据②。调查采用分层的四阶段不等概率抽样:区(县)、街道(镇)、居委会(村)、住户和居民。调查对象为18—70岁人口,最终进入分析的有效样本247个,变量特征见表1。

由表1可知,在生活满意度上,样本中38%的农村居民选择了“非常满意”和“满意”,50.3%的人选择“一般”,不到12%的人选择“不太满意”和“不满意”,说明被调查者对自己的生活质量总体上还是满意的。但明显看得出,家庭人均年收入的标准差较大,收入差距明显,收入分化比较严重。对于自身生活水平的评价,认为“较低”的占被调查者的30.3%,认为收入分配公平的占51.0%。社会阶层自我认定为“中间层”以上的占61.3%,而认为近五年以来阶层地位“上升”的占78.1%。这表明被调查者对五年来社会阶层结构的变化和生活质量的改善有明显感知,对于提高未来生活预期有重要意义。

表1 样本分布(N=247)

表2 变量解释及其特征说明 (N=247)

被解释变量为主观幸福感(y)。幸福感是个体依据自定的标准对其生活质量的整体性评估③,而生活满意度是指人们对生活总体满意程度的评价,是主观幸福感的关键指标,两者虽有差异,但研究发现,拥有较高生活满意度的个体主观幸福感较高。因此,笔者认为,农村居民主观幸福感就是农村居民对自己生活的满意程度的自我体验与感受。在此以农村居民“总体生活满意度评价”来代表“主观幸福感”。根据被调查者对问题“与5年前相比,您对您家目前的生活满意吗?”的回答进行评价,不满意=1、不太满意=2、一般=3、满意=4、非常满意=5。被解释变量是非连续序数(ordered)变量,因此采用序数逻辑模型(ordered logistic model)对影响因素进行分析。与通常的回归模型不同,序数逻辑模型的回归系数不是解释变量对生活满意度影响的边际效应。

解释变量主要有农村居民的客观经济地位(O)和经济地位的主观感知(S)两组(表2)。

客观经济地位(O)包括农村居民家庭人均年收入(x1)、不同收入阶层(x2)。考虑到家庭人均收入是生活满意度或者幸福感比较的基础和参考依据,模型选取农村居民人均年收入作为收入指标,并以此划分不同收入阶层,分为“3 000元及以下”、“3 000-8 000元”、“8 000元以上”上中下三个阶层,检验不同收入阶层在生活满意度或者幸福感上是否有显著差异。

对经济地位的主观感知(S)包括收入分配公平感(x3)、生活水平比较(x4)、社会阶层自我定位(x5)、地位变化感知(x6)和对经济地位不平等影响因素的认知(x7)。

收入分配公平感(x3)指农村居民在农村社会经济生活中认为收入分配是否公平。同Smyth 等研究一样,“公平”=1,“不公平”=0。

生活水平比较(x4)是农村居民根据自己心目中的标准和参照群体,将自身经济状况与其他人作比较之后得出的对自己生活水平的评价,是幸福感和满意度评价的重要传导过程。按照问卷中的“与本地其他人相比,您家生活水平如何”,被调查对象根据实际情况做出选择,是“较低”、“差不多”,还是“较高”?选择本地居民作为比较对象,是考虑到同村居民相互熟悉,了解彼此的收入状况,更易获得差距实感,便于做出比较。

社会阶层自我定位(x5)是调查对象对自身所属的社会经济地位和阶层的总体主观评价,是将经济地位与他人比较的结果呈现。询问调查对象的社会经济地位属于上层、中上层、中间层、中下层和下层的哪一层?以此反映农村居民对社会阶层结构和自身地位的主观感知。

地位变化感知(x6)用于体现农村居民所感知到的阶层地位的阶段性变化。“与五年前相比,您家的社会经济地位有什么变化?”选择“下降”、“不变”,或者“上升”。据此还能了解五年以来社会不平等结构所发生的变化。

地位决定因素认知(x7)可以反映农村居民对各自经济地位差异原因的主观认识水平。调查得知,当地村民对经济地位不平等决定因素的解释是不同的。如问卷“您认为一些人的经济地位较高主要是因为以下哪些原因?”有的认为是教育水平高,有的认为是职业地位高,或者是社会关系多、政治权力大,等等。

此外,除了两组主要解释变量之外,还设置了控制变量组,包括性别(x8)、年龄(x9)、民族(x11)、家庭规模(x12)、教育水平(x13)、职业(x14)、种植面积(x15)、住房类型(x16)、车辆拥有量(x17)等个人特征变量、社会交往(x18)和社会保障(x19)。

三、主观幸福感影响因素的回归分析

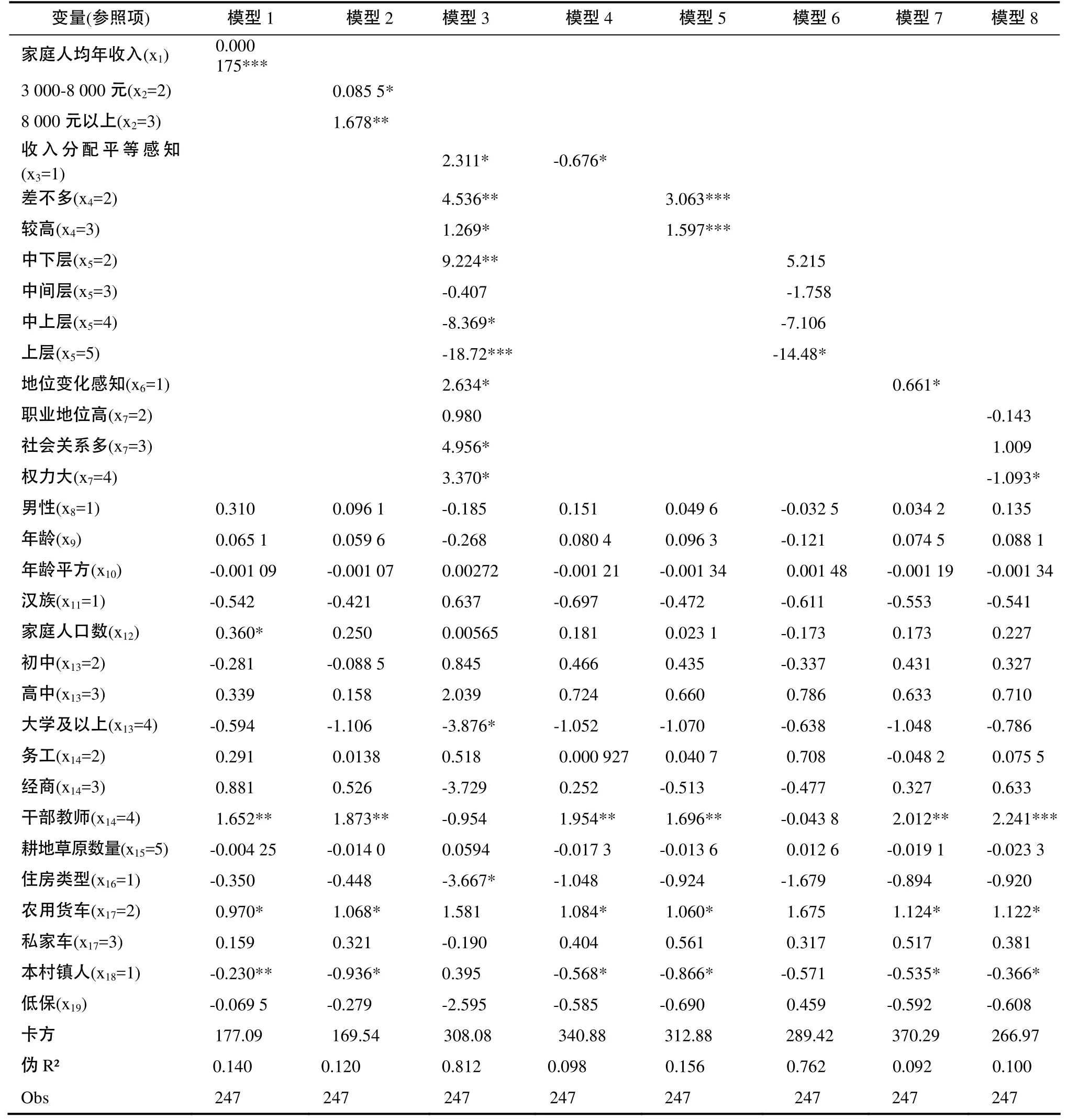

首先进行客观经济收入变量的显著性检验,经过方差膨胀因子(VIF)检验,去除共线性项目,将收入与不同收入阶层分别估计和验证。对于经济地位主观感知变量进行方程拟合,考虑到多数为分类变量,采用逐步回归法,将相关变量全部纳入模型进行检验,再分别进行验证。

表3是采用有序概率模型计算的全样本回归结果。模型1显示的是农村居民家庭人均年收入对主观幸福感的影响;模型2检验的是不同收入阶层的农村居民群体在主观幸福感上的差异;模型3是收入分配平等感知变量与幸福感的关系模型;模型4 —8依次显示收入分配公平感、生活水平比较、社会阶层自我定位、地位变化感知以及地位决定因素认知与农村居民主观幸福感的关系。从模型拟合结果可以发现,除各变量的系数值存在差异外,其显著性和系数方向基本保持一致,模型具有稳健性。

表3 主观幸福感影响因素的多元Logisitc回归结果

由表3可知,客观经济地位与主观幸福感显著正相关。从模型1中可以看到,家庭人均年收入与生活满意度在 1%水平上显著正相关。当农村居民的收入水平较低时,家庭人均收入的提高能增强主观幸福感。模型2中,不同收入阶层与幸福感显著正相关。与家庭人均年收入3 000元以下收入阶层相比,处于3 000-8 000元和8 000元以上收入阶层的农村居民幸福感差异显著,且方向为正,二者幸福感均高于前者,说明经济地位越高者,主观幸福感越高。模型1、2的结果支持了研究假设1。因此,作为主观幸福感的经济基础,经济地位尤其是经济收入对农村居民主观幸福感具有重要影响。

对于经济地位主观感知因素的影响,从模型 3调整后的R²(0.812)来看,模型拟合度较好,表明经济地位主观感知所有变量对模型具有较好的解释力。在控制其他因素不变的情况下,各变量基本显著,经济地位主观感知不同的群体之间在主观幸福感上也存在显著差异。

由模型4发现,收入分配公平感与主观幸福感在 5%水平上显著相关,表明认为收入分配公平的农村居民幸福感高于认为收入分配不公平的人。

模型5与模型3估计一致,生活水平比较与主观幸福感在 1%水平上显著正相关,说明不同生活水平的农村居民在主观幸福感上有显著差异。与生活水平相对较低的农村居民比较,认为生活水平“较高”和“差不多”的调查对象,其幸福感更高。

社会阶层自我定位上,模型3显示,认为自己处于中下层、中上层和上层的农村居民在幸福感上存在显著差异,且负相关,即社会阶层定位较高的人幸福感较低。模型6显示,只有定位是“上层”的农村居民与幸福感显著负相关,说明阶层定位还受到其他主观因素的影响。

模型3和模型7表明,地位变化感知与主观幸福感在 5%水平上显著相关,说明感受到阶层地位上升的人幸福感更高,阶层地位变化感知变量的影响具有稳定型。

在地位决定因素的认知方面,由模型3分析发现,与“教育水平高”相比,倾向于选择“社会关系多”和“政治权力大”的调查对象在主观幸福感上有显著差异,尤其是权力因素在模型8中仍然显著。模型基本支持了研究假设2。

因此,综合以上结论可见,家庭人均年收入是判断农村居民主观幸福感差异和来源的基础;农村居民通过对收入分配公平与否的感知,对所处阶层的判断、认知和划分,对与其他阶层的比较,形成在主观幸福感上的显著差异。

此外,对个体特征变量的分析还发现,职业变量上,职业身份为干部和教师的农村居民幸福感显著高于一般农民;拥有农用货车的农户家庭幸福感高于其他群体,这应该与拥有货车的家庭生产规模较大,经济条件相对好于其他家庭有关;社会交往地域范围越广的农村居民比仅拥有本村镇社会关系的人主观幸福感更低;越是与本地本村居民来往密切频繁的居民,主观幸福感越高。可能的原因是,社会关系更广更复杂的人的见识和参照群体发生了变化,一方面对自身产生更高的预期,另一方面与外界经济更发达的地区相比较得到的经济地位差距感知越明显,其心理落差更大,幸福感较低。

四、结论与讨论

上述研究显示,从总体上来看,大多数农村居民对自身的社会生活质量表示满意。农村居民个体的主观幸福感在收入水平、阶层地位、收入分配公平感、生活水平比较、社会阶层自我定位、地位变动感知等变量上差异显著。

值得注意的是,农村居民与其参照群体的比较对个体的主观幸福感有重要影响。农村居民选择什么样的比较对象或者说参照群体,如何选择,在哪些方面进行比较,以及比较的标准是什么,其主观幸福感会随之升降。

幸福感常常是一个缺乏共同参照物的问题。缺乏共同参照物的幸福感研究可能会造成一种陷阱,即易低估社会分化程度,或易忽视部分收入阶层和弱势群体的利益诉求,并且进一步忽视为这部分群体制定相应的社会政策。因此,参照群体显得尤为重要。当农村居民发现身边有人经济情况开始变好时,往往也会对自己的未来有一个好的预期,但如果经济增长只是惠及一小部分人,大部分人长期被抛离在经济繁荣的成果之外,“隧道效应”就将展现出它狰狞的一面。毕竟,随着现代社会资讯的发达,农村居民对外界了解加深,越来越感到与城市社会的巨大差距,尤其是外出农民工对城乡之间社会经济发展上的体验和心理落差,直接冲击和影响了其主观幸福感。期望理论认为,这一冲击并非一定是负面的。如果能够如农村居民所期待的那样,使其经济收入、生活质量、权利保障、社会公平等方面获得可持续发展,这一期待短期内会对幸福感有积极效应。但随着社会的发展和人口流动的加剧,在比较中不断对照和要求自我的农村居民,其幸福感可能会越来越低。在许多发展中国家,由于经济地位不平等所引发的“沮丧、急躁的心态”促进社会阶层分化和社会矛盾激化。因此,只有在促进社会公平上下狠功,着力实现“规则公平”“机会公平”和“努力公平”,使阶层流动的渠道更畅通,权利的表达和实现更容易,才能逐渐缩小农村居民在心理上的比较差距,才能使农村居民期望充盈、信心满满,进而促使农村经济能力再生,有助于物质文明和精神文明的正向良性循环,有利于农村社会的繁荣稳定。

注 释:

① 陆学艺. 社会蓝皮书:2013年中国社会形势分析与预测[M].社会科学文献出版社,2012:219.

② T县是甘肃、青海交界的多民族杂居地区,至2011年5月,全县174790人,有藏、汉、土、回、蒙古等22个民族,贫困人口3.75万人,占全县总人口的17.5%。农村主要由少量河谷地带的农区和占土地面积 60%以上的半农半牧区和牧区构成。该调查收录了涉及人口、文化、宗教、民族关系、教育、土地、资产、收入、支出、政策满意度等56项指标。

③ Diener,Ed.SubjeCtive Well-being[J].Psyehology Bulletin,1984,95(03):54-575.

[1] Alesina,A.,Ditella,R.and Macculloch,R.Inequality and Happiness:Are Europeans and Americans Different? [J]. Journal of Public Economics,2004,88(9-10):2009-2042.

[2] 丁赛.我国少数民族农牧民收入增长的分析[J].西南民族大学学报:人文社科版,2007(1):59-62.

[3] 彭代彦,吴宝新.农村内部的收入差距与农民的生活满意度[J].世界经济,2008(4):79-85.

[4] 王韬,鲁元平.收入不平等、社会犯罪与国民幸福感——来自中国的经验证据[J].经济学,2011(7),82-94.[5] 闰丙金.收入、社会阶层认同与主观幸福感[J].统计研究,2012(10):64-71.

[6] 曹大宇.阶层分化、社会地位与主观幸福感的实证考量[J].统计与决策,2009(10):89-91.

[7] 冯静.中国甘肃少数民族地区城乡收入差距的研究:1990-2005年(译文)[C]//包容与和谐:增进少数民族地区发展的相互了解.北京:民族出版社,2008:210-223.[8] 奂平清.农村居民的社会分化及社会整合的政策调适[J].中国人民大学学报,2005(2):19-25.

[9] S.L.梅尔斯,丁赛.中国城镇地区民族间收入不平等的跨期变化[R].北京大学国家发展研究院简报,2010:19-35.

[10] Knight,J.,Song,L.,Gunatilaka,R.Subjective Well-Being and its Determinants in Rural China[J].China Economic Review,2009,20(4):635-649.

[11] 史耀疆,崔瑜.公民公平观及其对社会公平评价和生活满意度影响分析[J].管理世界,2006(10).

[12] Smyth Russell and Xiaolei Qian.Inequality and Happiness in Urban China[J].Economics Bulletin,2008,4(23):1-10.

[13] 何立新,潘春阳.破解中国的“Easterlin悖论”:收入差距、机会不均与居民幸福感[J].管理世界,2011(8):11-22.

[14] 潘春阳.中国的机会不平等与居民幸福感研究[D].上海:复旦大学博士论文,2011.

[15] Helliwell,J.F.,H.Huang.How’s your government? International evidence linking good government and well-being[J].British Journal of Political Science,2008(38):595-619.

[16] Jiang,S.,M.Lu,H.Sato.Identiy,inequality,and happiness:evidence from urban China[J].World Development,forthcoming.2011.

[17] Senik,C.Ambition and Jealousy:Income Interactions in the ‘Old’ Europe versus the ‘New’ Europe and the United States[J].Economica,2008,75( 299) ,495-513.

[18] Takashi Oshio and Miki Kobayashi,Area- Level Income Inequality and Happiness:Evidence from Japan[J]. Journal of Happiness Studies.Online First,2010(9):119-132.

[19] 王鹏.收入差距对中国居民主观幸福感的影响分析——基于中国综合社会调查数据的实证研究[J].中国人口科学,2011(3):93-101.

[20] 刑鹂,樊胜根,罗小朋,等.中国西部地区农村内部不平等状况研究——基于贵州住户调查数据的分析[J].经济学,2008(10):325-346

[21] 邢占军.沿海某省城市居民主观幸福感纵向研究[J].心理科学,2005,28(5):1072-1076.

责任编辑:陈向科

Subjective well-being of rural residents and its influencing factors in Northwestern China: Based on 247 household survey data of County T in Gansu

CHEN Jing

(Business School, Beijing Normal University, Beijing 100875, China)

Based on 247 rural residents survey data of County T in Gansu province in 2011, the study empirically proved that rural residents of Northwestern China have overall a high sense of happiness and satisfaction, variables including the income level, social status, income distribution justice, comparison of living level, position change perception and cognitive status have significant different impact on subjective well-being. Higher incomes, self–rated or self -perceived status have significant positive effects on the sense of happiness. Occupation identity for the cadres and teachers, and those rural residents who own agricultural trucks are happier in general. People of different income levels construct subjective status structure according to different groups with economic status, and their subjective well-being vary significantly.

rural residents; subjective well-being; economic status; perception

C912.82

A

1009-2013(2014)03-0054-07

10.13331/j.cnki.jhau(ss).2014.03.010

2014-03-13

中央高校基本科研业务费专项资金;教育部人文社科青年项目(13YJC850027)

陈晶(1981—),女,甘肃武威人,社会学博士,博士后,主要研究方向为农村社会学、社会分层与流动。