芳胺转化为酰芳胺的方法*

曹园 刘晓华 范莉

(西南大学化学化工学院 重庆400715)

芳胺转化为酰芳胺的方法*

曹园 刘晓华 范莉**

(西南大学化学化工学院 重庆400715)

按照形成酰胺键所用原料分类,可将芳胺酰基化分为羧酸衍生物法、羧酸法和其他方法。羧酸衍生物法主要有酰氯法和酸酐法;羧酸法主要有偶联法、TAPC研磨法、P(OMe)3/I2催化法、纳米MgO催化法;其他方法主要是乙腈法、N,N-二甲基乙酰胺法、Au/HAP催化下的羟基合成法。

芳胺酰基化 羧酸衍生物 羧酸 乙腈

在有机化学反应中,酰基化不仅是多肽、维生素、农用化学品、尼龙等许多重要化合物的合成途径,而且也是胺类、酚类、醇类、硫醇类化合物的有效保护方法。许多具有特定活性的多肽药物、β-内酰胺抗生素(青霉素类、头孢菌素类等)、氯霉素类抗生素以及某些抗结核药物都含有酰胺键结构[1],更多药物先导分子或候选药物都力图引入酰胺结构[2-4]。因此,酰胺键的形成既是有机化学工作者的长期研究课题,也是天然产物和合成药物结构修饰的重要手段。目前,酰基化试剂主要有羧酸衍生物(酰氯[5-14]、酸酐[5-7,15-28]、酯)和羧酸[5,6,29-45],芳胺化合物的酰化方法主要有酰氯法、酸酐法、偶联法等。本文重点介绍芳胺化合物的酰基化方法,并根据形成酰胺键原料的差别,将芳胺酰基化的方法分为羧酸衍生物法、羧酸法和其他方法。

1 羧酸衍生物法制备酰芳胺

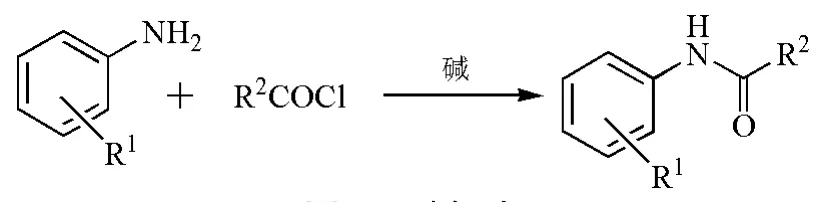

1.1 酰氯法

酰氯是由羧酸与SOCl2、COCl2、PCl3、PCl5等试剂反应制得[1-4],是羧酸衍生物中最为活泼的化合物;从酰氯制备酰胺是酰胺制备方法中最为简单的方法,也是制备酰芳胺最常用的方法[5-14](图1)。

图1 酰氯法

文献资料显示,受底物反应活性的影响,芳胺酰基化反应的溶剂、反应温度、催化剂等条件会有不同;酰氯法制备酰芳胺通常具有反应速度快、后处理简单和收率高的优点。

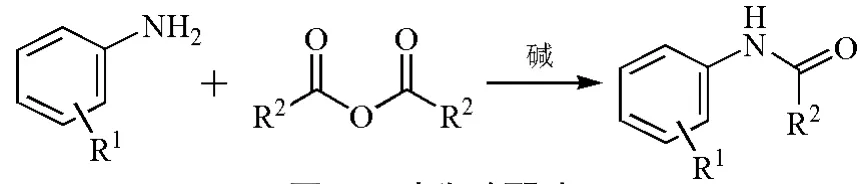

1.2 酸酐法

酸酐与胺反应也是实验室制备酰胺的常用方法。根据所用酸酐的种类,可以分为对称酸酐法[5-7,15-17](图2)和混合酸酐法[18-28](图3)。

通常情况下,以酸酐为酰化试剂需要溶剂。受酸酐存在状态、反应活性和芳胺底物溶解性的影响,溶剂可以是酸酐本身,也可以是另外的溶剂[5-6]。当存在合适催化剂时,用酸酐制备酰芳胺的速率可以得到明显提高,而且能在一定程度上提高收率[16-17]。一般而言,酰氯与芳胺化合物的反应速度较酸酐快[7-8],但由于某些酰氯不能稳定存在、刺激性和毒性较酸酐大,加之酸酐更为便宜,因此有时也选用酸酐代替酰氯作为芳胺的酰化剂。酸酐法与酰氯法可以相互补充。

图2 对称酸酐法

图3 混合酸酐法

由于存在选择性生成某种酰芳胺和产物分离提纯的问题,一般的混合酸酐法制备酰芳胺的实例较少。但是,对用氯甲酸酯与羧酸形成的混合酸酐,如R1COO(CO)OR2,可以只生成一种芳酰胺[18-20]。由于这种酸酐制备简单、比较稳定、反应活性较好,故较多运用在脂肪胺的酰基化中[21-24];对于仲胺或同时存在OH、SH的胺类化合物,反应具有很好的选择性[25-27];含有手性的羧酸先与氯甲酸酯反应,形成混合酸酐后再与胺反应,不仅可以形成酰胺键,而且可以保持手性不发生改变[28]。

2 羧酸法制备酰芳胺

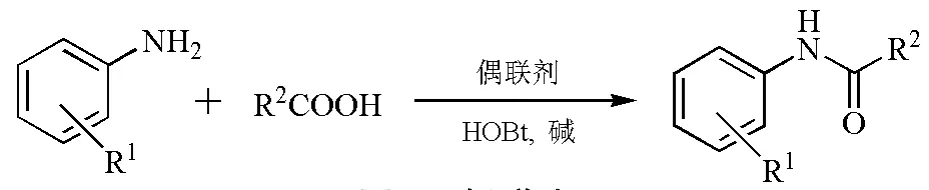

2.1 偶联法

在多肽合成中,常常采用偶联试剂和偶联助剂促进氨基酸间的连接(形成酰胺键)。常见的偶联试剂有N-乙基-N′-(3-二甲基氨基丙基)碳二亚胺(EDC)[29,37]、N,N′-二环己基碳二亚胺(DCC)[2-3,5-6,29-31,38]、N,N′-二异丙基碳二亚胺(DIC)[19,30-35,38]、N,N′-羰基二咪唑(CDI)[29]、2-(1H-苯并三氮唑-1-基)-1,1,3,3-四甲基脲六氟磷酸盐(HBTU)[38]、2-(1H-苯并三氮唑-1-基)-1,1,3,3-四甲基脲六氟硼酸盐(TBTU)[31,38]、1H-苯并三唑-1-基氧三吡咯烷基六氟磷酸盐(PyBOP)[36]等;在反应中通常加入N,N-二异丙基乙胺(DIPEA)或1-羟基苯并三氮唑(HOBt)等防止底物消旋(图4)。

图4 偶联法

芳胺的酰基化同样可以在偶联剂(EDC[37],DCC[39]等)的作用下发生。根据底物的反应活性和溶解性,选择适宜的碱和溶剂(有时无碱、无HOBt也可以顺利进行[37,40],例如芳胺、羧酸与EDC·HCl在无溶剂、无碱条件下研磨,30mim内可完成偶联反应[37]);通过微波辐射,芳胺、羧酸的偶联反应可在DCC、DMAP作用下于20min内完成[40]。与常规芳胺偶联反应相比,研磨和微波辐射可明显缩短偶联反应的时间,收率较好。

有机分子支架中有氟烷基支链(C6F13和C8F17)的分子被称为光氟分子。M.Matsugi等报道,在经过修饰的光氟分子[41-42]的作用下,芳胺与羧酸的酰基化反应也能进行,但收率不稳定、操作较为繁琐,反应时间也比研磨或微波辅射的芳胺酰基化更长。

2.2 TAPC研磨法

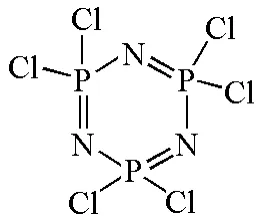

TAPC是化合物1,3,5-三唑-2,4,6-三磷-2,2,4,4,6,6-六氯化物的简称,其结构见图5。

TAPC研磨酰化法[43]是在环境友好思想指导下探索出来的新方法。TAPC研磨法不需要偶联剂和碱,因而可避免使用昂贵有害的试剂;与传统的酰化方法相比,TAPC研磨法还具有实验步骤简单、反应条件温和、反应速度快、反应中不使用有机溶剂等优点。TAPC法不仅适用于伯胺的酰基化,同时也适用于仲胺的甲酰化;此外,TAPC研磨法也适用于醇类化合物的酰基化。

图5 化合物TAPC结构

2.3 P(OMe)3/I2催化法

P(OMe)3/I2催化法[44]是先在冰浴的条件下于适宜的溶剂中加入P(OMe)3和I2,再加入碱、羧酸和芳胺,然后在室温下搅拌。P(OMe)3/I2催化芳胺酰化是一个实用的一步合成法,该法可以在有氧、硫亲核试剂存在下高效地对胺类化合物进行酰基化,而且在碱、底物方面显示出比较广泛的通用性;相比较其他芳胺酰基化方法而言,此法所用的P(OMe)3和I2简单易得,操作步骤简便。P(OMe)3/I2催化酰化法不仅适用于芳香伯胺的酰基化,而且同样适用于脂肪伯胺、芳香仲胺、脂肪仲胺的酰基化,收率较高。

2.4 纳米MgO催化法

在各国研究者的探索下,胺类化合物酰基化的新方法不断出现。无定形纳米MgO催化芳胺酰基化[45]即为一例:在含有5%底物胺的纳米MgO的干燥反应瓶中,加入芳胺和羧酸(物质的量比为芳胺:羧酸=1:1),油浴70℃加热,搅拌反应。此法的优点是反应在无溶剂条件下进行;不足之处在于与前面几种芳胺酰基化方法相比,反应时间太长、收率低且不稳定、反应混合物后处理麻烦。

3 其他酰芳胺制备方法

3.1 乙腈法

文献报道[46],芳胺在p-TsOH和t-BuONO的作用下,重氮化形成重氮盐,随后失去N2生成芳基碳正离子,该正离子进攻乙腈分子中显负电性的氮,并在水分子的作用下转变为酰胺键,此即芳酰胺乙腈合成法。该法与羧酸衍生物法和羧酸法的区别在于,酰胺键中的氮元素来自于乙腈中的氮,且只能进行乙酰化反应,对于此法是否适用于脂肪胺的乙酰化还未见报道。

3.2 N,N-二甲基乙酰胺(DMAc)法

NH4Cl在高温下分解形成HCl和NH3,生成的HCl首先质子化DMAc上的羰基氧,然后苯胺加成到C== O双键上,生成一个四面体的中间体,此中间体迅速分解生成乙酰苯胺和(CH3)2。此法作为一种新的芳胺乙酰化法,具有操作简单、收率高、产品后处理容易、易于工业化生产的优点。对于取代苯胺、苄胺、脂肪胺,此法同样适用,收率也较高。

3.3 Au/HAP催化下的羟基合成法

Wang Wentao等发现[48],在有氧气存在、40℃、Au/HAP催化的条件下,伯醇在碱性水溶液中与芳胺作用形成酰芳胺。与传统酰化方法相比,此法所用原料廉价易得且毒性较小,反应在水溶液中进行(可以减少有机溶剂的使用),反应过程中不使用羧酸或偶联剂等化学试剂,故在一定程度上,此法更符合绿色化学的要求。

4 总结

酰胺键是有机分子中的重要结构,是多肽、蛋白质中的重要组成部分。探索绿色、高效、快捷的酰胺合成方法仍然是研究界的热门课题。芳胺酰基化是胺类化合物生成酰胺键中相对较难的一类反应,其酰化方法的研究始终没有停止。我们相信,绿色高效的芳胺酰化方法会随着生命科学和化学合成的发展得到更加深入的研究。

[1] Rajput A P,Gore R P.Der Pharma Chemica,2011,3(3):409

[2] Zhou F-W,Lei H-S,Fan L,et al.Bioorg Med Chem Lett,2014,24:1912

[3] 杨大成,任正红,雷皇书,等.CN201310389329.7,2013-08-30

[4] 杨大成,范莉,任正红,等.CN 201310349071.8,2013-08-12

[5] 韩海燕,陈力,徐兴然,等.中国科学,2011,41(3):461

[6] 杨大成,陈力,徐兴然,等.ZL201010523646x,2014-03-26

[7] Gupta P,Paul S.Green Chem,2011,13:2365

[8] 杨艳,晏菊芳,范莉,等.药学学报,2012,47(12):1630

[9] 杨大成,晏菊芳,杨艳,等.ZL 201210125184.5,2014-03-19

[10] 杨龙,晏菊芳,范莉,等.有机化学,2012,32:1908

[11] Wang G-B,Wang L-F,Li C-Z,et al.Res Chem Intermed,2012,38(1):77

[12] 杨大成,汪林发,范莉,等.ZL 2011100536443,2013-09-18

[13] 杨大成,晏菊芳,范莉,等.ZL201110200837.7,2014-02-18

[14] 杨大成,陈欣,范莉,等.CN201210285081.5,2012-08-06

[15] 田茂奎,赵晋,杨大成,等.西南大学学报(自然科学版),2008,30(5):44

[16] Balaskar R S,Gavade SN,Mane M S,et al.Green Chem Lett Rev,2011,4(1):91

[17] Sharghi H,Jokar M,Doroodmand M M.Adv Synth Catal,2011,353:426

[18] Luo Q L,Li JY,Chen L L,et al.Bioorg Med Chem Lett,2005,15:639

[19] Beale TM,Allwood D M,Bender A,et al.ACSMed Chem Lett,2012,3:177

[20] Crocetti L,GiovannoniM P,Schepetkin IA,et al.Bioorg Med Chem,2011,19:4460

[21] Ohno R,Nagaoka M,Hirai H,et al.JPestic Sci,2010,35(1):15

[22] Wan Z L,Chai Y,Liu M L,et al.YaoXue XueBao,2010,45(7):860

[23] 龚启明,欧阳贵平.精细化工中间体,2010,40(2):30

[24] Brossard D,Kihel L E,Clément M.Eur JMed Chem,2010,45:2912

[25] Tischler JL,Abuaita B,Cuthpert SC,et al.JEnzym Inhib Med Chem,2008,23(4):549

[26] Serebryakov E P,Zhdankina GM,Kryshtal G V,et al.Pharm Chem J,2006,40(12):639

[27] Noponen V,Belt H,Lahtinen M,et al.Steroids,2012,77(3):193

[28] Zhong Y,Dai Z H,Xu Y,et al.Eur JPha Sci,2012,45(1-2):110

[29] 杨大成,范莉,钟裕国.有机化学,2003,23(5):493

[30] 唐雪梅,范莉,于红霞,等.有机化学,2009,29(4):595

[31] 杨大成,范莉,唐雪梅,等.ZL200810237245.0,2012-02-01

[32] 杨大成,范莉,徐宏,等.ZL200710092699.9,2011-12-07

[33] 杨大成,范莉,李同金,等.ZL200810233034.x,2011-10-05

[34] 杨大成,晏菊芳,刘建,等.ZL200910191906.5,2012-04-18

[35] 杨大成,晏菊芳,汪林发,等.ZL200910191907.X,2012-02-29

[36] Matulic A J,Sanseverino M,Beigelman L.Tetrahedron Lett,2002,43:4439

[37] Strukil V,Bartolec B,Portada T,et al.Chem Commun,2012,48(99):12100

[38] 许荩,范莉,付成松,等.西南大学学报(自然科学版),2009,31(6):184

[39] Deng Y,Yang D-C,Shen Y,et al.Chin Chem Lett,2007,18(1):7

[40] Chou C T,Yellol G S,ChangW J,et al.Tetrahedron Lett,2011,67(11):2110

[41] MatsugiM,Suganuma M,Yoshida S,et al.Tetrahedron Lett,2008,49(46):6573

[42] MatsugiM,Hasegawa M,Sadachika D,et al.Tetrahedron Lett,2007,48(23):4147

[43] Bahrami K,KhodaeiM M,Targhan H,et al.Tetrahedron Lett,2013,54(37):5064

[44] Luo Q L,Lv L,Li Y,et al.Eur JOrg Chem,2011,6916

[45] Das V K,Devi R R,Thakur A J.Appl Catal A-Gen,2013,456:118

[46] Lee Y M,Moon M E,Vajpayee V,et al.Tetrahedron,2010,66(37):7418

[47] 伊茂聪,毛武涛,王建辉.化学与生物工程,2011,28(12):56

[48] Wang W T,Cong Y,Zhang L L,et al.Tetrahedron Lett,2014,55(1):124

国家级大学生创新创业训练计划(No.201210635054)

**通讯联系人,E-mail:hxfanl@swu.edu.cn