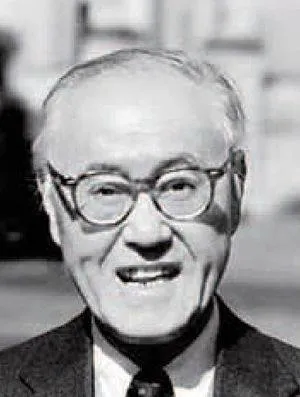

夏志清

回想起来,我最早完整阅读夏志清先生的《中国现代小说史》,是在1990年的夏天。

我认识一位曾在北京大学读书的美国青年,中文名叫穆润陶。那年他正好到中国南方访学,从苏州寄来一本台版《中国现代小说史》,这在当时是非常珍贵的礼物。虽然此前对夏志清先生的基本学术思路,已通过其他渠道有所了解,普通读者还是很难得到这样一本书,所以印象极深。

《中国现代小说史》出版前,中国大陆现代文学研究热衷的正统作家是“鲁郭茅,巴老曹,丁二萧”,夏先生小说史一出,这一领域的研究风向很快转至“沈张钱师废”即“沈从文、张爱玲、钱锺书、师陀、废名”。这个研究路向,今天还在延续。对一位学者来说,夏先生开创之功中所包含的历史意义,依然有需要我们反省的地方:为什么有些研究路向走不下去,有些研究路向却可不断延伸?

夏志清,1921年生于上海。他毕业于沪江大学。1947年,前往美国,原计划攻读英语文学专业,并在学成后回国任教。1951年他获得耶鲁大学博士学位,经慎重考虑留在了美国。中国人要在美国教授英语课程,难度很大,以至于夏先生一时未找到合适的教职。正值此时,约翰·霍普金斯大学需要一位了解中国国情者撰写一本关于中国的手册,夏志清接手这一工作。

在写作过程中,夏先生对中国文学产生浓厚的研究兴趣,并于1961年完成《中国现代小说史》。此书将中国现代文学介绍到西方世界,出版后受广泛关注,还被誉为开创了一个全新学术领域的著作。夏先生此后受聘执教于哥伦比亚大学。

但在中国大陆现代文学研究界,夏先生却曾经完全是一个负面人物。或者说,他从来就没有被中国大陆正统现代文学研究界认可。这不奇怪,因为夏先生对中国现代文学的评价与当时的正统评价格格不入,今天中国大陆正统现代文学界也没有完全进步到可全盘接受夏志清和《中国现代小说史》的地步。

1985年冬天,我进入山西作家协会《批评家》杂志社当编辑,作协圈子里知道夏志清先生的研究工作已不是什么新鲜事,但完整读过这本书的人,我感觉还不是很多,比较容易见到的是司马长风的三册简装本《中国新文学史》。

中国大陆现代文学研究界对夏先生的学术工作已有定评,他对这一研究领域最大的贡献是一个人用一本书,改变了以往中国大陆现代文学研究的基本格局。在改革开放初期,真正对中国大陆现代文学史研究产生革命性变革的力量,不是来源于中国大陆学者,而是西方学者。在这个意义上,可以说没有夏志清就没有后来中国大陆现代文学研究的生动局面。

今天,我们必须自觉意识到在封闭时代外来学术研究思路的意义和价值。现在我们可以轻松谈论夏先生及其学术工作,但最早他却是以一种特殊方式来到中国的。

翻阅那时的相关研究期刊,不难发现对夏志清和他小说史研究的严厉批判,他的《中国现代小说史》2005年才在中国大陆面世,但也还只是一个删节本。

他改变了中国大陆现代文学研究的格局,但没能改变中国大陆现代文学研究的主导意识形态,这不仅是他个人的悲剧,也是中国大陆现代文学的悲剧。我们借鉴了他的研究方法,认同了他对一些作家的基本评价,但我们始终没有认同夏先生的基本思想立场,或者我们隔过了夏先生的思想立场而用学术立场替代了他对时代的敏感性。

比起夏先生来,他的高足李欧梵、王德威则更多是用西方学术霸权来影响中国大陆现代文学研究,这和当年夏先生的影响相比,已完全是另外一种影响。当年中国大陆现代文学界热衷于夏先生的学术锋芒,而今天追逐的却是西方学者在名牌大学中的学科权力。中国现代文学研究界,还没有完全过了仰视西方学者的时代。

《中国现代小说史》的一个过人之处是对沈从文、钱锺书、张爱玲、张天翼、师陀等作家的高度评价,由此确立了这些作家的文学史地位。我们可以说,如果没有夏先生的判断,中国大陆学者自觉意识到决定作家文学史地位的不是政治而是文学,可能还要延迟一段时间。在这个意义上,夏先生确实是中国大陆现代文学研究的启蒙先锋。

夏先生的影响是深远的,但他早年离开中国大陆后却一直没有回来过。

改革开放初,与夏志清几乎同时为中国大陆现代文学研究界熟悉的还有一位捷克学者普实克,也曾是夏志清的论敌。普实克当年在中国大陆学界的地位远胜于夏先生,几十年后再观察,已很少有人再热衷于谈论普实克先生,但夏先生的影响没有消失。这也是需要中国大陆现代文学研究者反思的一个问题。

中国大陆现代文学研究早就走出了王瑶时代,但完全脱离夏志清的时代还没有到来。