上层建筑(甲板室)参与总纵强度程度分析

,

(中国船级社 武汉规范研究所,武汉 430022)

对于具有多层上层建筑且上层建筑侧壁大开口的豪华游轮的上层建筑参与总纵弯曲的程度分析,目前一般的做法是计及强力甲板上最下一层上层建筑(或甲板室),计算联合剖面模数,即认为除强力甲板上最下一层上层建筑(或甲板室)外,其余更高层的上层建筑(或甲板室)不参与总纵弯曲分析。这一假设是否科学实用,值得探讨[1-3]。

1 计算模型概述

1.1 计算模型

主体尺度为L=144 m,B=22.0 m,D=8.2 m,d=4.0 m,Cb=1.0,▽=12 672 t,干舷甲板距船底的距离H=5.8 m。主体上设5层上层建筑,宽度均为19.2 m,高度均为2.4 m,长度从第1层至第5层分别为112、96、82、68、58 m。

主体结构设置800 mm高的双层底,实肋板间距2 m,设5道底纵桁(纵桁距中距离:0、3.5、7 m),无实肋板处设置组合肋板。每间隔24 m设置横舱壁,横向强框架间距为2 m。船宽方向设置5道甲板纵桁,甲板纵桁下方每间隔4 m设置支柱。由于本文主要分析船体中剖面上层建筑总纵弯曲应力变化规律,并不作为具体算例,主船艏艉部线型影响很小,不再考虑。

上层建筑结构横向强框架间距为4 m,甲板设5道甲板纵桁,甲板纵桁下方每间隔4 m设支柱。船体板、梁等主要构件尺寸原则上均按规范临界尺寸设计,不再一一列出,见图1。

图1 计算模型纵、横剖面示意

1.2 计算载荷

1)在内底板上施加相当水柱高度h=4 m的均布重力载荷。

2)在船底施加按下式计算所得的相当水柱高度h的浮力载荷。

(1)

式中:L——船长,m;

B——船宽,m;

d——吃水,m;

r0——按《钢质内河船舶建造规范》计算得到的半波高,m,r0=1.787 m。

3)舷侧施加按上式变化的线性侧压力载荷。

1.3 边界条件

为消除刚体位移,选取船艏中纵剖面与船底交线上一点施加纵向、横向、垂向线位移约束,选取船艉实肋板与船底交线一端施加垂向线位移约束,另一端施加横向、垂向线位移约束。

2 上层建筑(甲板室)参与总纵弯曲程度分析

2.1 上层建筑层数对总纵弯曲影响分析

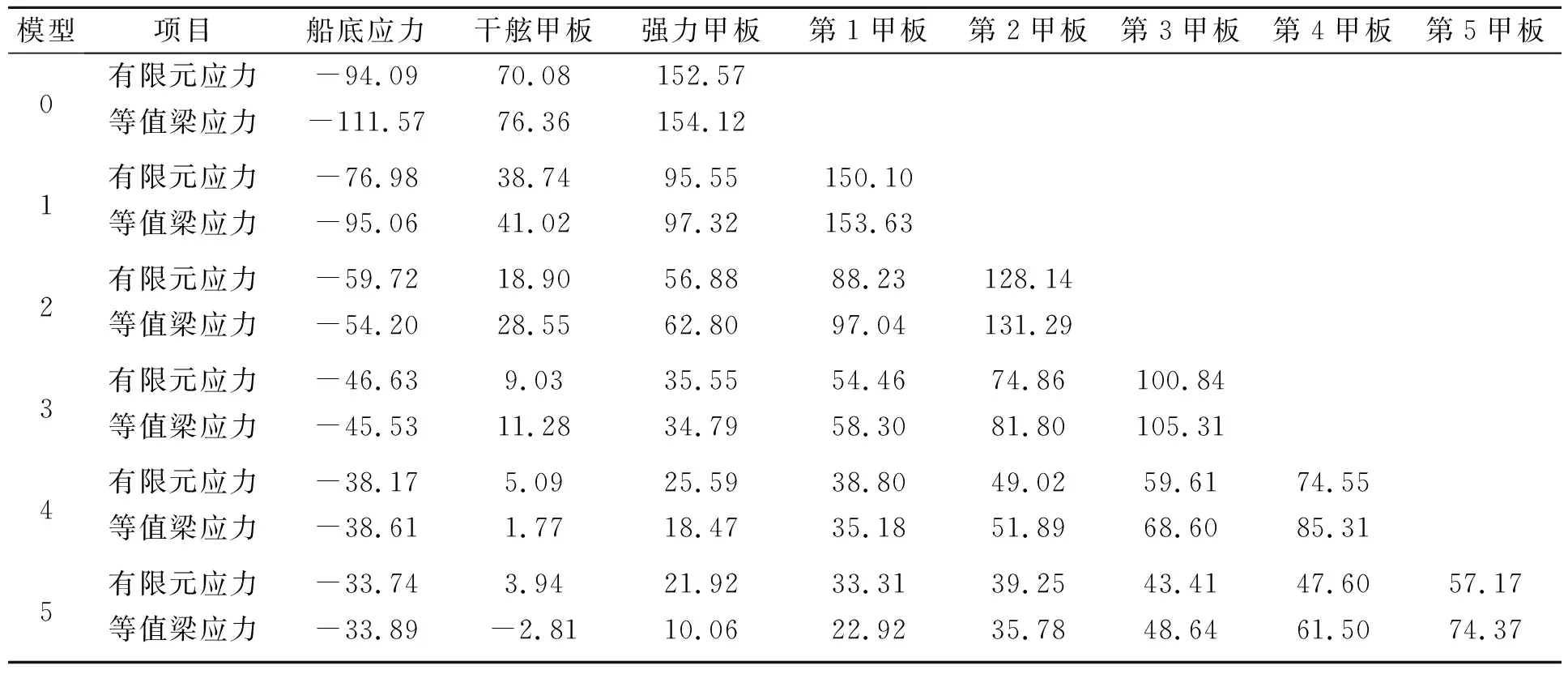

保持主体结构不变,分别计算不同层数上层建筑时各层甲板的弯曲应力。不同层数上层建筑时船体梁横剖面弯曲应力计算结果见表1。

不同层数上层建筑时船体梁横剖面弯曲应力分布图见图2。

表1 各层上层建筑甲板总纵弯曲应力计算值 MPa

图2 不同层数上层建筑时船体梁横剖面弯曲力应力分布图

由以上结果可见,当上层建筑侧壁无开口时,并非只有强力甲板上第一层上层建筑具有参与总纵弯曲的能力。当强力甲板上具有4层上层建筑时,有限元计算得到的结果与等值梁分析结果基本吻合,若将主船体与上层建筑一起看做船体梁,此时梁的长深比l/d约为8;而当上层建筑层数达到5层时,有限元结果与等值梁分析结果出现了较明显的差异。另外从长度上来看,第4层上层建筑长度接近主船体长度的一半,越往下上层建筑长度越长。所以综合以上分析,当上层建筑侧壁无开口、长度约为主船体长度的一半以上,且船体梁长深比在8以上时,各层上层建筑甲板均可以较好地参与总纵弯曲,且弯曲应力与等值梁结果较为接近。

2.2 侧壁开口对上层建筑参与总纵弯曲程度的影响分析

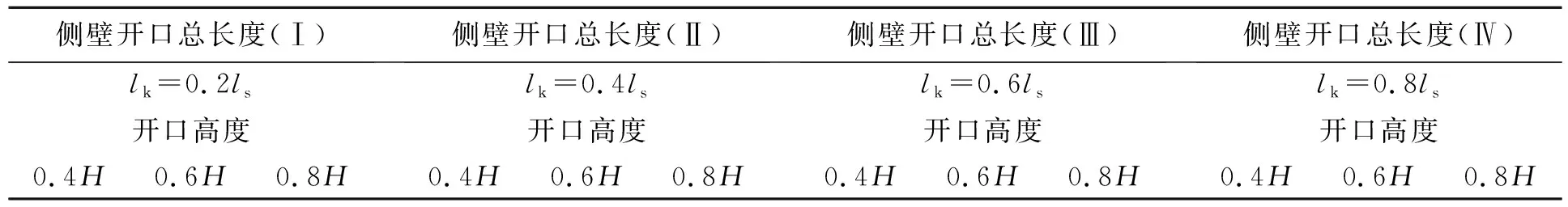

选取具有5层上层建筑的模型,并在各层上层建筑侧壁作如下开口变化,见表2。

表2 上层建筑侧壁开口变化

注:lk—侧壁开口总长度;ls—侧壁长度;H—侧壁高度。

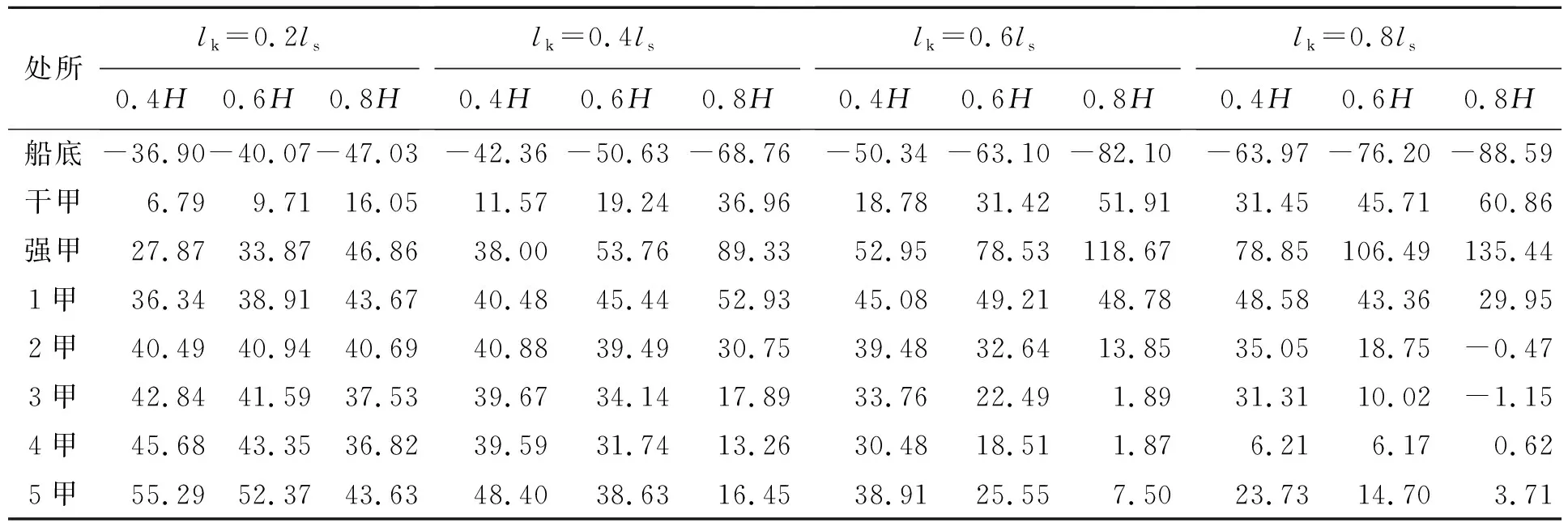

各种开口情况下各层甲板总纵弯曲应力计算结果见表3。

表3 不同侧壁开口尺寸下各层甲板总纵弯曲应力 MPa

各开口尺寸下甲板总纵弯曲应力分布见图3,图中“0.2-0.6”表示侧壁开口总长度为侧壁长度的0.2倍,开口高度为侧壁高度的0.6倍,以此类推。

图3 各种开口尺寸下甲板总纵弯曲应力分布

由计算结果可见,当上层建筑侧壁带有开口时,有限元计算结果与等值梁结果差异很大,这说明此时不能应用等值梁理论计算船体总纵弯曲应力。上层建筑侧壁开口(包括开口长度和高度)对其参与总纵弯曲影响很大,而尤以开口长度的影响更为显著。总体来看,强力甲板以上各层甲板总纵弯曲应力逐渐降低,当开口长度在0.4倍侧壁长度以内,开口高度在0.6倍侧壁高度以内时,强力甲板以上最低一层上层建筑在很大程度上还是参与了总纵弯曲的;当超过这一范围时,各层上层建筑甲板总纵弯曲应力迅速下降,可以认为此时产生的总纵弯矩主要由主船体承受。考虑到实际情况,目前豪华游轮上层建筑开口尺寸普遍较大,因此其主船体将承受相对较大的总纵弯曲应力,故在进行总纵强度计算时应重点校核船底与甲板的应力。

2.3 双甲板船上甲板侧壁距舷侧距离变化对总纵弯曲的影响分析

选取无上层建筑的主体模型,干舷甲板以上的舷侧结构距船舷的距离Δb做如下变化:

Δb=0,Δb=0.02B、Δb=0.04B、Δb=0.05B

式中:B——船宽。

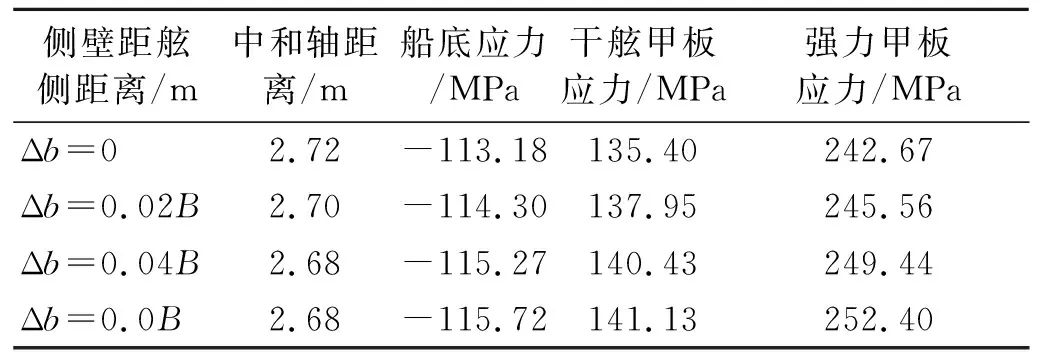

总纵弯曲应力计算结果见表4。

表4 双甲板船上甲板侧壁距舷侧距离变化时横剖面弯曲应力

由表4可见,对于双甲板客船,干舷甲板与上甲板之间的侧壁不一定是舷侧结构的垂直延续,其距舷侧的距离在船宽的0.05倍以内时,对上甲板作为强力甲板参与总纵弯曲几乎没有影响。

3 结论

1)当上层建筑(或甲板室)侧壁无开口,上层建筑长度约为主船体长度的0.5倍以上,且船体梁长深比在8以上时,各层上层建筑甲板均可以较好地参与总纵弯曲,其应力分布基本为线性,与等值梁结果较为吻合。上层建筑随层数的增多及长度的减小其参与总纵弯曲的程度逐步减弱。

2)上层建筑(或甲板室)侧壁上的开孔总长度和开孔高度,对其参与总纵弯曲的程度有显著影响,其中开孔总长度的影响更为明显。当开口长度在0.4倍侧壁长度以内,且开口高度在0.6倍侧壁高度以内时,强力甲板以上最低一层上层建筑甲板总纵弯曲应力水平与强力甲板相当。结合实际情况,当前豪华游轮上层建筑开口较大,侧壁开口总长度一般超过侧壁长度的0.6倍,开口高度也在侧壁高度的0.6倍以上,此时上层建筑甲板总纵弯曲应力迅速下降,主要由主船体承受总纵弯曲。

3)对于双甲板客船,干舷甲板与上甲板之间的侧壁可以不是舷侧结构的垂直延续。计算结果表明,当侧壁距舷侧板的距离小于船宽的0.05倍时,上甲板仍然可以完全有效地参与总纵弯曲,这说明在一个小的范围内,侧壁距舷侧的距离变化对上甲板参与总纵弯曲没有显著影响。

[1] 中国船级社.钢质内河船舶建造规范[M].北京:人民交通出版社,2009.

[2] 于纪军,郑宏宇,谭开忍,等.上层建筑有效度分析[J].中国造船,2011, 52(3):138-148.

[3] 陈庆强,朱胜昌.上层建筑一体化船型的船体梁总纵强度计算方法研究[J].船舶力学,2011, 15(10):145-150.