日本的地震预测*

上田诚也

动态

日本的地震预测*

上田诚也

日本从1965年就有关于地震预测的国家计划,但是都没有成功。所谓的地震预测必须是基于物理现象或前兆的短期预测。失败的主要原因是没有抓获前兆现象。国家计划大部分的资金和人力都致力于加强地震台网,但这对检测地震前兆并不十分有效,因为大多数前兆都是非地震性的。从目前笔者的观点来看,前兆研究从来没有得到适当支持,因为这些项目通常都是被一群拿着预测地震幌子的地震学家所掌握,他们对地震学更有兴趣。1995年神户地震之后,国家计划决定放弃短期预测并且在2011东北大地震后日益加深。除了国家计划之外,也有一些政府计划,不是很正式的但是与地震预测有关,它们消耗了数量级很大的资金,但它们其实也对短期地震预测不感兴趣。财政上,它们是巨人,国家计划就是小矮人。因此,日本目前实际上没有资金来支持短期预测研究。然而,最近,不同学科的科学家已在短期预测研究方面做出了一些实质性进展。通过和私营部门的合作,一些令人鼓舞的迹象正在出现。

地震预测;短期预测;巨震;地震学;私营部门;政府支持

引言

地震预测必须指明时间、震中、震级大小,并且要有一定的精确度。在地震长期、中期和短期预测中,只有短期预测有意义,它能够直接保护人类生命和社会基础设施。另外两个仅仅是基于过去经验的统计预报,甚至不能够称为预测,虽然由于GPS测量仪器,中期预报已经进入了一个新的阶段[1]。

地震学分为两个方面[2]。第一是通过地震仪记录的地震波来研究地球的内部结构。这首先在欧洲发展[3-4]。另一个是研究地震本身,即所谓的地震学。当然,地震易发地区的地震学家对此比较关注。实际上,现代地震学始于1906年旧金山大地震后的加利福尼亚。为了解释圣安德烈斯断层附近的地面形变位移,Reid[5]提出了弹性回跳理论。该理论认为断层两侧的岩石受到剪切应力,它们缓慢变形直到内部能量大于临界值。应力缓慢集中,然后瞬间释放。该理论被当作了地震产生的理论指导。然而,在接下去的几十年里,在地震预测方面,实际上没有很认真的科学尝试。甚至有些行家觉得它是不可能的[6]。

1 20世纪70年代早期的乐观到后来的悲观

直到20世纪60年代,地震预测的国家计划才在一些国家兴起,包括日本、前苏联、中国和美国。它们为什么基本上在同一时间出现,原因并不明了。很有可能是由于二战后科技活动的复苏,那时地震学位居前沿,并且得益于监测核爆炸的全球标准化地震台网(World-wide Standardized Seismograph Network,WWSSN)[7]。

20世纪70年代早期,乐观情绪在全球广泛传播。比如,扩容-膨胀理论的出现[8],该理论几乎能够解释所有出现的前兆现象,例如,地壳的抬升、P波与S波的波速比中10%~20%的变化、氡气的排放、电导率的变化等等。尤其是,1975年7.3级海城地震的长期、中期和短期的成功预测,更加强了这种乐观[9]。

然而,这种乐观是暂时的。撇开细节不说,P波与S波的波速比中10~20%的变化这一现象就被后来的工作所否定[10]以及1976年唐山M7.8地震未能预测[11]。在美国,预测在1993年前将会发生的帕克菲尔德地震直到2004年才出现[12-13]。实际上,任何国家的地震预测项目都没有一次单独的成功预测。整个社会就开始悲观[14]。除了一些非主流的研究人员之外,这种悲观情绪一直持续到现在。

2 日本地震预测历史

2.11995年以前

世界上第一个地震学会,日本地震学会(Seismological Society of Japan,SSJ)在1880年诞生,这归功于明治政府那时国外访问学者的努力。值得注意的是,第二届日本地震学会年会上约翰·米尔恩(John Milne)做的题为“日本地震科学”的报告[15],他说地震学家的主要任务就是能够找到方法预测出地震的发生,并且他也给出了许多可能的地震前兆的例子。

吉田晴代(Aikitu Tanakadate)于1891年浓尾M8.0地震之后开始了震中地区磁场的测量,并由此发现了著名的Neodani断层。他这时才刚从英国学习完,返回家中3个月。被浓尾地震所激励,明治政府在1892年立即成立了帝国地震调查委员会。它远远早于1906年的旧金山地震,所以可以被看作是日本地震研究的开端。然而,尽管明治时代的科学家具有昂扬的远见,地震预测仍然是个禁忌并且持续了几十年,因为它并不是一个多产的科学。

尽管当代社会这并不为人所知,但关于地震预测的方案早在1946年就被提出,这一年是二战过后的下一年,当时的命令由美国占领军总部发布给美日地震学家。这些背景资料能够从力武(Rikitake)的文章中查出[16]。很明显,美国方面试图证明日本在这方面是否更加先进,因为当时他们对这几乎没有兴趣。日本的实际情况也没有什么大的不同。事实上,在他们访问日本的报告中,那时并没有透露给日本,但是却在力武的文章中被转载了。宾诺·古登堡(Beno Gutenberg)批评了日本气象局(Japan Meteorological Agency,JMA)和东京大学地震研究所(Earthquake Research Institute,ERI)之间的不合作关系。这些事务使得日本社会团体逐渐对地震预测感兴趣。接着在1962年的一次统筹规划中,所谓的“蓝图”被明确提出来[17]。这份文件起初是在日本,后来被翻译成英文后具有了相当大的全球影响力。

国家地震预测计划资金,从1965年起能够被大学研究人员所使用,这是基于“蓝图”并且通过连续几个5年计划持续到了现在。“蓝图”的内容是一些经验知识,涉及到一些没有很多合作的组织先前做的工作,例如,地壳运动、潮汐、地震活动性、地震波速、活动断层、地磁和地电等等。有人建议,要监测所有这些现象。这是一个良好的开端。即使在今天它也可以算作一个良好的计划,因为这个完整的计划从来没被实施过。

为了开始进行国家计划,政府咨询了地震专家以制定一个切实可行的方案。这是非常合理的,因为当时没有包含相关科学家的组织团体。该计划有相当庞大的资金支持。遗憾的是,从来没有任何一个成功的短期预测,甚至连错误的预测也没有,因为根本就没有发布过任何的预测。这是一个自然结果,因为短期预测从来就不是该计划的目标。本文的主要目的之一就是陈述这种奇怪现象是如何产生的。当然,大多数事物是科学关注不到的,所以下面涉及到的科技论文也只有一少部分。

第1个5年计划中,该项目命名为“地震预测研究计划”,地震专家们建议加强地震台网建设。这也有其合理性,并得到了充足的资金支持。然而,由于充足的资金为项目的连续性提供了保障,在随后的5年计划里,加强地震台网建设变得无止无休,垄断了资金和研究人员。

被1968年十胜冲M7.9等一系列地震的发生刺激后,政府推出了第2个5年计划,将项目名称改为“地震预测计划”,看上去研究好像结束了,但实际上研究经费却增加了。

当然,不用说短期预测肯定需要有前兆。从古希腊一直到现在,有各种各样的关于地震前兆的说法。比如上田诚也在“地震前兆和预测”中提到的[18]。这些可以是大地测量信号,如地倾斜、GPS数据、水文数据,如水位、温度和地下水化学,电磁在各种频率下的波动,氡气和其他气体的排放,异常的动物行为等。前震以及震前平静期这样的地震事件也可以被称为前兆。然而,这些报道的前兆大部分是非地震性的。因此,非地震性测量显得尤为重要。但这些在项目中并没有得到很好的支持。因此,5年计划中短期预测从没成功过,并且让人觉得短期预测根本就不可能实现(内部结论)。讽刺的是,在一系列灾难发生后,这个项目却是越来越火。

这里着重提到的是,在20世纪70年代,有许多政府机构开始进入地震预测行列。许多项目实际上只是地震研究,并不是地震预测。这些项目的预算却比国家计划要多出很多。这里我们简称其为“大计划”。必须指出,许多同时执行国家计划的地震学家也作为地震学会的委员或者顾问包含在这些大计划中。因此,他们在该项目之中得到了大大的好处。这些大计划结构复杂、预算模糊不清。这些预算来自地震研究推进总部(Headquarters for Earthquake Research Promotion,MEXT),我将其称做“大MEXT计划”(在日本MEXT代表教育部、文化部、体育部、科技部)。“大MEXT计划”2012年度预算大约为110亿日元,这已经足够多了,实际上,这还只是其中的一部分。整个2012年国家地震预测项目,14所高校的总额达到约4亿日元。在全部经费里,其中0.2亿日元可用于短期预测研究,我们能用这些钱做些什么呢?

2.2 1995到2011年

图1是1995年第7个5年中神户M7.3地震几周后的情形,地震发生前没有预测到,约有6 450人在这次地震中遇难。这是1923年关东M7.9地震后,20世纪日本所遭遇的最严重的地震。国家地震预测计划由于没有任何地震预测,受到各方面的指责。经过社会各界长期的讨论,首次包括外界人士的参与,最终决定短期预测应该正式放弃,转而致力于“基础研究”,在笔者看来,也就是致力于地震学研究。虽然没有明确的宣布放弃预测,但人们都心知肚明[19-20]。

图1 作者拍的神户地震几周后的情形

“基础研究”对政府来说听起来很诱人,该项目不仅在批评中生存下来,并且政府还增加了投资。由于项目的成功展开,高功率的地震和GPS网络覆盖全国,地震研究也取得了很大进展。但是,显而易见,地震预测还是没有任何进展。

“不需要短期预测”的理由是,尽管研究人员很努力,震前先兆还是很难捕获。这其实是谬误。这些参与预测项目的研究人员根本就没有认真地对震前先兆进行研究,他们认为这些地震仪根本就没有任何帮助。在每3个月举办的地震预测协调委员会(Committee for Earthquake Prediction,CCEP)的会议上,也从来没有关于地震前兆的报告,那些地震先兆也由于很少提及而变成了荒谬的谣传。然而,打着地震预测研究的幌子,这些地震学家却获得了大量的资金支持(虽然跟大计划比起来略显逊色),甚至外界也无法挑战他们的权威和既得利益。此后,在地震学界,否定了短期预测领域中的地震前兆,认为这些前兆根本就不存在,甚至觉得对前兆的研究是伪科学。

在神户地震后,地震研究行政管理方面发生了根本性的变化。地震监测任务从国家计划转移到大MEXT计划所属的地震调查研究推进总部,该部门对地震预测没有兴趣(尤其是短期预测)。这样国家计划便可从监测和长期预报中解脱出来,致力于短期预测研究,但事情发展却进入了错误的轨道。

3 2011年东北地震到现在的日本地震预测

图2为2011年3月11日东北M9.0地震几周后的情况。这次地震还引发了海啸,对整个日本临近太平洋一侧地区造成了严重破坏,造成了超过20 000人遇难,各种爆炸,以及福岛1号核电站熔化[21]。整个国家瞬间陷入危机。

图2 作者拍的“3·11”地震海啸几周后的情形

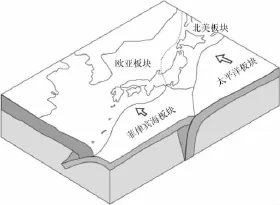

图3 日本周围的板块构造

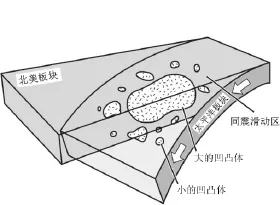

图4 凹凸体模型

由于国家计划和大计划的开展,日本变成了全世界地震及大地测量观测网络建设最全面的国家之一。这种类型的地震发生可由地壳板块构造理论很好地解释,板块间的突然运动及太平洋板块的俯冲导致了这种结果(图3)。地震产生的方式可以很好地用这种凹凸体模型来解释(图4)。根据该模型,将地球分为一些地震区,称为凹凸体,也就是沿俯冲太平洋板块和上覆北美板块之间的界面。这两个板块凹凸体接触,随着应力的发展,两个板块发生错位、破裂。在凹凸体外的区域,板块之间耦合较差,它们可以滑动而没有地震发生。根据400年来的地震档案记录以及现代测震技术,地震学家认为,该地区最大可能发生的地震等级不会超过M8。然而,2011年该地区的地震表明,400年的观测时间对于评估区域地震来说仍然较短。事实上,根据海啸沉积的地质记录,公元869年发生的贞观地震达到了M9[22]。但是,这些地质记录的信息并不严谨。

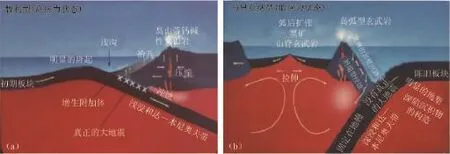

2011年“3·11”大地震之后,一些地震学家宣称他们的预测失误至少与本文作者和金森[23]40年前提出的“比较俯冲学”影响有关联。我们认为按不同特征,可将俯冲带分为智利型和马里亚纳型(图5a和图5b),例如,智利俯冲带的向陆一侧是活跃上升的高耸的安第斯山脉,而马里亚纳型的向陆一侧是扩张的菲律宾海,所以超大地震通常发生在智利而不是马里亚纳型俯冲带。由于有很好的观测数据,我们一直采用上述观点。而一些地震学家认为,日本俯冲带应属于马里亚纳型。但是,我们认为,日本俯冲带属于外形类似马里亚纳型俯冲带但地震活动性属于智利型俯冲带的中间类型。日本海数百万年前已经停止扩张,而日本中部山脉却一直在上升。或许,我们更应该强调俯冲类型和时间有关。

图5 (a)智利型俯冲;(b)马里亚纳型俯冲

地震预测情况与2011大地震之前相比变化不大,而在之后则变得暗淡。地震学家们也逐渐丧失了预测地震的信心,他们认为,地震预测属于“不可解之谜”的观点也逐渐变得“合法化”。他们想公布地震不可预测的观点,甚至准备解散日本地震学会所属的地震预测研究组。

2012年11月28号,一份提议指出,要将神户地震之后建立的“地震预测和火山喷发观测研究计划”重建为一个国家计划,而在这之前该计划只是老的地震预测和火山喷发国家计划的一部分。文部科学省的科学和技术委员会制定了中期计划大纲并于2013年9月4日公布采集公众意见。大纲标题已改为“促进地震和火山观测研究项目以助于减灾”,并最终抛弃了“预测”这个词。该文件尽管强调了减灾方面的内容但仍然是冗长的。它仍然保留了几乎每一个老的地震和火山喷发预测国家计划的条目。总之,未来的4亿日元的国家计划将像以前一样,与地震预测无关,而地震学家们可以继续从大计划里接收研究合同。

4 展望未来

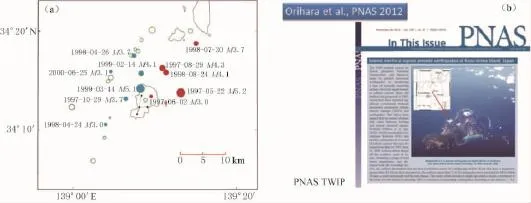

图6 (a)神津岛附近的地电信号以及地震。从1997年5月14日到2000年6月25日。右边(红色)和左边(蓝色)圆圈分别代表正与负的信号。虚线代表钱洲走向。详情请参看Orihara等[28]。(b)Orihara等[28]被选为2012年11月20日发行的《美国科学院院报》的亮点

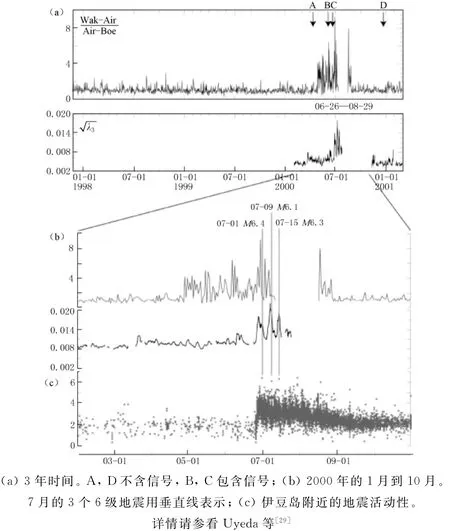

图7 新岛的Wak-Air和Boe-Air电极的地电电位差的0.01Hz谱密度比的变化,以及位于伊豆半岛台阵的0.01Hz地磁场第三主成分的变化

因此,未来地震短期预测的前景将是十分暗淡的。然而,我们有着不同的看法。既然地震是一种自然现象,那我们就一定能够通过科学的手段来预测地震。而事实上,我们已经在这方面取得了不可否认的成就。在1995年神户地震之后,已经有众多关于电磁和地球化学的论文问世[24-27]。例如,通过监测东京以南170km的神津岛1997年5月14日至2000年6月25日的大地电流值时发现了19个异常变化值。Orihara等人[28]通过严格的数据统计表明,异常数值与同时期该区域附近的地震存在着一定的相关性,并非偶然事件(图6a和图6b)。此外,伊豆(Izu)岛地区在2000年火山地震群活跃几个月前开始就持续观测到了地电和地磁的超低频异常变化(0.01Hz)。这些异常在M6地震发生之时达到了顶峰[29](图7)。

那么日本“3·11”大地震前兆的情况又如何呢?实际上也是有征兆的,虽然其中大部分是事后才被认可。虽然一些新的研究预测方法的依据可能需要进一步的讨论,但未来地震的短期预测会表现出很多积极的信号。例如,人们长期期待的利用卫星技术参与地震预测的好消息也许会在不远的将来成为现实[30]。

之前也有关于震前电磁变化的报道。一个是关于在VLF波和LF波在震前的接收异常[31],另一种是关于地磁场的显著变化大约是在地震2个月之前发生[32]。而现在学术界关于震前电离层变化的讨论十分热烈[3335]。一种利用GPS数据监测震前陆地移动的方法非常具有潜力,该方法预计将在2013年通过包括私人组织在内的多机构合作完成可行性操作。一些未发表的论文表明,“3·11”大震前的GPS异常已被识别,并且在发震之前通知了政府机构,但是被政府当作了谣言而忽略了。尽管该方法尚处于准备阶段,但我们有理由相信,关于这类的文章将在近期出现。

令人鼓舞的是,甚至在对地震数据的分析处理中也发现了有希望的前兆现象[36-39]。很显然,长期“无成效”的国家地震预测计划终于有了点效果,萨里斯(Sarlis)等人[40]基于地震作为一种临界现象的理论[41-42],研究了日本的地震活动并发现一些参数的涨落,而这些参数在“3·11”地震出现几个月前达到最小值,而研究1993年至2011年所有大于M7.6地震可以得到相似的结论,只是此时的参数涨落的极小值要大一些。

同样令人鼓舞的是,私人组织参与震前预测活动的热情也日益增加,而其中原因是显而易见的,即政府从来不做短期预测。政府部门一旦发出了一个错误的安全预测,就会产生类似于意大利拉奎拉(L’Aquila)事件的后果[43]。相反地,如果政府部门预测日本东海在未来3天发生M8地震而实际上却没有发生,后果又会怎样?“大地震对策措施法”(英译本见文献[16])讨论了最不切实际的应对景象。政府部门不是合适的发布短期预测的主体。然而,工业部门、医院、学校、地方政府以及那些知道国家计划不会支持短期预测的个人,对于地震短期预测的需求是急迫的。事实上,已经有一些私人公司尝试与一些科学家合作,开展地震短期预测的业务,而这项业务也将成为相关科学家研究经费的来源。这将会形成一个十分有用而蓬勃发展的信息产业。

看到这些新的发展方向,我们对地震短期预测的发展前景也十分乐观。我们觉得我们是在正确的轨道而我们的目标的实现也是可期的。但是,一些地震学家并不认可我们的观点,主要原因有以下几点。原因之一是他们坚持地震不可预测的偏见。另一种更容易理解的原因是很多前兆都是地震孕育过程产生的副产品,与地震发生并不一定具有必然的因果关系。异常地电电流可能会在地震之前产生,但异常地电电流出现并不一定预示着地震一定会发生。很显然,地震学家对于地震前兆研究并不感兴趣,地震前兆显然也不是地震学的主要研究内容。

这篇文章讨论的主旨就是告诉大家,地震学和地震短期预测学是相关的,但他们是不同的学科。我假定通过这篇文章,读者对于地震预测学与地震学的区别已经十分清楚了。因为缺乏对于各种地震预测研究称呼的术语,让我们姑且将这个学科称之为“预测学”(Predictology)。大学里有相关地震学课程但是缺乏关于“预测学”的课程。而这门学科也一直是由一些物理学家、无线电工程师、化学家甚至生物学家在几乎没有支持或很少支持的情况下进行研究的。现在,在大学设立“预测学”的课程显得十分必要。

5 结论

从1965年起,日本地震预测的国家计划一直在充足的财务支持下运作着,但至今从没有过一次预测,毫无疑问,地震短期预测是非常必要和有意义的。然而,大多数前兆并不预示着地震一定会发生。到目前为止,国家计划没有取得成功的原因就在于,大多数工作仅用于加强并不适合地震前兆研究的地震台网的建设,忽略了研究可靠的地震前兆。这种错误的战略在一些地震学家的运作下一直没有得到改变。

在未能预测的1995年阪神大地震后,国家计划正式放弃地震短期预测研究转而集中在基础地震学的研究,即建立更多的地震台站。差不多与此同时,整个国家的地震机构发生了一个大的机构调整,监测地震经费由4亿日元调整为110亿日元。对地震预测并不感兴趣的文部科学省只关心长期的风险评估。

2011年东北大地震后,地震学家中有人产生了很大的疑惑。现在一个名为“用于减灾的地震和火山观测研究”项目的国家计划完全摈弃了“预测”这个词。

然而,最近来自不同学科的科学家们在地震短期预测方面的工作取得了重大进展,一些私人研究部门也释放出了积极的信号。现在我们应该认识到,地震短期预测既不是国家计划也不能依靠中央政府。预测工作将由对此有兴趣的科学家完成,震前警报也将由私营部门或具有高地震或海啸风险区域的地方政府发出。我们期待在全新的地震预测时代取得重大突破。地震预测工作也将成为日本科学家对于环太平洋及其他地震多发国家的贡献。

国家计划对于地震短期预测的忽视应该受到批评,然而,大计划则显得更为离谱,虽然他们的项目并非都没有意义,有一些是有用的。但大计划为了获取大笔经费而假意涉及地震预测是可耻的行为。

译自:Proc.Jpn.Acad.,Ser.B.2013,89(9):391-400

原题:On earthquake prediction in Japan

(北京工业大学研究生 章菲,张少伟 译;河南师范大学 郭广猛 校;中国地震局地球物理研究所 朱传镇 复校)

(译者电子信箱,章菲:7353282@emails.bjut.edu.cn)

[1]Ruegg J C,Rudloff A,Vigny C,et al.Interseismic strain accumulation measured by GPS in the seismic gap between Constitución and Concepción in Chile.Phys.Earth Planet.Inter.,2009,175:78-85

[2]Shearer P.Introduction to Seismology.Cambridge:Cambridge Univ.Press,1999:1-257

[3]Oldham R D.The constitution of the interior of the Earth,as revealed by earthquakes.Quarterly J.Geol.Soc.,1906,62(1-4):456-475.doi:10.1144/GSL.JGS.1906.062.01-04.21

[4]Wiechert E.Bestimmung des weges von Erdbebenwellen.I.Theoretisches.Phys.Z.,1910,11:294-304

[5]Reid F H.The mechanics of the earthquake,The California earthquake of April 18,1906.Report of thestate investigation commission,Vol.2.Washington D.C:Carnegie institution of Washington,1910

[6]Richter C F.Elementary Seismology.San Francisco:W H Freeman and Co.,1958:1-768

[7]Bolt B.Nuclear Explosions and Earthquakes:The Parted Veil.San Francisco:W H Freeman and Co.,1976:1-309

[8]Sholtz C,Sykes L,Aggarwal Y.Earthquake prediction:aphysical basis.Science,1973,181:803-810

[9]Press F.Earthquake prediction.Sci.Am.,1975,232(5):14-23

[10]McEvilly T V,Johnson L R.Stability of P and S velocities from central California quarry blasts.Bull.Seis.Soc.Amer.,1974,64:342-353

[11]Chen Y,Tsoi K,Chen F,et al.The Great Tangshan Earthquake of 1976.Oxford:Pergamon Press,1988:1-153

[12]Bakun W H,Lindh A G.The Parkfield,California earthquake prediction experiment.Science,1985,229:619-624

[13]Langbein J,Dreger D,Fletcher J,et al.Preliminary report on the 28September 2004,6.0Parkfield,California earthquake.Seismol.Res.Lett.,2005,76:10-26

[14]Evernden J.Earthquake prediction:What we have learned and what we should do now.Bull.Seis.Soc.Amer.,1982,72:343-349

[15]Milne J.Seismic science in Japan.Trans.Seismol.Soc.Japan,1880,1:3-34

[16]Rikitake T.Earthquake Prediction:Progress and Outlook.Tokyo:Nihon-Senmontosho-Shuppan,2001:1-617

[17]Tsuboi C,Wadati K,Hagiwara T.Prediction of Earthquakes:Progress to Date and Plans for Further Development.Earthquake Prediction Research Group,Tokyo University,Tokyo.1962

[18]Uyeda S,Nagao T,Kamogawa M.Earthquake precursors and prediction.In Encyclopedia of Solid Earth Geophysics,Part 5,Springer,Berlin,2011:168-178.doi:10.1007/978-90-481-8702-7_4

[19]Swinbanks D.Quake panel admits prediction is‘difficult’.Nature,1997,388:4

[20]Saegusa A.Japan to try to understand quakes,not predict.Nature,1999,397:284.doi:10.1038/16758

[21]Tanaka S.Accident at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Stations of TEPCO—Outline &lessons learned.Proc.Jpn Acad.,Ser.B.,2012,88:471-484.doi:10.2183/pjab.88.471

[22]Sawai Y,Fujii Y,Fujiwara O,et al.Marine incursions of the past 1500years and evidence of tsunamis at Suijin-numa,a coastal lake facing the Japan Trench.Holocene,2008,18:517-528

[23]Uyeda S,Kanamori H.Back-arc opening and the mode of subduction.J.Geophys.Res.,1979,84:1049-1061

[24]Nagao T,Enomoto Y,Fujinawa Y,et al.Electromagnetic anomalies associated with 1995Kobe earthquake.J.Geodyn.,2002,33:401-411

[25]Uyeda S,Nagao T,Kamogawa M.Short-term earthquake prediction,current status of seismo-electromagnetics.Tectonophysics,2008.doi:10.1016/j.tecto.2008.07.019

[26]Yasuoka Y,Kawada Y,Nagahama H,et al.Preseismic changes in atmospheric Radon concentration and crustal strain.Phys.Chem.Earth,2009:431-434

[27]Moriya T,Mogi T,Takada M.Anomalous pre-seismic transmission of VHF-band radio waves resulting from large earthquakes,and its statistical relationship to magnitude of impending earthquakes.Geophys.J.Int.,2010,180:858-870

[28]Orihara T,Kamogawa M,Nagao T,et al.Pre-seismic anomalous telluric current signals observed in Kozu-shima Island,Japan.Proc.Nat.Acad.Sci.USA,2012,109(47):19125-19128.doi:10.1073/pnas.1215669109

[29]Uyeda S,Hayakawa M,Nagao T,et al.Electric and magnetic phenomena observed before the volcanoseismic activity 2000in the Izu Island Region,Japan.Proc.Nat.Acad.Sci.USA,2002,99(11):7352-7355

[30]Kodama T,Molchanov O,Hayakawa M.NASDA earthquake remote sensing frontier research—Feasibility of satellite observation of seismoelectromagnetics.Adv.Space Res.,2000,26(8):1281-1284

[31]Hayakawa M,Hobara Y,Yasuda Y,et al.Possible precursor to the March 11,2011,Japan earthquake:ionospheric perturbations as seen by subionospheric very low frequency/low frequency propagation.Ann.Geophysics(Italy),2012,55(1):95-99.doi:10.4401/ag-5357

[32]Xu G,Han P,Huang Q,et al.Anomalous behaviors of geomagnetic diurnal variations prior to the 2011 off the Pacific coast of Tohoku earthquake(MW9.0).J.Asian Earth Sci.,2013,77:59-65

[33]Heki K.Ionospheric electron enhancement preceding the 2011Tohoku-Oki earthquake.Geophys.Res.Lett.,2011,38,L17312,doi:10.1029/2011GL047908

[34]Kamogawa M,Kakinami Y.Is an ionospheric electron enhancement preceding the 2011Tohoku-Oki earthquake a precursor?J.Geophys.Res.Space Phys.,2013,118:1751-1754.doi:10.1002/jgra.50118

[35]Heki K,Enomoto Y.Preseismic ionospheric electron enhancements revisited.J.Geophys.Res.Space Phys.,2013,118(10):6618-6626.doi:10.1002/jgra.50578

[36]Nanjo K,Hirata N,Obara K,et al.Decade-scale decrease in b value prior to the M9-class 2011Tohoku and 2004Sumatra quakes.Geophys.Res.Lett.,2012.doi:10.1029/2012GL052997

[37]Tanaka S.Tidal triggering of earthquakes prior to the 2011Tohoku-Oki earthquake(MW9.1).Geophys.Res.Lett.,2012,39,L00G26.doi:10.1029/2012GL051179

[38]Kato A,Obara K,Igarashi T,et al.Propagation of slow slip leading up to the 2011 MW9.0Tohoku-Oki Earthquake.Science,2012,335:705-708.doi:10.1126/science.1215141

[39]Ito Y,Hino R,Kido M,et al.Episodic slow slip events in the Japan subduction zone before the 2011 Tohoku-Oki earthquake.Tectonophysics,2013,600:14-26.doi:10.1016/j.tecto.2012.08.022

[40]Sarlis N,Skordas E,Varotsos P,et al.Minimum of the order parameter fluctuations of seismicity before major earthquakes in Japan.Proc.Nat.Acad.Sci.USA,2013,110:13734-13738.doi:10.1073/pnas.1312740110

[41]Sornette A,Sornette D.Self-organized criticality and earthquakes.Europhys.Lett.,1989,9:197.doi:10.1209/0295-5075/9/3/002

[42]Holliday J,Rundle J,Turcotte D,et al.Space-time clustering and correlations of major earthquakes.Phys.Rev.Lett.,2006,97,238501.doi:10.1103/PhysRevLett.97.238501

[43]Nosengo N.Italy puts seismology in the dock.Nature,2010,465:992.doi:10.1038/465992a

P315;

: A;

10.3969/j.issn.0235-4975.2014.02.001

2013-12-17。