中山市社区康复精神病人社区

--家庭一体化管理效果评估

黄志辉

卫生管理

中山市社区康复精神病人社区

--家庭一体化管理效果评估

黄志辉

中山市横栏医院防保所,广东中山528478

目的研究社区康复精神病人社区-家庭一体化管理的效果。方法将家庭支持因素引入现有“市精防院-镇医院-村卫生站”三级管理模式中,突出家庭支持的重要作用,收集管理前后精神病人所获得的社会(家庭)支持、综合生存质量和社会危害性等方面所发生的数据变化。结果实施社区-家庭一体化管理后精神病人受到家庭的接纳和照顾(照顾比例由原先的42.24%提高到77.37%),综合生存质量明显改善(生存质量问卷调查总分均值由开始时的111.21分下降到了管理后的107.96分),肇事肇祸率降低(年肇事肇祸率由管理前9.91%下降到4.09%),上述差异有统计学意义(P<0.05)。结论社区-家庭一体化管理(重视家庭因素的参与)可以明显改善精神病人生存质量和降低肇事肇祸率。

精神病人;康复;社区-家庭一体化管理

精神疾病不仅严重影响了患者本人的生存质量,而且也产生不良的社会影响,易肇事肇祸。上海闵行区对部分收治的精神病人进行回顾性调查,结果显示精神病人滋事、肇祸率达1.98‰[1]。中山市精神病人一般采取社区康复模式,在精神病专科医院治疗稳定后即转入社区康复,但社区康复精神病人的生存质量不高,易复发肇事肇祸。本研究通过实行社区康复精神病人社区-家庭一体化管理服务项目,将家庭因素引入精神病人管理体系,探讨中山市某镇区精神病人社区康复干预效果,为当地政府卫生行政部门决策提供依据。

1 对象与方法

1.1 对象

本研究选取笔者辖区472例精神病康复管理对象作为研究对象,采取综合管理措施,管理期间失访8例,管理前后资料完整者共464例,占98.31%。

1.2 方法

对所有服务对象进行追踪随访研究,在服务对象入组时、接受管理满3年时分别进行一般资料收集和问卷调查。问卷及量表由各村社区卫生服务站精防医生负责调查及填写,调查采取上门调查的形式,调查对象为患者及其家属。管理时间为2010年6月~2013年6月,为期3年。

1.3 社区-家庭一体化管理措施

1.3.1 药物治疗由患者所属村卫生站的精防医生及病人家属督促其按医嘱服药。

1.3.2 定期随访根据患者暴力行为分级每周或每月1次上门随访,了解患者病情、症状及服药情况,指导用药,并对特殊问题进行处理。

1.3.3 心理健康知识宣传采取讲座、随访或“一对一”的形式,由专业、兼职精防医生每月对患者及其家属进行心理卫生知识及相关疾病知识宣教。

昂贵的住院治疗被认为是导致患者因病致贫的推手,因此,城乡居民合作医疗保险在制度设计上仍关注需住院治疗的“大病”,尽管高血压等慢性病已被列入门诊特殊疾病的范围,但是,限于医疗保险基金的承受能力,慢性特殊疾病的准入资格规定,要求高血压必须达到Ⅰ级中高危以上或Ⅱ级以上,这就限制了门诊补偿的受益面。李媛等[16]的研究表明,目前城乡居民合作医疗保险的门诊补偿还仅限于特殊疾病和选择二档缴费的部分大病,且补偿力度有限。

1.3.4 家庭支持由镇医院、村卫生站精防医生对患者家属(一般2人)进行精神病人康复知识宣教和技能培训,由患者家属自主或协助精防医生督导精神病人按时按量服药、报告病情、照料病人生活并进行心理疏导。

1.4 调查工具

包含一般情况问卷、精神卫生知识知晓率问卷及精神病人生存质量问卷。其中“精神病人生存质量问卷”由我国学者潘润德等设计[2],问卷条目设计分生理、心理、社会和症状4个维度,为选择性测题,答案从低到高分为5个层级,分别赋予1~5分,累加分值越低,生存质量越佳。

1.5 数据处理

使用SPSS13.0对数据进行统计学处理。

2 结果

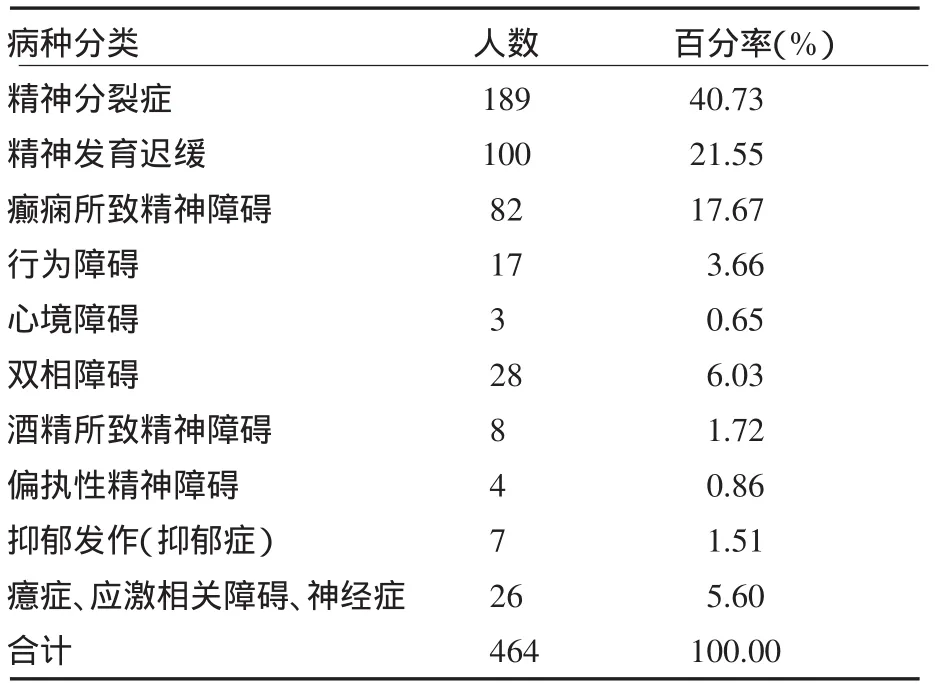

2.1 辖区精神病人病种分布

对辖区康复的464名病人根据ICD10的诊断标准进行分类,以精神分裂症为主(40.73%),其次为精神发育迟缓(21.55%)和癫痫所致精神障碍(17.67%),病种分布见表1。

表1 辖区精神病人病种分布情况

2.2 辖区精神病人人口学资料

2.3 精神病人获得家庭支持情况的变化

2.3.1 管理实施前后精神病人家属精神卫生知识知晓情况调查结果显示经过精防医生的反复培训,家属精神卫生知识知晓率由管理前的64.22%(603/939)上升到管理后的90.96%(896/985),项目实施前后人群知晓率差异有统计学意义(χ2=199.84,P<0.01)。

2.3.2 病人规范服药及获得家庭支持况变化对精神病人实施一体化管理后,病人的按医嘱服药比例由原先的58.62%(272/464)提高到81.25%(377/464),两者差异有统计学意义(χ2=56.50,P<0.01);病人获得家庭支持(与家属一起居住或独居并有家属照料,视为获得家庭支持)的比例由原先的42.24%(196/464)提高到77.37%(359/464),两者差异有统计学意义(χ2=119.10,P<0.01)。

2.4 管理前后精神病人生存质量量表得分情况

生存质量量表总分均值由管理前的111.21分下降到了管理后的107.96分(u=5.15,P<0.01),管理前后患者总体生存质量有了改善(差异有统计学意义)。管理前后,患者生理维度(21.89±6.01vs19.32±4.51)和症状维度(18.77±5.34vs16.93±4.92)量表得分均有所下降(u值分别为7.37和6.05,P<0.01),表明患者生理和症状指标有了好转(差异有统计学意义)。社会维度(42.71±7.63vs41.63±7.12)得分依然维持较高的水平,但是管理前后对比已经有了改善(u=2.23,P<0.05)。患者心理维度(36.11±6.28vs35.56±7.02)得分基本没有变化(u=1.26,P>0.05),表明患者受歧视,心理负担仍未得到改善。

2.5 精神病人对社会不良影响的变化

2.5.1 管理实施前后精神病人危险性等级评价比较

对精神病人实施一体化管理后,风险等级中原有2级病人36例及3级病人8例全部降低至1级及以下,原有0~1级病人(420例)情况稳定,病人危险性等级降低,差异有统计学意义(x=46.19,P<0.01)。

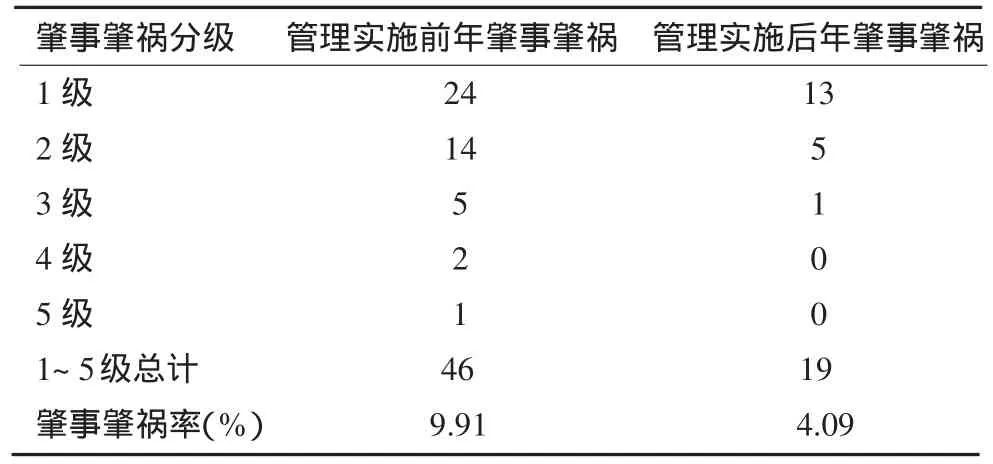

2.5.2 管理实施前后精神病人肇事肇祸情况比较社区康复精神病人的年肇事肇祸率由管理前9.91%下降到4.09%,实施后比实施前降低5.82%,差异有统计学意义(x=12.06,P<0.01,表2)。

3 讨论

随着经济社会的不断发展,社会竞争日益加剧,各种心理应激因素在不断加大,各类精神疾病的发病率和终身患病率在逐年上升[3]。为精神病人提供恰当的康复管理已经成为基层卫生工作者的重要任务。中山市精神病人都是居家进行康复治疗和管理的。其康复管理效果的好坏,不但关系到病人本身,也关系到家庭和社会的平安和谐。笔者辖区康复精神病人基本处于社会底层,农村户口占92.89%,家庭年收入低于5万元的占总体80%以上。这些精神病人缺乏家庭照顾,生存质量不高,容易肇事肇祸。在社区-家庭一体化康复管理模式下,突出了家庭因素的重要作用。家人与病人一起实施康复疗程,督促病人坚持服药,照料好病人生活,鼓励病人从事力所能及的家务劳动和社交活动,能促进病人回归社会[4]。

研究结果显示,精神病人家属经过培训,护理精神病人的能力得到了提升,精神卫生知识知晓率由管理前的64.22%上升到90.96%,精神病人规范服药比率提升(由58.62%提高到81.25%),并且获得家属照顾的比率也有了很大改善(由42.24%提高到77.37%)。可见,经过良好的培训,精神病人家属能接纳精神病人,继而给予恰当的照顾,起到了很好的康复管理效果。效果体现在两个方面:一是精神病人的生存质量得到改善。当前,对精神病患者的康复治疗已不局限于症状缓解,而更应该着眼于改善他们的生存质量[5]。在本次研究中,我们引入“生存质量”这个指标对一体化管理的效果进行评估,结果显示管理前后患者总体生存质量有了改善,生存质量问卷调查总分均值由开始时的111.21分下降到了管理后的107.96分。特别是常见的精神症状、生理功能(包括精力、药物副反应、睡眠等方面)和社会支持、家庭支持等有了改善,患者生理维度、症状维度和社会维度量表得分均有所下降。遗憾的是,受限于总体社会环境的歧视,管理前后精神病人的心理维度得分基本没有变化,显示精神病人的心理负担未有改善。二是显著降低了精神病人危害社会的程度。对精神病人实施一体化管理后,精神病人危险性等级降低,肇事肇祸率有了明显变化(由9.91%下降到4.09%)。究其原因,可能是药物治疗加上家属的护理,稳定了病人病情,减少了攻击性行为的发生。社区干预使病人在药物自我处置和症状自我监控方面得到加强,从而降低了病人的复发率,提高了病人的疗效和社会功能,有效地促进了病人康复[5]。

总之,对精神病人实行社区-家庭一体化康复管理模式,能使精神病人得到家庭恰当的照顾,从而改善精神病人的生存质量,能加强对精神病人的监管力度,有效降低精神病人肇事肇祸的可能。而如何保持这一康复管理模式所取得的效果,探索建立适合精神病人有效康复的长效管理机制,应是今后的工作重点。

表2 管理实施前后精神病人肇事肇祸率比较(人次)

[1]蒋怡华,赵华忠,范建红,等.近5年收治肇事肇祸精神病人调查[J].现代预防医学,2013,40(18):3410-4.

[2]潘润德,潘天伟,黄小明,等.精神病人生存质量问卷的编制[J].广州医学院学报,2002,30(3):22-6.

[3]俞婕.浅谈精神病社区管理的体会[J].当代医学,2009,15(36):28-9.

[4]李十月.重视重性精神病人的卫生管理[J].公共卫生与预防医学, 2010,21(3):1-4.

[5]Zouari L,Thabet JB,Elloumi Z,et al.Quality of life in patients with schizophrenia:A study of 100 cases[J].Encephale,2012,38 (2):111-7.

[6]孙锦峰,罗侃,时宝庆,等.上海精神病人社区干预研究[J].现代预防医学,2012,39(12):2999-3001.

The effect appraisal of the integration of management based on community and family with psychopaths of community rehabilitation in Zhongshan City

HUANG Zhihui

Henglan Hospital of Zhongshan City,Zhongshan 528478,China

ObjectiveTo research the effect on the integration of management based on community and family with psychopaths of community rehabilitation.MethodsBring the support factors of family into three level of management pattern including mental heath hospital of city—the hospital of town—village clinics at this time,increase the important effect on the support factors of family,collect and manage data changes of the psychopaths before and after getting social(family)support, the quality of the comprehensive life,social harmfulness and other cases.ResultAfter implementing the integration of management based on community and family,the psychopaths'obtained the acceptance and care from family(the ratio of care increased from 42.24%to 77.37%).The quality of the comprehensive life had significant improvement(At the beginning,the average of the total points of the quality of life questionnaire was 111.21,and then descended to 107.96,the lower of the score, the better of the quality of life).It also reduced the relapse of making-trouble(The relapse of making-trouble was reduced from 9.91%to 4.09%.It shows that the difference was statistically significant(P<0.05).ConclusionThe integration of management based on community and family(pay attend to the participation of the family factor),it can significantly improve the psychopath's quality of life and reduce the relapse of making-trouble.

psychopath;rehabilitation;management based on community and family

2014-05-16

黄志辉,主管医师,E-mail:78721027@qq.com