科学史中关于视觉科学表象客观性问题的研究

刘 兵,宋金榜

科学史中关于视觉科学表象客观性问题的研究

刘 兵,宋金榜①

对近几十年的科学史研究的科学编史学考察表明,视觉科学表象的客观性是相对的。它既不是艺术史学家所赞扬的是对双眼所见完全客观、准确的记录,也不是科学知识社会学者所试图证明的是彻底的社会建构的产物。正如 “后建构主义”科学史家认为的那样,视觉科学表象有其客观性的物质基础,但同样也有着理论渗透性。因此,科学家的自律以及学术规范体系和道德标准的约束,是实现视觉科学表象客观性的前提。

科学史;视觉科学表象;客观性;透视画法

一、引 言

科学史在其早期就与哲学有着紧密的联系,特别是受到20世纪三四十年代的逻辑实证主义的影响,具有明显的理智论(intellectualism)色彩。逻辑实证主义有两个重要特色:第一,科学知识首先由科学理论组成,理想状况下这些理论由公理系统进行解释,因此科学交流的首要模式是语言交流。第二,证明某一理论的观点为真知的推理需要逻辑规则,语言、符号具有逻辑规则,而图像则不具备逻辑规则。因此,在逻辑实证主义的框架里,非语言实体诸如图像和图形在科学中不可能起到根本性的作用。

受其影响,早期的科学史家也认为科学仅仅是命题的集合,思想和科学理论只能以语言包装,并以文字书写材料传递给后代。这种观点直接抑制了科学史家对于非文字史料的兴趣。虽然20世纪60年代之前也有艺术史研究对科学类图像的偶尔涉及,以及科学史研究中将图像作为史料来引用,但是直到20世纪六七十年代,在艺术史、艺术心理学、图像学、符号学、修辞学等不同学科的图像研究,以及法国年鉴学派对历史和文本的绑定批判的影响下,作为研究主题的视觉科学表象(visual representation of science)研究才逐渐引起历史学家的广泛兴趣,并于20世纪90年代在视觉文化研究的大背景下,加上历史人类学对非语言史料的关注的影响下,迅速成为科学史研究的一个热门领域。摄影、绘画、版画、制图、图表、符号等二维静态图像,电影、电视、录像等二维动态影像,乃至标本、模型、器物等三维物体,这些非语言表象形式都进入科学史家关于视觉科学表象研究的视野中。

视觉科学表象的客观性问题一直是这一研究领域所关心的热点。“客观性”是哲学的一个中心概念,指一个事物不受主观思想或意识的影响而独立存在。视觉科学表象的客观性即视觉科学表象真实表现客观对象而不受作者自身理论、思想、教育背景、知识结构、利益、兴趣、愿望等主观因素影响的性质。不同的视觉科学表象涉及对实物以及概念、理论、过程、方法、数据等不同层次对象的展示,又直接贯穿于科学知识的形成全过程,因此科学史中关于视觉科学表象客观性的研究在研究对象、研究方法等方面都不尽相同。不同历史时期的历史学家 (包括科学史家和艺术史学家)对视觉科学表象客观性的认识有什么不同?他们对视觉科学表象的研究旨趣和进路各自有什么特点?本文准备就科学图像特别是绘画和制图的客观性问题,对20世纪70年代以来历史学家的研究方法和观点进行研究和对比,以梳理出不同时期的历史学家对视觉科学表象客观性的认识及其研究进路演化的规律。

二、视觉科学表象客观性的基础:写实绘画技术的发展

在摄影技术出现之前,写实绘画技术是视觉科学表象客观性的基础。从人类最古老的岩画开始,“像”与 “不像”即成为评价绘画作品的一个重要标准。因此,栩栩如生地描绘所看到的事物一直是众多画家孜孜以求的目标。因此,自然科学的重要特征即其所追求的客观性,对于科学图像特别是科学中的描述性绘画(descriptivepictures)来说,“像”与“不像”的标准尤其重要。所谓 “像”与 “不像”,就是绘画能否从光学效果上与对象保持一致,从而真实地反映事物真实的形貌特征。

在抄写文化时代,由于人们既没有发明一套能够精确表现眼睛所见的绘画方式,也没有发明一种精确复制图像的应用技术,使得绘画用于知识传播面临着古罗马时期普林尼所概括的两个困境,即 “普林尼难题”:“一是这些绘画没有精确地展现眼睛所看到的;另一个是 ‘精确复制视觉陈述’是不可能的,因为每一个抄写员都会改变他的原稿。”①Mary G.Winkler and Albert Van Helden,“Representing the Heavens:Galileo and Visual Astronomy”,Isis,vol.82,no.2,1992, p.200.因此,在人类步入印刷文明之前,知识的主要记录和传播方式一直是文字。只有到了文艺复兴时期透视画法技术出现之后,才使得精确展现眼睛所见成为可能;进而在雕版印刷技术出现之后,使得精确复制视觉陈述成为可能。

在文艺复兴之前,勾线填色是绘画的主要形式。勾线填色画法中的人物和物体没有透视关系,没有明暗变化,因而缺乏立体感。古埃及绘画就是这种绘画形式的代表。②比如《死亡之书》(约前1370年)中的插图,参见John Harthan,The History of the Illustrated Book:the Western Tradition, London:Thames and Hudson,1981,p.13.古埃及绘画通常不遵守近大远小的透视缩短(foreshortenning)法则,人物多是侧面像,即使是正面人物的双脚也会朝向同一个方向。因此,古埃及绘画所描绘的并不是眼睛直接所见,而是经过头脑想象和加工后的形象,因而无法满足科学图像写实的需要。古代中国的写实绘画虽然比古埃及绘画发展更为成熟,甚至在同一幅绘画中会按照近大远小的原则描绘不同的对象,但对于单一对象比如一座建筑或一台机器往往不会遵循透视缩短法则,因而也不是对眼睛所见的真实展现。

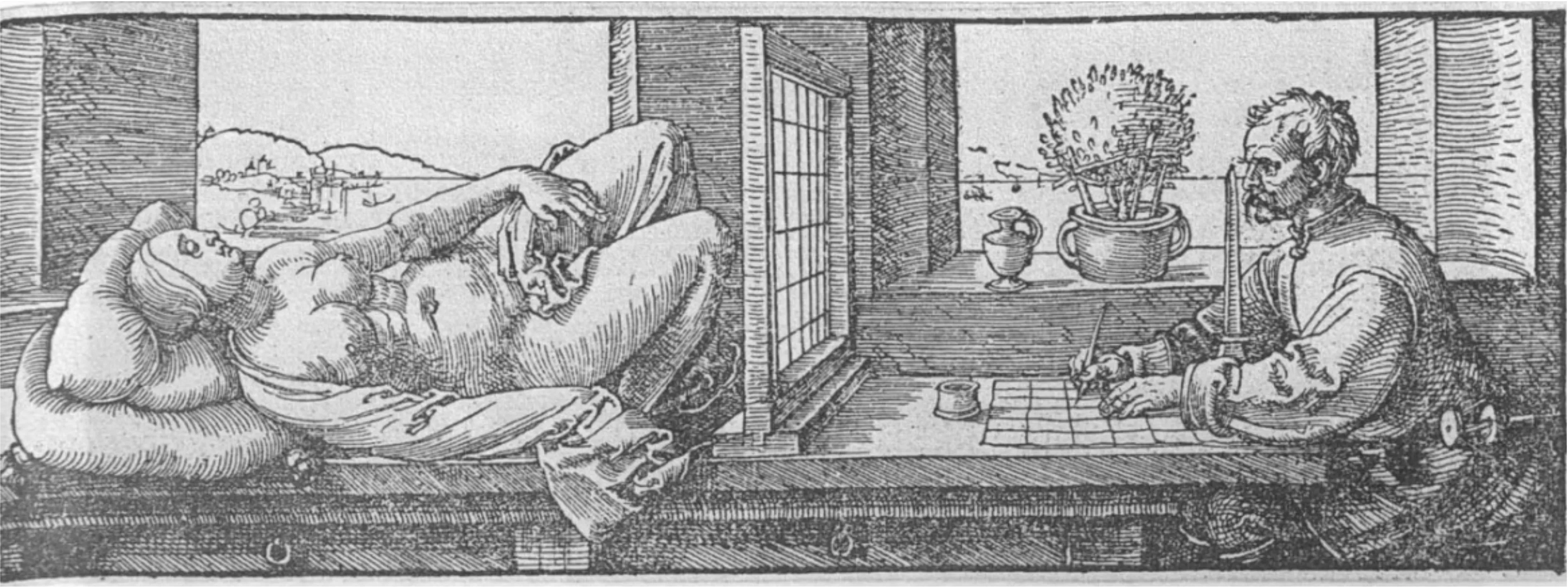

透视画法(perspective)③透视画法按照直线的透视结果可以分为直线透视和曲线透视,按照消失点的多少可以分为单点透视、两点透视、多点透视、散点透视等,中国山水画常采用散点透视画法。本文中的透视画法特指文艺复兴时期的单点直线透视画法。出现于欧洲15世纪早期。透视画法和明暗对照画法(chiaroscuro)结合,巧妙利用三维透视、光线明暗、色彩浓淡以及描绘对象与观看者的位置关系形成的逼真幻像,成为人类写实绘画的重要成就。阿尔布雷特·丢勒(Albrecht Dürer)著名的版画《画家画卧妇》(图1)表现了透视画法的基本原理:

图1:丢勒的版画 《画家画卧妇》④参见Svetlana Alpers,The Art of Describing:Dutch Art in the Seventeenth Century,Chicago:University of Chicago Press,1983, p.43.

透视画法能够像照相机那样精确地展示人眼看到的物体的形状、色彩、明暗和质地,这和科学图像真实记录客观事物的需要相一致。因此,透视画法在近代科学发展过程中的意义成为近几十年艺术史学家和科学史家都非常关注的话题。

三、艺术史学家对写实视觉表象技术科学意义的研究

和科学史家相比,艺术史学家更早 (至迟从20世纪50年代开始)关注到绘画、版画、摄影等写实视觉表象及其复制技术对近代西方科学技术发展的影响。他们的研究以一些与科学相关的学科领域如植物学和草药的插图史、印刷史、绘图技术史、版画技术史、地图史等专门史居多。其对于视觉科学表象客观性的基本观点契合于逻辑实证主义的观点,认为视觉科学表象的客观性在于对事物的准确描绘,并认为这种客观性是近代科学发展的基础。在研究方法上,他们多采用编年史的编史方式。

1953年,英国首都艺术博物馆印刷荣誉馆长William M.Ivins,Jr.出版的《印刷与视觉传播》,①Ivins W.M.,Jr.,Prints and Visual Communication,Cambridge,Massachusetts:Harvard University Press,1953.就是这样一部关于图像复制技术的发展演变的编年史。在这部对印刷史、传播学以及视觉研究等不同领域都产生了深远影响的专著里,他依次讲述了制版术从最早的德国木刻到完全发展的现代报纸的光化学方法的清晰过程。作为一位艺术史学家,作者这里不是把印刷作为美术,而是作为一种传播的工具来进行研究,关注其在图片印刷方法发明之后科学和技术发展浪潮中的作用。作者一直强调对对象的 “真实”描绘,不仅强调了15世纪末木版雕刻师依靠第一手观察进行工作,还特别推崇摄影术和照相制版术 “真实”描绘对象的能力,称之为人类传播史上最非凡的一步。

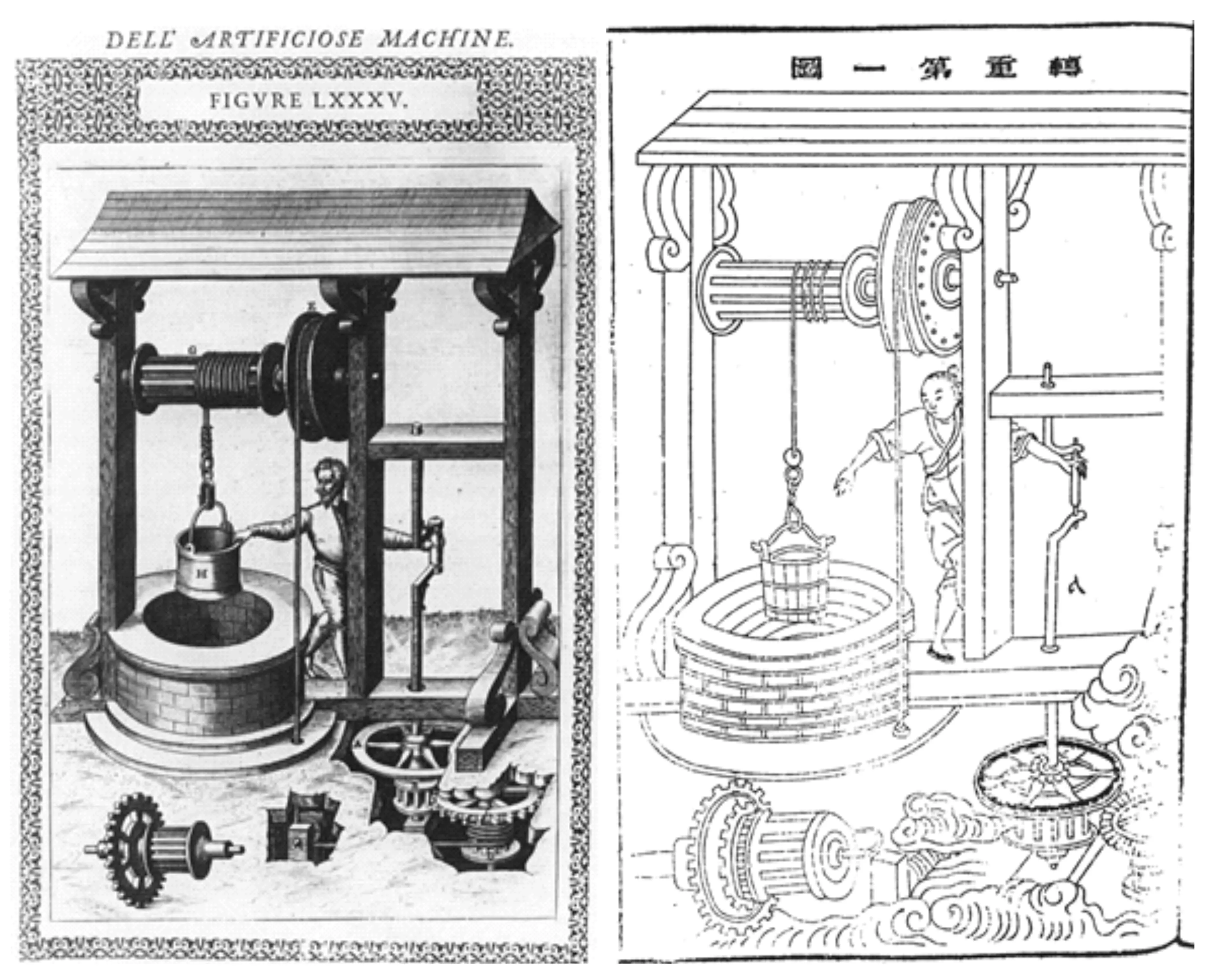

图2:阿戈斯蒂诺·拉梅利 《多样而精巧的机器》中的插图和中国 《古今图书集成》中的复制图②分别参见Samuel Y.Edgerton,The Heritage of Giotto's Geometry:Art and Science on the Eve of the Scientific Revolution,Ithaca and London:Cornell University Press,1991,p.279,p.282.

波士顿大学艺术史教授塞缪尔·Y.埃杰顿(Samuel Y.Edgerton)更加强调以透视画法为特征的文艺复兴艺术对近代科学革命的作用。他认为,透视画法和明暗对照画法在近代科学的诞生中起到了决定性的作用。埃杰顿通过东西方绘画艺术的对比研究,发现透视画法这种 “将绘画想象成一个窗口的观念是一个未被东方艺术所共有的西方艺术的特性”,因此东西方绘画的差异“不仅仅是艺术风格上的差异,更重要的是对自然本身的态度上的显著差异”。③Samuel Y.Edgerton,“The Renaissance Artist as Quantifier”,Margaret A.Hagen(ed.),The Perception of Pictures(vol.1),New York:Academic Press,1980,p.185,p.188.埃杰顿提出这样的问题:“为什么1500年之后的资本主义欧洲迅速超越此前更为先进的东方文明,并先于世界上所有其他文明发明了我们所理解的近代科学?”埃杰顿在研究中发现,17至18世纪翻译西方传教士所带来的科技著作时,中国画师无法正确地复制西方技术插图,因为中国艺术家缺少透视画法技术,这从图2所示的意大利工程师阿戈斯蒂诺·拉梅利(Agostino Ramelli,1531~ca. 1610)1588年出版的《多样而精巧的机器》(The Diverse an d Artifactitious Machines)中的版画,以及中国1726年出版的《古今图书集成》中的中国绘图师复制的这幅插图可以看出来。

由于中国没有这种绘画技术,就无法绘制工匠们能够借以建造机器的技术插图。因此埃杰顿认为,对于他提出的问题 “至少有一个答案在于文艺复兴时期欧洲的绘画艺术和同时代的东方的绘画艺术之间的差别”,而 “欧洲文艺复兴艺术的几何透视画法和明暗对照画法传统,已经被证实了对近代科学格外重要。”④Samuel Y.Edgerton,The Heritage of Giotto's Geometry:Art and Science on the Eve of the Scientific Revolution,Ithaca and London:Cornell University Press,1991,p.4.

当然,埃杰顿的观点也引起了广泛争论,特别是科学史家的质疑。一些科学史家认为,应用写实绘画较多的动物学、植物学、解剖学等描述性科学,以及建筑、造船等应用技术,并不是近代科学革命的直接动因;只有观察与数学方法、逻辑推理的密切结合,才为科学革命提供了坚实基础。此后的不少艺术史学家则谨慎地将透视画法的发明与近代科学所崇尚的经验主义联系起来,认为文艺复兴艺术使得科学的方法论从以前的崇尚权威转向对自然的近距离观察,这正是近代科学诞生的前提条件。从整个16世纪一直到17世纪晚些时候,观察、描述、描绘和积累成为更加系统地调查、分类、出版、收集和研究自然的重要方式。

四、科学知识社会学对科学图像客观性的消解

诞生于20世纪70年代的科学知识社会学的“相对主义知识观”,把科学知识看做是社会建构的结果,关注科学知识的社会根源。他们主张科学知识不是对客观事实的 “发现”,而是科学家基于利益等自身动机在特定的认识语境中 “生产”出来的,其研究旨趣就是展示科学知识的这种 “生产”过程。图像比文字包含有更多的非逻辑特质,其运用过程渗透着细致的心理活动,因而受到科学知识社会学者的特别关注。

在研究方法上,科学知识社会学深受文化人类学研究方法的影响。20世纪七八十年代,诸如谢廷娜、拉图尔、伍尔加等科学知识社会学的领军人物,都进行过不同形式的中长期民族志研究。随着20世纪70年代科学史家对科学图像的日益关注,科学图像也在20世纪80年代因其在科学知识生产过程中的特殊作用而受到科学知识社会学者的广泛关注。这些学者将民族志方法应用于科学知识生产过程的研究,考察科学图像在这一过程中所起的作用。他们的研究更加关注于图像的修辞作用,强调图像的社会建构性,从而消解了图像的客观性。

法国科学社会学家和人类学家布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)以其与英国社会学家史蒂夫·伍尔加(Steve Woolgar)合著的《实验室生活:科学事实的建构过程》一书,成为科学知识社会学的代表人物之一。在该书中,拉图尔提出了“印迹”(inscriptions)的概念。“印迹”是科学家在科学活动中留下来的由 “自然”转化而来的不同形式的记录,科学图像即这些印迹的一部分。拉图尔认为,科学图像是科学家交流和争论的基础,它具有强大的修辞力量,为科学家、工程师在论辩中提供了优势地位,尤其是当它们与精确性和客观性相关时。 “当缺少这些资料时,同样的科学家开始结巴了,犹豫了,胡言乱语了,表现出所有类型的政治和文化偏见了。尽管他们的头脑、科学方法、学科范式、世界观和文化仍然存在,但他们的交谈却不能让他们保持正确的位置。”①Bruno Latour,“Visualization and Cognition:Thinking with Eyes and Hands”,Henrika Kuklick,Elizabeth Long(eds.),Knowledge and Society:Studies in the Sociology of Culture Past and Present,vol.6,no.6,1986,p.4.因此,在拉图尔看来,科学图像对于科学家的重要意义,在于其关于真实性和客观性的修辞作用,而不是其本身的客观性。

著名科学史家、科学社会学家,哈佛大学科学史系教授史蒂文·夏平(Steven Shapin)和西蒙·谢弗(Simon Schaffer)则利用历史人类学方法研究了图像在玻意耳-霍布斯之争的历史黑箱中所起的作用。夏平和谢弗将科学图像看做是玻意耳有效“增衍”见证者的“虚拟见证”(virtual witnessing)的方式之一。为了提高虚拟见证的可信度,图像的逼真性和对于客观性的修辞是必不可少的手段。为了传达一幅关于所发生事件的清晰图像,玻意耳尽可能栩栩如生而又真实地展示关于它的实验的描绘。他还以写实版画的方式提供视觉辅助来帮助每一位读者获得亲身见证其实验的清晰感受。玻意耳的一幅版画中还在空气泵的接收器里面画出了一只死老鼠,有的版画还描绘了实验操作者们自己的形象。夏平和谢弗认为,这种现实主义手法并非是为了真实客观地描绘实验器材和实验方法,而在于宣称 “这真的做过了”,而且 “是按照规定的方式做的”。②[美]史蒂文·夏平,西蒙·谢弗:《利维坦与空气泵——霍布斯、玻意耳与实验生活》,蔡佩君等译,上海:上海人民出版社, 2008年,第58页。

科学知识社会学特别是其强纲领把科学思想完全看成社会建构的产物,科学图像也被完全看成是社会建构的产物,其客观性完全被消解,它所描绘的 “实在”在他们的研究中被战略性地抛弃,从而带来了方法论和认识论上的危机。

五、“后建构主义”对科学图像客观性的史学研究

为了化解科学知识社会学带来的方法论和认识论危机,科学史界一直没有停止过对科学知识社会学的反思。到了20世纪90年代初,已慢慢形成了一个注重科学的文化研究以及将科学视为一个自治领域的研究风格,这一风格被亚历克斯·方(Alex Soojung-Kim Pang)称为“后建构主义”科学史。①Alex Soojung-Kim Pang,“Visual Representation and Post-Constructivist History of Science”,Historical Studies in the Physical Sciences,vol.28,1997,p.166.后建构主义者并不把图像完全看成是社会建构的产物,而是既承认图像的客观性,也承认图像的社会性。他们认为,自然本身、社会因素、研究者的知识背景和主观因素以及表象技术在科学知识的生产过程中都起到性质不同的作用。他们的研究策略从科学家实验室中的参与观察,转向对真实历史案例的文献、档案、原始记录等各种史料的考察,以期从丰富的史料中重塑视觉科学表象的微观史。在视觉科学表象的客观性问题上,他们多数认为,虽然透视画法和明暗对照画法能够以其精确的单点透视和光线对比向人眼展示物体逼真的形象,但单凭这种逼真的形象本身并不能确保绘画的真实性和客观性。其原因主要有以下几个方面:

其一,艺术上的写实并不一定恪守经验主义。写实风格的绘画并不一定直接来自作者的直接观察,透视画法的创始人之一丢勒所做的犀牛版画便是典型一例。16世纪,随着欧洲通过贸易和战争向东方的扩张,像犀牛这样的 “东方奇迹”作为自然礼物开始流入欧洲,丢勒的犀牛图也应运而生,并成为各种各样的商品。尽管丢勒的犀牛图非常“verisimilitude”(逼真),丢勒使用“abkunterfet”(从原物复制)一词来形容他的绘画,但他本人并没有亲眼看到过犀牛,据说他可能是参照一篇报告和绘画 (现已轶失)来描绘的。②Pamela Smith and Paula Findlen(eds.),Merchants&Marvels:Commerce,Science,and Art in Early Modern Europe,New York: Routledge,2002,pp.1~2.丢勒的木刻犀牛图却成为以后几个世纪大量作品的模仿原本,流通甚广。甚至直到18世纪晚期,这幅画仍然被欧洲认为表达了犀牛的真正模样。

写实风格的绘画也不能阻止视觉信息的科学性错误。1544年,法国斯特拉斯堡的雅各布·弗罗利希(Jacob Fröhlich)出版的一幅女性解剖图,采用了透视画法与明暗对照画法相结合的写实风格,但这幅画并非是对实际解剖观察结果的描绘,画中对人体的胃、肾脏、输尿管、肝、胆囊、子宫等器官的描绘都出现了错误。③参见Bert SHHall,“The Didactic and the Elegant:Some Thoughts on Scientific and Technological Illustrations in the Middle Ages and Renaissance”,BRIAN S.Baigrie(ed.),Picturing Knowledge:Historical and Philosophical Problems Concerning the Use of Art in Science,Toronto:University of Toronto Press,1996,p.15.

其二,写实绘画同样渗透理论(theoryladen)。

科学史家还发现,科学家在绘制图像时,通常不能真正做到完全依照眼睛所见进行描绘,而是自觉或不自觉地受到其已有知识和理论体系不同程度的影响。以解剖学绘画为例,罗伯茨(K.B.Roberts)和汤姆林森(J.D.W.Tomlinson)认为,解剖学的意义在于通过对尸体的解剖让人们知道在活体中可以看到什么。由于尸体受腐败、畸形、病变、个体特征的影响,解剖学家在绘图的时候事实上不能绘制他看到了什么,而往往是在绘制理论上应该看到什么。④K.B.Roberts and J.D.W.Tomlinson,The Fabric of the Body:European Traditions of Anatomical Illustrations,Oxford,New York:Clarendon Press,1992,p.608.

法国国家科学研究中心生态学实验室的马修·科布(Matthew Cobb)在其对马尔比基和斯璜梅旦的家蚕绘画的研究中也指出,“马尔比基和斯璜梅旦所画的并不是他们所看到的,更准确地说,他们是以一种柏拉图式的方式来描绘的——展示镜头下所呈现的本质——而不是依葫芦画瓢。为了向读者展示事实,他们不得不突出他们所看到的特定部分而省略其余。”科布总结了马尔比基和斯璜梅旦采用的4种常见的省略方式:首先,他们并不描绘脂肪,尽管实际上脂肪总是依附在各种器官上而往往会掩盖内部结构。他们也不描绘血液及其他在体内自由流动的流体,这些流体在解剖时总是不可避免地涌现。第二,图像中各个部件之间的放大比例并不总是一致。第三,他们在画图时会在不忽视对象本质完整性的情况下,改变整体布局,将各部件放大并隔离开。第四,当观察结果不确定或模糊时,一幅绘画往往不会模糊地来表达,而是展示出其中一种可能的解释。⑤Matthew Cobb,“Malpighi,Swammerdam and the Colourful Silkworm:Replication and Visual Representation in Early Modern Science”,Annals of Science,2002,vol.59,pp.143~144.这几种省略方式,也是科学绘画概念化对象所采用的常用手段之一。

其三,科学家可能根据自己的需要选择不同的绘图规范,而不同的绘图规范可能得出不同的结论。

不同的时期、不同的学科,甚至不同的制图师群体会形成不同的绘图规范。尽管基于不同的绘图规范的技术插图都可能是 “正确”的,却可能被制图师用于不同的理论需要。荷兰莱顿大学考古系戴维·范·瑞布鲁克(David Van Reybrouck)在研究19世纪考古学家、建筑师和制图师沃辛顿·乔治·史密斯(WorthingtonGeorge Smith)利用明箱①David Van Reybrouck,“Imaging and Imagining the Neanderthal:The Role of Technical Drawings in Archaeology”,Antiquity, vol.72(275),1998,p.59.(camera lucida)绘制的尼安德特人头骨化石标本的技术插图时发现,史密斯显然有目的地选择了有利于自己理论的绘图规范。在绘制尼安德特人头骨化石的时候,“如果明箱放得离眼眶太近,眉骨就会被放大,而头骨的其他部分就会被缩小”,代表着大脑大小的前额的大小也会因此而改变。另外,不同阴影画法的运用也会影响到头骨的成像效果,包括眉骨是否突出,前额是否后缩,颅骨的高低乃至头骨的大小。而在考古学中,颅测量法认为,较小的大脑代表着有限的智力,因而前额的高低代表着原始性。因此,通过简单地改变距离、方位以及光影效果可以随意使尼安德特人显得更为原始或者更为先进。②David Van Reybrouck,“Imaging and Imagining the Neanderthal:The Role of Technical Drawings in Archaeology”,Antiquity, vol.72(275),1998,pp.56~58.

瑞布鲁克认为,技术插图在早期关于尼安德特人的争论中起到了重要作用。达尔文时代发现的人类化石主要是欧洲的尼安德特人,赫胥黎认为它们是介于猿人和现代人之间的中间环节。瑞布鲁克认为正是得益于插图的巧妙运用,赫胥黎“最古老的人种”的说法被普遍接受,从而使其他观点静默了差不多四分之一个世纪。③David Van Reybrouck,“Imaging and Imagining the Neanderthal:The Role of Technical Drawings in Archaeology”,Antiquity, vol.72(275),1998,p.62.

因此,科学图像的客观性问题无法通过图像制作技术本身的发展和完善而得到保障。科学图像的客观性离不开科学家和绘图师细致的观察和精确的描绘,但这种描绘也不一定是对具体观察结果的直接展示,也可能需要某种程度的归纳和概括。归纳和概括的过程是一个主体介入的过程,是一个理论渗透的过程。在这种意义下,科学图像的客观性是相对的,而且要实现科学图像的客观性离不开科学家和绘图师的观察技术和绘图技术,离不开科学家和绘图师的自我约束,也同样离不开学科规范和道德规范的约束。

六、结 论

艺术史学家、科学知识社会学者与科学史家一样,都曾先后关注过科学史中的视觉科学表象研究,他们对视觉科学表象的客观性有着截然不同的观点,他们的研究方法也有着各自的风格。

艺术史学家比科学史家更早关注到透视画法及摄影等写实表象技术对近代西方科学技术发展的影响。他们的研究以植物学及草药插图史、绘画技术史、印刷史、地图史等专门史居多。在研究方法上,他们多采用编年史的编史方式。他们对于视觉科学表象客观性的基本观点契合于逻辑实证主义的观点,认为透视画法能够客观地记录眼睛所见,是研究自然和积累知识的必要前提,因而是近代科学革命的基本条件甚至决定条件。

科学知识社会学主张科学知识不是对客观事实的 “发现”,而是科学家在一定社会条件下“生产”出来的 “看上去可信”的知识,是社会建构的结果。科学图像也因其在科学知识生产过程中的特殊作用而受到科学知识社会学者的广泛关注。在研究方法上,科学知识社会学者深受文化人类学的影响。其代表人物拉图尔、伍尔加、谢廷娜、夏平、林奇等将多种民族志方法运用于科学图像的研究,以期揭示图像在科学知识生产过程中的作用。他们认为,科学图像对于科学家的重要意义在于其关于真实性和客观性的修辞作用,而不是科学图像本身的客观性。他们认为科学图像和科学知识同样是社会建构的结果,因而消解了科学图像的客观性。

为了化解科学知识社会学相对主义知识观带来的方法论和认识论危机,20世纪90年代逐渐形成了一个注重科学的文化研究的所谓 “后建构主义”科学史研究风格。他们的研究策略从民族志方法的参与观察转向对真实历史案例的文献、档案、原始记录等各种史料的考察,以期从丰富的史料中重塑视觉科学表象的微观史。“后建构主义”科学史家既承认科学图像客观性的基础,也承认社会、文化及主体因素对科学图像客观性的制约。这些制约作用主要表现在三个方面:其一,写实绘画所描绘的逼真形象在艺术上的写实并不一定恪守经验主义,错误的科学内容甚至虚幻的事物也能通过透视画法表现出来;其二,写实绘画同样渗透理论,科学家可能根据研究的需要选择、修饰甚至修改描绘对象,使其满足某种理论的需要;其三,科学家根据不同需要选择不同的绘图规范,虽然对于不同的规范来说科学图像可能都是 “正确”的,但基于不同规范的描绘结果可能得出不同的结论。因此,在 “后建构主义”科学史的语境中,科学图像的客观性虽然有其物质基础,但要实现科学图像的客观性却离不开主观的参与和学科规范以及道德规范的约束。

(责任编辑 段丽波)

刘 兵,清华大学社会科学学院教授、博士生导师(北京,100084);宋金榜,上海交通大学科学史与科学文化研究院博士研究生,河南教育报刊社副编审(上海,200240)。

——博弈论

——“科学史上的今天”10月号