宋代文化在当代的视觉呈现——“梨花春雨”主题景区文化创意构想1

文/ 顾 平 (江南大学 设计学院)

一、引 言

作为中华民族文化的经典代表,宋代文化在今天的“复活”成为当代文化建设的重要组成部分。这不仅因为宋代文化是中华文化之根,宋代文化所内置的品质,体现的是人类最优秀的传统,表征的是东方民族的特有气质与精神。复兴宋代文化是实现伟大中国梦的文化使命。文化创意项目“宋代文化在当代的‘视觉呈现’”,正是顺应这一理念,希望通过对宋代文化的梳理,再现宋代文化之精髓,还原文化生态,启迪当代人对宋代文化的品味、感悟与思考。

“梨花春雨”主题景区的创意,来源于构思者对宋代文化的认识、再造与复活,本案期望围绕宋代视觉文化所提供的经典符号、文化理念乃至文化生态予以展开,同时关联景区所在地——如皋地域文化与社会生态,重现别样的人间桃花源。文化创意全部文本对宋代文化及其视觉方式做了全面的梳理:首先,分析了宋代文化的特质与视觉经典化过程;其次,剖析了宋代民俗与生活方式、宋代建筑文化与视觉、宋代造物与室内外陈设的借用、宋代商贾文化中的视觉元素;最后,就如皋文化及其与宋代的关联性进行了阐述。希望文本成为主题景区创意的文化前导,为之后的具体设计提供学术支撑与参照。本文为项目文化创意构想总论。

作为学术研究的另一种方式,本选题有着特别的意义,它似乎在尝试破除纯粹学术研究与现实应用的壁垒,用学术理论的高度与品位支撑现实应用的厚度与深度,为当代文化创意开辟一条全新的通道。

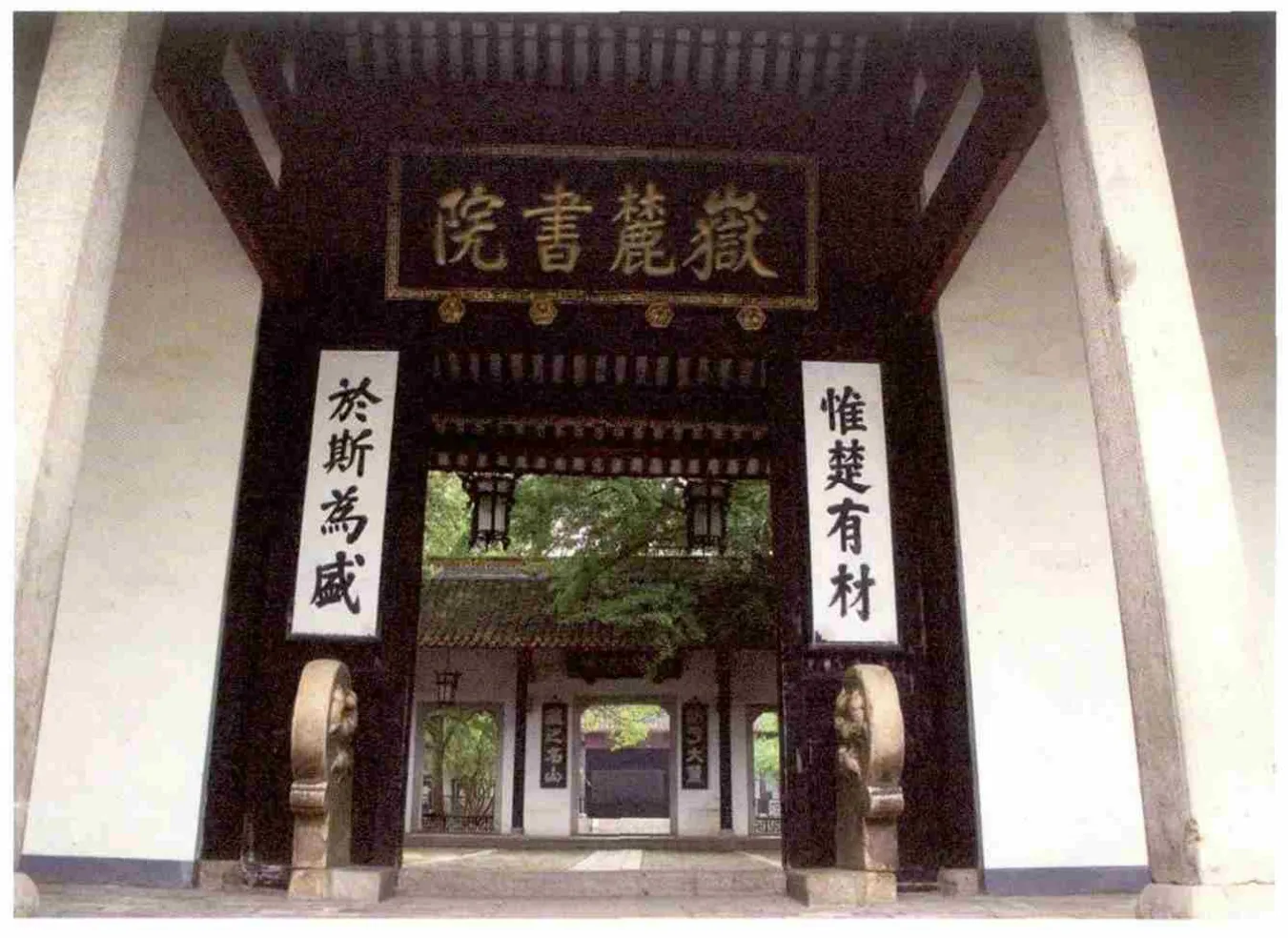

图1 “梨花春雨”主题景区文化创意设计图

二、“梨花春雨”主题诠释

细雨霏霏,春意阑珊。烟雨中,当你置身那一望无垠的绿,梨花的海洋,铺满了偌大的空间,漫步其间,那是怎样的一种感受!

昨天,你还在为生计而奔波,为“事业”而拼搏,高楼大厦、车水马龙、熙熙攘攘,热闹中穿梭着繁忙,欲望下充斥着烦躁,快节奏的生活与工作让你心神疲惫,这是现代人怎么的一种周遭!今天,你走进了梨花,那是梨花的世界,一望无际,仿佛走进了“仙境”,沐浴着春雨的温存,花的芬香,绿的视觉,享受着宁静与方外空寂,立刻幻化出特别的意境。这种“镜头”的切换,仿佛人生的“位移”,那又是怎样的一种体验!

“梨花春雨”主题景区,希望给你带来诗的浪漫,回归人的纯粹与简单;“梨花春雨”设置一次体验,希望补给你的身心,荡涤你的灵魂,实现人生另一种惬意。

(一)“梨花春雨”是一首诗

在群花之中,梨花虽未被尊为花魁,但散发的淡淡幽香却是其他花不可比拟的,历来为文人所倾慕,成为无数诗人笔下的吟咏题材。她素淡高雅,圣洁幽香,洁白似雪,宛若蝴蝶翻飞在枝头,如一位肌肤如雪的小家碧玉,向你缓缓走来。本景区选取“梨花春雨”作为主题,正是希望营造出诗的浪漫!

历代品花词咏梨花不可历数,不同的人对梨花赋予不同的情感。有吟咏政治之心的,如南朝刘孝绰在《于座应令咏梨花诗》中将在雨中飘落的梨花比作迎风飞舞的蝴蝶,“因风似蝶飞”,借用对梨花飘坠的怜爱之心,写出对“愿入九重闱”的进入仕途心态;有借梨花盛开表达伤春之意,慨叹韶光易逝之情,“梨花淡白柳深青”,春天当柳叶深青时,淡淡梨花盛开,恍如“一株雪”一般,带来的却是惆怅,因为“人生看得几清明”,人生如梦,时光长河里人生命的短暂感直率的表达出来;有借梨花来比喻北国边境奇景,唐代岑参在《白雪歌送武判官归京》中“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”,用柔弱纯洁的梨花来表现北方雪后奇景,着实想象瑰丽,不直接写梨花,反其道而行之道出梨花柔中带刚之情。唐代佚名诗人写“一树梨花一溪月,不知今夜属何人?”更以深沉之笔道出人性内心深处的寂寞之情,暮春时节,孤单一人,总是愁苦;即使有人陪伴,如不是知心如意之人也并不快乐;如内心终有对知己的眷恋却无缘相见,还是遗憾;如与知己相见内心深处的黑暗依然无人企及,更是无言寂寞;当面对静静开放梨花,一树繁盛,一湾溪水,一轮明月,却不知道内心归属何处!还有些诗人将梨花比喻成绝世佳人,青春美妇,素妆长裙,白衣飘飘,都赋予梨花圣洁温婉的形象。

除了单纯吟咏梨花外,“梨花春雨”的意境更胜一筹,在春雨当中,雨打梨花,梨花如一位受委屈的美人落泪寒嗔,惹人怜爱。以此作为咏诗对象的诗人也有不少,女性词人朱淑真写道:“雪压庭春,香浮花月……粉泪共、宿雨阑干”,风雨中的梨花,漂泊无依,更加上冷风阵阵,花瓣凋零,一片萧条,美人也似这飘零梨花一样,玉体香肌受损,勉强及时行乐,对着花儿,独自一人酌酒,词中的意境是悲哀感伤的,“雨打梨花”被作为一个整体意境氛围赋予了哀愁情绪。

王十朋有名句:“东风吹散花千树”,千树万树梨花被风吹散,满天飞舞,如同瑞雪从枝头上飘落下来,而“一枝春雨。惟有香山句”,以白居易在《长恨歌》里描写杨贵妃的句子来暗示梨花带雨之美。“玉容寂寞泪阑干,梨花一枝春带雨”这句诗歌是白居易描绘杨贵妃在仙景中与玄宗再相会的名句,安史之乱后,玄宗仓皇逃出西蜀,在马嵬坡,贵妃被赐死,杨氏死后,玄宗对她寄予缠绵悱恻的相思,终于在仙岛相会。再相见时,美人委屈含泪,宛若一枝带雨梨花,以梨花比喻美人面,梨花朵上滴着的晶莹泪珠比喻美人之泪,贵妃那种含怨撒娇的风韵被传神地表达出来。词句还妙在以自然景物表现人的身体外,还委婉表现出人物尤其是宫廷女性的悲剧命运,贵妃花容月貌,嫁给平常家或许是另一种命运,而与帝王相伴,在个人爱情之外夹杂着政治因素,必然使爱情变得更复杂,甚至于为此付出生命的代价,而她自己身不由己,无力改变这一切,尽管曾经得到全天下最高权力者的爱情,却为此付出自己的生命孰得?孰失?这就如春雨中的梨花一样,面对所爱之人,只能含情脉脉,委屈含泪了!后人的赏梨花诗以白居易的诗句来点化,如宋人江洙“一枝轻带雨,泪湿贵妃妆”便由此来。

今人赏梨花的文章更是不可胜数。梨花如雪,一片雪白,一枝带雨,默默含愁,幻想走在一片梨花连缀成景的园林里,满眼雪白,梨花如同风姿卓越的美人,在风中轻轻摇曳着美丽的花瓣,吸引着行走的多情人,春雨飘洒,梨花带雨含泪,宛若受尽委屈的绝代丽人,却并不向无情的风雨屈服,现实中的风雨是何等摧毁人,无常的命运,不可卜测的生活,梨花虽不像梅花以冷傲精神来抗击风雨,却依然在雨水里展现她最美丽、最娇柔的一面,虽然被风雨打落得花瓣飘零,依然高雅绽放。人不也是如此吗?生如梨花,纯洁无暇,即使遇到命运的风雨也不与之屈服,即使被风雨摧残还要纯洁绽放,即使风中带泪还要微笑面对,这就是梨花之精神吗,拥有一颗面对风雨的纯洁之心、真诚之心、不屈之心,高雅之心,这是梨花春雨的主题。

梨花除了白梨花外,还有红梨花,欧阳修写《千叶红梨花》寄予自己对自由山林生活的向往。如想满山坡一片红色鲜艳的梨花,又是如何的美景!红色如丹似血,如同烈焰,仿佛融入了人们对美好生活的热烈向往。红白梨花,无论何种颜色,都是向人世间传达着生命的力量和对生活的热爱!

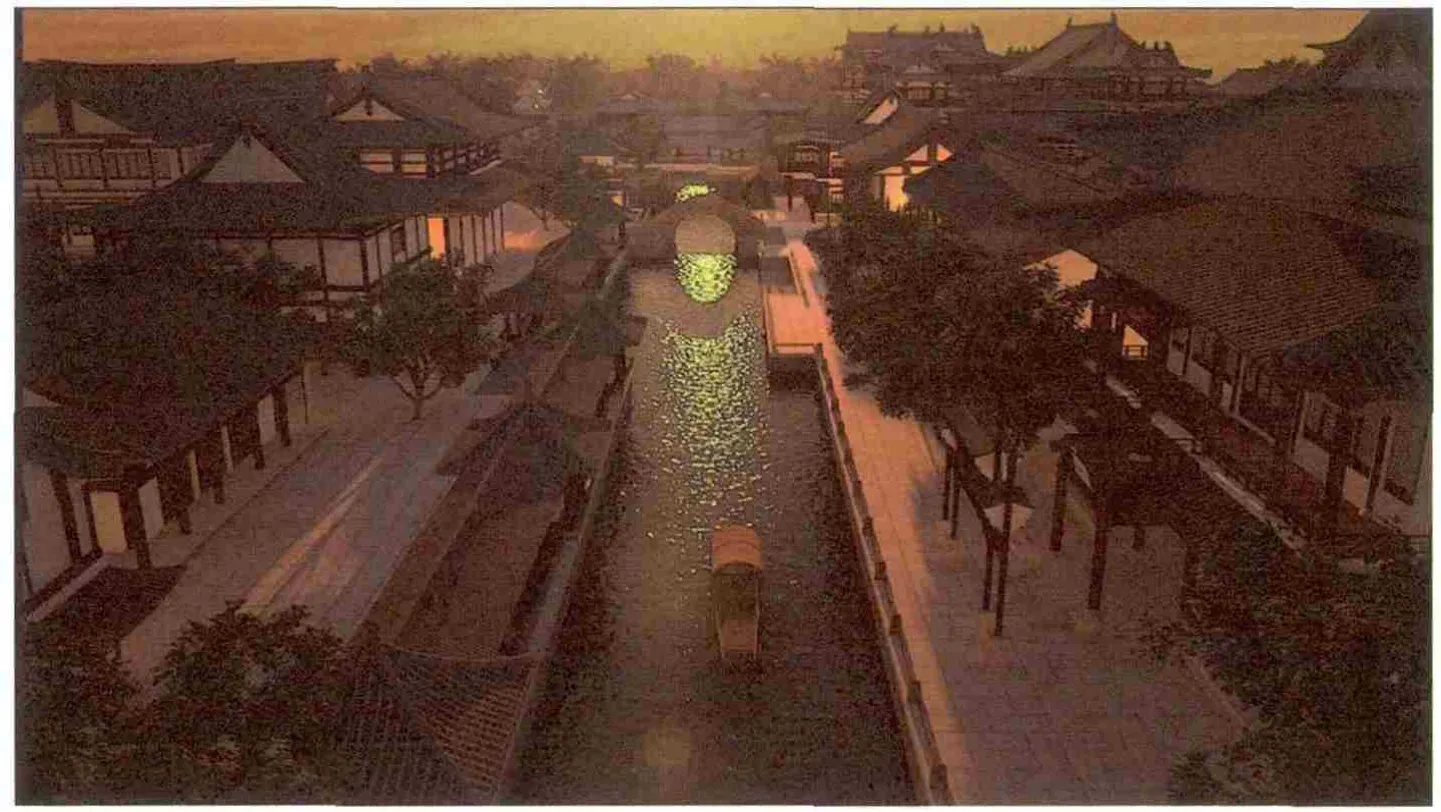

图2 “梨花春雨”主题景区文化创意设计图

(二)“梨花春雨”是一片景

本主题景区冠名“梨花春雨”,是想借用五千亩的梨树,营造一片特别的景。作为景区导入之通道,它对旅游体验者有着缓释意义:小别繁华的都市,远离喧嚣的匆忙,偷得一刻宁静,徜徉在梨花的海洋,荡涤着心灵。游客身心在被“清洗”之后,渐次引入核心区域,他们会有不同的心里感受与体验。

一个在钢筋水泥的城市间匆忙行走的都市人,转战在经年持久的拥挤、繁忙、喧嚣、竞争、压力中,获得了金钱、地位、虚荣……,但却失去了健康和宁静。几乎所有生活在都市里的人,都怀着一个田园的梦想:清香的空气、无边无际的绿野、淳朴的民风。找个地方,寄情于山水之间,寻找一份自然、恬淡的生活方式,已经成为城市人形而上的向往生活。毋庸置疑,在中国人的心目中从来没有停止对“悠然栖居”、“世外桃源”的渴望。

五千亩梨花对于一个个体的人,那是一个巨大的空间,一种特定的景!置身其中,你的视觉会被梨花所包裹,在设定的时空中吐故纳新,仿佛进入“仙境”般。本景区将借助花季的时差,保持较长时段的梨花开放景观,充分营造所设定的气氛。为此,“梨花春雨”作为一片景,希望它带给我们的是震撼,是视觉与心灵的复合转换,有着荡涤精神的作用。(三)“梨花春雨”是一种境

说到“境”,乃是一种意境、境界,是中国传统审美特有的字眼。其实“意境”二字,在美学、哲学上也都并没有一个严格意义上的定义。有时候和“境界”、“意象”等概念可以互换使用。如王国维说境界,只是在概念的外围兜圈子。宗白华论意境时也没有一个明确的界定,只是在具体叙述时各有侧重。

一般而论,“意象”是指外部世界的感性面貌,即指色相、秩序、节奏等因素呈现于静穆观照的心理事实,也就是所谓的“景”。“境界”,是“艺术作品中创造出来的,由真景物、真感情凝练而成的一种具体可感的画面”。 “意境”,是指“情”(心灵节奏)与“景”(意象)交融的结晶品,是“艺术心灵与宇宙意象两境相入”的互摄互映的华严境界。 是一种默会意象之表的“不可言之理,不可述之事”,我们试想一下,在黄海之滨、在长寿之乡、在辐射上海、南京、苏州、无锡、常州等地的如皋,在“梨花春雨”景区内的这五千亩梨花,当每年春夏之际,梨花盛开,正所谓“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”,这“景”是何等的壮观,是何等的美得夺人心魄。而即便是花落果实,那成片的绿色长廊,又是何等的安宁,何等的静得宁人神思。整日被灰色水泥建筑群包围的现代人,来到了这片梨花丛中,“情”“景”交融,会产生多么美好的艺术“意境”。

图3 “梨花春雨”主题景区文化创意设计图

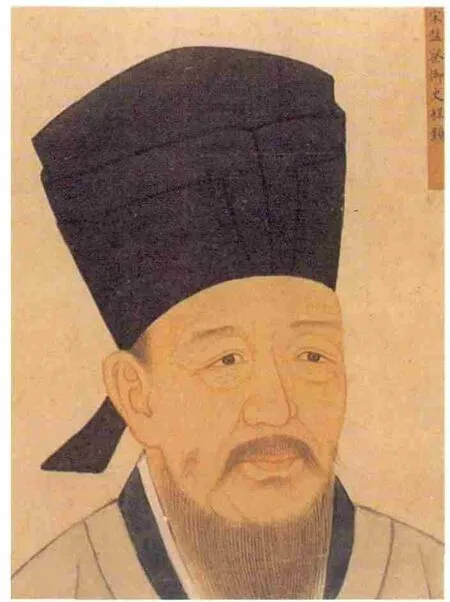

图4 北宋哲学家 程颢肖像

我们有理由相信,“梨花春雨”景区五千亩的梨花林带为人营造了一个让现代人心神安宁的“乌托邦”,一个心灵与身体能够栖息的绝佳处所。 这个五千亩的梨花树群落,为我们构建了一个与喧嚣尘世隔离的绿色长廊,让现代人来到这里,瞬间就能进入一种情境,一种安宁幽静的情境,这种情境是最能够体会心灵,最能放松疲惫的身体。

说到这个“境界”,这里不妨多说几句。记得宗白华先生曾经说过,中国艺术史上的境界有三大类型,其一为礼教的、伦理的方向,以先秦礼乐文化为表征。其二是唐宋以来笃爱自然界的山水花鸟,使中国绘画艺术树立了它的特色,获得了世界的地位。其三则是指六朝到晚唐宋初的丰富的宗教艺术,是由佛教石窟艺术所表现的佛国境界。其中第二种境界便是以“静照”为特色,源于老庄境界哲学和佛教禅宗的,以诗画为代表的人与自然“天人合一”的逍遥之境。这个和我们刚刚步入“梨花春雨”景区的人们恰恰是吻合的。我们脱离了平日的尘嚣,来“梨花春雨”来体会另外一种生存的状态,来体会另外一种生活的感受。我们首先要让自己静下来,进入一种特定的审美情境。“中国自六朝以来,艺术的理想境界便是‘澄怀观道’,在拈花微笑里领悟色相中微妙至深的禅境。”也正如宗白华所说的“禅是中国人接触到佛教大乘义后体认到自己心灵的深处而灿烂地发挥到哲学境界与艺术境界。静穆的观照和飞跃的生命构成艺术的两元,也是构成‘禅’的心灵状态”,“于静观寂照中,求返于自己深心的心灵节奏,以体合宇宙内部的生命节奏”。先得“澄观”,从而“腾踔万象”,进而达到“鸟鸣珠箔,群花自落,超圆觉也。”达此境界时,物亦我,我亦物,小“我”的生命与生机盎然的宇宙生命在节奏上完全融成一片,个人的小“我”已经化为宇宙的大生命,两者合二为一,是一种对宇宙、人生深层意义的最高体验。这在中国美学理论中每每以“物我同一”、“物化”、“神合”以及“心游玄冥”等言辞加以描述。如镜中花,水中月,羚羊挂角,无迹可寻,所谓“超以象外,得其环中”。

“梨花春雨”主题景区无疑是为我们心灵之境的澄澈找到了一个合理的“情境”。

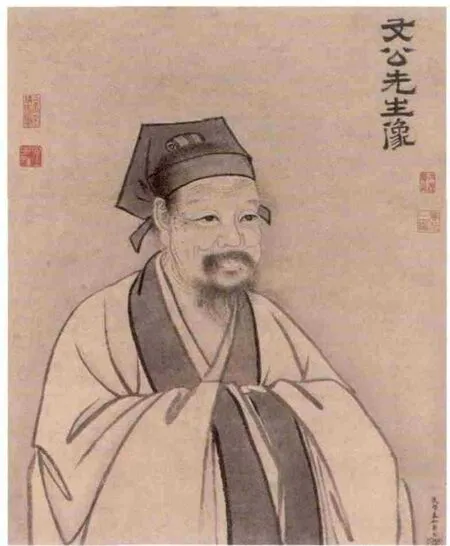

图5 南宋哲学家朱熹肖像

图6 湖南长沙岳麓书院

三、“宋型”文化与华夏文化之根

(一)宋代的文化转向

1、学术思想

两宋的学术思想的理学成就,是宋代文化的标杆。虽然在宋代,理学并非显学,但在中国学术史上,宋代的理学显然已成为时代性的标志,堪称宋代思想的最高体现,也是宋文化的重要组成部分。

宋代的理学融合了儒、道、释三教的思想,为义理、性命之学,也称为新儒学。理学在宋代并非显学,而是在后代的不断发掘中完善和重新认识的。

宋代的新儒学主要分为北宋和南宋两个发展阶段。北宋学者以范仲淹、欧阳修、胡瑗、孙复、周敦颐、邵雍、张载、程颢、程颐为代表,南宋以朱熹为代表。其中,朱熹是两宋新儒学的集大成者。

程颢、程颐是北宋理学的重要开拓者,他们认为理是世界万物的本源,宇宙万物是由“理”和“气”两个方面构成,先有理而后有气。南宋学者朱熹承续了二程的思想,也认为“理”是世界万物第一性的存在,而“气”是第二性的,但他同时又认为,理和气是相互依存的关系,表现为理无气则不存,气无理亦不能存。

宋代理学中的理和气的关系,从认识的角度来讲,核心的观点便是“格物致知”。“格物致知”最早出现在《礼记·大学》八目:“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。”

朱熹在《大学章句·格物致知补传》云:“所谓致知在格物者,言欲致吾之知,在即物而穷其理也。盖人心之灵莫不有知,而天下之物莫不有理,惟于理有未穷,故其知有不尽也。是以大学始教,必使学者即凡天下之物,莫不因其已知之理而益穷之,以求至乎其极。至于用力之久,而一旦豁然贯通焉,则众物之表里精粗无不到,而吾心之全体大用无不明矣。此谓物格,此谓知之至也。”1朱熹《大学章句·格物致知补传》。因此,“格物”就是通过对世界万物外在表象的考察,来把握体存在于事物中的义理;“格物”、“致知”都与“穷理”相联,理穷则知至。

宋代理学是宋人认识世界的独特智慧的体现,也体现了宋人的世界观。宋代理学对后世儒学的发展影响巨大。宋代的学术思想,有两个重要的载体,分别是书籍和书院。书籍是自学的材料,而书院是集体教育的场地,这两者的结合,使得宋代的文化学术的繁荣得以成立和表达。

从技术上来说,宋代的刻书业得到了长足的发展,刻书活动遍布各地,刻书途径多种多样,刻印技术不断发展,发明了活版印刷,刻印和销售活动结合,可以说,刻书业在宋代已形成为一项相对独立的文化产业。这也对书籍的生产、制作和销售、消费产生了很大的影响,甚至改变了人们的业余文化生活和娱乐方式。使得许多优秀的思想有了承载的实体,也使得许多私人著作得以实现。

图7 “梨花春雨”主题景区文化创意设计图

两宋的书院众多,规模不小。北宋的著名书院有庐山白鹿洞书院、长沙岳麓书院、衡阳石鼓书院和商丘应天府书院。而南宋书院几乎取代官办学校而成为高等教育的主要学府,培养了众多的学者和学生,也称为研究机构、学术机构和传播机构。2、科学技术

英国科学家李约瑟在《中国科学技术史》中曾提出这样一个观点:“中国科技发展到宋代,已经呈现颠峰状态,在许多方面实际上已经超过了18世纪中叶工业革命前的英国或欧洲的水平。”“每当人们在中国的文献中查找任何一种具体科学技术史料时,往往会发现它的焦点就在宋代,不管是在应用科学方面或是在纯粹科学方面都是如此”。1潘吉星《李约瑟文集》,辽宁教育出版社,1992。

宋代文化的繁荣,其中一个重要原因就是其科学技术的进一步发展。宋人在农业、数学、天文、历法、地理、印刷、医药等方面都达到了一定的高度,创造了中国科技史上的辉煌。也出现了诸如《梦溪笔谈》、《营造法式》、《木经》、《武备总要》、《洗冤集录》等科技巨著。

具体来说,在天文学方面苏颂编著《新仪象法要》,并与韩公廉共同研制出号称世界科技史上第一座天文钟的“水运仪象台”。在数学方面,沈括提出“隙积术”和“会园术”、贾宽提出“增乘开方法”以及秦九韶提出的“大衍求一术”,都属于当时世界数学研究的一流水平。宋代的医学,在继承了唐代的医科、针灸科、按摩科、咒禁科四科的基础上,变为大方脉科、小方脉科、风科、针灸科、眼科、产科、口齿咽喉科、疮肿兼折疡科、金镞书禁科等九科。也出现了一系列高水平、有特色的医学著作,如研究针灸铜人模型的著作《铜人俞穴针灸图经》,世界上第一部研究法医的医学书籍南宋宋慈的《洗冤集录》,记载用中药进行全身麻醉的《扁鹊心书》等。无独有偶,宋代医学上的发展,在宋代的绘画中也有体现,如南宋杂剧绘画《眼药酸》就描绘了一个市井药贩沿街叫卖自家的眼药,再如南宋李唐的《村医图》中一个乡村赤脚的医生,正用针灸给他的病人行医治病,同时,这位病人身上也贴有药膏。这说明,在宋代,医疗和行医、针灸药膏等已经深入到了最底层的人民生活中。宋代的建筑,在一定程度上跳出的唐代的模式,在斗栱体系、建筑构造、造型外观上都有所突破,建筑更加系统化与模件化,趋于多样性的变化与组合。类型多样,比较有代表性的有皇陵、宫殿、皇家园林、佛塔、石桥等。从从业人群来说,建筑师、木匠、技工、工程师的分工更加专业化和技术化。同时,值得注意的是,宋代建筑不仅在建筑实体上有所创建,在建筑理论和建筑书籍的构建上,也有很大的突破。如喻皓的《木经》,是我国历史上第一本关键木结构的建筑手册。李诫的著名的《营造法式》,被誉为世界上第一部、我国古代最全面系统的建筑学巨著。《营造法式》记载了宋代的建筑法规、劳务计算方式、建材、雕作制度、装饰涂料等。最值得注意的是,《营造法式》中有详细的制作图解,包括平面图、断面图的构件图,也有施工规格。同时,首次为建筑的度量确立的有效的标准,以“材”、“契”、“分”等计量单位,对后世的中国建筑产生了较为深远的影响。

活字印刷术是中国古代四大发明之一,是由北宋庆历间的毕昇发明,比德国的谷登堡活字印书早四百余年,使得宋代及以后的中国印刷行业快速发展,大大提高了书籍的印刷效率,使得文化的传播有了载体,从另一个层面上加速了宋代文化上传下达的效率。关于活字印刷的记载首见于宋代沈括的《梦溪笔谈》。同时,在武学、农学方面,丁度、曾公亮编著的《武备总要》、农学家陈敷的《农书》等,都记载了我国在宋代科技上达到的辉煌成就。

图8 “梨花春雨”主题景区文化创意设计图

3、宋代城市与市民文化

宋代的市民文化与宋代的城市、建筑、城市规划等是联系在一起的。如谢桃坊先生认为: “我国市民阶层的兴起是以公元1019年( 北宋天禧三年) 坊廓户单独列籍定等为标志的。”1姚瀛艇:《宋代文化史》,河南大学出版社,1992年,第500页.而城市消费则是市民文化的突出表现。宋代城市最重要的特点是,坊市制打破,使得空间和时间的限制得以取消。同时,城市的行政和军事承载功能减弱,经济功能上升,城市的面积也得以大大增加。

在宋代之前,城市一般实行坊市分离制度,即把作为商业贸易区的“市”与作为居民居住区的“坊”分隔开来。这种城市格局,就把商业活动限制在相对狭窄的空间和时间范围内,阻碍了商品经济的自由发展。到了唐五代,坊市制度得到一定程度的缓解,但并未完全瓦解。

到了宋代,由于城市自由贸易和消费的系列需求,宋代官方废除了坊市制度,真正实现了坊市的合二为一,扩大了城市的商业空间。城市内可随处设置店铺,并与住宅区交错混杂。临街的胡同、小巷等也最大程度对外开放,增设店铺。这些店铺的开设,使得人口流动性更大,市民经济和消费得以繁荣。如宋《梦梁录》中所记载的繁荣景象“自大街至诸小巷,大小铺席连门俱是,即无空虚之屋,每日凌晨,两街巷门上行百市,买卖热闹”。2吴自牧《梦粱录》卷13,中国商业出版社,1982年。

宋代的坊市制度的取消是一大创举,使得宋人的生活区与商业区融为一体,大大地促进了人口的流动、商业与店铺的发展、房屋的租赁等。同时,宋代交通业有了较大的发展,宋代的租赁店每逢重要的节日,人们需要赶集、祭祖、集会等都提供檐子、车子、船等交通工具。交通工具的发达,使得城市的物理空间得以缩小,人们交流的成本降低,各种物品的互换和交易也得以实现,为市民文化的繁荣提供了物质的便利。

由于城市空间、格局和功能的巨变,也随之带来了经济、生活方式的变化。宋代物质的商品更加繁荣,从生产到消费,种类繁多,包括各种粮食、蔬菜、水果、兵器、玉器、瓷器、农用具、纺织品、服饰、手工业制造品等。甚至,宋代的艺术、服务业、消费业和娱乐业都有了市民化的倾向。

宋代的市民,主要是指哪些人群呢?他们包括“手工业者、商人、小地产所有者、仆役走卒、闲汉食客、倡优浪子以及落魄知识分子,他们构成了市民阶层的主体。”3孙彩霞《宋代城市经济与城市中的瓦子勾栏》,《河北大学学报(哲社版)》,2007年第2期

由于两宋的“右文政策”,宋代文化相对普及,对文化和知识的崇拜和信仰,遍及了社会的各个阶层,不仅传统的“士人”会购买书籍阅读书籍,对笔墨纸砚进行消费,一些其他社会阶层的人士,如农商人、女性、蒙童等,都成为文化消费的支持者。不尽如此,宋代在宗教信仰上的世俗化倾向,也将上层阶级的人士和各个阶层的人民都带到了相对平等的同一层面上。如南宋儒学家朱熹曰:“今看何等人,不问大人小儿、官员村人商贾、男子妇人,皆得入其门。最无状,是见妇人便与之对谈。”4朱熹《朱子全书·朱子语类》卷126《释氏》,上海古籍出版社、安徽教育出版社,2002。从朱熹的记载中不难看出,宋代的文化、宗教的狂潮席卷了社会的各个阶层和各种文化身份和文化性别,使得宋代的文化被赋予了市民的色彩。这种色彩并非一味的粗俗和浅显,而是被蒙上了一层消费的色彩和经世致用的气息。上层文化和中下层文化不再存在绝对的禁锢,文化的发言者和发布者也并非绝对地发端于上层阶级和士人阶级,由于全民的消费和商业兴起的另外一个“俗文化”深深地存在于两宋的真实社会生活中,而这种与生活方式、消费方式、文化样式相关的市民文化正是宋代文化的独特魅力之所在,也是之后明清世俗文化的发端。

图9 “梨花春雨”主题景区文化创意设计图

(二)宋代文化的辐射与影响

王国维认为:“天水一朝,人智之活动与文化之多方面,前之汉唐,后之元明皆所不逮也。近世学术,多发端于宋人。”陈寅格指出:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。”1陈寅格《金明馆丛稿二编》,上海古籍出版社,1982,第245页。邓广铭认为:“两宋时期内的物质文明和精神文明所达到的高度,在整个封建社会历史时期之内,可以说是空前绝后的。”2邓广铭《谈谈宋史研究的几个间题》载《社会科学战线》,1986年2期。

a.对中国文化的历史影响

简单地说,宋代在中国历史上是处于一个转折期,属于上承汉唐,下启明清。从这个角度上看,宋代文化并没有完全摆脱汉唐以来的传统文化的基本结构和模式;另一方面,宋代开放的风气、自由贸易、市民文化精神,又为明清文化的发展开启了道路,指明了方向,并从中孕育了现代文明的火种。

众所周知,宋代的理学是宋代文化的代表。而宋代理学的发端正是起始于唐代儒士复兴儒学运动。宋人在唐人的基础上,从佛学、道家中汲取营养,去其糟粕,取其精华,而建立起一个相对包容、明确、完整的理学理论结构。而这个结构的建立,正是中国儒学的一次重要的确立和发展时期,到了明清时期,虽然在宋代的基础上有不断的变化、发展和演化。但从内质上看,仍然是属于系统内部的自我更新,而不是体系的重大调整和变革。因此,宋代理学对明清整个儒学有非常重要的影响。

b.对世界文化的影响

宋代文化不仅在中国历史上造成了深远的影响,还通过文化、经济、政治的交流和辐射,将这种“近世”文化带给了其他国家,其中,最为有代表性的就是宋代文化对日本文化的影响和辐射。

日本著名汉学家内藤湖南《概括的唐宋时代观》认为:“唐代是中世的结束,而宋代则是近世的开始”。宫崎市定在《东洋的近世》中指出:“宋代实现了社会经济的跃进、都市的发达、知识的普及,与欧洲文艺复兴现象比较,应该理解为并行和等值的发展。”3刘俊文主编,黄约瑟译《日本学者研究中国史论著选译》第一卷,中华书局,1992。不仅日本学者明智地认识到了这点,中国学者也早就对这段历史现象有所认识,如严复曾经提到:“古人好读前四史,亦以其文字耳!若研究人心政俗之变,则赵宋一代,最宜究心。中国所以成为今日现象者,为善为恶,姑不具论,而为宋人所造就,什九可断言也”。4严复《严复集》(第三册),中华书局,1986。在南宋时期,宋代的佛教禅宗通过日本僧人带到日本,使得日本的宗教门类、派别产生了系列的变革,也新增了许多门派。这些宗教观念并在中下层社会广泛地传播,对整个日本的社会制度、文化观念等产生了深远影响。值得注意的是,宋代的市民文化也渗透到日本的中下层人民当中,影响了当时日本人的价值观念和文化倾向。

除了宗教的传播,日本的僧人还带回了许多南宋的科技、手工艺、书籍、文具、绘画等文化物品。宋代文化对日本的美术、绘画、书法、建筑、印刷、医学、政治、经济等方面都产生了不小的影响。中国的各种文化产品在日本的输入和传播,为日本吸取中国文化、特别是宋代的儒学、儒士精神提供了便利,这些文化的输入,极大地促进了日本学术文化的发展。

由此可见,宋代文化上承汉唐,下启明清,在学术、科技、文化、政治体制上都达到了一定高度,并从此开启了中国社会向近代社会的转型,而宋代文化的整合性、务实性、包容性等特点,使得宋文化在中华文化史上占有非常重要的历史地位。

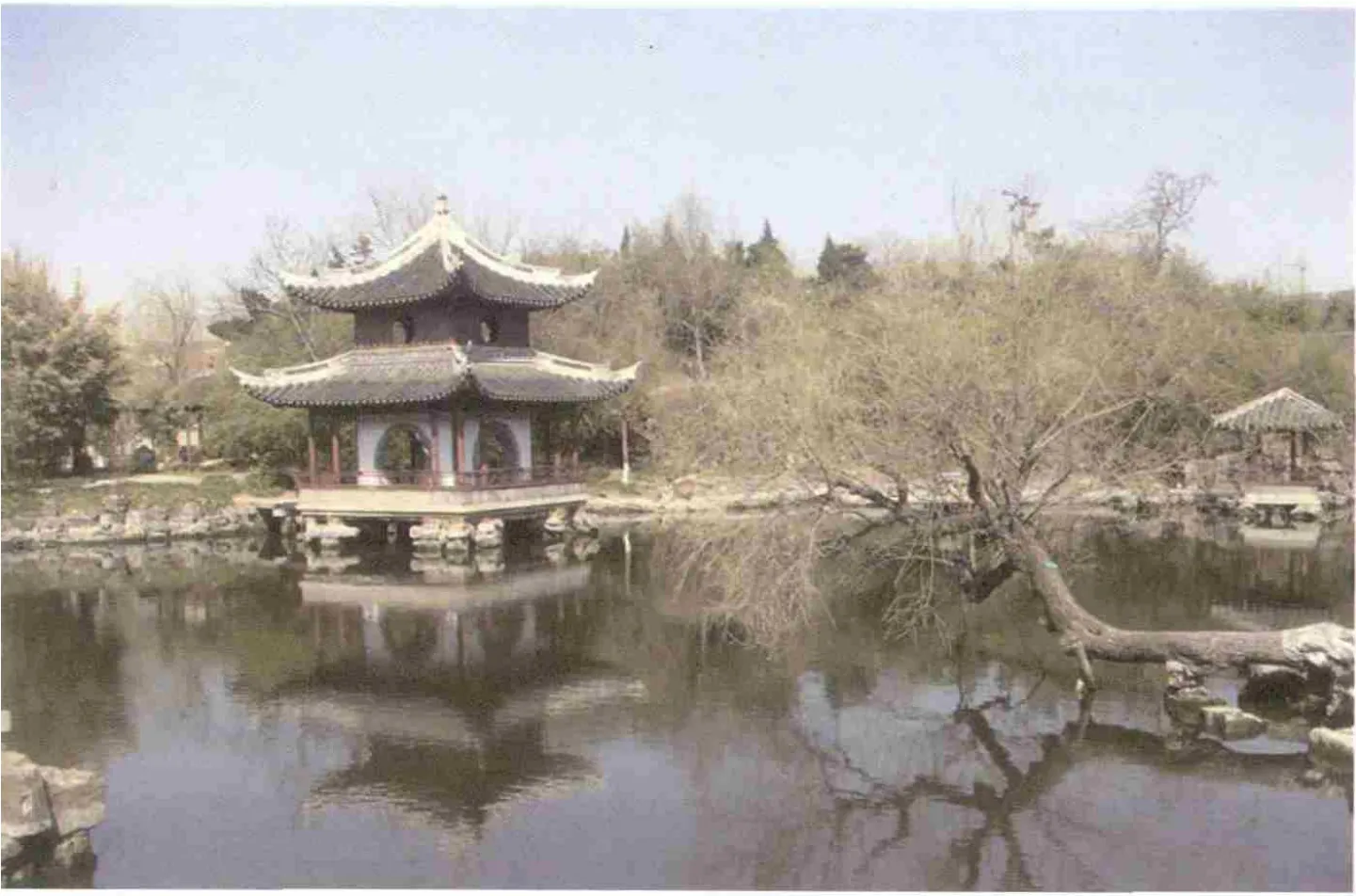

图10 如皋水绘园一景

四、宋代文化在如皋的“呈现”

作为中华民族文化的经典代表,宋代文化在今天的“复活”成为当代文化建设的重要组成部分。这不仅因为宋代文化是中华文化之根,宋代文化所内置的品质,体现的是人类最优秀的传统,表征的是东方民族的特有气质与精神。复兴宋代文化,实现伟大中国梦的文化使命。

如皋地处江苏省中部东侧,长江三角洲北翼,南临长江,与张家港市隔江相望,北与海安县、东与如东县、东南与通州区毗邻,西南及西界与靖江市、泰兴市接壤。作为特定的城市腹地,它与上海、南京、杭州形成一小时都市圈。如皋作为一方小城,历史悠久,早在东晋时期就始置县制,延续至今。如皋人文荟萃,自然生态优越,这为如皋带来了丰富的旅游资源。如城内外城河沿线有水绘园、定慧寺、大成殿、灵威观、福成庵、范公苑等人文景观,另有苏通生态园、大寿星园、花木城等自然景观。千余年的沧桑历变,打造了一个文化的如皋、富裕的如皋、生态的如皋。如皋因其文化、生态与经济的繁荣在周边乃至全国颇具名气。

如皋的优越人文与自然环境,为“复活”宋代文化成为可能!另一方面,本主题景区选择了如皋经济技术开发区作为基地,利用这一国家级“特区”的平台,在比邻市区的区位优势下,利用其具有便利且远离喧闹的绝佳自然环境,为景区主题的定位与“塑造”提供了绝佳机遇。

宋代文化极为丰富与复杂。本创意在整体理念上,以宋代文化为核心概念,将宋代文化的“视觉”元素转化为物质呈现,通过城与景将文人文化与民俗文化协调交融,再造一个宋代文化理念下的特别景区,意在让体验者对宋代文化的经典性有所感悟,对身处当下的不适有所缓释,尤其注重通过体验,荡涤心灵,获得新生。主题景区初步构想为:

在如皋经济开发区内建设以宋代文化背景为主体的,以体验式文化旅游为形式的,以古镇民居为主要表现形式的景区。这个景区将结合如皋的地方历史文化,充分发挥历史文化名人的影响,囊括文化旅游、休闲旅游、长寿旅游。

这样的景区不同于一般的单纯性风景区或者是古镇遗址类景区,而是将景区更多的融入开发区的整体发展,甚至是如皋市、南通市的经济发展。成为如皋发展的一个动力增长点,一张新的社会文化名片,一个展示和提高如皋城市经济文化形象的途径和手段。一个优秀的景区可以带来难以估量的巨大的社会效益,相对于景区单纯的经济收益,整个社会的经济收益显得更加重要。优秀的社会形象,无形的社会影响,完整的文化展现,会为开发区甚至是如皋乃至南通带来前所未有的知名度,巨大的经济文化吸引力,大幅提高服务业在经济中的比值,增加大量的就业机会。每年数以百万计的游客往来,会带来无形和有形的巨额经济效益。

苏中、苏北地区无龙头或者是标志性旅游项目,周边的旅游开发也基本是无序的开发,难以形成整体效应。反观苏南、周庄、同里、鼋头渚等旅游景点,无一不是极具影响力的全国性景区,每年游客数量均以百万计。这样,建设一个完整的,有文化深度,能够彰显如皋长寿文化与生态环境的一个有机的景区,就显得非常必要了。

景区的设计思路是以体验式旅游为主,差异化为主要思路,在体验的过程中,让游客更多的感受如皋的地方文化,如皋的长寿秘诀,继而在短期内形成一个面向江浙沪的白领中等收入阶层的一个短期度假目的地。如皋地理位置优越,距离上海至南京之间的所有经济发达城市均在150公里左右,短期度假的优势相对明显。苏南的旅游项目也与我们的设计思路有较大差异。在这个大的状态下,提供一个有文化承载的环境,一个叙事式的环境,让我们的目标客户群可以享受到短期的心灵宁静,那么,这将是一个心灵港湾,一个中等甚至是高等消费人群的一个心灵家园,逐渐形成持久的地域文化,继而形成持久的商机。

差异化是设计的根本要旨。这是一个完全不同的景区。景区将会被赋予一个学术的高度,并基于如皋的地方文化,赋予景区一个以宋代文化为主的文化背景,这样就有了一个别人无法复制的状态。这将是这个项目的核心文化设置。中国传统文化是一个挖掘不尽的宝库,也可以有效贴合如皋的地方历史文化,长寿、教育、历史、人文等等,差异化是重中之重,模仿和跟风是个性化旅游景区建设的大忌。

景区的短期目标是江浙沪尤其是以苏南为主要市场的短期度假目的地,中期目标是华东地区的一个文化旅游目的地,而长期目标则成为全国的5A级景区,带动如皋的地方旅游文化,提高第三产业在国民经济中的比重,开发和推广如皋现代农业和现代文化产业。

这个项目将提供一个契机,让都市人在生活的樊笼与自然与古典文化中转换,感受人间“梨花春雨”,有着四月芳菲尽、山寺桃花始盛开的感受。

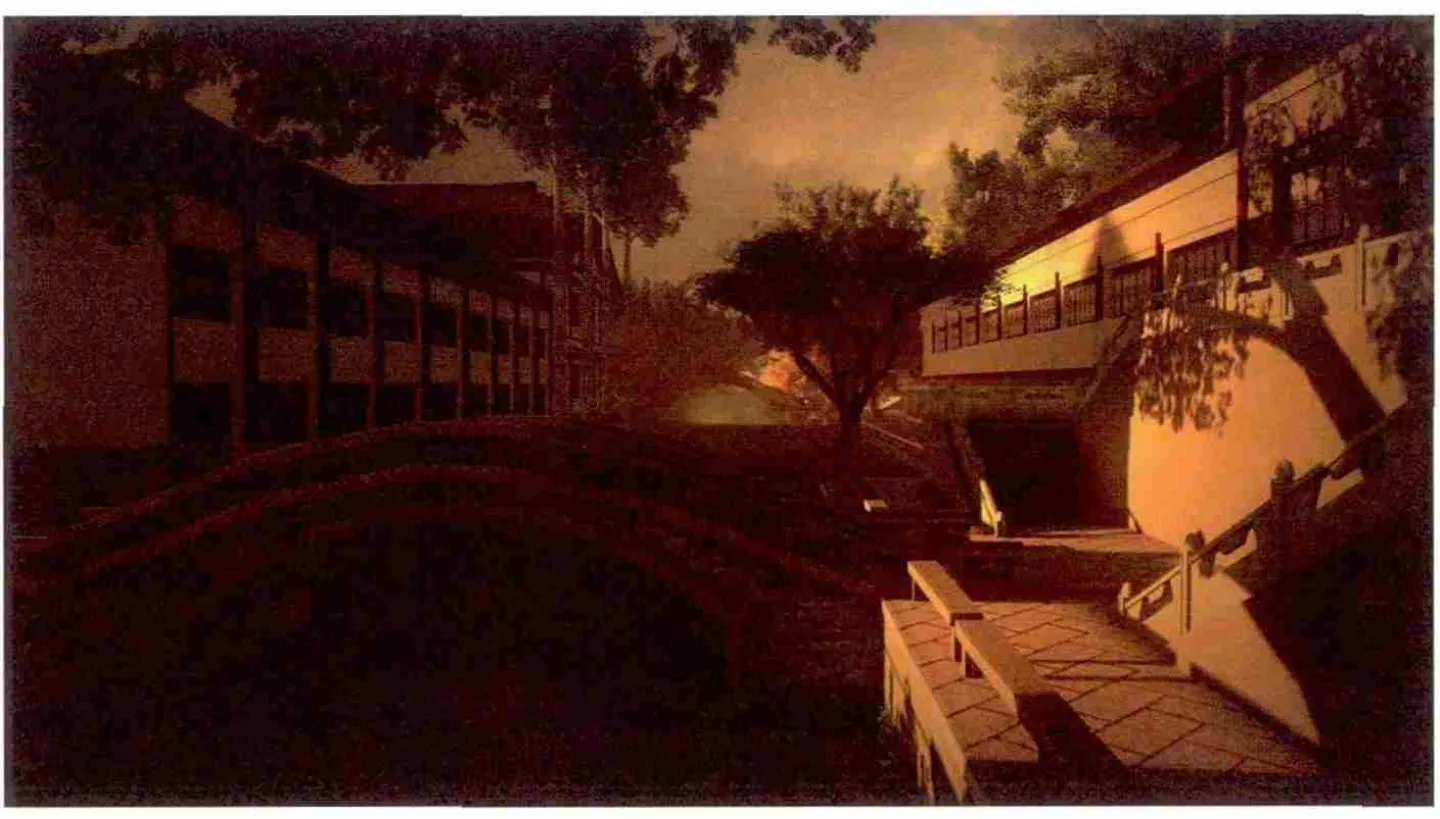

图11 “梨花春雨”主题景区文化创意设计图

景区的设计思路以传统中国古建为主,模糊地域,适当模糊年代,各种有特点的文化点都可以融入其中,结合以宋代历史文化特点,打造成为这个项目的主要文化面貌。主调建议以水乡为主线,此点贴合如皋历史上龙游河九十九道湾的密集水网感觉,建筑形式采用现代与传统结合的方式,景区内将是一个完整的建制,衙门,富户,店铺,寺庙,道观组合,建筑细节上全部脱离工业民用建筑概念,做旧会成为一个大量的工作,以符合体验式的主旨。景区内将设置宾馆,客栈,戏园,让游客得以深度体验。能够与我们所经营的文化相呼应。四周以万亩梨花林包围,梨花林可以在短期内借鉴苏州的梅花,无锡的桃花,婺源的油菜花推广方式,在短期内迅速拉升人气。同时,梨花相比梅花等,有更直接的经济价值。同时,梨花林可以作为景区的储备用地,在景区的未来发展需扩展时提供空间。

目前如皋商产土地价位百万左右每亩,以常州淹城为例,在建设之前,拿地成本为不足百万,景区建设后,周边地价极速升值至400万左右每亩,所以,应在景区周围规划出储备用地,土地升值的额度将以数十亿甚至百亿计算,这将成为地区经济增长的一个发动机。

长期目标还将包括新型养老,长寿的形象是如皋的主要名片,养生旅游,保健旅游,甚至建立以苏南地区为主要市场的新型集中养老,在新的养老观念的影响下,商机已经显现。养老的消费,医疗的消费,将为如皋提供大量的社会经济效益。

- 创意与设计的其它文章

- 关于中外设计产业竞争力比较研究的思考1