中美环境信息公开标准比较

杨 光 彭广福

(山西大学经济与管理学院,山西太原 030006)

中美环境信息公开标准比较

杨 光 彭广福

(山西大学经济与管理学院,山西太原 030006)

介绍环境信息公开研究现状,认为环境信息公开标准可围绕信息公开主体、范围、程序等方面建立。通过对中美环境信息公开标准进行比较,分析中美差异及其产生原因。至于这些差异,一部分表现为二者国情差异,另一部分则反映出了我国相应的差距,暴露出一些亟须解决的问题。最后,针对我国存在的问题提出相应意见建议,进而加快环境信息公开法制化、市场化进程。

环境信息;信息公开;知情权;公众参与;标准

1 引言

信息公开起先源于瑞典,瑞典拟定了出版自由法,要求经申请公开官方文件。近代信息公开快速发展则是在二战后。随着世界各国经济复苏与发展、民主意识不断增强和信息社会的悄然而至,信息公开迅速成为了一股不可阻挡的趋势,各国纷纷进行信息公开立法研究与实践,其中以美国的信息自由法影响最为深远。经济发展同时,各类环境问题纷纷产生,而这些环境污染与破坏信息出于某些原因而不被某些主体公开,公众的环境知情权受到严重威胁,环境信息公开迅速从信息公开中衍生而出。

自环境信息公开诞生至今,世界范围内广泛掀起了研究热潮。国外学者往往借助特定机制和案例对环境信息公开进行研究,他们主要集中在政府效能、社会福利和企业效益等方面。如Cohen和Santhakumar认为环境信息公开是一种环境保护机制,可以克服公众信息匮乏的缺点,它可以减少污染物排放量,还可以达到增强社会福利的目的[1]。Toshihiro Uchida认为决策者在制定控制环境污染决策时,信息披露政策越来越引起他们的注意力[2]。由于我国环境信息公开起步较晚,国内研究大多还停留在宏观层面,并未能细致入微。早在1999年,曹东、杨金田等人就引入了环境信息公开概念,并将环境信息公开作为一种崭新的环境管理手段进行研究[3]。2004年,孟庆堂、鞠美庭等人将环境信息公开作为一种有效的环境管理模式重新进行探讨[4]。自2005年起环境信息公开研究开始走上正轨,并出现了一个小高潮。李富贵和熊兵认为,环境信息公开是继指令性控制手段和经济手段后采纳的一种新的环境管理制度[5]。肖晓春和段丽提出完善环境信息公开制度,需要从立法目的、立法模式、立法技术方面进行创新,使得国内对环境信息公开的研究由制度层面上升到立法层面[6]。2008年后学者们广泛借鉴国外先进经验,结合中国具体实际,致力于研究环境信息公开立法与实践。例如胡静、傅学良在深入研究环境信息公开的理论基础上,借鉴国外发达国家经验,对我国环境信息公开立法进行了完善与展望[7]。

2 中美环境信息公开概况

美国的环境信息公开发展至今相对成熟,并形成较为完善的信息公开制度及成熟的实施体系。早在1966年,美国出台了最早的涉及信息公开的法律,即《信息自由法》(Freedom of Information Act),之后经过多次修订,并被编入《美国法典》第五编552条。之后美国议会颁布的绝大多数环境法都有环境信息公开的要求,例如《国家环境政策法》(The National Environmental Policy Act)、《资源保护和恢复法》(The Resources Conservation and Recovery Act)、《综合环境应对、赔偿与责任法案》(Comprehensive Environmental Response,Compensation and Liabilities Act)、《清洁水法》(Clean Water Act)、《应急计划和社区知情权法》(Emergency Planning & Community Right-to-Know Act,简称EPCRA)、《污染防治法》(Pollution Prevention Act,简称PPA)等一系列法律法规,均从不同角度不同程度满足公众对于环境信息的知情权。尤其是《毒性物质排放清单》(TCRE)更是约束了企业必须为其制造、加工、或者使用的每一种化学品提交相应报表。美国环境保护署的资料显示,1988至1999年间,《清单》报告的340种化学品的排放下降了45.5%[9],2009年公布的《毒性物质排放清单国家分析概述》[10]显示,2009年度企业处置或者排放的《清单》所列化学品比2008年降价了12%,比2001年降低了40%。无论是环境信息公开的研究还是实践,美国始终处于先进行列。

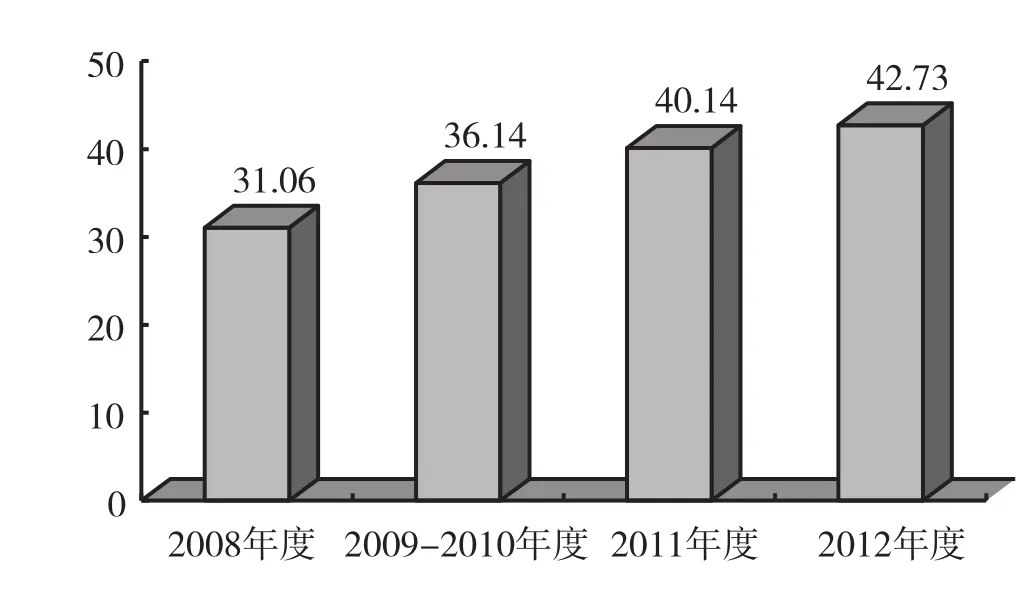

而我国受传统思想影响,保密观念一直很强,20世纪90年代开始推行政府信息公开,进程缓慢,实践中存在诸多阻力与困难。进入21世纪,信息作为一种社会资源,影响和决定着个人、组织乃至整个国家的发展和进步,信息公开备受关注。2007年2月8日国家环境保护总局通过了《环境信息公开办法(试行)》,并于2008年5月1日起施行,开启了我国环境信息公开破冰之旅。国内公众环境研究中心(IPE)与国际自然保护协会(NRDC)联合发布的113个城市污染源监管信息公开指数(PITI)2008至2012年4次评价结果[11]统计(图1),2008至2012年间,在PITI评价中,113个城市平均分由31.06增加至42.73,在后三个年度评价中,113个城市的平均分的增长率分别为16.35%、11.07%和6.45%,虽呈逐渐下降趋势,但我国环境信息公开仍在发展,同时我们必须清醒认识到,至2012年,我国113个城市的PITI平均分仍未及格,这从一定程度上说明了我国环境信息公开发展仍处于初级阶段。

图 1 PITI年度平均分

3 环境信息公开标准的内涵

GB/T 20000.1-2002《标准化工作指南第1部分:标准化和相关活动的通用词汇》中对标准的定义是:为了在一定范围内获得最佳秩序,经协商一致制定并由公认机构批准,共同使用的和重复使用的一种规范性文件。关于环境保护标准,在全球范围内影响最大的莫过于ISO14000系统标准。该标准是由ISO/TC207的环境管理技术委员会制定,由14001到14100共100个号。ISO14000系列标准的用户分布广泛,包括全球商业、工业、政府、非赢利性组织和其他用户,其目的是用来约束它们的环境行为,达到持续改善的目的。我国环保部已制定的国家环境保护标准来进行环境精确化管理,其标准体系包括水环境标准、大气环境标准、移动源排放标准、固体废物污染控制标准、放射性与电磁环境标准、土壤环境标准、生态保护标准、环境基础标准、以及其他环境标准[12]。

本文认为,环境信息公开标准与环境保护标准既有联系也有区别。环境保护标准,旨在使各类环境要素保护有据可依,其标准均可以进行一定量衡量,为政府、企业、非政府组织等特定主体的环境管理提供较为量化的标准体系,以便更加精确地进行环境管理。而对于环境信息公开标准,国内外暂无明确规定,对其的研究更是比较缺乏。虽然环境保护标准的外延大于环境信息公开,但是环保部目前尚未没有明确的条文规定。民间非营利组织中也就公众环境研究中心(IPE)与国际自然保护协会(NRDC)联合开发的PITI指数影响力最大,但由于它着重针对污染源监管问题,也不能严格作为环境信息公开标准,只是其较为权威的评价指标。环境信息公开理论与实践必然包括环境信息公开主体、范围、程序三大基础要素。因此,应从紧紧围绕主体、范围、程序3个维度构建环境信息公开标准概念模型。主体标准是衡量其参与者及其相互关系,是其环境信息公开之基本;范围标准是衡量环境信息公开的内容,是一个横向的过程;程序标准则衡量环境信息公开的方式、途径、监督、司法救济的可操作性,是一个纵向的过程。

4 中美环境信息公开标准的比较

4.1 信息公开的主体标准

环境信息公开主体即包括权利主体、义务主体和监督主体。中美相关法律中对环境信息公开主体界定存在差异,并依据二者比较结果建立表1。中美环境信息公开主体标准差异主要表现在以下几个方面。

一是美国的环境信息公开权利主体的界定范围相对较为宽泛。环境信息公开的权利主体的享有人,一般为环境信息公开申请人。从理论上讲,环境信息公开主体既包括自然人,也包括法人等组织机构。根据美国《信息自由法》,“任何人”均可以提出信息申请。在我国,有权申请环境信息公开的主体范围包括我国公民、法人和其他组织,不包括外国人和无国籍人。

强行平仓的股票会被大量抛售,加上散户的恐慌盘,立即形成踩踏式的市场状况。股价一路暴跌,甚至不知何处停止,并传染式地波及具有类似情况的个股,最终可能形成股市的系统性风险。股票投资者避之唯恐不及,不仅生怕自己踩雷,而且担心自己成为危墙之下的受害者。投资者并没有什么错,错在大股东的贪心和愚昧。

二是美国的环境信息公开义务主体比中国概括更为全面。美国环境信息公开的义务主体没有明确界定,这就意味着,其义务主体包括政府、企业、非政府组织等持有相应环境信息的单位,而根据我国的《环境信息公开办法(试行)》第一章第二条明确规定,环境信息公开的权利主体为政府和企业,却没有涉及包括非政府组织在内的其他组织。

三是我国的环境信息公开监督主体力量相对薄弱。环境信息公开旨在提倡公众参与,运用社会力量加强对其权利主体进行监督,持续改善环境。在实际生活中,监督主体和权利主体、义务主体有一定重叠,可以是公民、民间组织、政府部门等。美国的民间环境保护组织越来越成为环境主要监督力量,他们可以根据相应法律法规来向环境保护部门申请公开有关环境信息,而美国联邦政府也通过立法赋予非政府组织公开一定的本由政府公开的环境信息,以此加强公众对政府环境工作的监督,而我国的民间环保组织监督力量仍很薄弱。同时,有关特殊法人(主要是指各种公团、事业团、公库、银行、基金、协会等)的环境信息公开的监督是我国环境信息公开主体研究的一个重要课题,亟须加强。

4.2 信息公开范围的标准

所谓范围,有效法、界限、限制的意思。从法学意义上讲,范围主要是指法律规则设定中权利义务的界限。环境信息公开范围的确定是环境公开法律规则中权利义务分配的重要界限。根据美国《信息自由法》和中国《环境信息公开办法(试行)》对环境信息公开内容范围的界定差异,建立表2。中美环境信息公开范围标准差异及其产生原因分析如下。

一是我国环境信息公开范围相对模糊,口径较粗。美国《信息自由法》利用排除法了规定了环境信息公开内容范围,而我国《环境信息公开办法(试行)》利用列举法规定了环境信息公开内容范围,相比而言,前者规定的范围更广更全面,也不必考虑口径问题。

二是我国对环境信息公开例外规定相对简略,在实施中缺乏可操作性,很容易成为行政机关和排污企业拒绝环境信息公开的借口[13],同时我国相关法律法律条文未明确规定政府应负有举证责任,证明不公开的信息属于例外情况。

以上差异主要来源于中美环境信息公开立法差别。中美美国早在1966年出台的《信息自由法》规定了信息公开与不公开的标准。根据该法,信息公开是原则,不公开是例外,除保密文件、机关内部人事规则与制度、根据其他法律作为例外的信息、商业秘密(包括商业、财务信息)、政府的内部联系、个人隐私、执法文件、金融制度、地质信息等九项信息外,所有的政府信息均应公开,对于这些例外信息,美国政府负有举证责任,证明不公开的信息属于例外。当然,这里环境信息肯定是包括在内的。而后的《国家环境政策法》要求联邦政府机构将环境问题纳入决策过程中考虑,但这个规定只能约束政府机构的行为,而《资源保护和恢复法》和《综合环境应对、赔偿与责任法案》是为了规制在工业中不断增加的有毒和有害物质而制定的法律,对企业环境信息公开提出了要求,以后美国先后出台了环境保护的单行法律,例如《清洁水法》《清洁空气法》《应急计划和社区知情权法》等法律。各项环境单行法中有关许可证规定也都包含有关公众知情权和参与权的规定等等。目前我国的环境信息公开没有在立法层面取得实质性、突破性的成就,仅有破冰意义上的《环境信息公开办法(试行)》,仅针对政府与企业规定了各自应主动公开的环境信息内容范围,比较笼统与狭窄。从实践方面来看,我国环境信息公开范围还是过窄,如居民往往无法得悉具有高环境风险的企业的环境信息,以致与居民生活环境息息相关的工程建设知情权、决策信息权还得不到有效的法律保障。

4.3 信息公开程序的标准

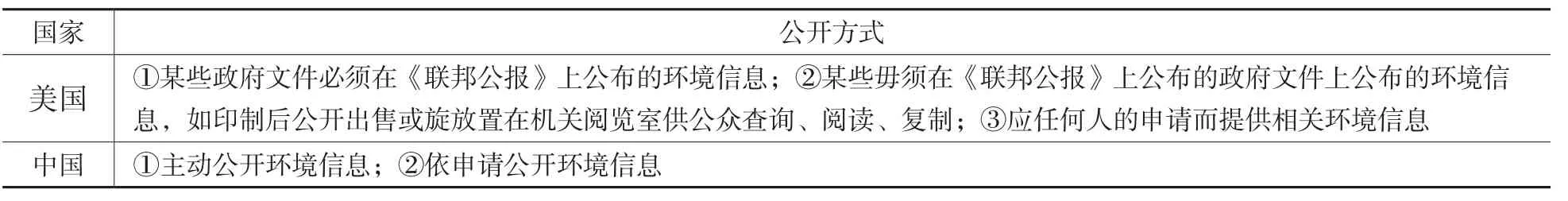

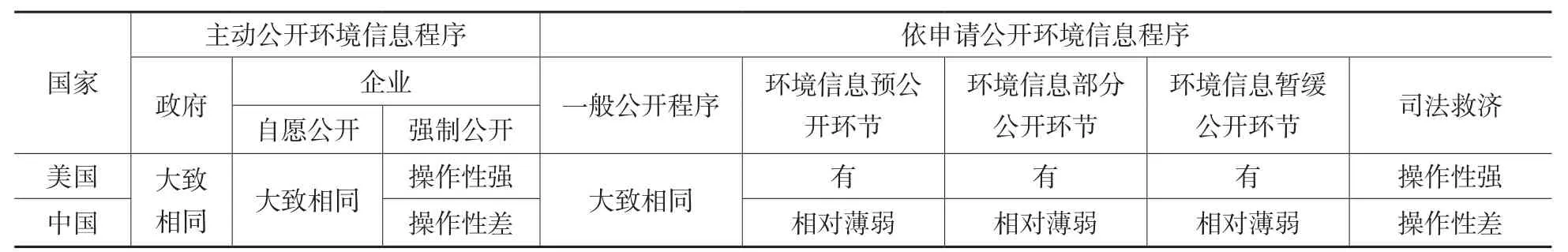

环境信息公开必须借助一定的方式,并按照相应的程序进行。只有建立起环境信息的公开程序才能保障强大的行政权不会对公众的权利随意侵犯,才能保障社会重视公民对环境信息的诉求。依据中美相关立法中关于环境信息公开方式和程序之规定,建立表3与表4。

而环境信息公开形式主要有义务主体主动公开与依申请公开两种形式。由此可见,中美环境信息公开方式标准大致相同,《信息自由法》规定的这三种公开方式,前两种其实行政机关主动公开环境信息的方式,而第三种方式恰好属于依申请公开环境信息的范畴。而行政机关与企业主动进行环境信息公开程序,中美大致相同。但是在依申请公开程序中,中美仍然存在着较大的差异,如表4所示。

中美的政府的主动公开、企业自愿公开、依申请公开一般程序大致相同,政府主要通过,通过主流媒体公开、政府网站公开,或者通过出官方出版物等方式来主动公开环境信息,企业一般也会通过其官方网站主动公开环境信息,对于依申请公开的一般程序,中美差异不大,即申请、答复、公布以及必要情况时的行政复议等。但同时中美环境信息公开程序仍存在较大差异。

表3 中美环境信息公开方式标准比较

表4 中美环境信息公开程序标准比较

一是我国在强制企业公开环境信息方面操作性相对较差,且较被动。例如,《环境信息公开办法(试行)》的第三章第二十条规定,只有企业在被列入第十一条第一款第(十三)项名单时,才必须向社会公开相应信息。美国已形成了相对成熟的污染物排放与转移登记制度(PRTR),《毒性物质排放清单》强制企业每年公布一次有关污染物的排放情况和数据,使全国都知道每年有多少有毒物质被排入环境,在控制有毒物质排放方面进展如何。

二是我国的环境信息预公开环节相对薄弱。环境信息预公开,主要指行政机关在就特定环境管理事项做出决定前,先听取利害关系人意见的过程。由于美国国家体制是三权分立,故在进行环境方面的决议时,会广泛倾听公众的意见建议,然后三个行政机关再进行论证、制定,这方面我国依然为薄弱环节。

三是我国环境信息部分公开环节相对薄弱。当依申请的某部分环境信息依据某些法律规定有不予公开的内容时,我国往往采取“一刀切”,以此为由不公开所有信息,不能做到区别对待,而依据《信息自由法》,美国有时也会出现这种情况,但是政府负有对不予公开的信息进行举证的责任,并有对信息进行区分处理后进行公开的义务。

四是我国环境信息暂缓公开环节相对薄弱。环境信息暂缓公开,是指如果相关主体的环境信息尚未确定是否属于“依法不公开”的内容,可由承办人员提出具体意见之后交本单位的主管领导审核批准后,依照相关法规规定的期限和程序,予以暂缓公开。相对于美国而言,我国此环节仍处于薄弱环节,甚至限制了暂缓公开进程。例如,我国档案法规定,归入档案的政府环境信息有30年不予公开期限的限制,而美国政府的档案只要不在《信息自由法》规定的范围之内均可公开。

五是我国依申请公开的司法救济操作性和时效性相对较差。虽然我国法律保证了公众可以通过举报、信访、行政复议、行政诉讼等寻求司法救济,但实际中这些手段仍停留在办事制度层次。通过中美的比较,发现我国的司法救济有诸多不足。例如我国司法救济的时效性差。我国《环境信息公开办法(试行)》规定政府须在15日内受理信息公开诉求,并予以公开相关信息,可最多延长15日。而美国政府须在10日内完成,并且最多延长10日,且政府对于不能公开的信息需要进行举证,以证明该信息为什么不能公开,而我国政府只是大多以该信息涉密,或者没有此类信息为由不予公开。

针对上述存在的差异,究其原因是多方面的。一是我国信息公开起步较晚,环境信息公开立法体系尚未完善,而现有的《环境信息公开办法(试行)》的位阶较低,仅停留在办事制度层次,其执行力较弱。二是我国公众民主法治意识相对淡薄,对环境知情权的需求不够强烈,而信息披露方官本位思想很重,保密思维固化,环境信息公开主动性和积极性不高,长期以来影响着社会的政治心理和价值取向,导致环境信息鸿沟现象较为严重。三是我国司法救济手段不足,未像美国一样严格遵循“穷尽行政救济原则”[14],主要表现在公民得到很多环境信息的过程并非是行使权利的结果,而是享受政府行使环境管理权所形成的反射利益[15]。

5 结论与建议

本文从主体、范围、程序三个维度构建了环境信息公开标准的概念模型,比较了中美环境信息公开标准,分析了其中各项差异及其原因。至于这些差异,一部分是国家间政治经济文化差异,另一部分则映射出我国的相应差距。究其差距的原因暴露了我国存在的一些问题,而当前亟需解决的问题主要集中在:一是我国环境信息公开立法体系尚未完善,这方面的不足往往衍生出了环境信息公开范围模糊、公开程序不完善、司法救济手段少、法律责任不明确等问题;二是公众参与机制不够理想,社会监督力量相对薄弱。通过借鉴国外先进经验,结合国内具体实际,本文认为政府须建立完善的环境信息公开法律体系,将环境信息公开与市场机制接轨,将我国环境信息公开推向一个新的高度。

第一,制定全面系统的环境信息公开法律保障体系,将公众的环境信息权确立为完整的基本权利。环境信息公开有很强的综合性和技术性,是一项涉及范围广泛的社会性活动,政府与企业能否全面及时的公开的环境信息,公众是否对环境信息知情,主要取决于科学和完善的环境信息公开立法。相对与美国而言,我国目前的环境信息公开立法恰恰在这部分存在许多不足,如立法层级、体例、原则、制度等方面,这些不足之处已经在一种程序上限制了公众对环境信息的获取。在借鉴美国立法经验的基础上,并结合我国环境信息公开的实践要求,应将制定全面系统的信息公开法律保障体系放在战略层次进行有效落实。建议政府也建立一个中国特色的污染物排放与转移登记制度(PRTR),加强污染源监管。在该体系内要重点以环境知情权为中心构建和完善环境法体系,并且弥补相关行政法规对环境信息公开的不足。

第二,大力提倡公众参与,深入挖掘民间组织监督潜力,将环境信息公开与市场机制接轨。目前我国信息公开仍是政府主导,虽然政府投入较大、技术先进,但势必会出现公布信息与公众环境信息知情权脱节的现象,而企业自身检测的环境信息往往缺乏公信力而遭质疑。借鉴美国自然保护协会(NRDC),我国建立的公众环境研究中心(IPE)取得了一定成功,这些经验表明,民间组织可做一些科学研究与监测来与政府和企业进行相互监督、相互补充、相互印证,政府也应将环境检测与信息公开评价放权给包括非政府组织(NGO)在内的民间组织,由政府制定奖惩规则,由民间组织实施,从而避免政府既当“运动员”又当“裁判员”的现象。创新研究与实践公众参与环节,尤其是在依申请公开的环境信息预公开环节,多途径征求公众意见,提前确定环境信息公开的范围及透明程度。总之,在完善环境信息公开立法体系基础上,切实推动公众利益群体的有效参与,加强民间组织监督力量建设,加快政府命令管制向市场机制解决转变进程。

[1]Cohen Mark A, Santhakumar V. Information Disclosure as Environmental Regulation: A Theoretical Analysis[J]. Environmental & Resource Economics, 2007, 37:599-620.

[2]Toshihiro Uchida. Information Disclosure Policies: When Do They Bring Environmental Improvements? [J]. Int Adv Econ Res, 2007(13):47-64.

[3]曹东,杨金田,葛察忠.环境信息公开——一项新的环境管理手段[J].环境科学研究,1999,12(6):1-3.

[4]孟庆堂,鞠美庭,李智.环境信息公开作为有效环境管理模式的探讨[J].上海环境科学,2004,23(4):152-155.

[5]李富贵,熊兵.环境信息公开及在中国的实践[J].中国人口、资源与环境,2005,15(4):22-25.

[6]肖晓春,段丽.中国环境信息公开制度的现状及其完善[J]. 社科纵横,2007,22(7):80-82.

[7]胡静,傅学良.环境信息公开立法的理论与实践[M].北京:中国法制出版社,2011.

[8]孙健.中美环境影响评价的信息公开比较[J].北方经贸,2010(1):73-74.

[9]U. S. Envtl. Protection Agency[EB/OL]. [2010-01-01]. http://www.epa.gov/TRI/programs/international/#hl.

[10]U. S. Envtl. Protection Agency. 2009Toxics Release Inventory National Analysis Overview[EB/OL]. [2010-01-12]. http://www.epa.gov/tri/tridata/tri09/nationalanalysis/overview/2009TRINAOveriew fi nal.pdf.

[11]公众环境研究中心.2008至2012年度113个城市污染源监管信息公开指数(PITI) [EB/OL].[2013-11-13]. http://www.ipe.org.cn/about/report.aspx.

[12]中华人民共和国环境保护部.环境保护标准.[EB/ OL].[2013-12-17].http://kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/index. htm.

[13]王灿发,崔赞.论环境信息公开范围的例外情况规定[J].环境保护, 2008(17):56-60.

[14]魏哲铭,牛红亮.中美政府信息公开制度比较及借鉴[J].情报资料工作,2008(6):69-72.

[15]王秀兰,李闯农.中外环境信息公开制度比较[J].法制与社会,2008,10(下):182-184.

Comparison of Environmental Information Disclosure Standards between China and the US

Yang Guang, Peng Guangfu

(Shanxi University, Economics and Management College, Taiyuan 030006)

Introducing the environmental information disclosure research status, the paper thinks that the environmental information disclosure standards can be established based on its subjects, scope and procedures. By means of the comparison of environmental information disclosure standards between China and the US, the paper analyzes the di ff erences and causes. As for these di ff erences, one part of them is the di ff erences of their national conditions. The other part re fl ects the corresponding gap of our country, and exposes some problems needed to be solved as soon as possible. Finally, the paper puts forward the corresponding suggestions for the existing problems in China, speeding up the legalization and marketization of the environmental information disclosure.

environmental information, information disclosure, the right to know, public participation, standards

G203

A

10.3772/j.issn.1674-1544.2014.02.010

杨光(1977- ),女,博士,山西大学经济与管理学院副教授,硕士研究生导师,山西大学图书馆副馆长,研究方向:信息政策与法律、知识管理。彭广福*(1987- ),男,山西大学经济与管理学院硕士研究生,研究方向:信息政策与法律、知识管理。

国家社会科学基金项目“信息支援的法律制度研究”(12BTQ035)。

2013年12月17日。