碳素普通高校转型职业教育背景喜爱江苏省本科体育教育专业应用型人才培养改革的新西思路

刘洪春,曹艳杰,郭旭东

碳素普通高校转型职业教育背景喜爱江苏省本科体育教育专业应用型人才培养改革的新西思路

刘洪春1,曹艳杰1,郭旭东2

随着我国高等教育的不断发展,为适应社会发展的需要,教育部酝酿启动高校转型改革,将部分普通高等院校转向职业教育,培养应用型人才。通过文献资料法,逻辑分析法,专家访谈法对江苏省普通高校体育教育专业培养目标和课程设置进行分析,提出转型期江苏省普通高校体育教育专业应用型人才培养改革的新思路:(1)培养能适应社会发展的多样化需求的“应用型人才”;(2)依办学条件和办学水平将现有课程进行适当调整,增加交叉学科和通识类课程;依地域特点和当地历史文化背景等开设有特色的专业课;(3)把毕业前集中实习调整为分阶段见习或实习,适当增加教育实习的时间,依所在地市的中小学、社会体育健身场所和培训机构培养学生的社会实践能力。

普通高校;体育教育;应用型人才;培养;改革思路

随着我国高等教育的不断发展,经济的转型升级,我国高层次技术技能型人才的数量和结构远不能满足市场需求,同样,高等教育的同质化发展,造成高校毕业生就业困难。国家教育部发展规划司2014年工作要点中指出,开展地方高校转型发展试点,研究制定《关于地方本科高校转型发展的指导意见》。教育部高校转型改革方向明确提出,国家普通高等院校1 200所学校中,将有600多所转向职业教育。本次高校改革调整的重点是1999年大学扩招后“专升本”的600多所地方本科院校,将率先转作职业教育,培养应用型人才。引来大众的高度关注。

体育在人的全面发展过程中发挥着至关重要的作用,尤其是在社会经济飞速发展的信息化时代,体育与健康是当前人们广泛关注的热点问题。体育人才的培养问题逐步成为社会各界共同关注的话题。普通高校体育专业是培养体育人才的摇篮,也是我国高等教育的重要组成部分,高校转型背景下如何培养适应社会经济发展需求的应用型体育人才将是高校体育教育专业亟待解决的问题。江苏省是教育强省,同时也是体育强省。《江苏省中长期教育改革和发展规划纲要》第4章重点阐述了提升高等教育办学水平的目标和重要举措。在国家高校转型背景下,从改革创新的视角结合江苏省部分高校体育教育专业人才培养现状,探索适合江苏省普通高校体育教育专业应用型人才培养的新思路,将对江苏省乃至全国高校制定体育教育专业应用型人才培养方案提供理论参考价值。

1 体育专业“应用型人才”释义

1.1 “应用型人才”释义

应用型人才是指在一定的理论规范指导下,从事具体的社会生产劳动和生活紧密相关的工作,具备一定的专业知识和专业技能,具有很强的职业适应能力和一定的创造性和自主学习能力的人才[1]。目前对应用型人才的解释主要分以下3种:操作应用型人才,理论应用型人才,创造应用型人才。(1)操作应用型人才主要由高职高专培养的工作在生产的第一线从事实际的工艺操作和具体运作,他们的基本理论知识主要以“实用”为主,以够用为度,专业方面强调较强的应用性,动手能力很强,对实践操作技术技能力求熟练的人才;(2)理论应用型人才是由一般地方性本科院校培养的知识比较深厚,对一般的生产流程,工艺有所了解和掌握,不必很熟练,但要有综合运用知识解决复杂问题的能力,并且他们具有较强的自主学习能力和职业适应性的人才;(3)创造应用型人才主要由国内的一流重点大学培养也可以由实力较强地方性大学进行研究生层次培养的不仅具有扎实的理论基础和对技能技术的了解,更重要的是他们具有一定的创新能力和技术二次开发能力的人才。

1.2 “应用型体育人才”释义

高校培养的体育教育专业应用型人才就是指熟练掌握体育专业基本知识和体育基本技能,精通教育学、教育心理学等理论知识,具备扎实的体育专业基本功基础;能够综合运用所学知识创造性应对工作中出现的复杂问题;具有较强自主学习能力和快速适应社会发展的应用型人才。

2 研究对象与研究方法

2.1 研究对象

以江苏省6所普通本科院校(扬州大学、江苏师范大学、南通大学、盐城师范学院、南京晓庄学院、南京师范大学泰州学院)体育教育专业目前使用的培养方案为研究对象。

2.2 研究方法

2.2.1 文献资料法 查阅有关应用型人才培养方案的研究成果,查阅8所本科院校体育教育专业运行的人才培养方案,并对相关的文献资料进行分类、归纳。

2.2.2 逻辑分析法 运用归纳、演绎、类比、综合等逻辑分析方法,对所获得的信息进行分析、探讨,并提出相关建议。

2.2.3 专家访谈法 对8所院校体育教育专业教学主管领导进行访谈,了解应用型人才培养情况。

3 结果与分析

《培养方案》是普通高校实施人才培养的重要教育平台,是提高人才培养质量、提升专业教育效益、规范人才培养的指导性文献,也是教学管理、质量评估的主要依据,主要包括培养目标、培养规格、课程设置、实践教学以及培养方案中的其他环节等几个方面。

3.1 对培养目标的分析

培养目标是指教育目的在各级各类学校教育机构的具体化。它是由特定社会领域和特定社会层次的需要所决定的,也随着受教育对象所处的学校类型、级别而变化。为了满足各行各业、各个社会层次的人才需求和不同年龄层次受教育者的学习需求,才有了各级各类学校的建立。各级各类学校要完成各自的任务,培养社会需要的合格人才,就要制定各自的培养目标。解读教育部的《合格评估方案(征求意见稿)》得出本科院校办学定位应体现在地方性、教育性、应用型方面,按照知识、能力、素质要求进行全面培养[2]。

表1 本科院校体育教育专业培养目标一览表

从表1中可以看出,6所院校的培养目标都能体现出对知识、能力、素质培养的要求,服务定位为中等学校或中小学,并能从事学校体育科学研究,学校体育管理及社会体育指导等工作,符合“厚基础、宽口径、强能力、重创新、广适应”的人才培养要求[3]。但是各个院校在地方性和应用型培养方面表述却不明确,也不一致,如人才培养为地方区域性培养人才,在培养目标中没有明确体现出来;对人才培养的定位也不统一,如培养“高素质应用型体育人才”、培养“体育教育专门人才”、培养“复合型体育教育人才”等。教育部《课程方案》中培养目标是针对全国各级院校体育教育专业提出来的,在目前高校转型期背景下,能否适用于这些高校就值得探讨。近年来,由于城市中、小学体育教师的饱和以及农村中小学对体育教师需求的减少,加上体育教育专业逐年的扩招,毕业后学生能直接从事体育教师岗位的人数逐年减少,部分学生要分流到其他行业工作,因此,培养“体育教育专门人才”的目标需要重新审视。故培养目标的制定应体现出知识、能力、素质培养的层次性,同时也要体现出地方性、教育性、应用型特色。从6所院校体育教育专业制定培养目标来看,无论从层次上还是从特色上都需要作进一步的思考。

3.2 对培养规格的分析

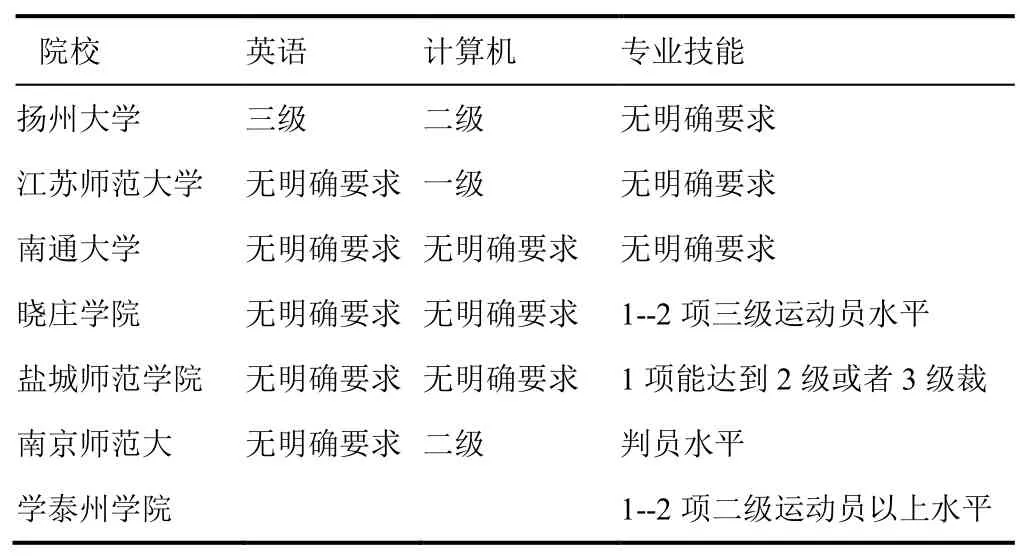

教育部《课程方案》对人才培养规格做出了较为全面和系统的规定,不仅有思想品德、基本素质素养、科研能力、体魄和卫生习惯及健康的生活方式等,而且对创新精神、自学能力、社会适应性、外语与计算机、审美及创造美等方面也都提出了要求。通过对6所院校体育教育专业培养方案中培养规格作对比分析,其内容基本上符合教育部《课程方案》对人才培养规格做出的要求,但各院校又根据自身特点制定了不同的具体要求。

表2 本科院校体育教育专业对英语、计算机要求一览表

在思想政治表现方面,各个院校都用不同的表达方式涵盖了教育部《课程方案》中所规定的内容,具有一定的相似性。在专业技能和能力素质方面,各个院校培养目标都体现出体育教育专业学生应该具备的精湛扎实的专业知识、丰富的教育科学知识以及广博的文化科学基础知识的要求。虽然各个院校对其表达各具特色,但是其基本内涵是一致的。不同的是各个院校对英语、计算机和专业技术能力的要求不一致(如表2)。通过对相关部门调查访谈得知,导致各院校对英语能力要求不一致的主要原因是体育教育专业的学生本来中学阶段英语基础比较差,在大学期间能顺利通过国家英语四、六级考试的学生较少。因此,一些院校没有对此做出硬性的规定。然而,在计算机和专业技术能力上,有的院校如扬州大学、江苏师范大学和南京师范大学泰州学院对学生提出计算机达到二级以上水平,晓庄学院和南京师范大学泰州学院要求专业技能达到1-2项三级运动员水平或者二级运动员以上水平,这是一些院校对学生素质水平更高要求的一方面。因此,各个院校在制定培养规格时,要根据目前本校及社会需要人才的实际情况,制定合理的培养规格。

3.3 对体育教育专业课程设置的分析

课程设置是专业知识层次的具体体现,它对学生专业知识、能力、素质的培养及专业教育的竞争力培养都具有重要意义。目前我国体育教育专业课程设置体系由三大部分组成:通识课、必修课和选修课。其基本特点是学校课程设置的自由度在逐渐增大。基本思路为主干课程“领域”化,必修课程“学科”化,限选课程“模块”化,任选课程“小型”化[4]。总体来看,6所院校体育教育专业培养方案中的课程设置基本上符合教育部《课程方案》的要求,并能结合本学校实际情况开设。

3.3.1 通识课课程设置情况的比较分析 通识教育课程是实现通识教育理念和目标的关键因素。一般而言,是指除专业教育之外的基础教育课程。通识教育课程是通过知识的基础性、整体性、综合性、广博性,使学生形成内心统一的认识观和世界观,重在“育”而非“教”,是一种人文教育[5]。6所院校培养方案中各个院校都对通识教育课程设置非常重视,除了开设通识教育必修课以外,还开设了通识教育选修课。虽然各个院校对通识教育课程设置的表述不尽相同,但是都注重对学生多方面知识的培养,注重学生综合素质的提高。

3.3.2 专业课课程设置情况的比较分析 专业课是指体育教育专业课程及相关学科教育课程,是学生系统掌握本学科专业基础理论知识的媒介和载体。专业课主要包括专业必修课和专业选修课,具体体现为专业基础理论课和专业技能课。课程设置应符合“基础扎实”的培养要求,主要是培养学生的专业知识和专业技能,是未来体育教师必须具备的知识和技能。专业技能课程设置主要分为普修与专修,主要解决学生“能”与“专”的问题。6所院校在培养方案中的课程设置上,基本符合本专业培养的要求,体现了课程设置的合理性、知识结构的整体性与本学科发展的前沿性,但从课程的归类上存在较大差别(如表3)。

表3 6所本科院校体育教育专业专业课设置情况一览表

(1)专业必修课:专业必修课程是指培养学生专业知识与专业技能的课程,是专业教学计划的重要组成部分,主要包括专业理论基础课和专业技术基础课。能使学生具有宽厚的专业基础知识和基本技能,熟悉本专业范围内社会科学与自然科学技术的最新成果和发展趋势,着重于专业理论、基本规律的教学和实践技能的培养[6]。从表3可以看出,只有扬州大学、江苏师范大学、南通大学、盐城师范学院按照教育部《课程方案》所规定的主干课程和一般必修课程划分,南京晓庄学院、南京师范大学泰州学院都突破常规按照模块设置课程。出现此种现象的原因是各个院校根据自身条件和培养目标而自行定制的。

(2)专业选修课:专业选修课是为了拓宽学生的专业知识领域,发展某一方面的特长和能力,根据学生个人的基础、兴趣和特长自愿选择的学习课程。专业选修课一般分为2种情况:(1)将所有选修课程分几个模块让学生自主选择,如扬州大学、江苏师范大学、南师大泰州学院将专业选修课设置为专业方向课、综合实践等几个模块;南通大学将专业选修课设置为专业方向课和教师教育课程两个模块;(2)将所有选修课程分成方向供学生自由选修,如盐城师范学院和南京晓庄学院。但是,各院校都应充分考虑各自地域的教育资源,中小学学校的特色项目,依据培养应用型人才的要求,对专业必修课和专业选修课进行了合理的设置。

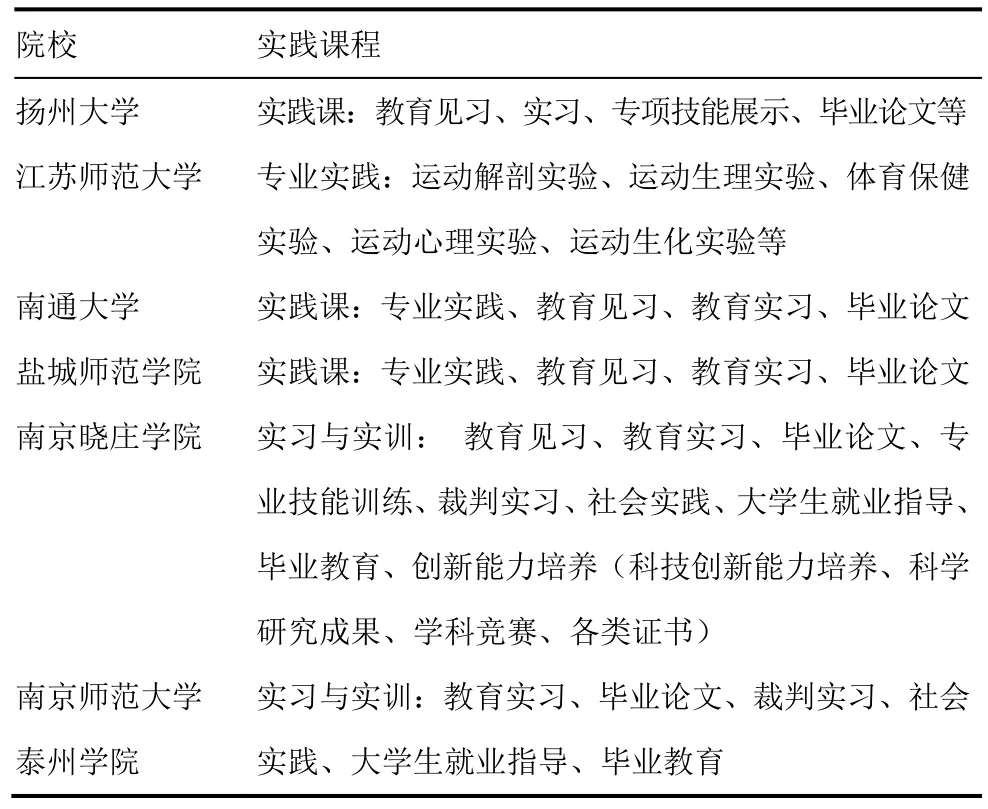

3.3.3 实践课课程设置情况的比较分析 实践课程是指国家规定的一门在教师的指导下,有计划、有组织的面向学生,以综合实践学习、贴近学生现实生活、注重综合运用所学知识及信息技术为主要内容,以学生自主选择的、探究和直接体验整个过程为主要习得方式,以促进学生情感、行为、认知的统一协调发展为主要目标、以重过程为主、终端结果为辅为评价方式的课程。从表4可以看出,6所院校在实践课程设置上各有所不同,主要体现在以下几点。(1)实践课程内容比较全面,除开设《课程方案》规定的教育实践、社会实践、科研实践等之外,南京晓庄学院和南京师范大学泰州学院还把学生参与体育竞赛、裁判实习等专业性强的内容安排在实践课程内。扬州大学把专项技能展示安排在实践课程中,更体现了对专业技术的重视度。(2)实验、实践设置不一。除扬州大学将运动解剖实验、运动生理实验、体育保健实验、运动心理实验、运动生化实验安排在实践课程外,其他几所院校只是在本门课程教学时数中安排了一定的实验学时数,从而体现出高校实验室建设的薄弱之处。(3)安排特色的实践课程教学,如南京晓庄学院通过实践科技创新学分制,即对大学生实践活动、学科竞赛、科研学术活动中取得的成绩给予学分认定及各类证书获得后给予学分认定,从而强化学生的创新能力和实践能力的培养。因此,在实践课课程设置上来看,课程设置要根据培养应用型人才的要求,根据本校及其本地市的实际情况,合理科学的设置实践课课程,以此来提高学生的应用实践能力。

表4 6所院校培养方案实践课程设置情况一览表

4 转型期江苏省普通高校体育教育专业培养应用型人才改革的新思路

4.1 培养目标具体化

4.1.1 基础性目标 教育部迄今为止已举办了七届全国体育教育专业大学生基本功大赛。有关省市也相继举办了师范专业学生基本功大赛,江苏省迄今为止已举办两届体育教育专业大学生基本功大赛。以全国体育教育专业教学基本功大赛与江苏省体育教育专业教学基本功大赛为导向,强化熟练掌握体育专业基本知识和体育基本技能,树立扎实的体育专业基本功基础目标。

4.1.2 师范性目标 《教育部关于大力推进教师教育课程改革的意见》(教师[2011]6号)指出:“为贯彻落实教育规划纲要,深化教师教育改革,全面提高教师培养质量,建设高素质专业化教师队伍。”体育教育专业属于师范专业范畴,是培养体育教师的重点专业,要强化教育学、教育心理学等师范专业学生所必备的理论知识学习,培养学生师范性素养。

4.1.3 创新性目标 改革创新是是新时代的主题,是社会发展的内在驱动力。因此培养目标要体现改革创新元素,强化学生创新能力的培养,综合运用所学知识创造性应对工作中出现的复杂问题,真正达到学以致用的目的。

4.1.4 可持续性目标 当今的时代是信息化飞速发展的时代,知识的更新换代非常之快,可谓是瞬息万变,那么培养目标要具有前瞻性,要体现培养学生具有较强的自主学习能力和快速适应社会发展的能力,培养学生的可持续发展能力。

4.2 课程设置多样化

4.2.1 拓展化 各地普通高校应依据社会需求情况和本校体育教育专业的办学条件和办学水平,将现有课程进行适当调整,缩减通识类课程比例,增加交叉学科内容,避免课程内容大量重复。

4.2.2 区域化 各院校依据本校所在的地域的中小学体育传统项目学校和当地的历史背景、文化底蕴等开设有特色的专业课程,增强学生的知识面,提高全面的综合素质以满足社会对新型“应用型人才”的需求。

4.3 社会实践综合化

4.3.1 实践时间的灵活多变 各院校应把毕业前集中实习调整为分阶段见习或实习,适当增加教育实习的时间,加强实践环节,譬如,各院校应依托本校内及学校所在地市的各项体育赛事为学生搭建实践平台,提高学生的专业素质。

4.3.2 实践内容的丰富多样 依托普通高校所在地市的中小学、社会体育健身场所和体育培训机构培养学生的社会实践能力,以此来提高学生的综合素质和综合能力,增强社会适应能力,使学生毕业参加工作后能快速熟练地投入到教学工作中。

[1]熊 婧.应用型人才及其培养研究[D].江西财经大学,2010.12:9~12.

[2]教育部. 普通高等院校本科教学工作合格评估方案( 征求意见稿)[S]2009.

[3]教育部(教体艺).《全国普通高等学校体育教育本科专业课程方案》的通知[S].2003.

[4]教育部(教体艺).《全国普通高等学校体育教育本科专业课程方案》的通知[S].2003.

[5]杨 颉.大学通识教育课程:借鉴与启示[M].上海:上海交通大学出版社,2009.

[6]黄汉升,季克异.我国普通高校本科体育教育专业课程设置的调查与分析[J].中国体育科技,2003,39(11):1~5.

To Explore the Transformation under the Background of Vocational Education in Common Colleges and Universities in Jiangsu Province Sports Education Undergraduate Course Specialized Applied Talents Cultivating New Ideas of Reform

LIU Hong-chun1, CAO Yan-jie1, GUO Xu-dong2

With the rapid development of higher education, Ministry of Education is planning to carry out comprehensive reforms to accelerate the establishment of employment-oriented vocational education system, during which some of the ordinary universities and colleges would turn to be profession-oriented. By means of literature review, logic analysis, expert interview and fully analysis of training objectives and curriculum settings this thesis focuses on innovative ideas of cultivation of application-oriented talents in the area of physical education in colleges and universities in Jiangsu province. Firstly, to cultivate application-oriented talents in order to adapt to the multiple society demand; Secondly, to adjust original curriculum setting, increasing interdisciplinary courses and general education curriculum, offering specialized courses according to local historical and cultural background; Thirdly, to schedule probation and practice process before graduation, improving students’ practical skills by arranging them into local elementary and secondary school, social sports fitness and training institutions.

Colleges and universities; Physical education; Applied talents; Cultivate; The reform way of thinking

1007―6891(2014)06―0119―05

G807.4

A

2014-10-22

南京师范大学泰州学院青年项目(Q201228),江苏省体育局体育科技资助项目(ST12301204)。

1.南京师范大学泰州学院体育系,江苏 泰州,225300;

2.山东省平度第九中学体育组,山东 平度,266700。

1.Dept. of P.E., Taizhou Institute, Nanjing Normal University, Jiangsu Taizhou, 225300, China;

2.Shandong Pingdu Ninth Middle School Sports Teams, Shandong Pingdu, 266700, China.