农地流转区域差异及其成因分析——以江苏省为例

张 兰, 冯淑怡, 曲福田

(南京农业大学公共管理学院,江苏 南京 210095)

1 引言

农村土地承包经营权流转(以下简称农地流转)是实现农地适度规模经营和农业现代化的前提条件,是解决新型城镇化进程中人口迁移、非农就业与农地整合等要素关系转变的协调机制,也是提高土地利用率和推动新型城镇化的关键手段。因此,政府有关部门对农地流转问题给予了高度重视,自20世纪90年代中后期以来,中央政府在多年“一号文件”和若干重要《决定》中提出“按照依法自愿有偿原则,引导土地承包经营权流转”。与此同时,关于农地流转的各种问题也受到了学术界的广泛关注。已有文献中关于农地流转问题的研究主要包括以下几方面:一是描述农地流转发展现状及特征,如叶剑平等[1]、卞琦娟等[2]分别基于全国、浙江的调查数据分析和总结了农地流转的现状和特点;二是分析影响农地流转产生和发展的因素,又可细分为微观层面农户农地流转意愿、行为决策及其结果的影响因素研究[3-5]和宏观层面农地流转市场发育的影响因素分析[6-7];三是研究农地流转的社会经济绩效,如农地流转及其市场对土地资源配置[8]、土地投资与产出[9]、农地细碎化[10]、土地利用[11]、农民收入以及减贫[12-13]等的影响研究。

随着中国农地流转的不断发展,其区域差异日益明显,农地流转的区域差异及其影响因素也逐步成为学者关注的重点。包宗顺等[14]基于农村社会调查数据和政府部门农村土地流转统计资料,总结和分析了江苏省农村土地流转的区域差异和影响因素;卞琦娟等[2]研究了浙江省东、中、西部不同经济发展水平地区农户农地转入和转出行为的差异;李庚[15]探讨了西安市经济发展水平不同的三县区土地流转差异情况及造成差异的影响因素。以上研究为了解中国各地农地流转的区域差异及其成因提供了重要参考,但上述研究均以统计性描述分析或简单的相关分析为主,缺乏实证检验,从而难以准确地揭示影响区域之间农地流转差异的因素。基于此,本文试图从理论上分析农地流转及其区域差异的主要成因,并采用2000—2012年江苏省13个地级市的面板数据进行检验,以期为政府部门制定引导农地流转、发展规模经营政策提供有益参考。

2 理论分析

农地流转取决于有效的农地需求和农地供给[16],区域农地流转的发展水平就是该地区农地供给与需求达到均衡的结果,而地区农地流转总体的供给与需求又受到地区经济发展水平、农村非农就业水平、农地产权状况、农村人地关系、农村土地及农业政策等多种因素的影响[1,17-19]。由此,各地区不同的社会经济条件和制度环境导致农地供需均衡的差异,进而形成不同的农地流转发展水平。而且,随着社会经济水平和制度环境的变化,各地区的农地供需均衡也处于动态变化之中,即区域农地流转发展水平也随之变化。

具体地,影响区域农地流转发展水平的因素主要包括以下几方面:(1)地区经济发展水平。地区经济发展水平是导致农地社会保障功能替代程度差异化的重要因素[20],经济发展水平越高,社会保障完善程度越高,那么土地对农民的社会保障功能就会越弱,农民的土地供给意愿也会增加;同时,地区经济发展水平也反映了发展农业规模经营所需资金和技术的环境条件,经济越发达,农地规模经营可能获得的资金和技术支持越多,扩大农地经营规模的需求也会增加,所以更容易促进农地流转。就目前中国的农地流转发展现状而言,经济发达地区的农地流转发展速度要快于经济相对落后的地区;在经济发达地区(如江苏和浙江省)内部,农地流转发展水平也因地区间经济发展水平的差异而呈现明显的梯度结构[2,14]。(2)农村非农就业水平。由于农业生产与其他产业利益相比处于劣势,随着区域非农产业的发展和劳动力市场的发育,越来越多农民选择进城务工或就近在乡镇企业打工,从事农业生产的人数和投入农业生产的时间相应减少,加之家庭非农收入的增加将会降低农民对承包地的依赖程度,因此农民愿意将土地流转出去,从而增加了农地流转市场中的土地供给[17]。(3)农地产权状况。产权明晰是市场经济的客观要求,也是农村土地承包经营权流转的基本前提。通过土地确权发证可以提高农地承包经营权的安全性,农地使用权越明确越充分,土地供需双方流转土地后的预期收益越稳定,从而农地需求和供给的意愿也越高。调查结果表明,土地产权越清晰和安全,农地流转市场发展水平和完善程度越高。例如,签订过30年土地承包经营权合同,以及发放过30年土地承包经营权证书的农户更倾向于参与土地流转[18]。(4)农村人地关系。人均(或劳均)耕地面积反映了地区的耕地资源和劳动力数量的关系,人均(或劳均)耕地面积越少,一方面表明耕地资源相对越稀缺,耕地资源市场价格和流转租金越高,从而降低农地需求;另一方面反映出耕地资源较为分散、细碎,扩大农地经营规模需要面对众多农户,流转交易成本高,从而降低农地流转收益,也将抑制农地流转的发展。(5)农村土地及农业政策。从法律层面认可、规范农地流转到财政扶持农地流转,鼓励农地流转的农村土地政策法规的陆续出台为农地流转市场的发展提供了良好的制度环境;而与粮食种植面积(实际操作中往往按第二轮承包地面积核算)挂钩的粮食直补、良种补贴、农资综合补贴等农业补贴政策,会提高农地的交易价格或租金,租入农地后经营成本提高,使得农地流转预期收益降低,进而抑制农地流转市场中的土地需求,出租方也可能因预期补贴提高而降低签订长期租赁合同的意愿,从而妨碍农地流转市场的良性运转[19]。

3 模型设定与数据来源

3.1 模型构建

本文采用面板数据模型来实证检验理论分析中各种宏观社会经济条件和制度环境因素对区域农地流转发展水平的影响。构建的模型形式如下:

式1中,下标i和t分别代表第i个城市和第t年;Yit为因变量农地流转发展水平;αit为模型的常数项;Xit为各影响因素,具体从地区经济发展水平、农村非农就业水平、农地产权状况、农村人地关系、农村土地及农业政策等方面选取相应的变量;βit为各影响因素的估计系数;εit为模型的随机误差项;N为城市数量;T为观察时期总数,本文将采用2000—2012年(2004、2005和2009年数据缺失①被解释变量农地流转比例所需的家庭承包耕地流转面积和家庭承包经营土地面积来源于江苏省农委提供的《江苏省农村经济收益分配及农经统计资料》,但2004、2005和2009三年该资料未编制,因而本文使用的面板数据存在时间gaps。)江苏省13个地级市的面板数据,则N = 13,T = 10 。

3.2 变量选取及数据来源

根据前述的理论分析以及数据的可获得性,本文选取的因变量和自变量如下:

(1)农地流转发展水平。为了能够更好地衡量和比较不同地区的农地流转发展水平,模型中采用农地流转比例(TSF),即家庭承包耕地流转面积占家庭承包经营土地面积的比重这一相对指标作为因变量。相关数据来源于历年的《江苏省农村经济收益分配及农经统计资料》。

(2)地区经济发展水平。通常采用人均GDP(PGDP)来衡量一个地区的经济发展水平。一般来说,人均GDP越高的地区,经济发展水平越高,农地流转面积和比例也越高,因此,人均GDP与农地流转比例之间应具有正向关系。数据来自历年的《江苏统计年鉴》,为了消除价格波动的影响,本文将各市的名义人均GDP根据人均国民生产总值指数折算成2000年不变价的实际人均GDP。

(3)农村非农就业水平。农地流转的发展水平不仅与农村非农就业劳动力的多寡及比重相关,还可能和非农就业结构有关,如当地非农就业和外出务工对农地流转的影响不同。因此,采用乡镇企业从业人员数(EL)和外出劳动力比重(LUOT)两个指标分别考察当地非农就业和外出务工对农地流转的影响。沿海发达地区和大城市郊区乡镇企业的发展壮大为农村劳动力提供了大量的非农就业机会,进而为农地流转提供了供求两个方面的条件[21],但考虑乡镇企业中的当地从业人员也可能选择兼业,所以乡镇企业从业人员数对农地流转的影响不确定。一般来说,外出劳动力比重越大,农地供给也越多,而留在农业的农村劳动力扩大种植规模实现规模效益的条件也越充分,从而越容易促进农地流转,因此预期外出劳动力比重对农地流转有正向影响。相关数据来源于历年的《江苏统计年鉴》、《江苏省农村统计年鉴》和《江苏省农村经济收益分配及农经统计资料》。

(4)农地产权状况。本文采用土地承包经营权证书颁发率(CERT)来表示农地产权明晰和安全状况。由于正规的土地承包经营权证书的颁发有利于农地流转市场的发展和完善[18],因而预期土地承包经营权证书颁发率对农地流转有正向影响。数据来自历年的《江苏省农村经济收益分配及农经统计资料》。

(5)农村人地关系。户均承包经营土地面积(LAND)反映地区土地资源和人口数量关系。根据理论分析,户均承包经营土地面积越大,农地流转越容易发生。数据来源于历年《江苏省农村经济收益分配及农经统计资料》。

(6)农村土地及农业政策。根据江苏省农村土地承包经营权流转政策的发展历程[22],研究时段中2000—2002年为探索起步阶段,2003—2007年为法律规范阶段,2008年至今为全面推进阶段,因此采用有序虚拟变量表征农地流转政策变量(TSF_P,其中,2000—2002年TSF_P = 0,2003—2007年TSF_P = 1,2008—2012年TSF_P = 2),预期农地流转政策的推动和引导有利于农地流转发展水平的提高。江苏省从2004年起开始实施水稻和小麦良种补贴,并对农民粮食生产进行直接补贴,2006年开始实行农资综合补贴,因而根据上述时间节点和农业补贴种类设置农业补贴政策虚拟变量(SUB_P,其中,2000—2003年SUB_P = 0,2004—2005年SUB_P= 2,2006—2012年SUB_P = 3)。由于江苏省的农业补贴在实际操作中大多按承包面积补贴给原土地承包人,种植大户扩大规模的生产成本不能得到补贴,而农业补贴政策带来的租金上涨进一步增加经营成本,一定程度抑制了农地需求;同时农地供给者可能缩短流转期限或调整流转租金,进而对农地流转市场发展产生不利影响,因此预期农业补贴政策对农地流转有负向影响。

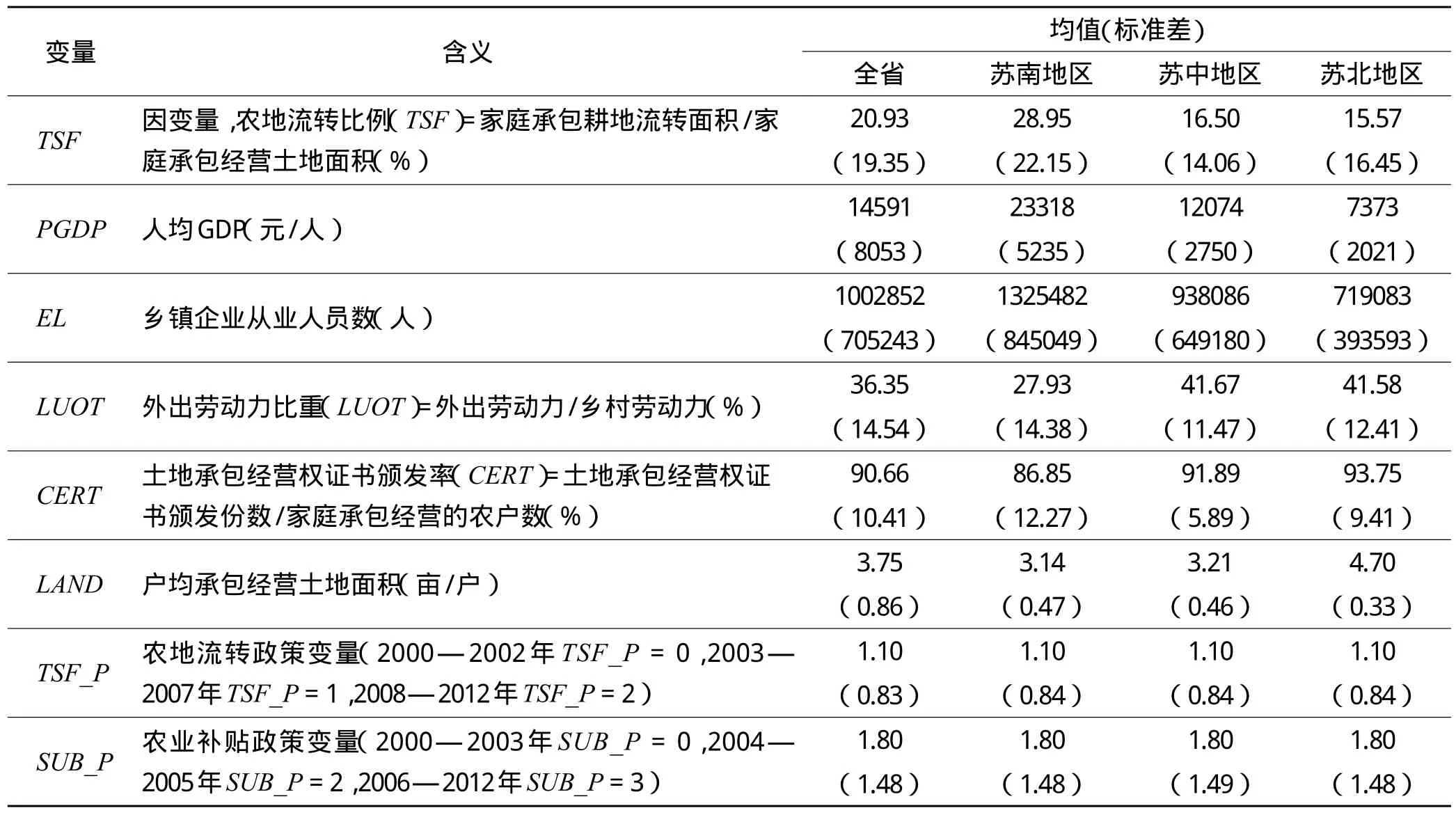

变量的计算说明与描述性统计分析见表1。

3.3 江苏省农地流转发展水平及区域差异

近年来,江苏省认真贯彻落实中央的相关政策要求,加快土地适度规模经营和现代农业建设步伐,积极引导和推进农地规范有序流转,取得了较大成效。2000—2012年,江苏省农地流转比例整体呈现逐步上升的势头,但地区之间的差异较大(表2)。总体上,江苏省农地流转越来越普遍,流转比例逐年提高。2000年,全省只有2.15%的家庭承包经营耕地发生流转,到2012年底,这一比例增加了46个百分点。同一时期,苏南地区、苏中地区、苏北地区农地流转比例也分别增长了58.22%、37.41%和46.26%。但在不同地区之间农地流转的发展水平存在较大差异。2000年,经济发达的苏南地区农地流转比例(6.52%)明显高于经济发展水平居中的苏中地区(1.78%)和经济欠发达的苏北地区(0.49%)。然而,尽管2012年底3大区域中苏南的农地流转比例仍然保持最高(64.74%),但这期间苏北地区的农地流转年平均增长率(46.21%)显著大于苏中地区(29.39%)和苏南地区(21.08%),而且2008年后苏北地区的农地流转比例已经超过苏中地区。区域之间的这种差异表明,虽然各地区的经济发展状况会对农地流转的发展产生一定的影响,但农地流转发展状况与经济发展水平并非完全一致,也就是说,农地流转区域差异是多种因素共同作用的结果。

表1 变量说明与描述性统计分析Tab.1 Variable description and descriptive statistics

4 模型估计结果与分析

静态的面板数据模型估计方法主要有混合估计模型(OLS)、固定效应模型(FE)和随机效应模型(RE)三种,具体根据F检验、LM检验和Hausman检验结果确定合适的模型估计形式。本文分别采用固定效应模型和随机效应模型加以估计,并进行上述检验,其中,F检验和LM检验均在1%的显著水平下拒绝了原假设,表明无论是固定效应模型还是随机效应模型均优于混合OLS模型;而Hausman检验结果表明应该接受“两种模型的估计系数没有系统差别,但随机效应模型更有效”的原假设,因而选择随机效应模型更恰当[23]。考虑到面板数据可能存在的异方差问题,本文采用广义最小二乘法(GLS)和聚类稳健的标准差进行回归和修正,为便于比较,表3也列出了固定效应模型估计结果。

表3中的估计结果显示,模型总体上拟合程度较好,模型设定有效,并且各变量的回归系数与理论预期基本一致。具体来看:

(1)地区经济发展水平对农地流转的影响。人均GDP对农地流转发展的影响为正,且回归系数通过1%的显著性T检验,这不仅与理论预期一致,也与苏南地区农地流转比例始终处于领先地位的现实相符。地区经济发展水平提高可以提供更完善的社会保障,同时也为农地规模经营创造更好的环境条件,进而促进农地供给与需求的增加。因此,地区经济发展水平越高,越有利于推动农地流转的发展。

(2)农村非农就业水平对农地流转的影响。综合考虑不同非农就业结构对农地流转的影响,乡镇企业从业人员数变量在1%或5%的水平上显著,且符号为正,表明江苏省各市乡镇企业的蓬勃发展吸引了当地农村劳动力从事非农活动,从而促进了农地流转;外出劳动力比重对农地流转也具有显著正向影响,与理论预期一致,这意味着各地区外出劳动力比重的提高可以促进当地农地流转的发展。以上结果表明,不论是当地非农就业还是外出务工,江苏省农村劳动力非农就业对农地流转起到了较大的推动作用,这也证实了石晓平等[24]的研究结论,即非农就业是农地流转市场发育的一个重要驱动因素。

(3)农地产权状况对农地流转的影响。尽管土地承包经营权证书颁发率的系数符号与理论预期一致,但影响并不显著。可能的原因是,近年来江苏省的土地承包经营权明晰程度已经较高(平均证书颁发率达到90%以上),所以土地承包经营权证书颁发不再是影响江苏省各市农地流转发展的重要因素。换句话说,就现阶段江苏省促进农地流转而言,农地产权制度安排的重点可能不再是土地承包经营权的明晰问题,而是土地承包经营权各项权能的完善问题,即要保障农民对承包地占有、使用、收益、流转及抵押、担保等权能的实现。

(4)农村人地关系对农地流转的影响。户均承包经营土地面积在1%的水平上显著,系数符号表明户均承包经营土地面积越多,农地流转比例越高。这一结果说明在其他条件不变的情况下,农村人地关系相对紧张的地区,因耕地资源稀缺性形成的土地流转价格较高,以及因农地细碎化带来的流转交易成本较高,使得农地流转后的收益较低,农地需求与供给也较少,因而农地流转比例较低,这与前文的理论分析一致,同时也可以解释2008年以后经济发展水平更低的苏北地区农地流转比例反超经济发展水平较高的苏中地区的现象。

(5)农村土地及农业政策对农地流转的影响。农地流转政策变量回归系数在1%的水平上显著,且符号为正,与理论预期一致。2003年江苏省人民政府颁布的《江苏省农村土地承包经营权流转办法》,对建立土地承包经营权流转信息库、土地承包经营权流转方式、流转价格、流转合同签订、流转纠纷调解等做了明确规定,为规范农地流转提供了实施依据;2008年江苏省财政厅、江苏省农林厅印发《江苏省财政扶持农村土地流转实施意见》,设立了“农村土地流转扶持资金”,专项用于扶持合法有序的农村土地流转。实证结果表明,江苏省积极鼓励和扶持农地流转的政策有效促进了农地流转市场的发展。农业补贴政策变量估计系数在1%的水平上显著,但符号为负,这不仅与理论预期一致,也与黄季焜等[19]农户层面的研究结论一致。这一结果意味着江苏省粮食直补、良种补贴、农资综合补贴等农业补贴政策对农地流转有反向影响,进而对实现规模经营和优化要素配置起阻碍作用。

5 结论与讨论

本文基于2000—2012年江苏省13个地级市的面板数据,分析了江苏省农地流转发展水平及区域差异,运用面板数据模型实证检验了地区经济发展水平、农村非农就业水平、农地产权状况、农村人地关系、农村土地及农业政策等因素对区域农地流转发展的影响,以期揭示导致地区间农地流转发展存在差异的主要原因。结果表明:(1)江苏省农地流转发展水平整体呈逐年提高的趋势,但地区之间的差异较大。苏南地区农地流转比例最高,而苏北地区农地流转比例增速最快,甚至超过苏中地区的农地流转发展水平。(2)区域之间的农地流转差异是多种因素共同作用的结果。其中,地区经济的发展对农地流转具有显著的推动作用;农村劳动力不论是当地非农就业还是外出务工较多的地区农地流转发展水平都明显更高;土地承包经营权产权安全性已经不是制约农地流转发展的因素;农村人地矛盾相对缓和的地区农地流转发展更为顺利;鼓励和扶持农地流转的农村土地政策实现了促进农地流转和土地适度规模经营的目标;与种植面积(承包面积)挂钩的农业补贴政策对农地流转的发展具有明显的抑制作用。

基于以上研究结论,可以得出如下政策含义:(1)农地流转的发展取决于地区的经济发展水平,这意味各地在引导农地流转和推行规模经营过程中应与当地经济发展水平相适宜,不能强迫流转和盲目推进;(2)政府应大力引导农村劳动力向二、三产业转移,同时加强对农村劳动力的专业技能培训,提高农民的文化与职业技术素质,保障非农就业机会和收入来源,促进农村劳动力的完全转移,为农地流转的进一步发展提供空间;(3)目前江苏省土地承包经营权已经是明晰的,未来应该更多地关注土地承包经营权权能的完善和实现,即赋予农民对承包地占有、使用、收益、流转及承包经营权抵押、担保权能,为土地承包经营权流转交易奠定基础;(4)完善农业补贴制度,维持目前“普惠制”的农业补贴额度,并同农地(承包地)脱钩,新增补贴向粮食主产区、种粮大户、农民专业合作社倾斜,同时加强农地流转扶持政策,结合农村土地流转扶持资金,积极探索农地流转专项补贴政策,尤其向人地矛盾突出地区和以种粮为主业的规模流转倾斜,保证农地流转租金收益,降低农地流转交易成本,增加农地规模经营的收益预期,从而促进农地流转、实现农业适度规模经营,以及保障粮食安全。

(

):

[1]叶剑平,蒋妍,丰雷.中国农村土地流转市场的调查研究——基于2005年17省调查的分析和建议[J].中国农村观察,2006,(4):48 - 55.

[2]卞琦娟,周曙东,易小燕,等.农户农地流转现状、特征及其区域差异分析——以浙江省为例[J].资源科学,2011,33(2):308- 314.

[3]James Kai-sing Kung. Off-farm labor markets and the emergence of land rental markets in rural China[J]. Journal of Comparative Economics,2002,30(2):395 - 414.

[4]Klaus Deininger, Songqing Jin. The potential of land rental markets in the process of economic development: Evidence from China[J].Journal of Development Economics, 2005, (78): 241 - 270.

[5]Jikun Huang, Liangliang Gao, Scott Rozelle. The effect of off-farm employment on the decisions of households to rent out and rent in cultivated land in China[J]. China Agricultural Economic Review, 2012, (4): 5 - 17.

[6]钱忠好.农村土地承包经营权产权残缺与市场流转困境:理论与政策分析[J].管理世界,2002,(6):35 - 45.

[7]邓大才.农地流转市场何以形成——以红旗村、梨园屯村、湖村、小岗村为例[J].中国农村观察,2009,(3):26 - 35.

[8]Klaus Deininger, Daniel Ayalew Ali, Tekie Alemu. Productivity effects of land rental market operation in Ethiopia: Evidence from a matched tenant-landlord sample[J]. Applied Economics, 2013, (45): 3531 - 3551.

[9]Shuyi Feng, Nico Heerink, Ruerd Ruben, et al. Land rental market, off-farm employment and agricultural production in Southeast China: A plot-level case study[J]. China Economic Review, 2010, (21): 598 - 606.

[10]谭淑豪,曲福田,尼克·哈瑞柯.土地细碎化的成因及其影响因素分析[J].中国农村观察,2003,(6):24 - 31.

[11]俞海,黄季馄,Scott Rozelle,等.地权稳定性、土地流转与农地资源持续利用[J].经济研究,2003,(9):82 - 95.

[12]韩菡,钟甫宁.劳动力流出后“剩余土地”流向对于当地农民收入分配的影响[J].中国农村经济, 2011,(4):20 - 27.

[13]Songqing Jin, Jayne T.S. Land rental markets in Kenya: Implications for efficiency, equity, household income, and poverty[J]. Land Economics, 2013, (89): 246 - 271.

[14]包宗顺,徐志明,高珊,等.农村土地流转的区域差异与影响因素——以江苏省为例[J].中国农村经济,2009,(4):23 - 30,47.

[15]李庚.农村土地流转的空间差异及成因分析——以陕西关中三县为例[J].人文地理,2012,(1):102 - 106.

[16]钱忠好.农地承包经营权市场流转:理论与实证分析——基于农户层面的经济分析[J].经济研究,2003,(2):83 - 91.

[17]谭丹,黄贤金.区域农村劳动力市场发育对农地流转的影响——以江苏省宝应县为例[J].中国土地科学,2007,21(6):64 - 68.

[18]叶剑平,丰雷,蒋妍,等. 2008年中国农村土地使用权调查研究——17省份调查结果及政策建议[J].管理世界,2010(1):64- 73.

[19]黄季焜,郜亮亮,冀县卿,等.中国的农地制度、农地流转和农地投资[M].上海:上海人民出版社,2012:144 - 165.

[20]程佳,孔祥斌,李靖,等.农地社会保障功能替代程度与农地流转关系研究[J].资源科学,2014,36(1):17 - 25.

[21]北京天则经济研究所《中国土地问题》课题组,张曙光.土地流转与农业现代化[J].管理世界,2010,(7):66 - 85,97.

[22]冯淑怡,等.江苏农村农业生产经营发展报告2013[M].北京:科学出版社,2014:13 - 16.

[23]陈强.高级计量经济学及Stata应用[M].北京:高等教育出版社,2010:146 - 164.

[24]石晓平,曲福田,Nico Heerink,等.农村市场发育与村庄经济研究[J].中国农村观察,2004,(1):44 - 55.