大学毕业生聚居群体权益保障及对策分析

韩丽丽

(首都师范大学政法学院,北京100089)

近年来,随着我国扩招大学生进入社会,大学毕业生就业压力空前增大,在北京、上海、广州、武汉、西安等大城市均出现了大规模的大学毕业生聚居群体。大学毕业生聚居群体是指接受过高等教育,在各大中心城市的城中村、城乡结合部或近郊农村租住条件较差的住房,以聚居状态存在的人群,被人们形象地称为“蚁族”,仅北京地区就有10 万人以上[1]。他们为城市的建设、繁荣做出了贡献,其各项权益是否得到保障,不仅关系到其个人发展,而且也直接关系到社会的稳定和城市经济的健康、持续发展。然而,受各种因素制约,大学毕业生聚居群体在居住、就业、社会保障、社会参与等方面面临着一系列困扰,权益保障存在不少问题。

为了解大学毕业生聚居群体权益保障的状况,笔者对北京地区的大学毕业生聚居群体开展了社会调查。调查采取问卷调查与访谈相结合的方式,向大学毕业生聚居群体随机发放问卷260 份,回收有效问卷255 份,有效率98.1%。同时,笔者还深入大学毕业生聚居群体较为集中的M 街道实地考察,以召开座谈会等方式与街道办事处和社区的相关负责人进行座谈,收集了第一手资料。结合调查资料,本文将呈现大学毕业生聚居群体权益保障的现状及问题所在,从社会排斥的理论视角分析大学毕业生聚居群体权益保障问题背后的深层次成因,在此基础上提出消除社会排斥、增进大学毕业生聚居群体权益保障的路径。

一、大学毕业生聚居群体权益保障现状及问题分析

调查发现,就总体而言,大学毕业生聚居群体各方面的权益保障状况不容乐观,他们在居住、就业、社会保障、社会参与方面的权益没有得到有效的保障。

(一)居住权益难以保障

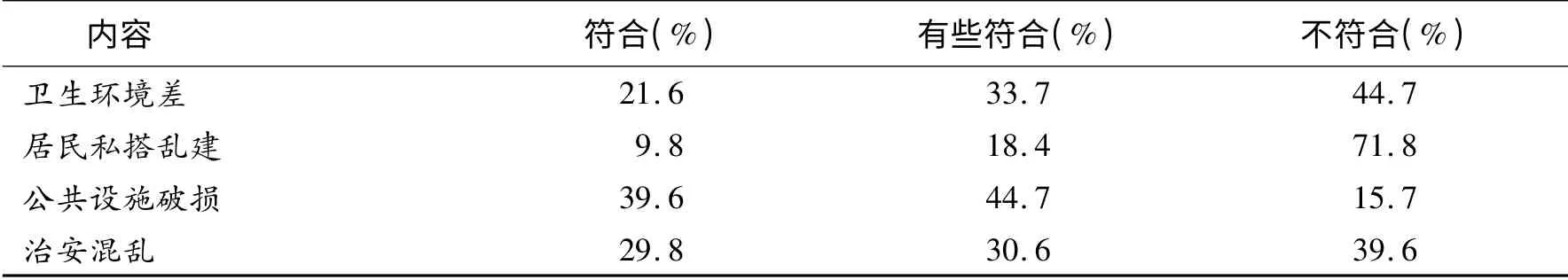

居住问题是大学毕业生聚居群体所面临的较大困境。由于城市居住成本不断上涨,大学毕业生聚居群体大多只能选择处于城市边缘地带的城乡结合部或近郊农村租房居住,他们的居住地大都较拥挤,环境卫生状况不容乐观,社会治安隐患多,人身、财产安全无保障。调查显示,69.4%的被调查者自己租房,人均居住面积在10 平方米以下的占28.2%。就居住地社区环境而言,有55.3%的被调查者认为租住地卫生环境状况一般或较差,28.2%的被调查者认为社区内私搭乱建现象很严重,84.3%的被调查者认为居住社区的公共设施破损现象比较严重,60.4%的被调查者认为租住地附近治安不好(见下表)。

您的居住地及周边环境在以下几方面状况如何?(N=255)

(二)就业权益令人担忧

首先,虽然大多数大学毕业生聚居群体能够通过网络等途径获得工作,但大多在民营企业、私营企业中的销售、服务等较低层次岗位上就职,职业起点低,缺乏晋升和发展的空间。其次,大学毕业生聚居群体与用工单位的劳动合同签订率相对较低,35.3%的被调查者未签订任何形式的劳动合同,其劳动权益无法得到保障,埋下了日后发生劳动争议的隐患。再次,大学毕业生聚居群体所获的劳动报酬普遍偏低,近78%的被调查者月平均收入在3 000元以下,而且18%的被调查者有过工资被拖欠的经历。最后,大学毕业聚居群体在工作中的加班现象很普遍,所在单位不予支付或少支付加班费的现象较为常见,29%的被调查者不能获得加班工资。

(三)基本社会保障权益缺失

本次调查数据显示,大学毕业生聚居群体所在单位存在逃避缴费义务的现象,以住房公积金和养老保险的缴纳为例,二者全部缴纳的比例仅占被调查者的42.4%,只缴其中一种的占20%,都没有缴的占21.2%。在医疗保障方面,调查显示,大学毕业生聚居群体接受单位或雇主组织的体检比例偏低,37%的被调查者未参加过体检。他们中的多数人没有医保,一旦生病,治疗费用以自费为主,单位或雇主补贴有限,因而生病后去正规医院就诊的比例相对较低,有47%的被调查者选择自己买药,还有9%的人选择不吃药硬挺。对于大学毕业生聚居群体而言,缺乏社会保障的职业生涯具有很大的风险。

(四)发展权和参与权未受到应有的重视

为获得更多的发展机会和更为广阔的上升空间,大学毕业生聚居群体需要不断提高自身的素质和竞争力。然而调查发现,63.5%的被调查者表示,所在单位或雇主提供的业务和技能培训很少,甚至有9.4%的被调查者表示从未参加过任何形式的培训。

在社会参与方面,大学毕业生聚居群体只是将租住的社区作为自己暂时的栖身之所,缺乏“主人翁”意识,缺乏参与社区建设和社区活动的积极性及热情,社会参与程度较低。56.5%的被调查者没有参加过任何层面或形式的选举活动,发展权和参与权未受到应有的重视,使得大学毕业生聚居群体无法成为社会发展的主要参与者和受益者,无法真正走进城市、融入城市。

二、社会排斥是造成大学毕业生聚居群体权益保障问题的主要原因

社会排斥是西方学者在研究贫困问题过程中发展起来的理论,强调的是个体与社会整体之间的断裂[2]。此后,社会排斥理论逐渐为世界所接受并在学术界和各国政府制度中被广泛应用,成为一种理解和重新概念化社会弱势群体的新方式[3],主要研究社会弱势群体如何受到主流社会的排挤,成为孤独无援的群体,并且这种排挤如何通过社会的再造而累积与传递。

笔者认为,大学毕业生聚居群体在经济、政治、制度等方面遭遇社会排斥,这些不同维度的排斥相互交织、相互累积,是造成大学毕业生聚居群体权益保障问题的主要原因。

第一,经济排斥。经济排斥是指大学毕业生聚居群体未能有效地参与生产、交换与消费等经济活动,主要体现为大学毕业生聚居群体被排斥出正常的劳动力市场。我国经济体制改革后,高度区隔的劳动力市场造成了严重的就业限制,导致大学毕业生聚居群体无法进入那些地位高、条件好、工资福利高的体制内劳动力市场,难以获得具有良好社会保障的工作,他们大都选择在体制外就业,从事收入低下、地位不稳定的非正规职业,这种趋势随着大学毕业生聚居群体就业压力的增加呈上升态势。这种不利的就业状况进一步对大学毕业生聚居群体的消费、社会交往等造成了一系列的消极影响。

第二,政治排斥。大学毕业生聚居群体所遭遇的政治排斥主要体现在城市生活中政治参与不足和利益表达渠道的缺失。一方面,大学毕业生聚居群体缺乏参与政治过程所必需的资源、信息和机会,无缘参与影响他们社会生活的决策过程;另一方面,囿于自身处境很难建立起工会或行会组织,大学毕业生聚居群体的合理政治诉求得不到表达和重视,当自身权益遭受侵害时,缺少维护自身权益的正式组织渠道,这进一步弱化了他们在就业市场上的竞争地位和维护合法权益的能力。

第三,制度排斥。户籍制度以及由户籍制度衍生出的社会保障制度、医疗制度、教育制度等在具体的制度安排上还存在着诸多歧视性因素,短期内难以彻底消除。大学毕业生聚居群体由于不具有所在城市户口,难以进入城市制度体系之内,他们享受不到与流入地普通民众同样的保障和福利,这种具体制度安排上的排斥现象,形成了一个对大学毕业生聚居群体的制度性排斥网络,直接或间接成为大学毕业生聚居群体权益保障的主要障碍。

三、消除社会排斥,增进大学毕业生聚居群体权益的保障

因遭遇社会排斥,大学毕业生聚居群体所面临的权益保障困境影响了其自身的身心健康,容易累积形成对社会的消极抵抗情绪,进而为城市和谐、社会秩序带来一定的风险和隐患。因此,消除社会排斥,增进大学毕业生聚居群体的权益保障成为当务之急。

(一)树立以人为本、社会服务的理念

大学毕业生聚居群体权益保障问题的妥善解决首先依赖于政府观念的转变和理念的更新。政府应关心和重视大学毕业生聚居群体权益保障所面临的问题,加强对大学毕业生聚居群体合法权益保护的宣传,充分考虑并尊重其权益诉求,以人为本,将其作为城市居民的一部分公平对待,纳入统一的管理和服务,并通过一系列理念创新、组织设置、制度安排,逐步形成惠及大学毕业生聚居群体的城市基本公共服务制度,通过全方位、多层次、适时到位的服务,为大学毕业生聚居群体的工作和生活营造良好的社会环境,帮助大学毕业生聚居群体适应新的生活和工作环境,使他们能够在城市安居乐业。

(二)完善、创新相关保障制度

大学毕业生聚居群体权益保障中存在的诸多问题,其深层原因源于制度的不合理、不完善,因此制度的完善、创新是大学毕业生聚居群体权益保障的关键。

第一,促进就业服务。首先,实施就业帮扶制度。设立公共就业服务站,为大学毕业生聚居群体免费提供诸如政策咨询、职业指导、就业信息等多种就业服务,开展就业技能、法律法规等多方面培训,促进大学毕业生聚居群体有序就业、成功就业。其次,规范用工制度。对大学毕业生聚居群体较为集中的企业、行业加大劳动监察力度,对劳动用工中的违法违规行为加大处罚力度,依法保护大学毕业生聚居群体的合法权益。最后,实施创业扶助计划。针对大学毕业生聚居群体中一些人的创业需求,充分发挥青少年发展基金会等平台的作用,扶持大学毕业生创业。

第二,加快住房保障。首先,参照经济适用房政策,鼓励招用大学毕业生聚居群体较多的企业、开发区和工业园区,在符合规划、集约用地的前提下,在税费和土地等方面给予尽可能多的优惠,集中建设面向大学毕业生聚居群体出租的集体宿舍,通过无偿提供、廉价租赁等方式提供符合基本卫生和安全条件的居住场所。其次,通过适当补贴,鼓励街道、社会单位和集体将存量房、闲置房改建为适合大学毕业生聚居群体居住的“阳光公寓”,以其可承受的合理租金出租。同时,加大对大学毕业生聚居群体集中居住社区的治理、整治和改造,改善其居住环境。

第三,完善社会保障。各级政府应采取各种积极措施,扩大社会保障的覆盖面和实施范围,将大学毕业生聚居群体纳入社会保障制度中。首先,建立应急救助制度,给予因遭遇意外事件陷入困境的大学毕业生聚居群体紧急救济,当其失业时给予贫困救助,当其患严重疾病时给予医疗救助,以改善其社会支持状况。其次,完善法律援助制度。相关法律援助组织可以针对大学毕业生聚居群体的特殊情况,简化其申请法律援助的程序,及时给予法律援助,最直接、最迅捷的维权帮助可以最大限度地维护大学毕业生聚居群体的合法权益。

(三)整合各方社会资源

大学毕业生聚居群体权益保障工作不能仅强调政府的作用,还必须发挥社会组织的力量,整合民间资源,建立健全多元主体参与的协作模式,各组织发挥自身优势,分担政府的一部分责任,共同协作完成大学毕业生聚居群体权益保障的任务。

重视社区作用的发挥。在大学毕业生聚居群体比较集中的街道、社区,可针对该群体的特殊需求,建立起集房屋租赁信息、物业管理、职业中介、心理咨询、健康保健、社区文化等内容于一体的综合服务体系。发挥团组织的桥梁作用。在共青团基层组织建设的过程中,应充分考虑大学毕业生聚居群体的特点和需要,找准定位,主动切入,搭建平台,拓展渠道,探索有效方式来吸引和凝聚大学毕业生聚居群体,把联系、引导、服务大学毕业生聚居群体作为团组织工作的重要组成部分,为维护其权益做出积极的贡献。动员非政府组织的力量。在政府的规范、引导下,非政府组织服务力量可以介入大学毕业生聚居群体的权益保障工作,拓宽社会服务的范畴,开展创新性服务,通过为大学毕业生聚居群体提供法律援助、开展职业安全与健康教育、筹划文化发展与休闲娱乐活动、推动企业社会责任等方式来维护大学毕业生聚居群体的权益。

(四)提高大学毕业生自身的权益意识

推进大学毕业生聚居群体的权益保障工作,既需要良好的外部环境,更需要大学毕业生聚居群体自身权益意识的提高。大学毕业生聚居群体应充分发挥主观能动性,适应社会发展的要求,不断增强自我权益意识,积极参与用人单位、各类教育培训机构和社会力量开展的法律知识培训,不断提高自己的法律素质,学会用知识和法律来维护自己的合法权益。

[1]廉 思:《蚁族——大学毕业生聚居村实录》,桂林:广西师范大学出版社2009 年版,第10 页。

[2]周林刚:《论社会排斥》,载《社会》,2004 年第3 期。

[3]黄佳豪:《社会排斥视角下新生代农民工市民化问题研究》,载《中国特色社会主义研究》,2013 年第3 期。