农民收入持续增长研究①

谢霓泓

(玉溪师范学院商学院,云南玉溪 653100)

[经济·社会]

农民收入持续增长研究①

谢霓泓

(玉溪师范学院商学院,云南玉溪 653100)

农业;农村;农民;农民收入;农民增收

改革开放30余年,农民收入实现了保持增长的良好发展势头,但20世纪80年代中后期以来,增速连年下降,农民收入增长滞缓,城乡收入差距增大。在农民收入中,家庭经营性收入仍然是农民人均纯收入的主要来源,但其对农民人均纯收入增长的贡献率却在逐渐减小。为此,发展高效农业、城乡统筹发展、发展农民专业合作社,提高农民的家庭经营性收入,应成为新时期农民增收的长效机制。

中国是农业大国,也是农民大国,农民占全国人口总数的一半以上。农民收入不仅影响农民自身生活水平的提高,而且影响农业生产、农村经济乃至整个国民经济的发展。1978年的农村改革,开启了农业发展的历史性契机,使农村突破了传统农业体制的束缚,实现了农民收入的持续增长。但自20世纪80年代中后期至今,农民收入增速放缓甚至停滞不前,农民增收的空间变窄。近些年来,党中央对“三农”问题尤其是农民收入问题高度重视,实施了减免农业税、种粮直补、开展新农村建设、推广新型农村合作医疗、免除农村义务教育阶段学杂费等多项惠农政策,农民收入增长速度有所加快,农民生活和农村面貌改善提速。但不能否认,受制于传统体制长期延续积累下来的深层因素的影响,农民收入增长滞后、城乡居民收入差距不断扩大的问题仍然没有从根本上得到改善。国家统计局的统计数据显示,2011年城乡居民收入差距为3.13∶1②姜欣.农民收入差异及增收问题研究[D].兰州:西北大学,2012.,这说明解决农民收入增长问题仍然是中国全面建设小康社会的重点和难点问题。

农民增收放缓也是国内专家和学者们关注的焦点。吴敬琏认为农民增收难的根源是农民总体太多,农村资源普遍匮乏,并指出农村人力资源的质量低下是农民收入增加的“瓶颈”所在③吴敬琏.农村剩余劳动力转移与“三农”问题[J].宏观经济研究,2002(6).。张红宇认为城乡二元经济结构的长期存在导致农民收入增长缓慢④张红宇.城乡统筹下的农民收入增长问题[J].小康,2012(1).。陈锡文认为制度是导致农民收入增长率下降的根本原因⑤陈锡文.当前的农村经济发展形势与任务[J].新华文摘,2006(7).。宗颖聪等认为土地资源高度紧张影响了农业的规模经营,从而影响农民增收⑥宗颖聪,赵康杰.资源型地区农民收入增长的实证分析——以山西为例[J].山西农业大学学报:社会科学版,2012(11).。芮田生则认为农村各项社会保障制度不健全是影响农民收入的根本①芮田生,阎洪.我国农民收入影响因素分析[J].湖南社会科学,2012,(2).。可见农民增收问题历来受到政府和学术界的普遍关注,并一致认为:“三农”问题的根本是农民问题,而农民问题的核心是农民收入问题。在此,本文以玉溪市为例,运用统计方法②本文中的数据均出自《玉溪60年》和《玉溪市统计年鉴》,并据此做统计和计算整理得出。以改革开放以来玉溪农民收入增长演变历程为切入点,系统分析其1978~2011年农民收入增长变化的阶段性特征、结构变化趋势以及城乡收入差异,力求从整体上把握农民收入的特点,揭示农民收入变化规律,寻求解决农民收入增长的长效机制。

一、改革开放以来农民收入增长分析

1.农民收入增长分析

改革开放30余年来,玉溪农民收入呈现出持续增长的态势。1978年玉溪农民人均纯收入123元, 2011年上升为6616元,名义增长近52.8倍,年均名义增长率12.8%,年均实际增长率7.4%③年均实际增长率用年均名义增长率扣除全国年均通胀率得到。下同。。具体来看,1978~2011年,玉溪农民收入增长呈现出了6个明显的阶段性特征:

高速增长阶段(1978~1984年) 这一阶段是农村经济体制改革的初始阶段,家庭联产承包责任制的实施极大地调动了农民发展农业生产的积极性,提高了农业劳动生产率,加之农产品价格的提高,推进了农业的快速发展,也推动了农民收入的高速增长,农民人均纯收入从123元增加到了357元,年均名义增长率为19.4%,实际增长率17.8%。

缓慢增长阶段(1985~1988年) 该时期粮食生产不景气,农业生产出现了徘徊不前的被动局面,但乡镇企业突破了“三就地”和“两个轮子”④“三就地”指就地取材、就地加工、就地销售;“两个轮子”指社办和队办。的限制,进入快速发展的阶段。乡镇企业的发展不仅带动了农村经济结构的调整,还为农民增收提供了新的源泉。因此,农民收入仍然实现了缓慢增长,人均纯收入由422元增长到612元,名义年均增长率为13.1%,实际增长率为7.4%。

增长停滞阶段(1989~1991年) 20世纪80年代后期,农产品供求因品种和品质的不对称而未能形成有效供给,出现了“卖粮难”、“卖棉难”的现象,而农业生产资料价格却大幅度上涨,农业生产成本的急剧上升及农产品收购价格的降低致使农业生产的利润空间不断下降。同时,乡镇企业的发展出现了与城镇工业争原料、争能源、争产品的现象,加之资金缺乏和市场疲软等因素,使乡镇企业发展受阻,农民进入非农产业就业的机会相应减少,影响了农民增收。这一阶段,农民人均纯收入由672元增加到806元,年均名义增长率虽为9.5%,但年均实际增长率仅为1.0%。

增长回升阶段(1992~1996年) 1992年后,农村改革进入了一个向社会主义市场经济体制全面转轨的时期,乡镇企业实施了以产业结构调整和产品结构调整为主的结构性调整,加之技术进步的不断加快,乡镇企业步入高速发展阶段。据《玉溪60年》的统计资料显示:该时期工业企业总产值从617955万元增加到2852156万元,增加了4.61倍。乡镇企业的进一步发展对该阶段农民收入的增长发挥了重要的作用,农民人均纯收入由894元增加到1902元,年均名义增长率达20.8%,实际增长率为4.1%。

增长下降阶段(1997~2001年) 这个时期大多数农产品的市场价较低,农民收入增幅除1999年外,连年下降,农民人均纯收入由2099元增加到2337元,年均名义增长率仅3.5%,实际增长率为3.2%。

增长恢复阶段(2002~2011年) 该时期农村改革开始全面实行,2006年国家全面取消了农业税,结束长达2600多年的种地交税的历史,极大地减轻了农民的负担。此外,农村还实行了社会主义新农村建设和以乡镇机构改革、农村义务教育改革以及县乡财政管理体制改革为主要内容的农村综合改革,制定了“以工促农、以城带乡”的发展战略,并实施了一系列的支农惠农政策,农民收入进入增长恢复时期,农民人均纯收入由2493元增加到6616元,年均名义增长率为11.5%,实际增长率为8.7%。

2.农民收入来源及贡献率分析

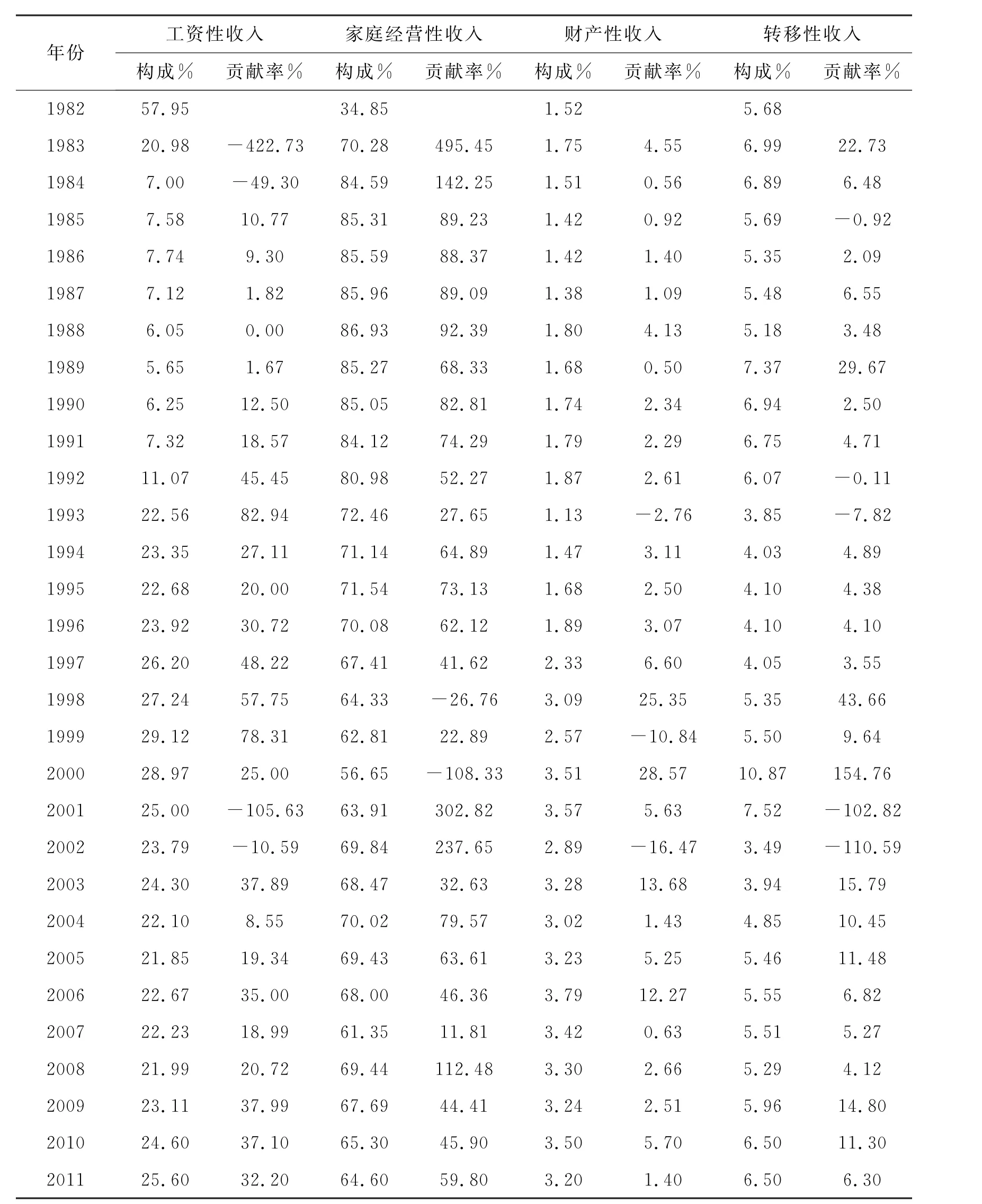

农民人均纯收入按来源可分为工资性收入、家庭经营性收入、财产性收入和转移性收入(见附表)。

附表

1982~2011 年玉溪农民收入来源结构及贡献率

工资性收入 1983年之后,随着农村非农产业的发展,特别是20世纪90年代乡镇企业的发展,大量农村劳动力流向非农产业,农民人均纯收入中工资性收入所占比重不断上升。2011年,玉溪市农民的工资性收入比重比1984增加了18.6个百分点,达到了25.6%,工资性收入成为农民收入的重要来源。与家庭经营性收入对比,工资性收入与家庭经营性收入之间出现相互替代的此消彼长关系,工资性收入比重呈现出稳定增长—上升—下降—上升的发展趋势。1993年,玉溪市农民的工资性收入对农民人均纯收入增长的贡献率达到了82.94%,是改革开放30多年来最高水平。之后,玉溪市农民工资性收入对农民人均纯收入的贡献率有所下降和波动,2009年其贡献率仅为37.99%,与全国的52%相比差距较大,说明其工资性收入还有较大的发展空间。

财产性收入和转移性收入 玉溪市农民的财产性收入一直在1%~4%之间徘徊,2006年最高也只是3.79%,与全国的11.7%相比差距较大。转移性收入在玉溪农民人均纯收入中的比重2000年最高,为10.87%,2002年最低,为3.49%,其余的绝大部分年份在4%~7%之间,与全国相比差距不大。总体看,财产性收入和转移性收入对农民收入增长的贡献波动较大且处于比较低的水平。

3.农民收入差异分析

城乡居民收入差距 1983~2011年,玉溪市城镇居民人均可支配收入从468元增加到18527元,增长39.59倍,年均增长14.04%。而同期,玉溪市农村居民人均纯收入从286元增加到6616元,增长23.13倍,年均增长11.87%。农民无论是在收入的绝对增加值还是在收入增长速度上都要落后于城镇居民。

玉溪市城乡居民收入差距的变动大致可分为四个阶段。第一阶段(1983~1990年):农业生产高速发展和农民收入迅速增长,城乡居民收入差距较小,一直维持在2∶1以下,且1984年城乡居民收入差距处于最低点。第二阶段(1991~1995年):农民收入增长缓慢,城乡居民收入差距逐步扩大,其差距由1984年的1.5∶1增加到1993年的2.7∶1。第三阶段(1996~2003年):乡镇企业增速减缓,农民收入处于恢复增长阶段,城乡居民收入差距迅速扩大,其差距由1995年的2.5∶1上升到2003年的3.0∶1。第四阶段(2004~2011年):国家实施了免除农业税等一系列支农惠农政策,农民收入恢复性增长,城乡居民收入差距逐步缩小,基本稳定在2.8∶1左右。

区域间农民收入差异分析 改革开放以来,玉溪市区域间农民纯收入的差距不断缩小。从绝对值看, 1985年平坝、半山区、山区的农民人均纯收入分别为481元、410元和346元,其收入差距:平坝与半山区为71元,平坝与山区为135元,半山区与山区为64元。到2009年,三大区域农民人均纯收入分别为5484元、4638元和4864元,其差距:平坝与半山区为846元,平坝与山区为620元,半山区与山区为-226元。比较看,平坝与半山区的差距明显高于平坝与山区的差距,同时半山区与山区出现了负差距。三大区域农民收入的增长率也不同,在24年中,山区农民人均纯收入的年均名义增长率最高,为11.6%;平坝和半山区农民人均纯收入的年均名义增长率相差不大,分别为10.7%和0.6%。特别是2006年到2009年,3年间,山区的年均名义增长率达到14.4%,而半山区才7.6%,山区农民人均纯收入的增长明显快于半山区,甚至平坝地区。从相对值来看,1985年,平坝、半山区、山区农民收入之比为1.4∶1.2∶1,后来经历了缩小—扩大—缩小的过程,1998年差距最大,到1.8∶1.2∶1,之后逐步缩小为2009年的1.1∶0.9∶1。

二、农民收入增长的特点

从上面的分析可以看出,改革开放以来玉溪市农民收入的增长呈现出以下特点。

农民收入呈现阶段性增长 1979~2011年,玉溪市农民收入在33年间保持了持续增长的势头。其中,农民人均纯收入名义增长率最高的年份是1982年,达到32.7%,最低的年份是2001年,仅为3.0%, 1978~1984年则是农民收入增长的“黄金时期”。2000年以来,农民人均纯收入增长速度低于同期GDP的增长速度,并且波动大,其收入的增速经历了高速—下降—停滞—回升—下降—恢复6个阶段。

农民收入增长格局发生了改变 改革开放后,玉溪市农民收入增长的格局发生了根本性的变化,收入呈现多样化。表现为:农业收入在逐步下降,非农收入大幅度提升,非农收入将成为农民增收的新动力。特点是,在农民收入构成中,家庭经营性收入是农民收入的主要来源,但在总收入中比重和贡献率呈下降趋势;工资性收入在农民收入中的比重和贡献率在不断上升,成为农民收入增长的重要来源;财产性收入和转移性收入在农民收入中的比重不高且贡献率波动较大,是农民收入增长的补充。

城乡居民收入呈扩大趋势 改革开放30多年来,城镇居民人均可支配收入与农村居民人均纯收入都得到了较大的提高,但因城镇居民人均可支配收入的增长快于农村居民人均纯收入的增长,致使城乡居民收入差距总体呈现扩大的态势。1983年玉溪城乡居民收入比为1.6∶1,2011年二者之比扩大为2.8∶1,差距最大是1997年的3.3∶1。值得关注的是,以上只是名义上的城乡居民收入差距,如果考虑到城镇居民实际享受的各种工资外的福利性补贴,如住房、医疗、教育以及公共用品等补贴,城镇居民的实际收入将会更高。而对于农民来讲,如果扣除收入中不可交易的实物性收入以及用于下一年再生产的投资,农民的实际收入将会更低。

农民内部收入差距在逐步缩小 20世纪80年代后,农业产业结构调整已经出成效,给山区和半山区农民带来增收的实惠,缩小了区域之间农民收入的差距。但另一方面,由于种植业和养殖业规模受限,品种难更新,品质难提高,产业链难延伸等原因,平坝地区农民的增收空间在减少。

三、建立农民增收的长效机制

农民收入增长产生阶段性差异的原因一定程度上源于农业自身的原因,一定程度上则源于国家采取的政策与发展战略等农业外部原因。城乡差异、地区性差异的产生有着深刻的自然、历史和现实的原因。这种差异的存在要求在解决农民收入问题时既要从全局考虑,又要重视局部,这样才能确保农民收入实现真正的持续稳定的增长。

发展高效农业,保证农民家庭经营性收入持续增长 农业发展的目标不仅要考虑高产、优质和高效,同时还要考虑生态、安全,才能真正确保农业在经济效益、社会效益、生态效益三方面达成平衡,从而实现民家庭经营性收入的持续增长。因此,一方面应加大农村基础设施投资,改善农业生产的基础条件,以改土治水为中心,培肥地力为基础,配套建设沟、渠、路等基础设施,同时加强农业、农村环境治理和资源保护,夯实农业可持续发展基础。另一方面应健全土地使用权流转制度,在稳定家庭联产承包责任制的基础上,尽快通过立法和修订相应的法律法规来实现土地使用权流转的规范化和法律化。同时,还应探索土地流转的形式和办法,建立农村土地转让、租借的中介机构,并在价格和税收等方面制定优惠政策来促进农村土地的转包和租赁,鼓励承包、转让、出租、互换、入股等多种形式的土地流转,支持各类经济组织积极参与跨区域的土地承包,推动土地的规模化经营和产业化的健康发展。在此基础上,一是要按市场经济要求发展特色农业,通过改造传统农业,优化农业产业结构,形成农业特色产业带。二是按食品安全要求发展有机农业,应加大无公害农产品、绿色食品、有机食品、农产品地理标志认证力度,加速无公害农产品全覆盖并向绿色、有机农业转化升级,这是农业发展的基本路径。三是要按环境保护要求发展生态农业,应加大对农产品的质量监管、严格农产品市场准入制度,处理好发展与环境保护、近期与远期的关系,使农业生产形成良性循环,保持农业的可持续发展,并最终保证农民家庭经营性收入的持续增长。

城乡统筹发展,促进农民工资性收入稳步增长 城乡分割对立的二元经济结构,将农民封锁在有限的耕地上,影响着农民的生产积极性,也造成了轻农倾向的分配体制。因此,“三农”问题不能封闭在农业内部解决,要和城市结合起来,形成一个城乡统筹发展的格局。而且,要建立城乡统一的公共教育制度、就业制度、社会保障制度、财政制度、户籍制度和公共服务制度,通过城乡一体化社会保障制度的建立和完善,为失业农民提供基本生活保障,为老年农民提供养老保障,为进城打工农民提供住房、子女教育等保障,逐步形成城乡同步发展格局,缩小和消除城乡居民收入差距。对此,政府一方面可以考虑实行减免税收、提供信贷资助等多项优惠政策,鼓励、扶持和引导二、三产业等农村非农产业的发展和升级。另一方面则要创造良好的投资环境,以引进资金密集型和技术密集型项目为目标,高起点发展农村产业,推动城镇化进程,从而促进农村剩余劳动力的就地转移就业,提高农民的工资性收入。

发展农民专业合作社,为农民增收提供组织保障 农民专业合作社有利于实现土地、资金和技术等农业生产要素在组织内部的优化配置,有利于降低农民的市场交易成本和提高农民的市场竞争力,这是发达国家提高农民组织化程度、增加农民收入的一条成功经验。因此,一是要按照产业化发展的总体要求,以有效解决分散农户与市场对接为目标,鼓励各类涉农企业、协会、农村经济实体与农民建立紧密型的利益联结机制,提高农民组织化程度。二是发展分工更细、专业化程度更高的农民专业合作社,促进产业分工向纵深发展。三是应鼓励农民专业合作经济组织走出去,加强农业技术、动物防疫、替代种植和生产资料、农产品贸易等方面的国内国际合作。四是应通过各类农民专业合作经济组织的发展,增强农民维护自身利益的能力,为农民持续增产增收提供组织保障。

长期以来,党中央和国家一直高度重视农业、农村和农民的发展问题,而农民增收问题无论现在和将来都将是“三农”问题的核心。改革开放30多年来,尽管我国农村的发展取得了显著的成就,但“三农”发展存在的问题依然很突出,农民收入能否持续增长不仅直接影响着农民生活水平的生活质量的提高与改善,而且还影响着我国全面建设小康社会、实现农业现代化的步伐,也决定着整个社会的稳定与发展,因此解决农民收入增长问题,事关全局,意义重大。

Problems and Countermeasures of the Farmers' Continuous Income Growth

XIE Nihong

(School of Business,Yuxi Normal University,Yuxi,Yunnan,653100)

agriculture;rural;farmers;income growth

Three decades after the reform and opening-up to the outside world of China,the farmers' income kepta good momentum of continuing growth.In the late 1980s,the farmers' income growth has been a downward trend and we are still seeing a disparity between the rates of income growth between rural and urban citizens.In the income composition,the income from household business has been the main source of income.However,the contribution ratio per capital annual net income is getting smaller.Development of high efficiency agriculture,balancing urban and rural development,specialized Farmers Cooperatives,increase of income from household business must be a long-acting mechanism.

F323.8

A

1009-9506(2014)12-0007-06

2014年8月9日

谢霓泓,教授,研究方向:农村经济。

2012年玉溪社科基金项目,编号:YXSK29.