一场华丽的葬礼一本深情的书

——评电影《绝美之城》

■包洪蕾

一场华丽的葬礼一本深情的书

——评电影《绝美之城》

■包洪蕾

在狭义相对论被提出之前,关于世界的微观变化也许只有一群拥有感性触觉的人能捕捉到,变化的证据多半只是一种惶恐或焦躁的状态,能将这种变化书写成作品引起读者共鸣或将某一刻历史性的剧变定格于瞬间的是剧作家或画家。

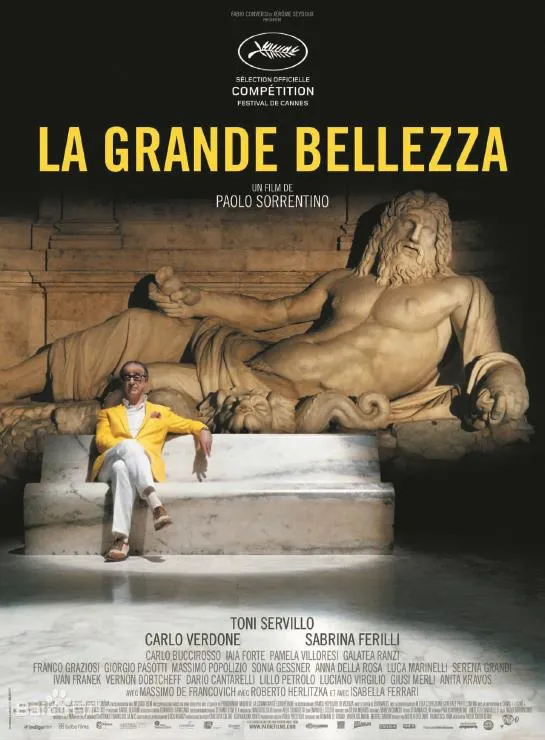

意大利导演保罗·索伦迪诺(Paolo Sorrentino)同样也是一个细腻敏感的人,他用散文的手法,描述了观察到的关于自我、社会和美学的种种变化,他所截取的充满诗意和跳跃的片段,无时不在透露着对这个国家的深情。福楼拜说,他想写一本什么都不讲的书。这件事情,索伦迪诺做到了,但这更是一部洞穿世界的书,我不敢说我读懂了它,自己身处这个国度时间不长,我很想说出那些切实的感受。这部电影名叫《La Grande Bellezza》,中文译名《绝美之城》,可惜没能翻译出宏伟的气魄,因为这部电影是伟大的:电影的主角是那个曾经创造辉煌人类文明的国家;这个国家的子民能直面整个社会衰退需要伟大的勇气;最后挽歌响起,作为电影人丝毫不会减少凝视她眼神中的爱意,甚至爱得愈发深沉。于是,我提笔写就这篇影评,感动以外更想理清这些导演给出的线索,让珍珠最终被穿成项链,让人们了解这个“绝美之城”。

一.消失的“野心”

电影的主人公Jep是一名身处罗马上层社会的著名记者。他一面保持着对于人和社会清晰的看法,一面又扮演着浮华世界里玩世不恭的角色。然而当他一过六十五周岁的生日,他对现实的认识变得更加清醒和敏感,于是电影通过他的眼睛串联起了他周遭人的生活,而这些人为自身命运的困惑同时也是他所容纳的矛盾和情感,就好像他们在琐碎的生活里遇到各种问题,最终还是汇集到Jep的思考里给出这个解答。

电影中,和Jep关系最近的一个男朋友和一个女朋友分享这个相同的名字‘Ramono/Ramona’,这个词的本意是“野心”。这两个人在生活的过程里也怀着不切实际的“野心”,追求着“美”。

拉莫诺(Ramono)企图用自己剧本中的情节打动一个有女神气质的个性的姑娘,然而这个姑娘可以当着他的面和别的男生调情,听他读他为她写的剧本然后不以为然的拒绝。而在拉莫诺眼里,这个高个消瘦黑发的女生有着神秘的美的吸引力,口口声声说着自己要写普鲁斯特式的小说。为了媲美如此意识流的姑娘,他借鉴着意大利十九世纪末二十世纪初的意大利著名诗人邓南哲的诗来抒发自己的唯美主义,歌颂爱情,而Jep则鼓励他创作出带有自己真实感受的作品。拉莫诺听从后在试演话剧上获得了成功,而场下他邀请的女神早就不屑一顾地离场。他对这个世界冷酷的一面感到灰心了:不是所有美的东西都能心心相惜;所谓“意识流”的姑娘其实有着明确的意识。现实远不是诗歌一样被浪漫包裹着的美。

拉莫诺在罗马这个城市生活了四十年,最后决定回老家再也不用回来了。他向Jep道别是在一个魔术师的训练场上,训练场上有一只长颈鹿,长颈鹿像极了如他这样的知识分子的处境:只能吃得到高处的树叶,只会低调地做着曲高和寡的学问。拉莫诺遇不到那个能聆听他的知己,甚至他想要的状态太过野心,最后他安静得像这只长颈鹿,隐匿于这个浮华的世界。

另外一个名叫“野心”的拉莫娜(Ramona)则是一个身材傲人,不依赖男性的女人。自己已经四十岁了,依然致力于做一个完美的脱衣舞娘。Jep因为对她的好奇与她接近,接着发现这是一个真正能辨别“美”的女人:她不会为“天才少女”哭泣的画作吹捧;也不接受所谓“现代艺术家”的奉承;甚至她的价值观和其他的“艺术家”们相比显得那么庸俗:她觉得认识个诗人是值得骄傲的事情;她看到哭泣的少女本能反应如同一个母亲;她可以静静的和Jep欣赏罗马最美的雕塑;她会敬佩那些守护艺术品的低调的“看门人”。于是包括在Jep眼里,她几乎是美的象征了,完美的人类躯体以及完美的人类灵魂,只是“野心”太大终究逃不过命运,拉莫娜最终还是身患绝症去世了,验证了疯子安德烈(Andrea)说的“死神在注视着我们”这句出自屠格涅夫的事实。

当这两个朋友分别离Jep而去,他们的痛苦让Jep开始对生活产生困惑。看看他周围的人吧:巧舌如簧的玩具商人雷洛(Lello)一面声称自己和妻子是意大利最相爱的夫妻,一面又趁着妻子睡着的时候去寻找艳丽的罗马妓女。在他看来,这个被纺织工和食品商占据的国家,本质是市侩的,所以人生最重要的事是满足自己的私欲,所谓高雅无非是一种把欲望包装的冠冕堂皇的能力而已。与雷洛相反的斯特法尼娅(Stefania)是一个社会“公德”的捍卫者,她批评那些因为经济危机而去英美留学工作的学生,认为他们不回报祖国和社会;她认为人必须组建家庭,抚养下一代成为这个社会稳定的基石。可是在Jep的反驳下,她坚信这些中产阶级传统“信仰”一击就碎:社会成就无非是政党扶持下建立的没有意义的纪念碑,承担的家庭责任被打发到各种管家保姆司机的身上。事实上,雷洛和斯特法尼娅并无不同,甚至他们和舞池里的每一个尽情跳舞的人都一样,现实生活的爱和责任都可以用酒精去逃避,趁着夜色填补性欲的黑洞,人生的野心就能被满足。

在Jep逛教堂时候,一个小女孩透过天井质问他你是谁,最后得出的结论是你谁都不是。是的,你忽然放慢了自己的脚步去端详这个本以为自己熟悉和了解的世界,但那些细微的变化忽然让你觉得处了那么久的生活最终还是格格不入,你看着周围的一切正在死去,而你理想的状态被称之为不切实际的 “野心”,然后等待被“戏法”一样的现实剥夺了去。究竟要如何去面对这样的困境?如果做不到和众人一起迷失在欲望的节奏里,能否像女编辑达蒂娜(Dadina) 一样保持孩子看待世界的目光,酒后洒脱酣睡;或是给自己点一支烟,成为这个世界仅剩的清醒却悲伤的人。

二.被遗忘的“根”

最初我到意大利的时候,我不时感叹上帝是多么眷顾这个国家的子民。人们倚靠着广场上的名人雕像抽烟看报,教堂的台阶上躺满了晒日光浴的人,散步不过两三千米,就能逛到拜占庭时期的城堡,能看到文艺复兴时的画作,某一家老字号的咖啡馆卖着和几百年前相同味道的咖啡,经过私人花园的时候,能驻足聆听歌剧名伶的咏叹调。是的,意大利拥有着令其他国家遥不可及的文化与历史,而在此生活的人们可以不用付出任何代价唾手可得,这是一种怎样的幸运。

可是时间越久,我开始相信拉莫诺说的那句话“在这个国家你要是想被重视,你就得先严肃地看待自己”。那些用大理石雕筑的男性和画里的美人不会说话,古希腊古罗马的建筑风吹日晒一天不如一天,他们不会像商人一样为自己叫卖,也没有其他人为他们在电视网络上刊登广告,即便他们被人们从教科书上熟知了几个世纪,却被这些生活在一起的人遗忘了。当然,遗忘和冷漠还有另外一个可怕的原因,那就是“习惯”。

所以整个罗马城里最可爱的人就是观光客,他们不远万里前来聆听一段导游口中的历史,他们为了一见从小熟知的艺术品排着长队买票进博物馆,他们将对美好事物的想象都施加于这个著名的城市,于是旅行就像闭着眼睛做的一场梦,梦的奇幻绝美让你几乎窒息的患上“司汤达综合症”,然而睁开眼睛,生活还是那副令人失望与厌倦的衰老的皮囊。

生活的皮囊终究是要加到每个人的身上的,而生命的意义始终是为了追求美与快乐。可恶的时间把人夹在追求与得到之间,追寻美的过程,也必须面对随着时间流逝而衰老的容颜。金钱是唯一能拖延时间的工具,于是在硕大的整容院里,人们排着队去消磨价值七百欧元的皱纹,而美容师成了新兴的艺术家,他们让人在对自身容貌的关注里感受到爱与和平。

这样的“整容”美学的确让人难以接受,但换做自拍,用相机拍摄自己的身体,还会传到社交网络上寻求其他人的认可,是我们现在所处生活里最普通的审美途径。然而这种自我关注、审视自己、了解自己的动机从传统的阅读、鉴赏、和探讨的过程忽然演变成社交网络里的一种社交手段,一种自我展示和一种羊群效应,我们所追寻的自我被埋没在无边的社交信息的海洋里,但是虚荣和关系网又给了我们舒适的安全感。

艺术家们追求美的方法也变化了很多,他们尝试着穿着猎豹的衣服在飞刀的杂技下体验瞬间的快感;他们剥夺一个小女孩游戏的权利,并且激怒她,为的是她能作出包含愤怒和痛苦的画作;他们称自己为超感知人类,却不知什么是生命的共鸣。艺术家们可以骄傲的把自己划入任何一个派系,意识流或者荒诞派,也炫耀着自己不需要阅读的能力,和无知即真理的自信。

所有人都问Jep,是否还能再写一本充满爱与美的书。但Jep自己也明白,不写是因为写不出来了,他寻找不到生活里爱与美的东西。就和那些失落的雕塑画像一样,Jep、拉莫娜和守门人一起夜游博物馆,他们是聚会里不合群的三个人,他们所珍重的美只能成为深夜孤独灵魂的依靠,因为不是所有人都能心怀一片投射在天花板上的孤独的海。

然而在这浮华喧嚣的世界里,总会有沉淀下的情感与爱。任何事物在死亡的过程里首先会有生命。

圣徒玛利亚(Maria)告诉Jep,因为“菜根”非常重要。于是Jep恍然大悟,人与社会像大树般延展的能力来源于那地下寂寞的、不为人所见的历史与文化的根系,那些经过了四季涤荡后的精华才会沉淀于根系,成为来年春天抽枝发芽的储粮。虽然这些能量已经无法用到这群已经颓废成型的中年人的身上,但是那些被修女抱在怀里亲吻的孩子,那些在圣像下奔跑的孩子,正是树冠顶上该享受最好恩泽的嫩芽,他们是这个悲观的世界里一道道绝美的希望之光。

三.错位的贵族与分化的整体

二战之后,这个世界就开始发生着格局上的变化,而如今正是能看到这些变化所发挥的影响的时刻。在意大利,曾经的皇室与贵族从金字塔的顶端走下,上位的是党派所属的政治家们,贵族除了拥有特别的姓氏之外,像普通人一样面临竞争与贫穷,沦落到尴尬的境遇。另外街道上出现越来越多的亚洲人的脸,黑人的肤色,阿拉伯的头巾,新兴的阶级和种族开始参与这个国家的经济社会活动,而与之相反本国的集体主义则演变成了各自在熟悉和安全的圈子里抱成一团,然后集体的默不作声。

正是因为Jep是记者的原因,所以他才能游走于这些意大利独立存在的不同阶层,成为一个独立的观察者,他的所见也印证着我平日里关于这个国家的思考。

在我曾经的印象里,欧洲的贵族除了富有以外还具备些许政治权利和社会影响力,但前段时间在国内的流行词“土豪”和“富豪”都不足以形容曾经在欧洲辉煌的贵族一代。但当我前往佛罗伦萨游览乌菲兹美术馆和波提宫的时候,我才真切的感受“贵族”二字的意义。

乌菲兹美术馆作为意大利美术学院的校外课堂陈设着文艺复兴时期最主要的画作和雕塑,这些都源于美第奇家族对文艺复兴时期艺术品的收藏;在美第奇家族居住的波提宫里,上百个大厅满墙挂着几乎涵盖整个美术史的作品,达芬奇、波提切利、米开朗基罗甚至科学界的伽利略都是当时贵族生活中被资助创作的一员,正是他们推动着世界走向现代。美第奇家族是意大利最负盛名的贵族,他们从金融业、时尚界、上层社会延伸至皇室。虽然贵族阶层也出了不少败家的浪荡子,但是作为贵族阶层所肩负的责任即是成为这个区域里的经济、政治、文化的楷模。贵族不是单纯的富有,而是通过对工业农业的影响力来维护这个区域经济发展和人民的生活;贵族必须更重视荣誉和教养,因为他们接受着百姓的关注,必须被更严肃的道德制约;贵族阶层担任着文化的传承,资助着艺术的发展,是社会与历史衔接下的鲜活的阶层。

然而共和国的成立,贵族们的大部分收藏被化作共有,私人很难承担起城堡庄园等巨额修缮的费用。有的贵族还在变卖土地和家具,苦苦支持着与这个名号匹配的流传了几百年的家产,另外一些贵族则选择换上了体恤衫和牛仔裤,成为和正常人一样过着赚钱糊口的生活。

于是,再也没有这群人站在金字塔的上端供人学习仰望,再也没有一块文化与风潮的指路牌插在高地上。

你可以说,这也许是一种自由。人们能够通过媒介选择更多的更丰富的生活,可以是杂志里某个女星涂过的指甲油,可以选择广告精彩包装酷炫的某种食品。但这种自由是否是一种绑架,是在情感诱惑眼球吸引的视觉时代里,经过鼓吹造势后的社交效应。

这个时代已经不需要衡量的标尺了,于是电影中的贵族和他们的道德与审美,与古老的雕塑画像一起被锁在了古老的博物馆里。荣耀褪去后的失落,只能靠怀念来默默抚平。

对当下最心不在焉的,还有这样一些人。资产阶级们在累积的财富下夜夜笙歌麻痹自我,中产阶级在以家庭为单位的体制下成为忙碌的车轮,来自阿拉伯和亚洲的富人们依然保持着文化上的隔阂,而年轻人则为了获得更多社会和国家的重视选择了迁居海外。此刻,他们都不在乎这片土地究竟被谁在掌控了,而那些通过政治而富裕者,为了巩固他们的帝国,成了这个国家最兢兢业业的人。

可是信仰呢?罗马的核心即是梵蒂冈,梵蒂冈里的人们在做什么?红衣主教在研究每日菜谱,圣徒的行迹成为宗教的神话。Jep忍不住问主教:“你真的是最厉害的驱魔人吗?”红衣主教在Jep胸口象征性的画了十字,坐着豪车离开。连宗教也不再关心这片魔怔的土地了。

电影结束,除了圣徒玛利亚爬上大赦的阶梯的那一刻,还能给人些许遐想的空间,祈求上帝的再次眷顾,祈求这个国家的再次繁荣。其余的,都如同葬礼一样让人悲痛。导演暂停了时间去审视现有的生活,用油画一般的镜头和恢弘的圣乐描绘着这个国家壮丽而伟大的美,但背后隐藏的是那些荒诞的事实和无望的未来。

于是这部什么都没有讲的电影,用两个半小时来怀旧,为的是留给那些敏感又毫无信念的人一个消遣、一个思考。怀念那些因为疲倦和大意而消失的善意,安慰向往美好的平凡的心灵。

(意大利帕多瓦大学)