论《红楼梦》题名交代中的各作者及隐含“旨”“纲”

何跞

论《红楼梦》题名交代中的各作者及隐含“旨”“纲”

何跞

(南开大学 文学院,天津 300071)

《红楼梦》第一回交代的小说题名和题名作者,都有着内在的寓意。在石头所题《石头记》之外,作者以情僧所题《情僧录》寓指小说的接受可能,以吴玉峰题的《红楼梦》寓小说的虚构梦幻性,以孔梅溪题《风月宝鉴》寓小说的儒家教化主题,以曹雪芹所题《金陵十二钗》寓此书的主情思想。而真正的作者则通过小说虚构作者和题名者的多种安排掩饰真正的作者——曹雪芹,他还通过题名点示了根源于“情”,由“梦”到“记”到“录”的创作过程,同时用诗语描述了喜少悲多的人生状态,通过僧道二人之语蕴含了关于人生如梦的悲观哲思。

《红楼梦》;题名;作者;旨纲

《红楼梦》一书题名颇多,书中直接予以解释的就有《石头记》《情僧录》《红楼梦》《风月宝鉴》《金陵十二钗》五名。题名关乎“旨义”,甲戌本《凡例》首句“《红楼梦》旨义”下紧接便说“是书题名极多”①,并对题名予以初步罗列和简要说明。其后在第一回中正式进入实境叙事,也即“出则既明,且看石上是何故事”一句之前,又对五种题名的命题来由和作者根据复予详释。这种解释蕴涵小说真实作者的某些思想意旨,因而隐藏了某些关于真实作者的信息,本文即对其进行详细探究。

一、叙述主体对题名者的多样设置

对于《红楼梦》题名的分析,可以小说叙事文本为据,从叙事学的角度,理析叙事的各个角色,在此基础上详细分析题名作者的问题。在这个分析中,我们可以推论出关于此书的真实作者及他隐于题名作者文本交代中的真实旨意。

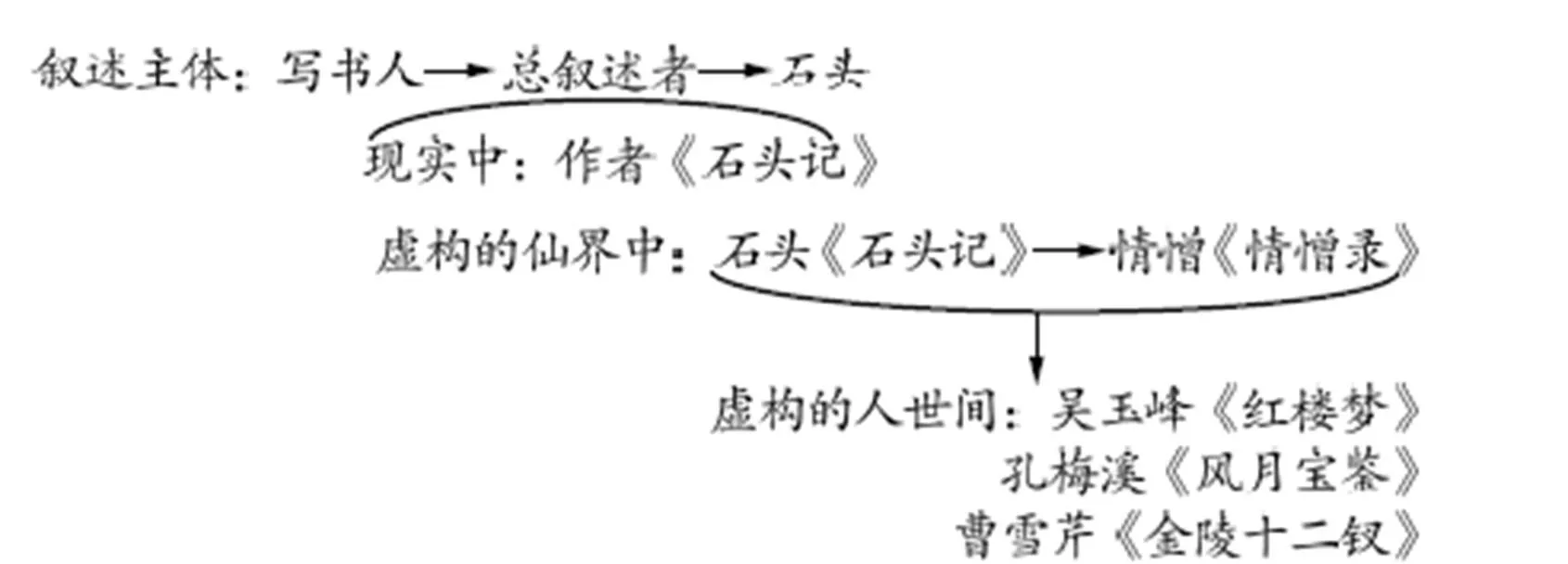

《红楼梦》的叙事像一个迷阵,作者在小说开头就预设了层层圈套,甲戌本第一回眉批“开卷第一篇立意真打破历来小说窠臼,阅其笔则《庄子》《离骚》之亚”[1]104。关于《红楼梦》的叙事,另可参见王平《论〈红楼梦〉的预叙方式及其功能》及张洪波《〈红楼梦〉中叙述距离的构设及其反讽意味》二文。我们可以先理出它的各个叙事者,然后具体分析各类叙事后面隐藏的作者的机巧和用心。我们称在清朝最初写作此书的人为“写书人”,整部书里的总叙述者为“总叙述者”,而叙述“石上故事”之后所有故事的则是“石头”。“此开卷第一回也”“作者自云”“列位看官”“缘起既明,且看石上是何故事”,这些话语都是“总叙述者”所说的。“总叙述者”下面,其所叙述的文本中,又有两个作者和四个改名者,总共六个题名者。“作者自云”“但书中所记何事何人?自又云”中“自云”的“作者”是一个;作《石头记》的“石头”是一个;改石头记为《情僧录》的“情僧”是一个;将《情僧录》改题为《红楼梦》的“吴玉峰”是一个;改题为《风月宝鉴》的“东鲁孔梅溪”是一个;“于悼红轩中披阅十载,增删五次,纂成目录,分出章回”,将《情僧录》或为《风月宝鉴》“题曰《金陵十二钗》”的“曹雪芹”是一个。“列位看官”之前的文字是交代实境,即现实的成书缘由;从“列位看官”至“出则既明,且看石上是何故事。按那石上书云”则是交代虚构虚境中的成书缘由。由此,第一回的题名演进如图1所示。

图1 叙事总体下第一回的题名演进

其中,第一排显示了叙事主体的逐层推进,总叙述者下面为其关于题名作者的具体叙述内容。他分别交代了现实中《石头记》的作者和虚构仙界中《石头记》作者即“石头”,这两者其实是相同的。从虚境中情僧改题《情僧录》起,后面的人物都不是小说的作者,而只能是阅读者和改题者。其书从虚境中流传到虚构的人世间,则有三位读者对其进行改名。题名作者间上下并头排列表示它们的关系是并列的。其中的箭头是表示流传过程,因为人世三人所本之书可能是《石头记》,也可能是《情僧录》,所以上图将两者联合,以箭头标出。理出上面叙述者及其之间的关系后,我们将通过各叙事者在小说中的叙事话语具体分析“写书人”,即真正作者写作的悖难及其所表达出的存在困境。

二、题名圈套中的真实作者及其真意

(一) 梦示朦胧的“作者”

甲戌本凡例第五条有“作者自云:因曾历过一番梦幻之后,故将真事隐去,而借通灵之说,撰此《石头记》一书也。故曰甄士隐云云。”既然“作者”所经历的只是“一番梦幻”,又何来“真事”?“真事”所指的只能有三种:一指现实的真事,二指梦中的真事,三指“作者”“历过一番梦幻”这件事实本身。第一种解释显然是自相矛盾。第二种解释既然说一切都是梦中之事,又如何需要“隐去”?难道这梦中有什么不便透露、见不得人,比如指时骂世,有伤风化的内容吗?但遍观后面《石头记》中所录,又确实没有,或者说直接从行文的表面是找不出不满世道的证据的。所以隐去“梦”中的“真事”也说不通。第三种解释中,“作者”既然要把他做梦这件事隐去,一心要玩什么“通灵”的把戏,又为什么那么不小心,明明知道“总叙述者”掌握着这个故事的全部阐释权,却将自己隐去做梦事实而借通灵之说的秘密在最开篇便任由总叙述者给泄露出来?显然,这种解释也不通。三种直解都不对,因此,我们可以转而分析出以下可能的解释:所谓“作者自云”“梦幻”就是喻指现实中的事情,这是这本书的幕后操纵者——“写书人”有意安排的。“曾历过一番梦幻”是用来比喻他所经历过的一段现实人生的,梦中的真事也就是他在现实里经历的真事;而所谓做梦这件“真事”只不过是他施的障眼法,以此迷惑读者。那此处就有疑问了:这个真实作者“写书人”为什么要这么大费周章?显然,他须得掩饰现实中的事,然而又不甘心让他的现实经历真的寂灭无闻,于是才这么处心积虑、小心翼翼地让读者感到中有玄机,但又一时解不出是什么玄机。其实他是想通过留下一点蛛丝马迹,提醒读者去翻解他的现实以及他的苦心和痴心。

这个奇怪的“写书人”又在后面设出个“曹雪芹”,还让他对此书题了一首绝句:“满纸荒唐言,一把辛酸泪!都云作者痴,谁解其中味?”看似是一个好心披阅这本小说的殷勤读者在那里感叹这部小说深刻的思想情感内涵及“写书人”的“痴”心,而实质上就是这个狡黠的“写书人”自己在感叹自己。这首绝句虽以淡漠正经的语调作为隐饰,却把曹雪芹内心世界全盘托出了:“你们虽然看我满纸的胡言乱语,但其实我是有辛酸苦衷的啊,我也是无可奈何啊!你们不能理解我,说我痴迷反常,但你们谁又能真正读懂我的话,读懂我的心呢?”那位在清朝的现实环境中写书的真实作者在这里以一种特别哀叹的语气提醒读者注意:他在写作时几乎倾注了全部感情,是流着血泪进行创作的,然而在书中他又不得不处处小心,不能直接透露半分他的现实景况。以此可见,他的现实处境是何等悖难,他的情感是何等深刻浓烈,他的生命困境多么令人难以想象。然而在他的小说中,他对自己所承受的一切和他的整个心灵世界,却只能以一个“作者痴”来予以述说。这个“痴”字所含的深意可想而知。

另外,在交代完“作者自云”之后,“总叙述者”又来一句:“此回中凡用梦用幻等字,是提醒阅者眼目,亦是此书立意本旨。”这里专辟一笔强调“此书的立意本旨”,其中必有深意。无疑它是在借“总叙述者”之口,用“梦”“幻”这些人所乐道的出世命题来障人眼目,掩饰他真正的立意本旨。因为如果“梦”“幻”等虚无思想即是写书人的立意本旨,他又怎么会直接就告诉读者呢?“梦”“幻”里有着大悲大恸,有着无可奈何的意思,它是对应于“情”的无奈说法。

(二) 寓示情旨接受的“情僧”

在“作者自云”对《石头记》一书的作者进行了交代后,写书人又以石头故事为小说故事缘起,将《石头记》一书假托为石头所作。石头是虚构的神话形象,当然不会真的作《石头记》,那么根据文本已经告知的内容,《石头记》一书则只有“作者自云”中的“作者”所作。因而此处没有必要将《石头记》归为石头所作对其进行考察。略过此节,则是对《石头记》的改题者们的考察了,这首先是将其改题为《情僧录》的空空道人。

文本中写道:“空空道人听如此说,思忖半晌,将《石头记》再检阅一遍,因见上面虽有些指奸责佞贬恶诛邪之语,亦非伤时骂世之旨;及至君仁臣良父慈子孝,凡伦常所关之处,皆是称功颂德,眷眷无穷,实非别书之可比。虽其中大旨谈情,亦不过实录其事,又非假拟妄称,一味淫邀艳约、私订偷盟之可比。因毫不干涉时世,方从头至尾抄录回来,问世传奇。”顺着上面的分析理路,显然可见,这一段话又是写书人的自我澄清和表白,是他的又一次苦心隐饰。

“从此空空道人因空见色,由色生情,传情入色,自色悟空,遂易名为情僧,改《石头记》为《情僧录》”,这段话里又有一层寓意在里面。按“总叙述者”交代,空空道人是《石头记》的第一个读者。这第一位读者读了它之后,按我们的话就是《石头记》的文学接受与欣赏效果,竟然是这读者“因空见色,由色生情,传情入色,自色悟空”;最后连自己的名字都改了,把原来的“空空道人”变成了“情僧”;而且把他看的《石头记》这故事的名字也改成了《情僧录》。看来这位读者本来是心如止水的僧人,或者本来就心内无物,混茫一团,所以叫作“空空”,他看了《石头记》这个故事,领略了故事里面“离合悲欢炎凉世态的一段故事”,见了“几个异样女子,或情或痴,或小才微善”后“因空见色”,自己也与书里面的人物一同悲喜,情难自止,“由色生情”。这原本“空空”的读者更是系情于《石头记》里面的故事和人物,整天沉浸在里面,不能自拔,所以叫作“传情入色”。因为陷得太深,又无可奈何,便对那些繁丽故事、炎凉悲剧、多情人物、人物命运以及自己乃至整个人类的存在进行哲理性思考,所以叫作“悟道”。但是结果也不能悟出什么,因为人都有一死,便只能以“空”来了结,所以叫作“自色悟空”。寥寥几句话,就把最高境界文学欣赏的整个过程给理析清楚了。

作者写空空道人的这一笔,其实也是在暗寓自己所作小说在后世可能有的接受效果。他的大胆揣测和暗示不仅显示了他的高明,也是他对宇宙人生深刻独到且满蕴情感的理解。我们也可以依此得出论点:《红楼梦》是一部谈情的书,但其意旨决非一般的说情,而是含有更深更大更富有哲理性的思考,它是有关人之生命困境的探讨。这探讨虽然没有最终结论,但却熔铸了作者的生命感情,因而呈现出巨大的艺术魅力和思想厚蕴,并在读者群中产生深广的影响。作者是一个明白的痴人,一个性情中人,一个始终在生命的困境做着辛苦挣扎的人。

(三) 代表孔教的“孔梅溪”

其后又有“至吴玉峰题曰《红楼梦》”。关于“吴玉峰”和《红楼梦》,上文“《红楼梦》之总括全题”一段已有分析,此处不再讨论。接着又有“东鲁孔梅溪则题曰《风月宝鉴》”一句。按“总叙述者”的说法,《石头记》是虚境中的,自空空道人“因毫不干涉时世,方从头至尾抄录回来,问世传奇”之后,才以《情僧录》之名面世;那么现实中的孔梅溪所看见并对其进行改题的只能是《情僧录》,“风月宝鉴”之名是由“情僧录”改过来的。这里又有一种蕴意:东鲁孔家的梅溪先生自然是代表儒家正统孔门,而虚境中的“空空道人”则代表了道家思想。两家对石头自传的故事分别题以不同的名称,表现了两家对此书主旨的不同理解,也代表了两种不同的欣赏态度。“情僧录”显然是主情、主性,蕴有更多道家重视个体趋真的观念;而“风月宝鉴”则是从惩戒男女私情、维护风化、维护封建秩序出发,其立意则在重视群体和谐的孔孟之道。后者在第五回宁荣两公之魂魄对警幻仙子的嘱托中便讲了出来:“吾家自国朝定鼎以来,功名奕世,富贵传统,虽历百年,奈运终数尽,不可挽回者。故遗之子孙虽多,竞无可以继业。惟嫡孙宝玉一人,禀性乖张,生性怪谲,虽聪明灵慧,略可望成,无奈吾家运数合终,恐无人规引入正。幸仙姑偶来,万望先以情欲声色等事警其痴顽,或能使彼跳了迷人圈子,然后入于正路,亦吾兄弟之幸矣。”而且,作者在第十二回“王熙凤毒设相思局贾天祥正照风月鉴”中也借“风月宝鉴”呈出了这一家的看法:美女就是害人的骷髅,这跟中国传统文化中的“红颜祸水”的说法是一致的,也同后来儒家对孔子所言“唯女子与小人难养也”的歪曲发挥,如尊男卑女、美色误国、男女大防等观念相一致。其实这两家的观点也是曹雪芹对后人所解两种小说立意的预见和呈列,这又是他的高明远见。至于孰是孰非,他却不曾稍露评论。

(四) 述说“痴”情的真实作者“曹雪芹”

题名作者最后涉及“曹雪芹”,书中言:“后因曹雪芹于悼红轩中披阅十载,增删五次,纂成目录,分出章回,则题曰《金陵十二钗》。并题一绝云:满纸荒唐言,一把辛酸泪!都云作者痴,谁解其中味?”虽然作者不曾对《情僧录》《风月宝鉴》露以微评,但却又拟出了一个很特别的读者“曹雪芹”。这个读者所见的可能是《情僧录》,也可能是《风月宝鉴》,但不管其所阅读的是那一种版本,他都是一个老老实实、勤勤恳恳,不惜以十几年精力,对其书进行批阅删改的人。按“总叙述者”所言,这个“曹雪芹”也可算是此书的半个作者了,而且是在现实中真正对此书予以特别关照的人。无疑,这个“曹雪芹”一定与此书有莫大关联。

文本中,这个“曹雪芹”也不露声色,只是一个老实读书改书的人,他将书题为《金陵十二钗》也不过是上承《情僧录》《风月宝鉴》的评定,而直接拈出女子为题,表露一下自己对此故事的看法。但他的看法却既不见褒也不见贬,既不见道也不见儒,仅仅是就事论事,因为故事里大多在讲述女子之事,于是就以女子为题。作者淡漠冷观的笔调会令初读者感觉这个“曹雪芹”只是一个现实中平凡的读书人,但事实上这个“曹雪芹”却不平凡。“写书人”让他题的那首披露“作者痴”的绝句,虽然我们说不清是“曹雪芹”在感叹书中的人事,还是“曹雪芹”的自我感叹,抑或是“写书人”借“曹雪芹”表露的他的辛酸,但此“曹雪芹”既然题下如此一首绝句,他必定深知“其中味”,必定是“写书人”的知音。而这个知音,能够深刻理解“写书人”的“辛酸泪”,深解他的“作者痴”,且还替他感叹“谁解其中味”。按理推来,这么难“味”的作品唯独这个“曹雪芹”“味”得,除非“曹雪芹”就是“写书人”,不然在文学欣赏中谁敢夸这个海口说自己完全懂得“作者痴”并完全理解一部文学作品呢?而“写书人”先“曹雪芹”的《金陵十二钗》呈出的《情僧录》《红楼梦》和《风月宝鉴》的改题者对此书意旨的推断,于此都被“曹雪芹”的一首绝句击破。这故事不是写神仙道化,也不是惩戒风月,而是写“作者痴”,写一种很深的“情”,他以意义涵括极大的“痴”来标示。

根据小说开篇的交代,“曹雪芹”是此故事的第四个读者。我们可知他也是达到最高欣赏境界的读者,因为“曹雪芹”就是“写书人”,就是真正的作者。可是,我们又能从作者短短四言的绝句诗中找出他代表儒家、道家或者其他什么家思想的根据吗?不能。作者自己也没有再多解释再多交代,只是说这个作者边写边流泪,被世人说成是“痴”。对“痴”内容的解释任务被留给了后人,成了一个开放的讨论空间。也有一种可能就是,写书人自己也无法用文学的笔法来对“痴”进行解释,他只能表现它。人永远不能解释清的就是自己,存在本来就是一种困境,人的存在是一个没有答案的终极论题。但我们知道世界上只有情才真正催人眼泪,因此我们可知《红楼梦》的意旨还是在于表现人情与人生困境的冲突。

总之,以叙事主体为据,对小说题名作者的分析,使我们发现其中凝结了作者的苦难和他的全部生命体验,其中赋含了深刻的现实意义。丁维忠列举《红楼梦》甲戌本第八回双行夹批“随事生情,因情得文”,以及有正本第一回回末总评“幻中多情,因情捉笔”,并认为:“这里的‘事’是现实之事,‘幻’是理想境界,这二者是作者之‘情’的两大来源。而‘情’则是创作此书的生发点和驱动力。”[2]420陈慧琴也对此进行了探讨③。《红楼梦》是作者的血泪之书,尽管作者用叙事圈套和多种题名作者来小心翼翼地隐饰其真正的作者及他的情旨,但读者还是能够很容易便感受到其隐藏在小说字面背后的那颗不平之心和那份深巨的感情。通过“写书人”的叙事圈套,我们也能寻绎出有可能的真正作者即曹雪芹,而且感受到他在社会人生中的悖难。

三、《红楼梦》中所呈之“旨”“纲”

《凡例》最开始即以解释题名来阐“《红楼梦》旨义”,意义重大。第一回总评末有“浮生著甚苦奔忙?盛席华筵终散场;悲喜千般同幻渺,古今一梦尽荒唐”的概述,代表全书原始的创作旨意。第一回中石头初恳僧道携入红尘时,作者写“二仙师听毕,齐憨笑道:善哉善哉!那红尘中有却有些乐事……倒不如不去的好。”另“到头一梦,万境皆空”旁有夹批“四句乃一部之总纲”。总纲即总旨,上举三者是提示总旨的关键性文字,下面即对其进行综合分析,阐发其所谓“总纲”“总旨”。

(一) “二仙师”总结生对于死的梦幻性

“有些乐事,但不能永远依恃”,讲的是人生虽乐,但乐事不恒久,且死即随来,正如诗中所谓“浮生着甚苦奔忙,盛席华筵终散场”,讨论的是关于人之生死,生命短暂的存在哲学问题。“况又有美中不足,好事多磨八个字紧相连属”,讲人生的“不足”状态、奋斗的“多磨”过程。“瞬息间则又乐极生悲,人非物换”,又是讲人生好事之后接续的悲哀状态和悲剧的结局,其中也包蕴着对人命由生到死渐老而殒的悲叹。“终究是到头一梦,万境归空”则总结人的生命从无到有再归于无的过程,它来自于生前万古冥寂的无,终又以死的形式归结于万古冥寂的无中去,跟梦幻的性质一样。所以作者在第一回回末批的小诗中写道“古今一梦尽荒唐”,认为个人的生命如一个小梦,而古今无数人的生命所构成的蜿蜒历史长河则如无数单个小梦汇集形成的人世大梦,所以说“尽荒唐”。

(二) 诗语描述点聚于“喜”而过程于“悲”的人生状态

在那首律诗中,“悲喜千般同幻缈”一句以“悲”“喜”二字概括人生,“喜”指“美中不足”之“美”和“好事多磨”之“好事”,它是人奋斗的理想目标,是人生快乐和追求的依据,是一个“极”点。“悲”指在这一理想极点之前,也即犹未达到或得到之前奋斗过程的苦辛和“未如愿”的悲哀,也指达到这一极点之后的“乐极悲生”。因而作者又在僧道之语中以“瞬息万变”来补充阐发“悲”和“喜”,言其如梦一样幻缈难凭,难以久持。

(三) 题名囊括由“梦”到“记”至“录”的文学之“情”

《红楼梦》的题名观照诗中所谓的“浮生”“盛席华筵”“悲喜千般”“古今一梦”“红袖啼痕重”,是对生存过程的描述,包括梦、快乐以及有无之有,代表的是红尘的繁华热闹。“红楼”为豪门富家所居,代表的是富贵生活,是生命的热闹,是“有”的一极。甲戌本《凡例》中言“《红楼梦》是总其全部名也”,且批语中有“梦,幻,关键”之语,于此也可见其人生如梦的纲领总旨。《石头记》的题名则是写冷清、空无的一极。它由“红楼”转为“石头”,由前者的生命热闹转为单一的物形和无情无性的寂寞。由“梦”到“记”,使得叙述视角由局内转向局外,叙述时间由进行时转为过去时,叙述境地由入转为出。《情僧录》则照应“更有情痴抱恨长”,写人出家、出世梦醒之后的徘徊眷恋,并将生命中的故事人情化为一种情绪痴重,因而以“情痴”“情僧”表记,强调的正是一个“情”字。题名由作者自己的喻言之“梦”,转为虚拟石头的“记”,又转为观书人的“录”,完整地概括了从生活体验到创作、欣赏的整个文学过程,即“作者—作品—世界—读者”的整个文学环节。作品中的人物与现实世界中的生命主体都是如同在红楼繁华之地做了一场“梦”一样,作者创作时虚拟出一个“抄阅”观看的“情僧”,实际是为了画龙点睛似的提炼出一个“情”字,即本书总纲总旨。

可以看出,《红楼梦》是写人生状态和人情体验的小说,其立旨是“人生如梦”,讲述生命的繁华空虚,人情的悲哀沉重。而这些关于生命存在,关于生、死、爱、恨的命题其实就是文学的核心,也是其永恒探讨的终极命题。

注释:

①见曹雪芹《脂砚斋甲戌抄阅重评石头记》沈阳出版社2005年版,本文所引《红楼梦》原文皆出此书,后文不再标注。

②可参见王平《论〈红楼梦〉的预叙方式及其功能》,载《红楼梦学刊》2001年第4期;张洪波《〈红楼梦〉中叙述距离的构设及其反讽意味》,载《红楼梦学刊》2006年第5期。

③ 可参见陈惠琴《从自然情感到审美情感:曹雪芹创作情感活动研究》,载《福州大学学报》2002年第1期。

[1]朱一玄.红楼梦资料汇编[G].天津:南开大学出版社,1985.

[2]丁维忠.红楼梦:历史与美学的沉思[M].哈尔滨:黑龙江教育出版社,2001.

〔责任编辑 杨宁〕

On Various Story-tellers of Different Titles of “Dream of Red Mansions” and Their Themes

HE Li

(Naikai University, Tianjin 300071, China)

Beside “shi tou ji” ( “The Legend of the Stone” )that entitled by the very stone, the novelist implies the acceptability of the novel through the title of “qing seng lu” ( “A Record of an Emotional Monk” ) given by Qingseng(emotional monk), the novel’s fantasy by “hong lou meng” ( “Dream of Red Mansions” ) given by Wu Yufeng, the theme of Confucian civilization by “feng yue bao jian” ( “Brochure of Loving Affairs” )given by Kong Mei xi and the love theme through “jin ling shi er chai” ( “12 Young Ladies in Nanjing” )given by Cao xueqin. However, the true writer Cao xueqin hidden himself by the various mythica authors and title-givers. He also points that the creative process is rooted in love, and undergoes the “dream”, “legend” and “records”. He describes the state of life which have more sadness than happiness, and contains the pessimistic philosophy in the discourse of the monk and the Taoist priest.

the Dream of Red Mansions; title; author; theme

何跞(1986―),女,四川通江人,助教,博士。

2013-08-22

I206.2

A

1006−5261(2014)01−0084−01