河南省小麦和玉米产量及其有关气候因子分析

熊淑萍,卢中民,吴克远,王严峰,王 静,马新明

(1.河南农业大学农学院,河南郑州450002;2.河南省滑县农业技术推广中心,河南滑县456400)

河南是中国第一粮食生产大省和商品粮调出大省.用占全国1/16的耕地,生产了全国1/10的粮食.不仅解决了本省近亿人口的吃饭问题,每年还调出150×109kg的原粮及粮食加工制品,为维护国家粮食安全做出了突出贡献.随着人口增长和人民生活水平的提高,以及工业化、城镇化进程的加快,对粮食的需求将呈刚性增长,而粮食产量的增加受耕地减少、水资源短缺,特别是气候变化等因素的约束日益突出.由于全球气候变暖带来的气温、降水、日照等气候要素变化,对农业生态环境以及作物生长发育和产量形成都将造成显著影响,国内外许多学者在气候变化对农业生产的影响方面做了大量卓有成效的工作[1~6].分析作物和产量的变化趋势及其与气候变化的对应关系,了解其对作物生长的影响,对于趋利避害、充分合理利用气候资源、评估气候变化的可能影响等均具有重要意义.前人关于河南省气候变化对农业影响的研究,多集中于对在全省的尺度上对某一作物的布局、生育时期、生长发育和产量潜力的影响[6~15],而河南省位于南北气候过渡带,其气候变化趋势在全球气候变化的大背景下,有其一致性,也有其局地特殊性,由南及北,河南省生态条件显著不同,其粮食生产水平、气候变化特征亦有较大的差异.因此,本研究选择河南省不同生态类型区的典型省辖市,分析小麦玉米产量及光、温、水等主要气象因子的变化特征及各生态类型区之间的差异,旨在为河南省麦玉两熟种植制度的优化,粮食生产能力的进一步提升提供理论参考.

1 材料与方法

1.1 研究区域

豫北的安阳市、豫中的许昌市、豫东南的周口市和豫西南的南阳市4个代表河南省典型生态类型区粮食主产市研究区域.

1.2 数据资料及来源

1.2.1 气象数据 1991—2010年4个省辖市逐日降水量、平均气温、日照时数,由各市气象局提供.

1.2.2 产量数据 河南省及4个省辖市的2001—2010年产量数据,来源于历年《河南统计年鉴》.

1.3 数据分析

光合生产潜力根据各地的小麦和夏玉米生长季节总辐射量,按照如下方法进行估算[8].

式中:QPAR为广义有效辐射,按总辐射的47% 计算;为作物生长期平均潜在光能利用率;为作物群体平均含热率,小麦按16×103J·g-1计算,玉米按16.34 ×103J·g-1计算.这里得到的是生物学产量.在此基础上可计算出经济产量

k为收获指数,均按0.45计算.

2 结果与分析

2.1 河南省不同区域小麦和玉米产量差异

2.1.1 2001—2010年河南省小麦和玉米产量分析 从表1可以看出,2003—2010年,无论是总产还是单产,河南省玉米产量均低于小麦产量,其中总产量平均差距为1 416.89×107kg;单产差距表现为逐年减小,近年来又有增大的趋势,以2003年差距最大,高达1 562 kg·hm-2.

2.1.2 河南省不同区域小麦玉米产量特点 比较不同区域历年小麦和玉米单产可以看出(表2),不同区域小麦和玉米产量表现具有典型的区域特征.

不同区域之间比较,小麦和玉米周年单产表现为豫中许昌市最高,豫西南南阳市最低,二者周年产量差距为2 406 kg·hm-2;豫北、豫东南差异不大.小麦单产以豫东最高,豫西南最低,二者相差1 433 kg·hm-2;玉米单产以豫北最高,豫西南最低,二者相差1 193 kg·hm-2.

夏秋粮之间比较,豫北安阳和豫西南南阳表现为玉米单产明显高于小麦单产,2种作物的单产差距平均高达为592 kg·hm-2.;而豫中许昌和豫东南周口则表现为小麦单产显著高于玉米单产,其中,豫东南差异最大,平均高达1 414 kg·hm-2,豫中许昌差距平均为312 kg·hm-2.

2.1.3 河南省不同地区小麦玉米的产量潜力 通过表3对不同区域小麦和玉米的太阳辐射量和小麦玉米的光合生产潜力的测算可以看出,不同麦玉两熟区小麦和玉米的实际产量与光合生产潜力还有较大差距,4个省辖市除豫北安阳外,均以玉米的实际产量和其光合生产潜力差距要大于小麦的实际产量和其光合生产潜力差距.

表1 河南省历年小麦玉米总产及单产表(2003—2010)Table 1 The total product of wheat and maize and yield of calendar year in Henan Province(2003—2010)

表2 河南省不同地区历年小麦和玉米单产比较(2001—2010)Table 2 Comparison of maize and wheat yields over the years in different regions(2001—2010)kg·hm-2

表3 河南省不同地区小麦和夏玉米的光合产量潜力与实际产量(2010)比较Table 3 Photosynthesis of wheat and maize grain yield potential and actual yield(2010)comparison in different regions

区域间比较,4个区域小麦季的光合生产潜力以豫东南周口>豫中许昌>豫西南南阳>豫北安阳,而小麦的实际产量在区域间的表现则为豫东南周口>豫中许昌>豫北安阳>豫西南南阳.玉米季光合生产潜力表现为豫西南南阳>豫中许昌>豫东南周口>豫北安阳,但玉米的实际产量区域间表现为豫北安阳>豫中许昌>豫东南周口>豫西南南阳,因此,从光合生产潜力分析来看,不同区域间以豫北和豫西南小麦潜力较大,以豫东南和豫西南玉米生产潜力较大.

2.2 河南省不同区域有关气候因子变化与差异

2.2.1 河南省不同区域主要气候因子差异 表4表明,随着纬度的升高,不同区域全年≥10℃积温、年降雨量、年平均气温均呈现递减趋势,而年日照时数呈现递增趋势.其中,纬度每升高1°,全年≥10℃积温、年降雨量和年平均气温分别减少155.21 ℃,72.05 mm 和0.13 ℃,日照时数则增加21 h.

表4 各省辖市纬度及全年气候条件差异(1991—2010平均)Table 4 Latitude and annual differences in climatic conditions around the city(1991—2010 average)

2.2.2 河南省不同地区热量条件的变化及差异

2.2.2.1 小麦生长季积温变化及差异 表5表明,除豫北安阳外,其他3个省辖市小麦生长季积温有不断增加的趋势,近10年较前10年分别增加4.7%和7.6%.4个省辖市比较,小麦生长季以安阳≥0℃积温最低,周口≥0℃积温最高,两地相差达344.3℃.各地冬小麦播前玉米收获及整地农耗期在10月上旬,以10 d计,扣除农耗期积温,则安阳小麦生育期≥0℃积温最少,为2 065℃;周口最多,为2 405℃.

通常,冬小麦安全成熟所需≥0℃总积温约为1 800~2 200℃,由此可以看出,安阳市的热量条件对于中晚熟小麦品种来讲,已明显不足.同样,许昌市对于晚熟小麦品种也略有不足.相反,周口和南阳市≥0℃积温比较富裕,可以种植中晚熟小麦品种.

表5 河南省不同地区小麦生长季历年积温(≥0℃)比较表(10-01—05-31)Table 5 Comparison of wheat growing season accumulated temperature(≥0℃)over the years in different regions of Henan Province(10-01—05-31) ℃

2.2.2.2 河南省不同区域玉米生长季积温变化及差异 表6表明,4个地市20 a来玉米生长季热量条件较为稳定,近10 a豫北安阳有降低趋势,其他3个省辖市玉米生长季积温略有增加,增幅为0% ~0.4%.4个省辖市比较,玉米生长季仍以安阳≥10℃积温最低,周口≥10℃积温最高,二者相差为98.4℃.各地玉米播前小麦收获及整地农耗期在6月上旬,以10 d计,扣除农耗期积温,则安阳玉米生育期积温最少,为2 794.5℃,周口最多,为2 891.4 ℃.

河南省夏玉米整个生育期早熟、中熟和晚熟品种分别需≥10℃有效积温2 100~2 400℃,2 500~2 700℃,2 700~3 000℃.对照各地玉米生育期实际积温,4个省辖市均可种植早熟及中熟品种,而对于晚熟品种来讲,安阳明显不足,其他3个省辖市也略为紧张.

表6 河南省不同地区典型地市玉米生长季历年积温(≥10℃)比较表(06-01—09-30)Table 6 Comparison of maize growing season accumulated temperature(≥10℃)over the years in different regions of Henan Province(06-01—09-30) ℃

2.2.3 河南省不同区域光照条件的变化与差异

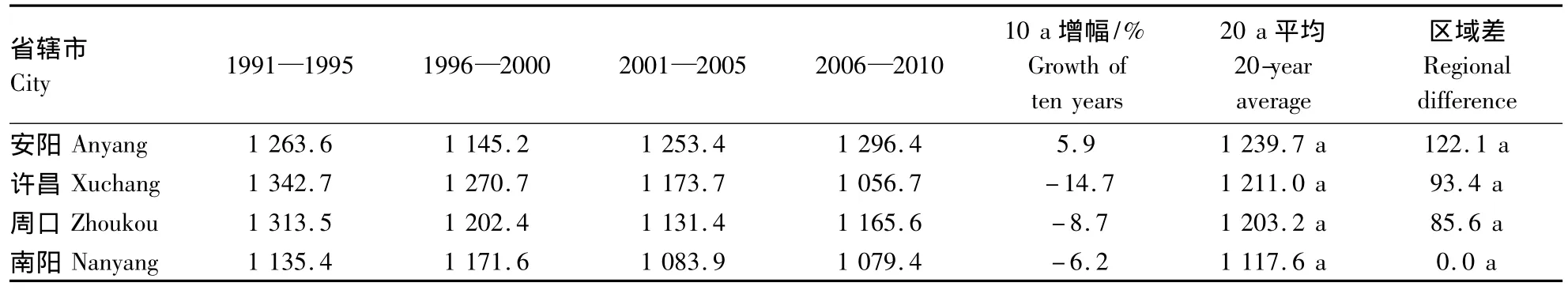

2.2.3.1 小麦生长季日照时数变化及差异 近20 a来,豫北安阳市日照时数有增加趋势,增幅达5.9%,其他3个省辖市日照时数均有不同程度的下降,以许昌下降最多,达14.7%.

4个省辖市比较,小麦生长季以豫北安阳的日照时数最多,豫西南南阳的日照时数最少,二者相差 122.1 h.

表7 河南省不同地区小麦生长季历年日照时数比较表(10-01—05-31)Table 7 Comparison of wheat growing season light hours over the years in different regions of Henan Province(10-01—05-31) h

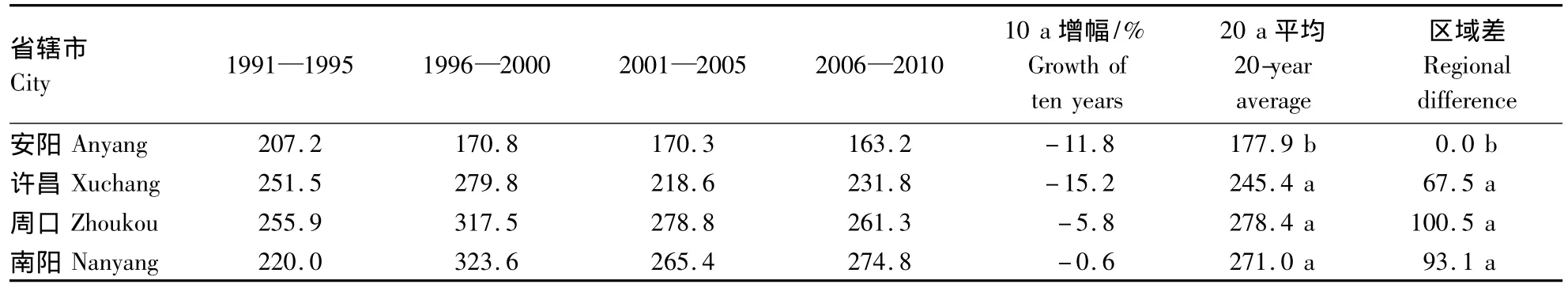

2.2.3.2 玉米生长季日照时数变化及差异 从表8可以看出,近20 a河南省不同麦玉两熟区玉米生长季日照时数均呈下降趋势,且下降幅度较大,降幅为4.9% ~25.3%.4个省辖市比较,以豫西南南阳的日照时数最少,豫北安阳的日照时数最多,二者相差46.2 h.

表8 河南省不同地区玉米生长季历年日照时数比较表(06-01—09-30)Table 8 Comparison of maize growing season light hours over the years in different regions of Henan Province(06-01—09-30) h

2.2.4 河南省不同区域水分条件的变化与差异

2.2.4.1 小麦生长季降雨量变化及差异 表9表明,20 a来河南省不同麦玉两熟区小麦生长季降雨量呈减少趋势.4个省辖市以南阳降雨量减少最小,许昌、安阳减少较多,达10%以上.

4个省辖市比较,降雨量以安阳最少,周口最多,两地相差100.5 mm.以每生产1 kg小麦需水1 kg计算,500 kg产量需水750 mm比较,远远不足,均需要补充灌溉.

2.2.4.2 玉米生长季降雨量变化及差异 从表10可以看出,除豫北安阳市在玉米生长季降雨量近10 a较前10 a降雨量减少外,其他3个省辖市降雨量均呈增加趋势,并且增加显著,分别为5.5% ~34.4%.

4个省辖市比较,降雨量以安阳最少,南阳最多,两地相差91.7 mm.以每生产1 kg玉米需水0.7 kg计算,500 kg产量需水525 mm比较,除南阳外,安阳明显不足,许昌和周口略显紧张.

表9 河南省不同地区小麦生长季降雨量比较表(10-01—05-31)Table 9 Comparison of wheat growing season precipitation over the years in different regions of Henan Province(10-01—05-31) mm

表10 河南省不同地区玉米生长季降雨量比较表(06-01—09-30)Table 10 Comparison of maize growing season precipitation over the years in different regions of Henan Province(06-01—09-30) mm

3 结论与讨论

本研究结果表明,河南省小麦玉米产量逐年增加,但目前整体上仍表现为夏粮小麦的产量高于玉米的产量.其原因除了部分区域夏秋粮生产中存在着不同程度的“重夏轻秋”(即重视小麦生产,忽视夏玉米生产)思想外,对各地小麦和玉米生育期间的主要气象因子的进一步分析表明,这种差异更与当地的气象条件显著相关.

对不同生态类型区小麦和玉米两季产量的分析表明,各地两季作物产量差表现不同,其中,豫中和豫东南两地与河南省整体情况一致,以小麦产量显著高于玉米产量,但豫北区域则以玉米单产显著高于小麦单产.这主要是因为河南省小麦生长季的主要限制因子积温、降水量均以豫中和豫东南区域的显著高于豫北区域,从而有利于小麦产量潜力的发挥,而在玉米生长季的日照时数除豫北下降较少外,其他区域均呈大幅下降(20% ~25%),同时,豫东南和豫中区域玉米生长季雨量增加(分别为34.4%和17.2%),且这些降雨大多发生于玉米开花授粉期,因此,阴雨寡照成为豫东南和豫中区域玉米产量潜力发挥的主要限制因子,从而造成该区域玉米产量的下降.

因此,如何基于河南省不同区域当前小麦玉米生长季气象因子变化特征,因地制宜的调整小麦玉米的品种结构、选择适宜的播期、优化小麦玉米两熟种植制度,充分利用各地气候资源,发挥作物产量潜力,将是实现河南省小麦玉米均衡增产重要途径.

[1] 王馥棠.近10年来我国气候变暖影响研究的若干进展[J].应用气象学报,2002,13(6):755-766.

[2] 杨晓光,刘志娟,陈 阜.全球气候变暖对中国种植制度可能影响Ⅰ.气候变暖对中国种植制度北界和粮食产量可能影响的分析[J].中国农业科学,2010,43(2):329-336.

[3] 周 力,周应恒.粮食安全:气候变化与粮食产地转移[J].中国人口资源与环境,2011,21(7):162-168.

[4] 刘志娟,杨晓光,王文峰.气候变化背景下中国农业气候资源变化Ⅳ.黄淮海平原半湿润暖温麦-玉两熟灌溉农区农业气候资源时空变化特征[J].应用生态学报,2011,22(4):905-912.

[5] 周曙东,周文魁,林光华,等.未来气候变化对我国粮食安全的影响[J].南京农业大学学报:社会科学版,2013(1):56-65.

[6] 杨建莹,陈志峰,严昌荣,等.近50年黄淮海平原气温变化趋势和突变特征[J].中国农业气象,2013(1):1-7.

[7] 于卫东,赵国强,陈怀亮.气候变化对河南省主要农作物生育期的影响[J].中国农业气象,2007,28(1):9-12.

[8] 何守法.小麦和夏玉米一体化种植布局与技术经济效果研究[D].郑州:河南农业大学,2009.

[9] 李彤霄,赵国强,李 有.河南省气候变化及其对冬小麦越冬期的影响[J].中国农业气象,2009,30(1):143-146.

[10]郭 瑞,季书勤,王汉芳,等.气候变化对河南省中、北部冬小麦播期和越冬的影响[J].河南农业科学,2011,40(1):37 -40.

[11]姬兴杰,朱业玉,刘晓迎,等.气候变化对北方冬麦区冬小麦生育期的影响[J].中国农业气象,2011,32(4):576-581.

[12]何奇瑾,周广胜.我国夏玉米潜在种植分布区的气候适宜性研究[J].地理学报,2011,66(11):1443-1450.

[13]成 林,刘荣花,马志红.增温对河南省冬小麦产量的影响分析[J].中国生态农业学报,2011,19(4):854-859.

[14]成 林,刘荣花,王信理.气候变化对河南省灌溉小麦的影响及对策初探[J].应用气象学报,2012,23(5):571-577.

[15]朱新玉,刘 杰,史本林,等.气候变暖背景下中原腹地冬小麦气候适宜度变化[J].地理研究,2012,31(8):1479-1489.