聚苯胺的合成及其对六价铬吸附实验研究

陈 诚,李 曦,刘 信,胡善洲,焦龙华,董玉林,刘 鹏,李全华

(武汉理工大学 理学院化学系,湖北 武汉 430070)

聚苯胺是应用广泛的结构性导电高分子材料之一,其结构多样,合成方法简单,原料易得,有良好的稳定性[1-2],在防腐涂料、抗静电和电磁屏蔽材料、超级电容器电极材料、传感器等领域已获得大量的应用[3-7]。

聚苯胺分子中含大量的胺基和亚胺基功能基团,对重金属离子具有良好的络合作用[8-9];同时这些胺基和亚胺基还具有还原性,可与氧化电位较高的重金属离子发生氧化还原反应;聚苯胺对部分重金属离子(如Pb2+、Hg2+)有离子交换功能且具有很好的耐溶剂性能,使得聚苯胺能够广泛适用于各种复杂的吸附环境[10-11]。

采用化学氧化聚合法合成聚苯胺,并通过氧化还原滴定法研究其对Cr(VI)的吸附性能,使学生既可以初步了解有机高分子的合成,又可以巩固大学分析化学中的定量分析方法,并加强了学生对物理化学中表面吸附理论的理解;同时,该实验包含减压蒸馏、滴定、过筛等重要化学基本操作,是一个适用于培养学生独立自主思考能力、强化学生基本实验操作的综合性实验。

1 仪器与试剂

仪器:Lambda35紫外/可见光分光光度计(美国PerkinElmer仪器有限公司);GZX-9140MBE数显鼓风干燥箱(上海博迅实业有限公司医疗设备厂);SHZD(Ⅲ)型循环水真空泵(河南省予华仪器有限公司);SHZ-82恒温振荡器(常州国华电器有限公司),标准检验筛(浙江上虞市五四纱筛厂);减压蒸馏装置,移液管,恒压滴液漏斗,滴定装置,圆底烧瓶等。

试剂:苯胺(AR);过硫酸铵(AR);重铬酸钾(AR);硫酸亚铁铵(AR);浓盐酸;浓硫酸;磷酸;N-苯基代邻氨基苯甲酸指示剂;实验用水均为去离子水。

2 实验

2.1 聚苯胺的合成

将0.05mol新鲜减压蒸馏的苯胺加入到250mL的圆底烧瓶,并加入100mL、1mol/L的盐酸溶液,搅拌混匀,再用恒压滴液漏斗向其中慢慢滴加75mL、1mol/L的过硫酸铵和50mL、2mol/L的盐酸混合液,室温反应2h,抽滤,水洗3次;将产品于50℃干燥24h,得到墨绿色的聚苯胺粉末。样品采用紫外可见光谱进行表征,取少量所得聚苯胺溶于N,N-二甲基甲酰胺溶剂,在300~800nm波长范围内测其吸收。

2.2 聚苯胺对六价铬的吸附实验

将干燥好的聚苯胺研磨,过筛得所需粒径的聚苯胺备用。称取一定量的重铬酸钾,用去离子水溶解配成相应质量浓度的Cr(VI)溶液;移取100mL一定质量浓度的Cr(VI)溶液至锥形瓶中,再放入一定质量、一定粒径的聚苯胺,将锥形瓶放入恒温振荡箱中,20℃下恒温振荡一定时间后过滤。根据国标GB/T 15555.7—1995采用氧化还原滴定法测定滤液中剩余Cr(VI)的质量浓度。吸附量按下式进行计算:

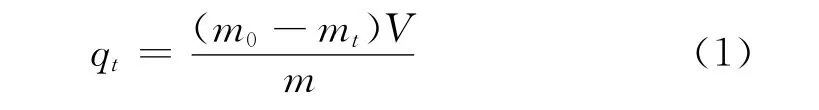

其中,qt为t时间聚苯胺对Cr(VI)的吸附量(mg/g);m0和mt分别为Cr(VI)的初始质量浓度和经吸附t时间后剩余质量浓度(mg/L);V 为溶液体积(L);m 为聚苯胺的质量(g)。

当吸附达平衡时,聚苯胺对Cr(VI)的吸附量即为平衡吸附量qe。

3 结果与讨论

3.1 聚苯胺的表征

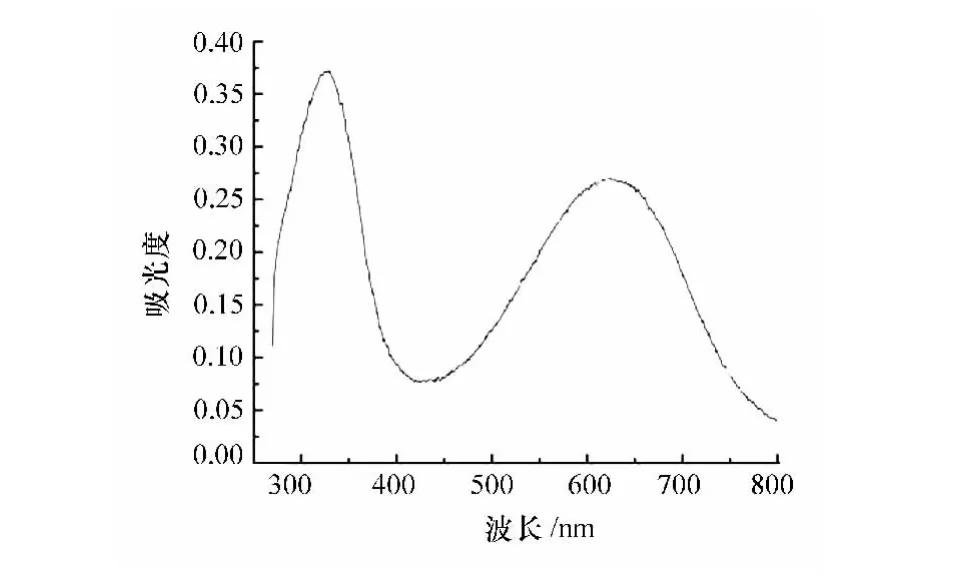

制备的聚苯胺紫外光谱如图1所示,在328、627 nm处出现吸收峰,这是聚苯胺的翠绿亚胺盐形式的特征吸收峰。

图1 聚苯胺的紫外可见光光谱

3.2 聚苯胺对Cr(VI)吸附性能的研究

3.2.1 吸附剂粒径对吸附的影响

向5个250mL的锥形瓶中加入100mL、400 mg/L的 Cr(VI)溶液,分别加入0.2g不同粒径(0.074~0.097mm、0.097~0.125mm、0.125~0.2 mm、0.2~0.3mm、0.3~0.45mm)的聚苯胺,20 ℃下恒温振荡120min后,测定滤液中剩余Cr(VI)浓度并计算吸附量,结果如图2所示。从图2可以看出,随着聚苯胺粒径增大,吸附量逐渐减小。这是因为聚苯胺粒径越大,其总表面积越小,在吸附过程中吸附剂与六价铬的接触面积越小,所以吸附量减小。

图2 粒径对Cr(VI)吸附的影响

3.2.2 吸附剂的加入量对吸附量的影响

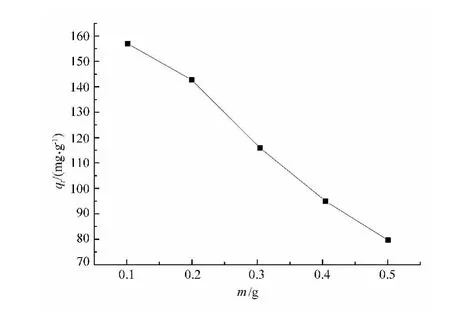

吸附剂的加入量对吸附量的影响如图3所示(聚苯胺粒径为0.125~0.2mm,其他条件与3.2.1节相同。从图3可以看出,随着聚苯胺加入量的增加,吸附量逐渐减小,实验结果与吸附量计算公式的结果一致。

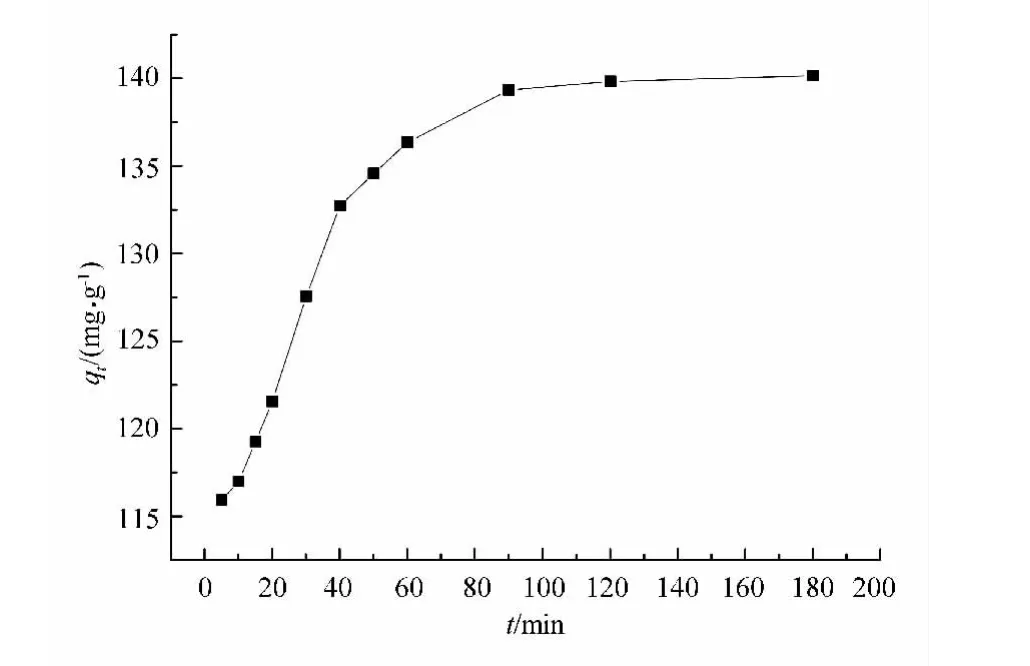

3.2.3 吸附时间对吸附的影响

吸附时间对吸附量的影响如图4所示(聚苯胺粒径为0.125~0.2mm,其他条件与3.2.1节相同。图4表明,吸附量随着吸附时间的增加而增大,大约2h时达到饱和。采用动力学模型H0YS方程和Lagergren方程进行模拟,求出各模型参数和相关系数,结果见表1。由表1数据可知,二级动力学H0YS的相关系数R,R2=0.999,相对于Lagergren模型,该模型计算出的qe与实验值比较接近。因此,我们认为聚苯胺对六价铬的吸附符合H0YS二级动力学模型。

图3 吸附剂的加入量对Cr(VI)吸附的影响

图4 时间对Cr(VI)吸附的影响

表1 吸附动力学模型拟合参数和相关系数

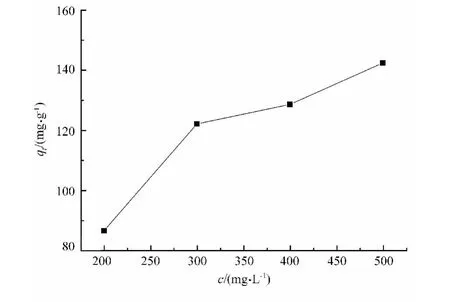

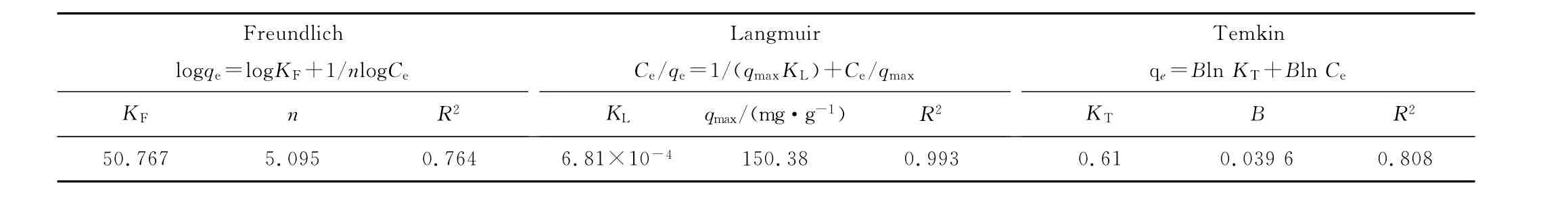

3.2.4 Cr(VI)离子初始浓度对吸附的影响

Cr(VI)离子初始质量浓度对吸附量的影响如图5所示,(聚苯胺粒径为0.125~0.2mm,其他条件与3.2.1相同)。从图5可以看出,随着初始铬质量浓度的增大平衡吸附量增大,初始铬质量浓度较低时平衡吸附量的增大趋势明显,随着质量浓度变高,增大趋势趋于平缓。采用等温吸附模型Freundlich方程、Langmuir方程和Temkin方程进行模拟,求出各模型参数和相关系数,结果见表2。由表2数据可知,聚苯胺对六价铬的吸附比较符合Langmuir等温吸附模型,其相关系数最大。由该模型计算出的最大吸附量为150.38 mg/g。实验环境等因素对最大吸附量有影响,学生可通过改变吸附条件,以测得不同条件下聚苯胺对六价铬的最大吸附能力。另外,由于本文采用测量铬浓度方法的局限性,故初始铬的质量浓度比较大,如若采用分光光度法[12]、ICP等方法测定铬含量,可适当降低初始铬浓度。

图5 质量浓度对Cr(VI)吸附的影响

表2 等温吸附模型参数和相关系数

4 结论

(1)qt随吸附时间的增加而增大,2h后达到平衡;qe与铬的初始浓度和聚苯胺的粒径有关;聚苯胺对六价铬的吸附符合H0YS二级动力学模型和Lang-muir等温吸附模型,计算得单分子层最大吸附量为150.38mg/g。

(2)该综合实验涉及基本操作较多,如减压蒸馏、抽滤、过筛、滴定等,对于巩固学生的基础化学操作及基本理论有很大的帮助。

(3)实验方案可由学生自行查文献拟定,确定初始铬含量与吸附剂的比例、聚苯胺的粒径、吸附环境等条件,同时在利用氧化还原滴定法测定六价铬浓度时,也要求学生自行根据相应的滴定情况确定加入的滤液量,大大拓展了学生自主思考的空间。

(

)

[1]张可青,张新荔.化学氧化聚合法合成高电导率聚苯胺研究进展[J].化工新型材料,2010(8):27-29.

[2]何月苹,陕绍云,方瑞萍,等.聚苯胺导电性能的研究进展[J].粘接,2013(1):71-74.

[3]王爱银,阚景晴.导电聚苯胺的合成、性能及应用[J].科技创新导报,2008(25):5-6.

[4]徐浩龙.羧甲基纤维素接枝丙烯酸掺杂聚苯胺对Pb(II)的吸附研究[J].科学技术与工程,2012,12(16):2913-3916.

[5]Liao D C,Hsieh K H,Chem Y C,et al.Interpenetrating polymer networks of polyaniline and maleimide-terminated polyurethanes[J].Synthetic Metals,1997,87(1):61-67.

[6]Sukeerthi S,Contractor A Q.Molecular Sensors and Sensor Arrays Based on Polyaniline Microtubules[J].Analytical Chemistry,1999,71(11):2231-2236.

[7]Belanger Daniel,Ren Xiaoming,John Davey,et al.Characterization and Long-Term Performance of Polyaniline-based Electrochemical Capacitors[J].Electrochem Soc,2000,147(8):2923-2929.

[8]李新贵,窦强,黄美荣.聚苯胺及其复合物对重金属离子的高效吸附性能[J].化学进展,2008,20(3):227-232.

[9]Huang Meirong,Peng Qianyun,Li Xingui.The modification of polymer sorbents and their absorption for heavy metal ions[J].Chem Eur J,2006,12:4341-4350.

[10]徐惠,徐垚,郭东红.铜离子和六价铬离子在聚苯胺/凹凸棒石纳米复合材料上的竞争吸附[J].硅酸盐学报,2011,39(10):1559-1563.

[11]黄美荣,李新贵,李圣贤.聚萘二胺的合成及其对重金属离子的高效反应吸附[J].化学进展,2005,17(2):299.

[12]奚旦立,孙裕生,刘秀英.环境监测[M].修订版.北京:高等教育出版社,1995:324.