《创造》季刊“评论”栏综论

咸立强

(华南师范大学文学院,广东广州510006)

《创造》季刊“评论”栏综论

咸立强

(华南师范大学文学院,广东广州510006)

《创造》季刊“批评”这一栏目名称其实并没有在创刊号上标示出来。郭沫若编《创造》季刊第1卷第2期时,同时着手重排创刊号,在随后登出的创刊号广告中,“评论”栏才在创刊号的目录中被明确地标示了出来。“批评”栏中的文字存在从翻译批评向创作批评转变的现象,“评论”栏与“杂录”栏里面的文字存在着一定程度的交错现象,有些应放入“评论”栏中的文字被放入了“杂录”栏,这些都体现了创造社同人栏目安排方面较为灵活的处理手腕。

《创造》季刊;“评论”栏;郭沫若

在现代文坛上,“异军突起”的创造社开创了一个辉煌的文学时代,最主要的凭借便是他们创办的一系列文学刊物。其中,《创造》季刊的创办及“评论”栏的设置,尤为引人瞩目。张勇指出,“翻阅与《创造》季刊和《创造周报》同期或更早些的文学期刊,通过比较我们不难发现,前期创造社期刊栏目设置的最大创新点就是文艺批评和评论专栏的开辟和建设。”并认为正是《创造》季刊“将文学批评作为一种新型文体样式在纯文学刊物上最早表现出来。”作为文坛的“闯入者”,创造社同人以“打架”的方式在文坛上杀出了一条血路,而“打架”最重要的方式和途径便是“批评”,而“批评”之于创造社的意义尽可从“评论”栏窥见一斑。时至今日,“评论”栏的价值和意义已经得到学界充分的认可与肯定,许多学人在其著作中都有所论述;相比之下,对“评论”栏本身的梳理,便略显粗糙,许多细节问题都值得进一步仔细推敲。笔者以为,关注细节,将相关问题的研究推向细化,对目前的创造社研究来说,是推动研究趋向深入,夯实已有研究成果最为有力的方式和途径。

一、郭沫若与《创造》季刊“评论”栏

现有论著谈及《创造》季刊“评论”栏的设置时,都认为“创作”“评论”“杂录”三个栏目最早出现于《创造》季刊创刊号。据笔者所知,实际情况并不如此简洁明了。

《创造》季刊第1卷第1期“编辑余谈”中分别有郁达夫和郭沫若留下的几段文字。其中,郭沫若写的两段文字如下:

以上达夫的余谈后半截有关于第二期的预告的,我因为不关紧要,删去了些。我在这改版机会,再来补写几句。

本志有改版之必要的原因是(一)初版错误太多,(二)自第二期起,改用横排,须求画一。

里封面及各栏栏面图样均出自陶晶孙兄之手。

一九二二年七月六日沫若志

本期改版后,得卫天霖兄的封面画使增色彩,这是我们为艺术及私情上两都感谢不尽的。

二三年六月十四日,沫若再志

单从上述文字中我们可以知道,《创造》季刊创刊号似乎有三种不同的排印版本,即最初由郁达夫编辑的版本、郭沫若1922年7月编辑版和郭沫若1923年6月编辑版。迄今为止,笔者尚未搜罗到郭沫若1922年7月编辑版,也未有学人详细谈及创刊号几个不同版本的具体情况。因此,笔者以为,具体情况如何,尚需进一步考证或等待新的史料的出现。

《创造》季刊第1卷第2期《编辑余谈》中,郭沫若说:“印刷方面,我觉得横行要便利而优美些,所以自本期始。以后拟一律横排;第一期不久也要改版,以求画一。”1923年5月上旬,《创造》季刊第2卷第1期出版,刊载“《创造》第一卷各期之目录”。其中,“第一号”的目录下有这样一段文字:“购定诸君!本号现已另排,与后出四号,一样格式,内容稍加修改,不日出书,特此先告。”既然申明“不日出书,特此先告”,说明此前由郭沫若另排的版本并没有出。否则的话,按照1922年7月郭沫若写的《创造》创刊号重排原因,那时重排后的《创造》已经和《创造》季刊第1卷第2期“画一”,自然也就与其他后出的几期相一致,如此一来,广告中似乎也就不需要如此啰嗦。另外,《创造》季刊第2卷第1期还另外单独登载了《创造》创刊号的广告:“本号现已改排,照后出诸号之例,一律横行,内容错误之点,已全部改正,不日出书,特此预告。”笔者由此推断,1922年7月,郭沫若重排的《创造》季刊创刊号当年并没有出版,而是一直等到1923年6月20日,增加了卫天霖的封面画之后,郭沫若在1922年就已经改编完成的《创造》季刊创刊号才正式出版,这也就是通常所说的《创造》季刊创刊号的第二版。也就是说,《创造》季刊创刊号公开出版发行的编辑版本,并非像有些人说的那样,存在三种编辑版本,实际上就只有两个版本:1922年3月15日出版的郁达夫编辑本和1923年6月20日出版的郭沫若编辑本。这两个版本的创刊号,在目录和内容页里都没有标示出“评论”栏的栏目名称。

郭沫若与《创造》季刊创刊号“评论”栏有着特别密切的关系。之所以如此说,乃是基于这样两个判断:首先,“评论”栏的设置是由郭沫若参与发起的。在《海外飞鸿》中说:“《创造》出版后,每期宜专辟一栏,以登载同人互相批评的文字,用六号字排出最好。”其次,也是最重要的一点,就是《创造》季刊创刊号上出现“评论”这个栏目名称,和郭沫若直接相关。笔者手头有标注“中华民国十八年五月二十五日版”的《创造》季刊创刊号,目录中并没有“创作”“评论”“杂录”三个栏目名称;杂志的目录和内容,在事实上的确被分为前中后三个部分,第一部分共141页,从郭沫若的《创造者》开始到郭沫若的《诗五首》结束;第二部分共17页,页码重新编排,从郭沫若的《〈少年维特之烦恼〉序引》开始,到张资平《“创作”》结束;第三部分共25页,页码重新编排,从郁达夫翻译的《杜莲格来的序文》开始,到张资平《写给谁的信》结束。刊物虽然被清晰地划分成了三个部分,却没有明确地标出“评论”这个栏目名称。就此而言,虽然郭沫若两度说明要使得改版后的创刊号与后面几期“画一”,实际上在一些地方并没有“画一”。譬如,在《创造》第1卷第2期的目录中,明确标出了“创作”“评论”“杂录”三个栏目名称;按照不同栏目,明确标示出了各篇的顺序号;每篇文章后面都明确地标示出所在的页码数;在内容页中,“评论”这一栏目名单独占一个页码,黑体大号字体排出,栏目名称下面是一幅岗顶狮吼图。这些明确的栏目信息创刊号上都没有。到了郭沫若编辑的《创造季刊》第1卷第2期,决定重排创刊号,也正是在这一期所登载的创刊号广告上,《创造季刊》第1卷第1期的目录才有了显著的变化:目录被明晰地分成了“创作”“评论”和“杂录”三个栏目,而且前面还标示出了“第一”、“第二”和“第三”。因此,“评论”这个栏目名称正式出现在《创造》季刊(包括广告中的创刊号目录)上,可以说是郭沫若努力的结果。

创造社期刊登载的广告中,《创造》季刊创刊号的目录都明确地标示了“评论”这一栏目名称,但我们不能够把后来的广告中这样明晰的标示移植到先前出版的期刊上来。“评论”栏在目录和刊物内容页明确地被标示出来使用,乃是始于《创造季刊》第1卷第2期。《创造季刊》第1卷第1期只是有意要如此做,也具体地落实到了版面的编排上。但是无论是目录还是内容页,却都没有明确地将“评论”这一栏目名称标示出来,这是需要研究者们注意的,不能以后来广告中出现的目录置换原始的期刊面目。另外一个值得注意的问题,是1922年5月11日损(茅盾)在其发表的《〈创造〉给我的印象》一文中说,“《创造》第一期第二栏‘评论’里有一篇郁达夫君的《艺文私见》。”《创造》创刊号的目录和正文中并没有明确地标示出“评论”栏,为何茅盾说是“‘评论’里”?我想,这大概出于两个原因:首先,就是创刊号的确较为明确地分成了三部分,“评论”栏在事实上是存在的;其次,就是郁达夫在《编辑余谈》中曾明确提到了“评论坛”这样的字眼。郁达夫在《创造》创刊号的“编辑余谈”中说他自己“本来打算在评论坛里,大大的做一篇中国创作界批评,因为没有工夫读新出的各杂志和日报上的小说,所以竟流产了。”郁达夫的话中,显示创造社同人最初想要开设的批评栏的名称似乎应是“评论坛”。然而,不知道是什么原因,“评论坛”的名称并没有出现在《创造季刊》创刊号上。

二、“评论”栏文字一览

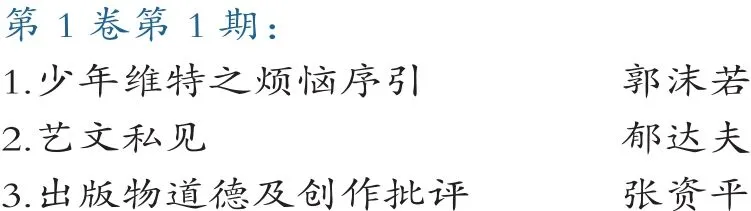

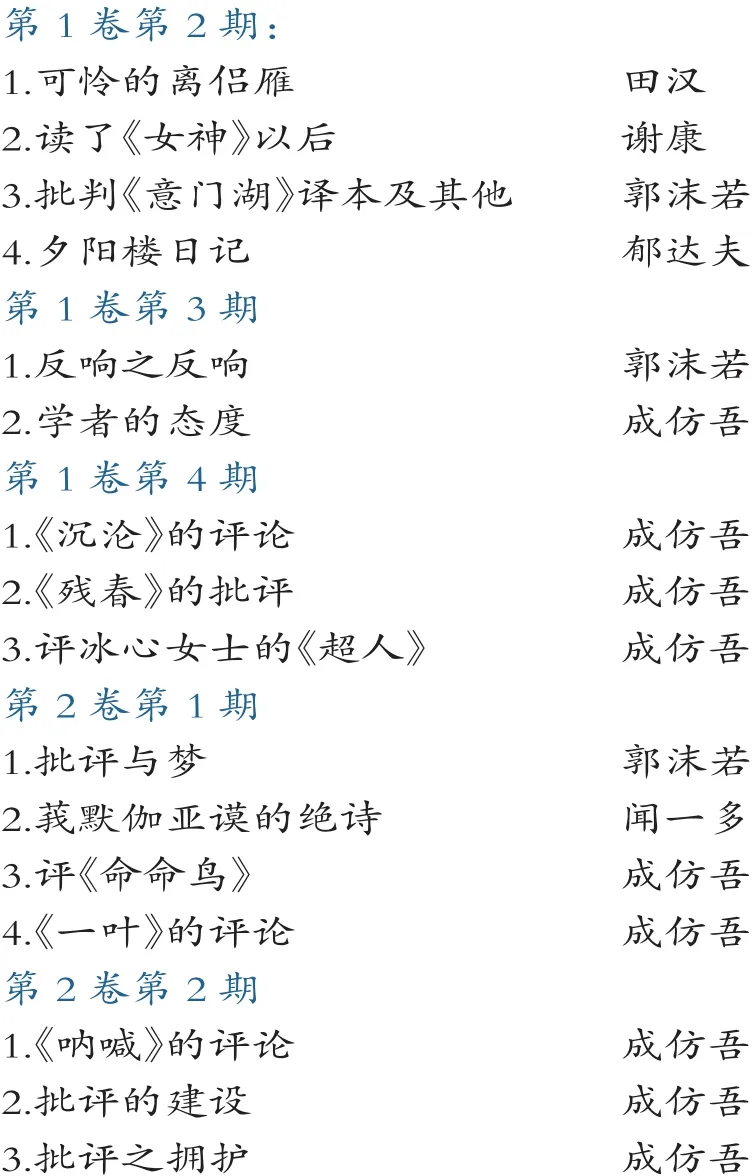

《创造》季刊第2卷第1期后面刊登有“《创造》第一卷各期之目录”,各期“评论”栏所刊登文字一目了然。

《创造》季刊“评论”栏共发表文章19篇,作者共7位。其中,成仿吾9篇,郭沫若4篇,郁达夫2篇,张资平1篇,田汉1篇,谢康1篇,闻一多1篇。上述这些资料都不难查,稍稍翻阅《创造》,便能得知。然而,一经排列之后,一些有意思的是问题便浮现出来。譬如《创造》季刊创刊号“评论”栏三篇批评文字,分由郭沫若、郁达夫和张资平担任。创刊号中成仿吾虽也有文字发表,但他贡献的不是批评文字,而是一篇小说——《一个流浪人的新年》。小说后面附录的是几位同人的批评,且批评方式多样,短评、诗等都有,一起构成了一个复杂的文本关系网络。其实,从某种角度来说,成仿吾的这篇小说及其后面附录的文字,才更吻合郭沫若关于“评论”栏的设想:“《创造》出版后,每期宜专辟一栏,以登载同人互相批评的文字”。成仿吾和创造社其他同人,显然此时在刊物这一崭新的阵地上还没有找到各自合适的位置,或者说因为成仿吾那时尚在湖南兵工厂工作,批评的责任暂时落在了郭沫若和郁达夫等同人的头上。待到成仿吾从湖南来到上海,开始着手《创造》季刊第三期的编辑工作,他所撰写的批评文字蓦然增加,甚至包揽了第1卷第4期和第2卷第2期上“评论”栏所有的文字,成为名符其实的创造社批评大将,创造社三驾马车也随之正式成型。

《创造》季刊前3期“评论”栏里发表的文字,除了郁达夫《艺文私见》、谢康《读了〈女神〉以后》之外,其他由创造社同人操刀撰写的文章,批评对象几乎全是翻译问题或与翻译相关的问题:《〈少年维特之烦恼〉序引》是郭沫若对自身翻译的介绍和评论,《出版物》道德谈的是“翻译和转载”,《可怜的离侣雁》评说的是法国诗人魏尔伦,《批判〈意门湖〉译本及其他》批评的是周作人重译的《法国的俳谐诗》和唐性天译的《意门湖》。选择翻译问题展开批评,作为“异军突起”的突破口,既是偶然,也是创造社同人有意识地选择的结果。但是,当“黑旋风”成仿吾逐渐成为创造社批评的干将后,批评的问题逐渐由翻译转向创作,而且是针对具体的作家作品的批评,如对《沉沦》《超人》《命命鸟》《呐喊》等的批评。虽不能说《创造》季刊的批评存在一个由翻译批评向创作批评的转向,但是从这些刊载的批评文章却可以明晰地见出《创造》的批评主要就是集中在这两大板块,而且在《创造》上的这两类批评文章,也的确呈现出比较明显的先后顺序。从当时曾经发生的影响来看,这些批评文章出现的顺序并非随意为之。翻译在创造社成立之前就已经成为郭沫若和文学研究会成员交锋的问题,而在1918年郭沫若和张资平谈论办纯文学杂志的时候,以为“中国有数的两大杂志”,“里面所收的文章,不是庸俗的政谈,便是连篇累牍的翻译,而且是不值一谈的翻译”,加之以翻译最能彰显创造社同人这批久居海外学子们的水平,而有原文本的翻译,尤其是在错译误译问题上,最能见出是非对错,所以从翻译入手实现自身的“异军突起”,无疑是非常恰当的方式和途径。在这个问题上确立了自身的优势后,对于具体作家和文学作品的批评,则成为创造社同人阐述自身文学理想和审美追求的必要手段。至于这些批评在批评对象的选择方面似乎有所偏重,“对于文学研究会诸人的作品似乎还成为批评的主体”,之所以如此,乃是多种因素共同作用的结果,亦可说是因缘际会,时势使然。

三、“评论”栏与“杂录”栏的关系

《创造》季刊“评论”栏里的文字固然在现代文坛上引起了巨大的反响,但就篇幅而言,所占分量仅与“杂录”栏相当罢了,远远不能和“创作”栏相比。《创造》季刊各期“创作”、“评论”与“杂录”栏篇幅(页码)分别为:141、17、25;141、49、22;137、27、58;149、18、27;157、36、46;153、23、39。综合起来看,“创作”栏的篇幅一般为“评论”栏篇幅的7倍,最少的也有3倍;“评论”栏与“杂录”栏的篇幅则相差不多,基本维持在1∶1的水平。就这一点来说,创造社被视为“崇创作”的一派,并非没有道理,而且郭沫若等创造社同人也都以能创作自诩。在《文学革命之回顾》一文中,郭沫若就说过:“文学革命是《新青年》替我们发了难,是陈、胡诸人替我们发了难。陈、胡而外,如钱玄同、刘半农、鲁迅、周作人,都是当时的急先锋,然而奇妙的是除鲁迅一人二外都不是作家。”在创造社诸作家中,郭沫若的诗早已闻名于世,他的《女神》皆创作于《创造》系列刊物创办之前。《创造》上刊载的文学创作,最为惹人注意的,还是小说。张资平和郁达夫真正有分量的小说,基本都是在《创造》上发表的。郁达夫被称为“创造社之皮”,张资平被称为“创造社之肉”,在社团的组织和运转方面,似乎不如郭沫若的“创造社之骨”来得重要,但是“皮”的光鲜与“肉”的丰腴,正是《创造》获得大众认可的最直接的因素。只是因为后来两者都与创造社“决裂”,在后来的创造社及文学史的书写中,他们的身影有所淡化罢了。

《创造》季刊中,“创作”栏的篇幅远远超过了“评论”栏,占据着非常突出的位置。笔者以为,这也是创造社同人有意为之的结果。我所说的有意为之,单只是从栏目的设置和安排这个角度来说的。《创造》季刊每期文章都分成了三栏:“创作”、“评论”和“杂录”。为什么分为上述三栏,归类的标准是什么?其实这里面并没有什么一定的说法,“杂录”栏更是如此。有些文字为什么要纳入“杂录”栏中?在这些问题上,如果非要划出一个确定性的标准来,估计当事人对此也会很为难。以《创造》第2卷第1期为例。这一期“评论”栏里,一共有四篇文章:《批评与梦》(郭沫若)、《莪默伽亚谟的绝诗》(闻一多)、《评〈命命鸟〉》(成仿吾)、《〈一叶〉的评论》(成仿吾);“杂录”栏里,一共有五篇文字:《艺术与人生(英文演说)》(徐志摩)、《“雅典主义”》(成仿吾)、《喜剧与手势戏》(成仿吾)、《论“注释”及其他》(郭沫若)、《编辑杂谈》(成仿吾)。“评论”栏中闻一多的《莪默伽亚谟的绝诗》和“杂录”栏中成仿吾的《“雅典主义”》、《喜剧与手势戏》及郭沫若的《论“注释”及其他》一样都是对翻译的批评,为什么有的放在了“评论”栏,有的却放在了“杂录”栏?被人称道的成仿吾批评的“三板斧”,第二和第三板斧一般都认为是《“雅典主义”》和《喜剧与手势戏》两篇批评文字。既然创造社同人将“评论”栏的设置当成了自办刊物栏目设置的突破点,为什么却分散了这个突破点的力量,将本来最适合放在“评论”栏的文字放进了“杂录”栏?

不仅是《创造》季刊第2卷第1期“评论”栏和“杂录”栏存在区分不清的情况,其他几期也都程度不等地存在这一情况。譬如《创造》季刊第2卷第2期“杂录”栏中刊登的郭沫若《英国诗人葛雷的〈墓畔哀歌〉》,其实和收在《创造》季刊第1卷第2期“评论”栏中田汉的《可怜的离侣雁》一样,都是对西欧诗人的评介。其他像《海外归鸿》《歧路》《通信》等收在“杂录”栏中的文字,其实都是很好的文学批评。虽然像《海外归鸿》《歧路》《通信》等文字,我们可以说是因为书信等形式的缘故,和一般的文学批评文字有所不同,所以收录在“杂录”中,可是,《“雅典主义”》《喜剧与手势戏》《英国诗人葛雷的〈墓畔哀歌〉》这些文字既有成例在先,收入“评论”栏中本来应该是理所当然的事情,可是却偏偏被放入了“杂录”栏中。笔者以为,“评论”和“杂录”文字的这种安排,一方面和版面整齐有关,若是将上述提到的那些可以放入“评论”栏中的文字都放入“评论”栏,“杂录”,有几期的“杂录”栏就只剩下1篇文章加上编辑“余谈”或“纵谈”,三个栏目之间也就太不成比例了。创造社同人固然看重批评,但是与创作相比,批评仍然是第二位的,或者说批评是从属于创作之需要的。《创造》季刊第1卷第3期“编辑余谈”中,成仿吾说,“然而我们的努力,终当以创作为中心。”在《创造》季刊第1卷第4期“编辑余谈”中,成仿吾又说,“研究或介绍之类的东西,横竖与创作栏没有关系,我们的创作栏决不会被他挤得缩小丝毫的,所以我不仅望他们继续写下去,还希望别的朋友们也多多做些别的研究或介绍之类的作品。”这些都说明了“创作”之于《创造》的中心地位。“研究或介绍”只能从属于“创作”,而不可能在地位上超越“创作”。由此反观“评论”和“杂录”栏的交叉问题,很有可能是通过将“评论”栏中的文字转移到“杂录”栏的方式,保持“创作”栏的独尊地位。经过“杂录”栏的拆分之后,“评论”栏虽然独立于“创作”栏,但在分量(篇幅)上却没有了可比性,不至于在版面上造成喧宾夺主的效果。

(责任编辑:廖久明)

注释:

①张勇亦持此说,参见张勇:《1921-1925中国文学档案——“五四”传媒语境中的前期创造社期刊研究》,济南:山东人民出版社,第78页。

[1]张勇.1921-1925中国文学档案——“五四”传媒语境中的前期创造社期刊研究[M].济南:山东人民出版社,2012.

[2]成仿吾,创造社与文学研究会[J].创造季刊,1924,1(4).

[3]郭沫若.海外归鸿·第二信[J].创造季刊,1923,1(1).

[4]损(茅盾).《创造》给我的印象[J].文学旬刊,1922(37).

[5]郁达夫.编辑余谈[J].创造季刊,1923,1(1).

[6]咸立强.文学场视野里的创造社翻译文学批评[J].华南师范大学学报,2014,(3).

[7]郭沫若.创造十年[A].学生时代[M].北京:人民文学出版社,1979.

[8]陈翔鹤.郁达夫回忆琐记[A].陈翔鹤代表作[C].北京:华夏出版社,1999.

[9]咸立强.创造社与文学研究会论争缘起研究的回顾与重探[J].中国现代文学研究丛刊,2009,(1).

[10]郭沫若.文学革命之回顾[A].郭沫若全集(16)[M].北京:知识产权出版社,2004.

[11]陶晶孙.忆创造社[A].牛骨集[M].上海:太平书局,1944.

I206

A

1003-7225(2014)04-0057-04

*本文为教育部人文社科项目(12YJC751090)阶段成果,四川郭沫若研究中心社科项目(GY12A05)阶段成果。

2014-08-05

咸立强(1977—),男,山东平邑人,华南师范大学文学院教授、硕士生导师。