奥巴马政府关注缅甸的背后……

目前中国国内对奥巴马政府的对华政策存在较大分歧,有学者认为美国“亚太再平衡战略”是针对中国的,近年来中日在钓鱼岛、中国和菲律宾与越南在南海争端的升级都弥漫着美国的影子。另有学者认为,奥巴马政府对华战略远非“遏制”那么简单,美国也无法像冷战期间对苏联那样来遏制中国。笔者试图通过美对缅关系来分析对这个问题的认识。

美国在缅甸有多少的经济和安全利益?缅甸虽然是一个资源比较丰富的东南亚国家,但是对美国这个世界第一大经济体而言,这点资源真是“小菜一碟”。因此,连美国的学者都说,美国在缅甸的经济利益是可以忽略不计的。从安全的角度看,缅甸的地理位置对美国同样无足轻重,不属于美国必须掌控的重点地区。此外,缅甸既没有针对美国的恐怖主义组织和行动,缅甸军政府联合朝鲜制造核武器也被证明是子虚乌有,连“金三角”出产的海洛因和其他毒品在21世纪以后也不再把美国作为主要市场。综上,奥巴马政府调整对缅政策、拉近与缅甸的关系并不是为了获取经济利益和保护美国的安全。

推进缅甸的民主、保护人权是奥巴马政府的主要目标吗?虽然多数美国人推崇民主和人权,推广美国的民主价值观和政治体制是美国对外战略的三大目标之一,但是,从缅甸的个案来看,民主和人权显然不是美国的核心目标。众所周知,1988~2010年在缅甸执政的军政府肯定不是世界上最专制和残暴的政权,但我们并没有看到美国矢志不渝地推动沙特阿拉伯、科威特、卡塔尔等中东国家以及亚洲的文莱等绝对君主制国家的民主化进程;对巴基斯坦、泰国不断发生的军人政变也往往是“睁一只眼,闭一只眼”,不痛不痒地批评几句或者取消无足轻重的军售、军事演习就算完事;对菲律宾国内的绑架、政治残杀等人权事件更是熟视无睹。为何美国只盯着缅甸不放,不依不饶呢?只能说缅甸军政府不是美国的盟友,美国国内又有强大的院外势力不允许美国接受缅甸军政府的示好。

美国在缅甸有针对中国的行为吗?这是毫无疑问的。表面上看密松电站被搁置是因为缅甸国内民众的反对,但实际上,美国不少的NGO(非政府组织)做了大量的铺垫和煽动,笔者多次的亲身经历可以证明这一点。美国政府虽然没有公开抨击密松电站,但是用实际行动支持了缅甸政府搁置密松电站的行为,不仅称赞吴登盛政府尊重民意,并且给予了加强双边高层往来、不再追究2010年大选等几方面的奖赏。至于希拉里在2011年12月访缅前夕提醒缅甸人民要警惕那些旨在掠夺缅甸资源的外来投资,更是将矛头指向中国。从2013年初以来,美国不少官员和学者持续呼吁中国的学者支持美国介入缅北“民地武”(缅甸少数民族地方武装)与缅甸中央政府的和谈,并且公然接受克钦独立军等缅北“民地武”领导到美国访问,表现出美国已全然不顾中国政府的重大关切,直接插手涉及中国安全的重大问题。至于为什么要介入缅北和谈,美方的解释是缅北持续的冲突产生了人道主义和人权问题,美国不能坐视不管;其次,中美双方需要通过一些具体的功能合作降低互不信任度,美方在和平谈判方面的经验可以为中国所用,因此,缅北和谈应该也可以成为中美双方合作的突破口。但试想,如果中国提出以美国—墨西哥边境存在的问题作为推进中美务实合作的试点,美国人会怎么想?

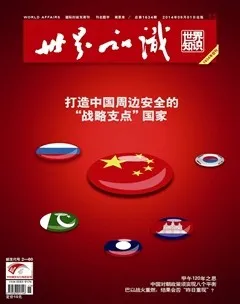

从以上三个方面的分析来看,奥巴马政府调整对缅政策的逻辑已经非常清楚了。美国虽然在缅甸没什么直接的经济和安全利益,但缅甸在中国的对外开放战略中具有举足轻重的意义,缅甸局势的发展变化尤其是缅北地区的冲突直接影响到中国边境地区的安全、稳定。无论是过去20多年的制裁还是奥巴马政府的“接触加大棒”政策,目的都只有一个,阻碍中缅合作的深化,阻止中国通过缅甸进入印度洋,进而滞缓中国的崛起。民主、人权只是奥巴马政府对缅政策中的副产品。

当然,用遏制来定性奥巴马政府的对华战略确实不全面,也不准确。且不论中美在部分领域还有很多的合作,奥巴马政府牵制中国的手段也和冷战期间美国对待苏联有很大的差别,不是以军事手段为主,并且避免中美双方直接发生武装对峙。目前美国在很大程度上是利用其对国际规则以及价值观的主导权,通过对规则的解释以及西方媒体的渲染,贬低中国的国际形象,压制中国利用现存的国际体系崛起的空间。比如在缅甸,美国就利用其在民主价值观的优势和缅甸的民族主义情绪,广泛运用“企业社会责任”、“环境影响评估”、“社会影响评估”等概念,成功使中国对缅甸的援助和投资成为了影响中缅关系的负面资产。因此,无论从哪个角度观察,美国政要宣称美国发展与缅甸关系不是针对中国、美国与中国在缅甸没有竞争等,都不足为信。