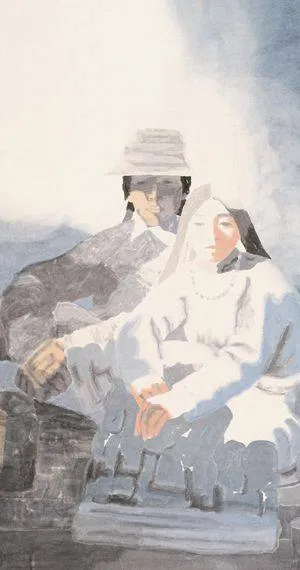

品物——《心与象合》节选

借生活物象品味心性,明代画家沈周,著有一篇杂文《听蕉记》:

“夫蕉者,叶大而虚,承雨有声。雨之疾徐、疏密,响应不忒。然蕉何尝有声也,声假雨也。雨不集,而蕉亦默默静植;蕉不虚,雨亦不能使之为声。蕉雨故相能也。蕉静也,雨动也,动静戛摩成声,声与耳又相能而入也。迨若匝匝插插,剥剥滂滂,索索淅淅,床床浪浪,如僧讽堂,如渔鸣榔,如珠倾,如马骧。得而象之,又属听者之妙矣。长洲胡日之种蕉于庭,以伺雨,号‘听蕉’,于是乎有所得于动静之机者欤?”

文中,沈周借助于芭蕉和雨声的描写来表达自己的感受,并感觉出一种形象的产生,这就是象。这里象是生活结晶,沉淀的形象。这个象又是由外象引出内象,也就是我们所说的得而象之。这种形象既不是芭蕉,也不是雨,而是内心深处的一种体验。如“如僧讽堂”、“如珠倾”、“如马骧”,都是作者的亲身体会。“如僧讽堂”讲的是僧者在庙堂里念经的声音,“如珠倾”即像玉珠一样的溢倾而洩的声音,“如马骧”即像马昂首的样子。这是作者的生活记忆,又是作者的艺术形象储存及关于艺术语言的储存。由两个物象产生出第三、第四个形象——这与老子“道生一,一生二,二生三,三生万物”有关。从具体描写来看,又与具体对象有所不同,它既不是对象又是对象,是从对象里转换而来,没有芭蕉,雨就难以遇见此时心象。这种互为转换、互为升华的关系,只可意会不可言传。有时我们创造一种形象,心象合一时,一定是多年的感觉忽然被找到,就像一个诗人突然想到一个好句子,与他的心性相融,而不是在描述一个现象。这时他所达到的感知是“即心即境,心与象同”,象传出境界,境界贮存于自然万物事理之中。沈周的感觉是在芭蕉和雨中合体而生的,由自然之音引出主题心性之音。这些普通的生活经验,内涵着淡泊清澈的品质,此时我们看到沈周已将平常景提升为一种艺术哲理境界。这种象我们称之为意象,中国画就是要体会和发现意象。

从《听蕉记》由听引发出的感觉,又由听觉引出心里的图像,最后又由心象回归到听,使之由原有的时空引发出多元时空的自我经验。这个经验的时空被转回为意象,沈周找到了一种形式,并将形式转换为心体。他在倾听之时,其感觉正是寻找自己曾经历过的自然,这些平常的自然之景在体味中被突然化为心象之境。这样形成的艺术是真正有感而发,借物生象,物象相融,形成心象合一而达到意象,这也是中国画的人文体验方式。

中国画讲“外师造化,中得心源”,前者为自然生活,后者为文化体验。我的理解是从生活中找到文化感知的内核,让心体贯穿着“一月映一切水,一切水印一月”的理念。月是一种最纯净的文化品格,水便是一种体验和承载的方式。月是理,水是事(神意:事理合一);月是心源,也是事物规律。水是生活的方式,当生活方式能映印月的品质,其规律也融在事物之中。心性的发现与心性所达到的境界是通过整体来实现的。因此我觉得通过这样的一个禅理来理解“喻物取象”、“心与象合”的道理,对于我们理解中国画的文化基础和意象方式与水墨画创作是有意义的。