当互联互通的“非洲梦”照进现实……

今年5月李克强总理访问非洲期间,中国与肯尼亚签署了关于蒙巴萨—内罗毕铁路相关合作协议。根据远期规划,该铁路将连接肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、卢旺达、布隆迪和南苏丹等东非六国,将促进东非现代化铁路网的形成和东非地区经济发展,为东非一体化提供基础设施保障。

长期以来,跨区域的基础设施建设在非洲政界、商界、媒体和学界受热捧,实现非洲各国间的“互联互通”已经是非洲10亿民众共有的“非洲梦”,这种强烈诉求与当前非洲对未来发展方向的定位密切相关。在2000年左右,以南非前总统姆贝基、尼日利亚前总统奥巴桑乔为代表的非洲政治家把“非洲一体化”和“非洲复兴”作为非洲的两大世纪目标提出,其中“非洲一体化”被视为“非洲复兴”的必要前提和必经之路,因为长期积贫积弱的非洲国家只有以“抱团取暖”的方式,才能实现非洲大陆在国际体系中的崛起。

在“一体化”实践中,已有成熟经验的欧洲自然成为非洲学习和效仿的对象。欧洲一体化的方式是以整合域内经济为前提,最终过渡到政治上的一体化。非洲一体化同样遵循这种“先经后政”的发展逻辑,南部非洲国家发展共同体、西非国家经济共同体和东非共同体等非洲次区域组织努力推动域内资本、服务和人员的自由流通,以加快共同市场的建设,但要实现这些,需要有与之相辅的跨国、跨区域基础设施,而这已成为非洲经济一体化遇到的最大难题之一。

互联互通对非洲发展的影响

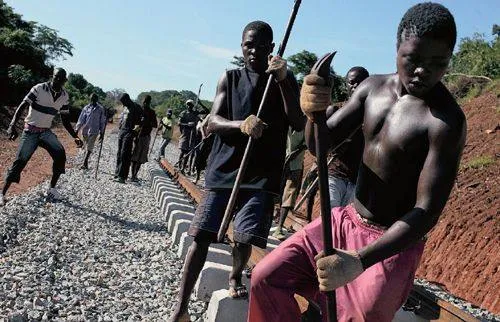

目前,非洲尚未形成完整的交通运输体系,大多数交通线路从沿海港口伸向内地,彼此间互相孤立。多数非洲国家都是资源出口型经济模式,其中16个内陆国家资源禀赋高,但普遍落后于沿海国家,缺乏便利的交通基础设施制约着内陆国家的发展,刚果(金)、赞比亚、南苏丹、津巴布韦、尼日尔等国均面临出海口短缺、货运渠道不畅的难题,资源优势难以转化为发展优势。非洲联盟指出,非洲是世界上运输费用最高的地区,运输成本占非洲内陆国家总生产成本的20%到40%,远远高于发达国家10%的平均水平。根据非洲当地中企的评估,从刚果(金)第二大城市、工矿城市卢本巴希到非洲西海岸的安哥拉卢安达港或是东非坦桑尼亚的达累斯萨拉姆港的运输费用,要远高于从中国天津港到这两个港口的海运费用。

基础设施互联互通方面的滞后,也导致非洲发展的内生动力严重不足,在全球化经济体系中最易受到外部因素的冲击。目前,非洲国家间贸易在非洲贸易总额中仅占10%~12%,而相比之下,欧洲地区的区域内贸易为72%,亚洲为52%,北美为48%,中东也有16%~20%。南非贸易和工业部长戴维斯认为,如果非洲的域内贸易总量能够增加50%的话,那么非洲人均地区生产总值将增加30%。

非洲心余但力拙

从20世纪五六十年代非洲国家独立之际起,非洲国家集体商讨和出台的跨区域战略建设规划举不胜举,“跨区域基础设施建设”也是非洲联盟历年首脑峰会上出现最频繁的话题之一,各种方案不断被取消、修改、充实或更新。

到目前为止,主要有四大规划方案。一是“泛非高速公路网”,由非洲统一组织在上世纪70年代制订,包括南北和东西向“三横六纵”的九条跨国公路;二是“十大铁路通道”,由非洲铁路联盟于2004年提出,旨在实现非洲铁路一体化,几乎覆盖所有非洲国家;三是“非洲行动计划”,2005年由非盟制订,确定20余个优先基础设施建设项目,其中跨国项目九个;四是“非洲基础设施发展规划”,2012年由非盟首脑会议审议通过,对现有跨区域项目进行整合与补充,确定了44条跨区域“交通走廊”,提出了2020年、2030年和2040年“三步走”方案,成为非洲跨区域基础设施建设的指导文件。同时,为了强化规划落实的力度,非洲联盟还启动了“总统支持基础设施倡议”,采取具体项目由一国首脑负责的“包干制”。

非洲虽有详尽、成体系的战略规划,但在具体实施上面临艰巨挑战,大部分规划被束之高阁,或是举步维艰,互联互通的“非洲梦”难以照进现实。

第一,资金缺口过大。仅撒哈拉以南非洲基础设施建设的资金缺口就高达500亿美元,在金融危机和西方财政紧缩政策影响下,非洲外部融资的空间减小,加上非洲国家自身发展水平较低,经济实力有限,很难靠自身力量满足基建资金巨大的缺口。

第二,协调难度大。跨区域项目涉及的国家繁多,目前非盟自身的政治协调能力欠缺,各国都是优先考虑“利我”项目,有些非洲国家经济产业或者出口商品结构趋同,因此并不希望在本国给“竞争对手”铺路搭桥,同时部分沿海国家因自身物流条件优越而忽视内陆国家的合作要求。种种因素导致非洲资源难以整合,“单干”和“撂担子”现象突出。

第三,原有交通网缺少维护,破败不堪。如“泛非高速公路网”已建的部分目前有1/4路段缺失,并有2.5万公里需要修缮和升级,刚果(金)的卢本巴希原本有铁路通往安哥拉的本格拉港,但因年久失修,早已报废,赞比亚境内的两条主要铁路线路——坦赞铁路系统和赞比亚铁路系统也处于半瘫痪状态,坦赞铁路目前运量只是高峰时期的1/5。

最后,多数规划好大喜功,与非洲实际脱节。目前,非洲对跨国互联互通充满热情,但其中也掺杂着不少浮躁和冒进的成分,如非洲一些官员、学者热议的“双C”(从埃及开罗到南非开普敦)或是“双S”(从塞内加尔达喀尔到吉布提)的洲际铁路,更多属于政治“造势”,拿不出令人信服的科学调研证明该项目能对当地发展起多少带动作用。

中国能够扮演什么角色

近20年来中非经贸关系实现了跨越式发展,而中非在基础设施建设领域的合作成果尤为显著。中国“要想富,先修路”的朴实理念在非洲备受推崇。近年来,中国依靠在资金、设备和技术方面的性价比优势,成为非洲工程承包市场上的“龙头”。2011年南非标准银行报告认为,非洲基础设施建设有2/3的资金来自中国。2012年,中国企业在非洲完成承包工程营业额408.3亿美元,占中国对外承包工程完成营业总额的35%,非洲已连续四年成为中国第二大海外工程承包市场。

尽管中国在非洲基础建设上成绩斐然,经验丰富,但跨区域基础设施建设历来是中非合作难啃的“骨头”。从中非合作历史来看,最有名的跨区域项目坦赞铁路虽曾对非洲相关国家的政治与经济独立起到重要的推动作用,但目前已破败不堪,严重依赖中方的“输血”才得以维持。囿于跨国项目的种种困难,之后中非合作中的跨国大型基础设施建设项目少之又少。而随着中非关系的日益紧密,以及中国对非经济影响力的日渐壮大,非洲要求中国支持其跨国项目的诉求愈发高涨,南非总统祖马曾多次与中国领导人沟通,希望中国支持南非领衔的“南北走廊计划”。对中国而言,跨国基础设施项目有助于提升中国对非影响力。在此背景下,在2012年第五届中非合作论坛上,中国主动把“参与非洲的跨区域基础设施建设”作为未来中非合作的重点领域之一。今年5月,李克强总理访问非洲四国时,提出中非可以合力打造非洲高速铁路网络、高速公路网络、区域航空网络的构想。

尽管非洲对于中国参与的呼声日益高涨,但是非洲互联互通是一个庞大、复杂的长期工程,不会一蹴而就,只能随着非洲发展水平的提升而不断改善,归根到底依赖于非洲自身能力建设,中国在参与过程中,切忌搞“一肩挑”,或是给予过高、过满的承诺,这不仅超出中国能力和职责范围,并且严重有损于中非关系良性、可持续的发展。根据当前国际经济合作的游戏规则以及以往中非合作经验,互利双赢、以市场为导向的商业化运作模式是惟一选择。

对于中非合作,可有以下几个方面的思考。首先,中国在参与合作时不可盲目冲动,对非方提出的项目应有充分的自行调研,综合考虑相关国的政局、政策协调与实施能力、财政和物力偿债能力以及社会舆论等因素,从盈利性和可操作性出发,避免“吃力不讨好”的现象出现。

其次,要循序渐进,先易后难。在项目选择上,应从一些市场条件成熟、商业边际效应较高或已有一定基础的国家入手,例如埃塞俄比亚连接吉布提的铁路项目,总路程不长,但能极大改善埃塞俄比亚的物流状况,且两国相关政策连续性较好。大量中企已经参与到非洲多国的国内交通干线建设,中方应利用好现有资源,避免“另起炉灶”,把这些国内干线向邻国延伸或串联,接好部分“断头”和“断尾”公路,也是很有意义的跨区域项目。在地区国家选择上,东非和南部非洲这些经济发展水平较高、安全形势较好的地区可先行先试。

第三,在行业选择上应多元考虑。非洲的互联互通不仅是公路、铁路,也包括航空、电力和通讯,而相较而言,通讯、电力等行业要比跨国公路、铁路建设容易些,尤其在通讯行业,中国已有实施跨国项目的基础,东非、西非多国的通讯传输网均由中企承建。

最后,应该有“开门办项目”的精神,积极拓展多元化的合作,通过与当地政府、企业、银行等共同投资、分担风险,形成“利益捆绑”,同时也可探索与欧美和其他新兴大国的合作,避免不必要的恶性竞争和外部干扰,实现优势互补。

(作者为中国现代国际关系研究院非洲所研究人员)