日本强化“资源外交”进行时

2014年7月,在完成对大洋洲国家的访问之后,日本首相安倍晋三在25日启程前往拉美五国,进行为期11天的访问。安倍密集出访,一个重要的目的便是开展“资源外交”,以确保日本能源资源的稳定供应,进而促进经济发展。

新形势下能源资源安全问题凸显

众所周知,日本是一个能源资源贫乏的国家,主要依靠进口来满足国内需求。20世纪70年代以后,日本能源自给率基本维持在20%左右,并且主要是得益于核能的开发和利用。如果不包括核能,日本能源自给率仅略高于4%。因此,与世界能源资源产地国建立和发展外交关系,促进相关领域的贸易和投资,成为日本外交政策及其国家战略的的重要内容。

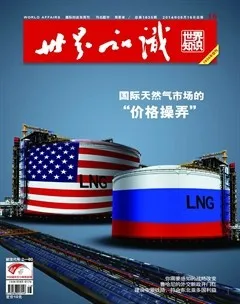

2011年3月,东日本大地震及福岛核泄漏事故的发生,给日本核电业乃至能源产业造成重大冲击。国内核电站基本停运,此前在发电量中约占1/3的核电改由火力发电替代,导致对天然气的需求大幅增加。2012年,日本液化天然气(LNG)进口额达6万亿日元,占当年世界天然气进口额的40%左右,比2010年增长了七成。虽然日本已明确表示将重启核电,但很难恢复到大地震之前的状况。能否以合理的价格保障国内天然气的稳定供应,成为近几年以及今后一段时期日本政府必需面对的课题。

同为世界经济大国、同样对能源资源有着巨大需求的中国和日本,在这一领域形成了明显的竞争关系。随着中日关系因2012年9月钓鱼岛争端持续恶化,日本明显加大了“资源外交”力度。

目前,全球能源资源产地的保护意识日益增强。同时,伴随国际地缘政治风险上升,能源资源等大宗商品价格波动频繁,供给风险增大。这对能源资源主要依靠进口的日本而言,需要尽早构建一个高效、稳定、安全的海外能源资源供应网络和体系。

“资源外交”注重多元化和自主性

中东是全球最主要的一个能源产地,也是大国纷争之地,时常爆发危机乃至战争。至今日本对中东的石油依存度仍高达80%,一旦中东地区出现突发事件,必然危及日本的石油等能源供应。因此,促进能源资源进口和投资多元化,拓宽来源渠道,分散和化解供应风险,是日本亟待解决的课题。

2013年,日本外务省任命70名外交官为“能源与矿产资源专业官”,主要负责与能源资源国之间的协调和信息收集工作,并与日本相关企业和机构共享所在地信息,以建立安全、稳定的能源资源供应体系。这些外交官被安插在富有能源资源的非洲、东南亚、北美、中东等50多个国家的日本驻外大使馆或总领事馆,反映出日本促进“资源外交”多元化的战略考量。

日本主要通过政府开发援助(ODA)、技术援助、人员培训及缔结经济伙伴关系协定(EPA)、双边投资协定等方式展开“资源外交”,与能源资源产地国建立战略性或制度性的合作关系。如安倍在2014年7月上旬访问巴布亚新几内亚时,承诺今后三年将为其提供200亿日元的ODA,用于援助巴新防灾整备等,巴新则向日本持续稳定供应液化天然气。

从“资源外交”的成果来看,日本越来越注重海外能源资源的自主开发。自主开发一般可以获取开采权和资源权益,具有较大的主动性,有利于提高能源资源供应的稳定性、保持国内经济平稳发展。至今,日本海外自主开发项目并不多。以石油为例,在20世纪80年代以前,日本海外石油自主开发比率为8%左右,之后有所上升,到90年代中期以后基本维持在15%左右。在2006年5月公布的《新国家能源战略》中,日本提出到2030年将海外石油自主开发比率提高到40%的目标。在2010年经济产业省公布的《能源基本计划》中,日本又提出到2030年将化石燃料的海外自主开发比率在26%的基础上提高一倍。在这一战略和政策的引导下,近几年日本进一步强化海外能源资源开发与投资。2013年以来,日本陆续与阿拉伯联合酋长国、巴林、赞比亚、澳大利亚、阿曼等国相关企业签署协议,进行石油、天然气开发及相关合作,有的项目已进入实际开采阶段。

需要指出的是,在推行“资源外交”的过程中,日本政府与能源资源相关机构、企业之间形成了一套促进海外能源资源合作的机制。早在1967年10月,日本便成立石油开发公团,为海外石油勘探、开发提供必要的资金和债务担保等。经过演变重组后,石油公团已发展成为现在的独立行政法人“石油天然气与金属矿物资源机构”(JOGMEC),其业务从最初的石油扩展到天然气、石油储备、煤炭、地热资源开发等。JOGMEC对推动日本企业走向海外能源资源市场、建设国家和民间两级石油储备等发挥了重要作用,促进了日本海外油气、矿产资源开发事业的发展。另外,日本国际协力银行、贸易保险等机构从融资、财政税收、风险担保等方面对“资源外交”给以配合和支持,共同推进日本海外能源资源贸易和投资活动。

“资源外交”呈深化调整趋势

安倍执政以来至今,出访的国家已有40多个,足迹遍布各大洲。首相出访频率之高、范围之广,表明日本意欲进一步加强和扩大对外政治关系和经贸合作,为“入常”拉选票,提高自身的国际影响力,牵制日益崛起的中国。其中,也不乏能源资源因素的考虑。

安倍出任首相后的首访地是东南亚国家越南、泰国和印度尼西亚,同年(2013)7月又对马来西亚、新加坡、菲律宾等东南亚国家进行访问。在日本天然气进口中,约30%来自马来西亚和印度尼西亚;煤炭进口的约20%来自印度尼西亚。加强与本地区内国家之间的能源资源合作,有益于日本缩短运程、降低运输等成本。

对于主要能源供应地的中东地区,日本自然高度重视。2013年以来,安倍多次前往中东,到访科威特、卡塔尔、沙特、阿联酋、阿曼等国,以扩大能源资源领域的合作。

对于盛产能源的俄罗斯,日本一直希望能在日俄之间铺设天然气管道,以谋求天然气的长期稳定供应,但乌克兰危机使日本对俄关系陷入困境。能否与俄罗斯开展大规模能源合作项目,还取决于今后日俄关系的发展。

伴随页岩气革命,美国天然气产量不断增加,对能源进口的需求减少,给全球能源供需结构带来深刻影响。长期对美大量出口能源的加拿大,开始寻找新的出口市场。2013年上半年,安倍出访美国之后,日本与美国就自2017年开始日从美进口液化天然气一事达成一致。同年9月,安倍访问加拿大时,与加拿大也达成类似协议,计划自2018年起日本从加拿大年均进口800万至900万吨的液化天然气。在2014年6月24日公布的新版《日本复兴战略》中,日本强调要尽早实现从美国进口液化天然气。

非洲也成为日本资源外交的一个重点地区。在2013年日本外务省任命的70名“能源与矿产资源专业官”中,有19名被派往非洲17国,所占人数最多。这些专业官被安排在有石油、天然气、页岩气资源的阿尔及利亚以及中国正在扩大石油投资的南苏丹、中国看好其金矿资源的加纳等地,可见日本的能源资源战略中隐含着遏制中国影响力扩大的意图。

当前,在中东局势混乱、南海形势紧张、乌克兰问题发酵的形势下,日本从这些地区进口能源资源的不确定性及运输风险上升,于是将视线转向大洋洲和拉美国家。在7月上旬安倍到访的大洋洲国家中,澳大利亚的露天煤矿采掘条件良好,在日本煤炭进口中约占60%;日本进口天然气的16%也来自澳大利亚。在近日安倍出访的拉美国家中,墨西哥开始对外资放宽能源市场准入限制,一些日本企业看好这一市场;智利是世界铜生产大国,在日本铜进口中约占一半的份额;巴西盛产铁矿,在日本铁矿进口中约占30%,日本还有意参加巴西的深海油田开发项目。

从安倍政府的外交动向不难看出,日本正在并将进一步强化“资源外交”。在继续维持巩固与中东、东南亚国家等传统能源资源产地国合作关系的同时,注重加强与北美、大洋洲及拉美国家之间的能源资源合作,以促进海外石油、天然气、矿产资源的贸易和投资发展。

(作者为中国社科院日本研究所研究员)