你需要感知的战略改变

“远端外交”

习近平就任国家主席以来,对外交工作倾注了大量精力,迄已出访八次,足迹遍及五大洲23国,开启了首脑外交新时代。在行程设计上,将大国、周边、发展中国家和多边外交有机结合起来,强烈体现全方向布局的意识和能力。发展中国家和新兴国家占据了习近平最多的出访时间,这完全符合新时期中国在世界上的自我定位和方略认知:中国再怎么强大,都不能忘记自己的根本,必须始终紧密依托发展中世界、深切造福发展中世界,因为那里不仅有着中国屹立于世界民族之林的道义基础和动力源泉,也有着中国在世界经济体系和国际政治格局中有所作为的最广阔天地。

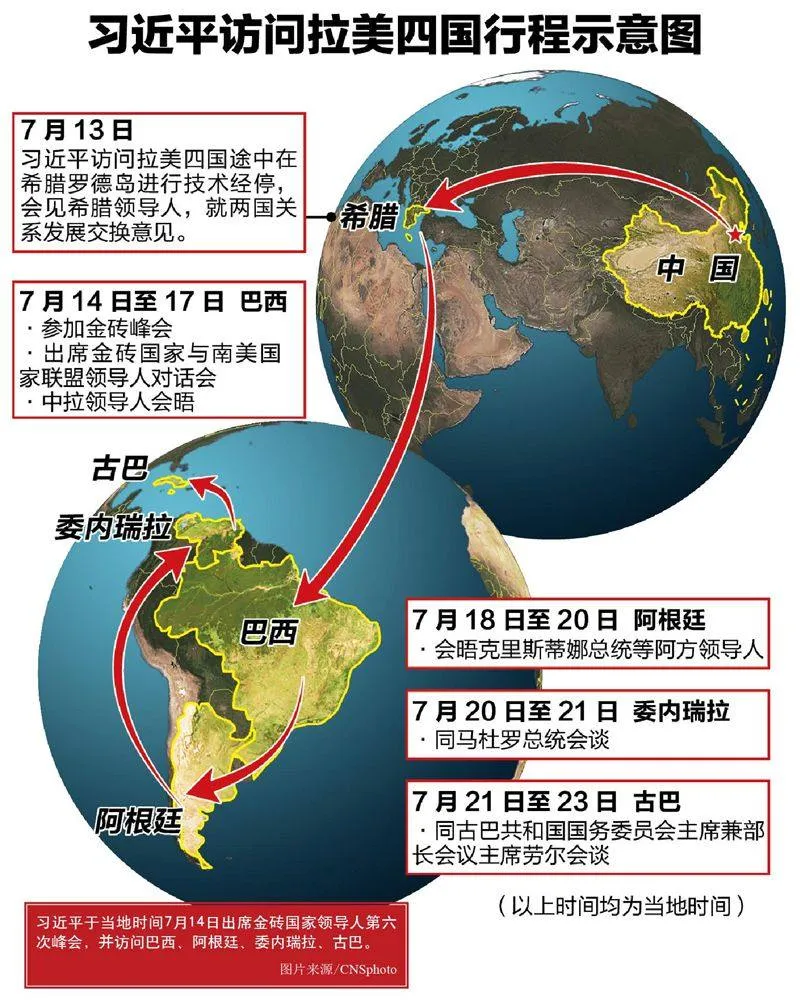

2014年7月,习近平访问了巴西、阿根廷、委内瑞拉、古巴,此前一年多他曾对特立尼达和多巴哥、哥斯达黎加、墨西哥进行国事访问,在会见特多总统时所说的那句“相知者,不以万里为远”已成为新时期中国与拉美关系的浪漫现实主义宣言。刚刚结束的这一次访问确立了中拉关系新格局,启动了“1+3+6”中拉合作新框架,一系列涉及贸易、投资、基础设施专项贷款、人文交流的量化目标是如此雄心勃勃,连同中国帮助巴西建设特高压输电网路、帮助阿根廷建设核电站、帮助委内瑞拉发展卫星技术等批量大项目的达成,以及中国、秘鲁、巴西合作修建横跨南美大陆的“两洋铁路”计划可行性研究的启动,以令人信服的方式提升了中国在西半球的影响力,昭示着中国与拉美国家建设命运共同体的势不可挡。

同样的势头,在另一个方向上通过2013年3月和2014年5月习近平和国务院总理李克强分别对非洲进行的访问也得到充分体现。同样综合运用双、多边手段,同样依托富有层次感的合作新框架(“4+6+1”),同样以经贸纽带、矿能合作、装备输出、市场对接为龙头,中非关系迈上新台阶。中国对拉美、非洲的首脑外交在谦虚体贴和拉家常式的语境中进行,没有说教强迫,没有居高临下,没有颐指气使,使这些国家深刻体会着在这个世界上谁才真心把他们所在的地区看作“希望大陆”,谁才真正对他们平等相待并愿为帮助他们实现可持续发展扎扎实实地做事情。

可以用“远端外交”来定义中国在拉美、非洲的进取。中国在深耕周边外交、积极构建新型大国关系的同时,以前所未有的力度和规模经营远端,丰富着中国外交的层次和布局。拉美、非洲都是发展中国家最集中的地区,距离虽然遥远、发展虽然落后,但极具资源禀赋、市场潜力和后发优势。广大拉美、非洲国家与中国的关系渊源深厚,相互理解和同情发自内心,他们曾经帮助新中国在世界上获得立足之地,如今正在接受中国的回馈,并与中国一道用相互扶持、共同发展的实际行动自发弥补国际公平和公义面向发展中世界的缺失。

金砖模式

习近平此次访拉的头号议程,其实是出席7月15日至16日在巴西福塔莱萨举行的金砖国家峰会。在分别代表亚、非、拉、欧四地区的五个新兴大国的共同努力下,金砖合作拥有了自己的开发银行和应急储备,与正加紧筹资并已取得重大进展的亚洲基础设施投资银行一道,为南南合作确立了真正意义上的核心机制。这势将提升发展中国家在国际金融和经济体系中的自主选择权和自我抒困力,终将扩大发展中国家在国际金融和经济体系中的话语权和协作力。

以国际货币基金组织和世界银行为主要支柱的国际金融体系受控于美国和西方,面对新兴国家的群体性崛起日益显示出局限性。金砖国家的经济总量占全球比重已超过20%,有望在二、三十年之后达到50%。在扩大中国在国际货币基金组织和世界银行中投票权的承诺在落实中遭美欧实际爽约之后,中国决定不再等待,要采取实际行动,借鉴国际通行的多边融资管理和投放方式,推动发展中国家的利益在国际金融体系中得到更多反映。建立金砖行和亚投行,不是要挑战和推翻现行国际金融体系,而是对现行体系进行补充和发展。各大金融机构和区域融资安排相辅相成、形成合力,将对世界经济稳定发展提供更为有力的支撑。这是中国的本意,也聚合着发展中国家的愿望。

经过内部平等协商,金砖行已确定永久行址设在上海、首任行长由印度人担任,此外还确立了平等出资的模式、投资基础设施建设的重点和向发展中国家开放放款注资的原则。这开了一个好头,但其建章立制还有很多工作要做,必须面对发展中世界的复杂状况。金砖行需要向世界提供更多具体信息,包括如何提供具有吸引力的贷款产品、如何优于其他的国际组织甚至是商业银行、如何解决有限资源与发展中世界无限需求之间的矛盾,等等。推动国际金融体系改革,建立公正合理国际新秩序,细节推敲与顶层设计同等重要,两者都做好才能确保历史轨迹最大程度朝着心中的目标发展,推动建立公正合理的国际新秩序才不会只是一个梦想。

谁的“后院”

西方对中国与拉美、非洲关系的高歌猛进紧张不已,一些拒绝放下冷战思维、不肯摘下有色眼镜的人以你输我赢的观点、醋意翻滚的口吻加以评述,将中国的外交进取同美国和西方的利益对立起来,刻意渲染美国的“惊慌失措”,宣告拉美、非洲即将进入新的大国争夺时代。他们不仅错误地估计了未来,也扭曲地审视着现在。

不只是在拉美、非洲,事实上,美国的全球影响力都处在无可遏止的下滑之中,这种下滑有着深刻的地区内部思潮变化和利益扭转背景。世界经济发展与合作的重心正加速向太平洋地区转移,这是一个连美国都真心承认并深度卷入的转变,拉美、非洲国家焉能游离其外?它们纷纷投入“跨太平洋的握手”,比肩面向亚太国家建立新的战略关系,是在同发展机会握手。

造成美国影响力下降的另一原因在于美国自身。这个超级强权国家正遭遇空前严重的内外问题,对外战略不得不专注于中东、亚太和欧洲事务,无暇深耕拉美、非洲。美国虽有心拢住这两个方向的国家,重新开始重视美洲自由贸易区建设并承诺将把跨太平洋伙伴关系协议(TPP)扩展到拉美,在非洲也摆出加大发展援助力度的姿态,但相对于中国不含意识形态色彩、不设政治附加条件、不强植改革模式、急当地国家发展之所急的合作战略,美国则显得心不在焉且缺乏现实号召力。

自1823年门罗总统提出“美洲是美洲人的美洲”以来,美国在拉美地区长期实行主导性、排他性的战略,视拉美为美国的“后院”,但这一状况正在发生永久性的改变。尽管拉美地区看华盛顿脸色行事的新自由主义政权仍然星罗棋布,但务实新自由主义和务实左翼的地盘正在不断扩大,整体左转趋势有目共睹,针对美国的利益独立性和民族主义情绪迅猛发展。在今天,拉美、非洲国家眼中的美国,更像是给该地区带来深重灾难的新自由主义经济路线的强加者、区内政治危机的阴险渗透者和最大的毒品买家,私利主导下的美国对拉美政策令地区国家产生严重的腻烦和离心倾向。国际矿能市场的有利变化和亚太市场的日趋重要为拉美国家的对外政策提供了新的自主选项,“太平洋意识”消蚀着拉美国家的对美依附特征。

美国正在失去的其实是整个世界。由某一国家单独主宰世界的时代即将走入历史,代之而起的是一个多极并立、发展多元、市场一体的世界。在这样的时代,拉美不是任何国家的“后院”,世界其它任何地区也不应是哪个强国的“后院”。排他式的“后院”思维、“后院”意识带有浓重的冷战烙印,应和霸权主义、强权政治一道被扫入历史垃圾堆。

战略改变

冷战期间,拉美、非洲曾是美苏对抗的边缘战场,发生在古巴的导弹危机一度濒于点燃第三次世界大战的导火索。但拉美、非洲将不大可能成为“新战场”,因为中国在这两个地区的外交进取并没有与美国的利益发生直接利害冲突。

当前,中国对拉美、非洲的外交,本质上是在多年耕耘、积累基础上的创新,中国伸出的不是帝国的“龙爪”,而是共同利益的纽带。这一纽带强调的是两大市场的对接,突出的是基础设施的更新,带来的是借贷模式的创新、不搞附加政治条件的指令性经济援助,符合在经历新自由主义经济改革失败剧痛之后深受重债、贫困拖累的拉美、非洲国家的现实紧迫需求。它没有抢美国和西方的生意,没有输出发展模式,更没有挤占美国和西方的军事安全利益,从某种意义上讲是在帮美国和西方的忙、补美国和西方的台。

中国和美国对拉美、非洲的政策都在发生重要变化:前者是积极主动,大举参与和支持有关地区的发展;后者是努力维持自己的影响力,但不再将拉美视为一个地缘政治整体,而是需要区别对待的不同国家的集合。这些政策变化存在交集。拉美、非洲之大,应当容得下中美两个大国和东、西方在此以各自方式发挥作用并创造共赢空间。拉美、非洲作为资源和文化禀赋丰富的大陆,在太平洋和大西洋两个方向上左右逢源,符合全球再平衡趋势,符合各方共同利益。

曾有那么一段时间,中国的拉美外交不能完全放开手脚,既是因为中国自身实力有限,也是出于对可能引起美国不良反应的过多顾虑。但现在,新的风格标杆已经竖立起来。强国外交与弱国外交的根本区别在于能不能在世界上根据自己的利益设置自己的议程。当中国站在新的实力基准线上,对外关系的种种部署必须优先考虑自己的议程,围着美国转不仅不会创造更广阔的天地,反而有可能把路走得越来越窄。中国与拉美国家发展关系堂堂正正、顺乎规律,不应再从属于、受制于对美关系。

美国前财长萨默斯在他新近发表的文章《美国的全球领导力已经衰落》中说,“赛场上最危险的事情是因为害怕犯错而陷入被动。不管是出于保存优势,或是心有忌惮,总的来说,不敢前进是战略大忌”。萨默斯的这番话是用来告诫美国外交政策制订者的,但对上升中的中国同样具有警示意义。中国正处在实现全球利益拓展的关键阶段,外交要杜绝傲慢情绪,拒绝强权争霸思维,避开大国恶性竞争锋芒,防止掉入地缘政治陷阱,但也要脚踏实地积极有为,认准了的事就放手去做,不能妄自菲薄、固步自封,看别人的脸色行事。必须把握好这两方面的平衡,再难也要把握好。习近平对拉美、非洲的访问处处可见此种意识的流露,一种基于走和平发展道路坚定性的有节制的自信增长是外界观察新时期中国外交最应感知的战略改变。