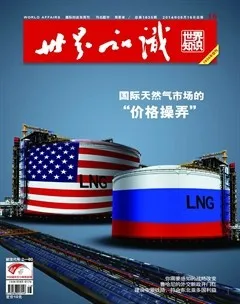

天然气,国际政治玩家的重磅筹码

国际天然气市场:三大板块价格差异明显

国际天然气市场具有明显的地域化特点。当今国际天然气市场分为三大板块:北美板块、欧洲板块、亚太板块。三大市场之间长期存在较为明显的价格差异,其中北美天然气价格最为低廉,欧洲次之,亚太最高。这种价格差异的形成有一定客观原因。

一,国际天然气贸易的独特形式。天然气贸易主要采取两种形式——管道天然气贸易与液化天然气(简称“LNG”)贸易,但LNG运输成本较高,因此管道天然气就成为天然气贸易的主要形式。英国石油公司(简称“BP”)数据显示,在2012年全球天然气贸易中,LNG贸易仅占32%。而管道的修建受地理因素影响较大,容易形成地域性分割。对管道运输的依赖,降低了各个市场之间调剂余缺的能力,增加了天然气贸易的地域性。地区管网的修建水平、资源禀赋导致的市场同气源之间的差异,都成为导致地区天然气市场价格差异的因素。

北美自身就拥有丰富的天然气储量;西欧国家尽管天然气储量普遍偏低,但是俄罗斯常规天然气储量世界第一,且气田主要位于西西伯利亚,距离西欧较近,因此西欧板块天然气价格不会太高;而亚太天然气市场供气国主要是东南亚国家(如马来西亚、印尼)和澳大利亚等国,不仅储量低,且受地理条件限制难以修建跨国天然气管线,因此亚太板块天然气价格最高。同时,三大板块天然气管线长度呈梯次分布。据调查,2013年北美、欧洲和亚太天然气管线长度分别为2102395公里、461604公里和150831公里。资源禀赋和管线限制使得亚太板块成为主要LNG消费地区,其中东亚进口LNG总量占世界进口总量的73.5%,仅中日韩三国LNG进口量就占到全球总量的67.4%。

二,定价机制不同。北美地区是全球天然气市场化程度最高的地区,美国20世纪八九十年代就开始将市场竞争机制引入国内天然气市场,并通过相关法令,在天然气生产、运输与销售环节实现全面市场化。北美天然气市场同时又采取不同气源竞争的定价机制,充分反映供求关系。同时,依赖丰富的天然气储备,完善的管道设施,北美天然气价格得以长期低位运行。

欧洲大陆则是采取长期合同框架下的气价与油价挂钩机制。尽管在统一天然气市场化方向努力多年,但不同国家、企业与管道之间的分割,使得欧洲天然气市场化程度非常低,因此其天然气价格受制于长期合同和国际原油市场,难以下降。

在亚太地区,天然气运输设施建设落后,且亚太地区最初大规模进口天然气是为了替代原油进行发电,因此亚太地区天然气定价多跟随日本采用日本原油加权平均价格(简称“JCC”),即是将天然气价格同石油价格联动的一种天然气定价机制。进入新世纪后,石油价格不断高企,自然就带动了亚太天然气价格上涨。

三,市场供给不足。2010年之前,全球天然气市场基本上供求平衡,但供给日益趋紧。2006年全球天然气产量超过消费量411亿立方米,而2010年这一数字则降为160亿立方米。供求日益紧张的趋势,导致国际天然气市场缺乏必要产能在不同市场板块之间进行有效调节。

但作为一种战略资源,国际天然气市场的运作又长期受到政治因素干扰,相关各方通过操纵天然气价格,进而使天然气从一种单纯的商品成为各个“操盘手”的政治武器。要成为国际天然气市场“操盘手”,需有两大必备条件。首先,必须要拥有丰富的天然气储备和产量并能大量出口,或至少拥有大量出口的前景,进而可以对国际天然气市场的供求产生影响。其次,“操盘手”必须是有影响力的政治大国,因为单纯的能源无法自动转化为政治影响力,必须辅助于有影响力大国的操纵。这就是为何像卡塔尔这样的国家,虽然拥有丰富的天然气储备,但也只是国际天然气市场的重要“参与者”,既无法对国际天然气运行产生根本影响,也无法对国际地缘政治形势产生影响。

依据此标准,目前有两大天然气“操盘手”,即俄罗斯和美国。两国既是天然气大国,又是有影响力的政治大国,并且两国在实践中都试图利用天然气定价以及天然气运行,为自己政治目的服务。

俄罗斯,国际天然气市场的“龙头老大”

自苏联解体俄罗斯联邦成立后,天然气就成为俄罗斯的“外交武器”。俄罗斯在天然气管道修建、价格以及运行等方面均同自身政治利益挂钩,以实现自身的政治目的。外界也将俄罗斯出口的天然气价格以及出口的国家作为俄罗斯的“外交指南针”。

结构化的天然气市场

苏联解体后,俄罗斯实力相对衰落,其利益关切长期集中在欧洲和独联体地区。但这两个地区对俄罗斯的政治重要性明显不同,欧洲同俄罗斯的关系主要为经济关系,俄罗斯对欧洲缺乏政治诉求;独联体对俄罗斯意义则不仅仅存在于经济层面,它更是俄罗斯外交和政治利益最为集中的地带。欧洲和独联体同俄罗斯结构化的关系,在俄罗斯的天然气市场中也有映射。俄罗斯天然气市场呈现明显的三级结构化特征,即核心市场、半边缘市场和边缘市场。核心市场,无疑是俄罗斯国内的天然气市场;半边缘市场,是同俄罗斯颇有政治渊源的独联体国家;边缘市场,是以西欧为代表的纯经济交易关系国家。天然气价格成为三大市场的划分标准,三大市场价格对比关系大致为1∶2.8∶3.3。

但俄罗斯的天然气市场结构并非固定不变,这一结构会随着目标国家同俄罗斯的政治关系变化而变化,天然气价格同样在其中扮演“指示标”的作用。

气价“取决于基辅的政治家”

2005年之前,乌克兰按50美元/千立方米的“优惠”价格向俄罗斯购买天然气。但2005年12月,俄乌就天然气价格爆发争端,俄方要求乌方按230美元/千立方米的市场价格购买,并不惜以掐断对乌克兰天然气供应相威胁。这一转变发生的根本原因在于2004年年底,乌克兰发生颜色革命,次年亲西方的尤先科当选乌克兰总统,他执行“脱俄入欧”的政策,俄乌关系急剧恶化。因此,俄罗斯立刻祭出“天然气大棒”。

此后的几年中,俄罗斯不断使用抬高气价、断气、归还天然气欠款等手段“敲打”乌克兰政府,目前俄罗斯将卖给乌克兰天然气价格从原先的286美元/千立方米提高至485美元/千立方米。

俄罗斯从不避讳将天然气价格同俄乌关系绑在一起的事实,俄罗斯曾有领导人公开声称,“俄罗斯卖给乌克兰的天然气价格取决于基辅的政治家”。每次俄乌天然气价格大战都由政治争端而起。

以天然气巩固独联体阵地

俄罗斯也经常将天然气作为外交武器,“教训”其他独联体国家。

白俄罗斯对俄罗斯有重要的战略意义,白俄罗斯同俄罗斯组成俄白联盟,是独联体境内同俄罗斯一体化程度最高的成员,同时白俄罗斯又是欧亚联盟重要成员。而白俄罗斯天然气完全依赖俄罗斯,因此,俄罗斯频频在双边关系关键时刻祭出天然气武器,向白俄罗斯施加压力。2006年8月,俄白哈三方就成立关税同盟展开研究,但俄白两方存在严重分歧。恰在此时,2006年12月,俄罗斯同白俄罗斯就天然气价格问题爆发争端,2007年初双方达成妥协。随之而来的是,同年10月俄白哈三国同意成立关税同盟。但俄白双方在关税同盟上的矛盾并未解决,俄罗斯为关税同盟可以在2010年7月如期启动,再次利用天然气“教训”白俄罗斯。2010年6月,俄罗斯以天然气欠款为由,威胁掐断向白俄罗斯供气,俄罗斯最终以天然气过境费让步换取白俄罗斯加入关税同盟。随着俄白关系深入发展,在对待白俄罗斯问题上,俄罗斯逐渐将天然气从“大棒”变为“胡萝卜”。2011年7月,俄罗斯降低向白俄罗斯出口天然气价格,同月俄白哈顺利取消三方之间海关关卡,统一关税。值得一提的是,经过多次“斗气”,俄罗斯已经控制了白俄罗斯境内所有天然气管线。

中俄天然气谈判为何是马拉松式的

苏联解体后,无论在政治还是经济领域,俄罗斯都长期忽视远东地区。在中俄天然气谈判中,俄罗斯态度一直不甚积极。早在2004年普京访华期间,中石油与俄罗斯天然气工业股份公司签署战略合作协议,拉开了中俄天然气谈判的序幕。但是到2014年5月21日中俄两国才签订正式的天然气协议。中俄天然气谈判为何持续长达10年?这主要是因为两国在天然气价格问题上分歧较大,而俄罗斯始终不肯妥协。

2013年年底乌克兰危机爆发,俄罗斯同西方关系急剧恶化,中国对俄罗斯政治意义快速上升,俄罗斯在中俄天然气谈判立场上逐渐松动,这对中俄天然气协议达成起到重要作用。回想一下,2009年受金融危机影响,俄罗斯经济形势极度严峻,GDP一度出现负7.8%增长率。2009年5月,俄方曾表示“将于2011年中期最终达成商业协议”。2011年普京访华前也曾透露,他的主要任务之一是希望为解决天然气合同价格分歧打下基础。但俄罗斯即使在面临如此严峻的经济局势时尚未在天然气价格问题上做出让步,足可见俄罗斯不会为一时的经济利益而在天然气价格问题上进行妥协。

有两大迹象表明此次中俄天然气价格谈判深受政治形势影响。第一,尽管价格未对外公布,但外界估计最终价格为380美元/千立方米,这是中国的底线,低于俄罗斯最初要求的400美元/千立方米;第二,如此重大的合同,是在普京访华行程接近结束时方才签订,而且该项合同对俄罗斯而言政治意义远胜经济意义。有西方媒体认为,此项协议对俄罗斯的经济意义被严重夸大,对普京来说,该项协议更多是外交和政治意义。

美国,天然气产量大增后的如意算盘

2009年注定会成为国际天然气市场划时代的一年。2009年之前,美国国内天然气需求大幅度增加,为满足国内天然气消费需求,美国甚至开始在墨西哥湾沿岸修建进口LNG的设施,足可见当时美国缺乏对国际天然气市场的影响力的天然气储备。但“页岩气革命”后,美国国内天然气产量大增。2009年,美国天然气产量便超过俄罗斯,成为世界第一。美国在国际天然气市场中的地位得到极大改善,拥有操纵国际天然气市场的可能。而作为唯一的超级大国,美国对国际市场的影响力远胜俄罗斯,可以对国际天然气市场产生全局性影响。

美国天然气产量提高本应增加国际天然气市场供给,加强国际天然气市场调剂余缺的能力,在各大天然气市场之间建立联动关系,降低国际天然气价格。但2010年后除北美外,世界天然气价格出现普遍上涨,国际天然气市场地域化特征更加明显。目前美国天然气价格是欧洲进口天然气价格的三分之一,日本进口天然气价格的五分之一。“3.11”地震后,日本“弃核”带来LNG进口激增,可以部分解释亚洲天然气高涨的原因。但在全球化时代,同一大宗商品在不同市场之间出现如此巨大的长期价格差异,已经不能再用简单的经济规律进行解释了。

2010年后美国政府出于自身战略目标考虑,有意阻碍北美天然气出口,打乱国际天然气流动,抬高其他地区市场同北美天然气价格差异,突出自身廉价天然气优势,并借此实现自身目的。

美国的天然气战略

美国天然气战略,可分为两个部分:对内阻碍北美天然气出口,维持北美天然气低廉价格;对外打破国际天然气市场平衡,提升其他市场天然气价格。通过一降一升,抬高美国天然气价值。

第一步,阻碍北美天然气出口。美国天然气消费量占北美天然气消费量的79%,是北美天然气市场中心,整个北美的天然气管道以美国为中心修建。美国可以通过国内天然气战略影响北美,进而影响国际天然气市场。美国通过天然气出口问题上的保守态度,阻碍北美天然气流向国际市场。

北美天然气流向国际市场存在一定困难,既有基建设施不足原因,又有制度限制。1992年美国通过修订的《天然气法》规定自由贸易伙伴国进口美国天然气可执行简单迅捷的审核路径;对于非自由贸易伙伴国,出口天然气需经过严格审批。

北美市场天然气同亚太和欧洲之间巨大的价格差异,从经济角度出发美国向这两个地区出口天然气依然有利可图。但美国政府出于多方面考虑,顶住国内以埃克森美孚为代表的能源巨头压力,在LNG出口问题上,始终不肯放松。截至2014年4月,在过去三年中,美国仅象征性的批准了六七个液化天然气出口项目出口到欧盟等未与美国签订贸易协定的国家,日出口量合计最高仅为85亿立方英尺,而2013年欧洲平均从俄罗斯进口天然气达160亿立方英尺/日。2014年2月11日,美国能源部宣布批准LNG对日本出口计划,但只有到2017年才能真正实施天然气出口,出口量仅为日本需求量的20%。这一出口数量同美国国内生产能力和国际天然气市场需求相比,都是极不相称的。

通过阻碍北美天然气大量流向国际市场,人为放大了北美地区天然气价格优势,进一步凸显美国廉价天然气优势。

第二步,扰乱欧洲天然气市场。欧盟天然气消费40%依赖进口,俄罗斯提供了其中的30%,双边已经形成了成熟的天然气市场框架。只有打破欧盟同俄罗斯之间天然气市场的平衡,美国才有可能以稳定天然气供应方出现,介入欧洲天然气市场,进而发挥自身天然气影响力。

欧盟与俄罗斯之间的天然气主要采取管道形式进行运输,乌克兰是重要的天然气过境国。俄罗斯输往欧洲天然气的80%需要通过乌克兰天然气管道。俄罗斯为绕开乌克兰直接向欧洲供气,提出修建北溪(2005年)和南溪(2007年)天然气管道计划。北溪天然气管道经过波罗的海海底直接向欧盟供气,并于2011年11月已经正式启用。但北溪天然气管线,主要向北欧地区提供天然气,加之管线运力限制,因此无法动摇乌克兰这一主要是输往中欧与南欧在欧洲天然气市场管线的重要地位。

南溪经过黑海,通过欧盟国家保加利亚直接向欧盟供应天然气,一旦修建完工,乌克兰天然气管线在欧洲天然气市场中的作用将大为下降,而美国也将失去一个打破欧洲天然气市场平衡的机会。且2010年亚努科维奇上台后,执行平衡外交,美国难以操控乌克兰。

美国为恢复在乌克兰的影响力,并打破欧洲天然气市场的平衡状态。除竭力干涉乌克兰内政外,还加紧炒作天然气供应问题,借此向欧洲推销自己的页岩气。2014年3月26日,奥巴马在美国—欧盟峰会上表示,“我们(美国)现在已经可以完成超出欧盟国家需求量天然气的出口”。美国甚至向东欧国家施加压力,阻碍南溪管线建设工作。2014年6月保加利亚和塞尔维亚政府在美国压力下中止南溪天然气管道项目。

第三步,容忍中东一定程度动荡。欧洲和亚太天然气市场采用同油价联动机制,国际原油价格的提升,将会对欧洲和亚太的天然气价格产生提升作用。中东作为世界石油中心,其一举一动都牵动世界油价变动,而且中东本身就是世界天然气市场的重要供给方。中东动荡所产生的不确定因素将会对欧洲和亚太天然气市场产生负面作用。

页岩气革命后,美国能源自给率大幅度提高,能源价格低位运行,提高了美国对国际能源动荡的“免疫力”。中东一定的动荡,抬高国际油气价格,既可以加重对手负担,又可以凸显页岩气革命的威力。

美国经济受益于廉价天然气

促进经济恢复。奥巴马上台之时,正值国际经济危机最高峰,如何恢复经济,是奥巴马政府需要着重考虑的事情。为此,奥巴马提出“再制造业化”和“出口翻番”计划。如何降低美国经济运行成本,是实现这两项计划的关键。

2009年后,受惠于页岩气革命,北美天然气价格维持4美元/BTU(英国热量单位)左右的低廉价格。廉价天然气已经对美国经济产生正面作用,乙烯和钢铁等基础行业回流美国,机械制造和塑料行业等制造业复苏,这对于美国实施“再制造业化”至关重要。普华永道预测,在2025年之前,页岩气革命还会为美国制造业新增100万个工作岗位,同时让制造业年成本下降1160亿美元。

美国的经济已经呈现出一定的复苏迹象。美国方面2014年7月发布的最新数据显示,美国的总体失业率水平已经下降到6.1%,为经济危机以来最低点。但美国经济复苏还存在一些不确定因素,奥巴马政府此时如果贸然批准天然气大规模出口,有可能提高国内天然气价格,打击目前美国经济复苏势头。

提升美国外交影响力。越来越多的证据表明,美国已经将是否出口天然气以及何时出口,作为一种提升自身影响力的工具。美国前副国务卿阿米蒂奇和哈佛大学教授约瑟夫·奈联合向美国政府提议修正阻碍向日本出口LNG的现行法律,建议把以“正常价格”向陷入危机的日本稳定供应天然气作为美日安保关系的一部分。

两个“操盘手”,玩法不一样

俄罗斯通过利用自身庞大的天然气储备赋予的天然气市场主导地位,将天然价格、运输和管道修建等问题同政治相连,以实现自身政治目标,其影响更多集中在以俄罗斯为中心的地区市场。而美国则将天然气战略同地缘政治中的突发因素相配合,利用自身超强国力从整体上撬动国际天然气市场,以服务于美国的政治经济目标。

除俄罗斯和美国外,卡塔尔和伊朗等天然气大国也试图通过操控天然气价格和流动放大自身影响力。2001年,俄罗斯同卡塔尔和伊朗成立天然气出口国论坛,伊朗一直有意将论坛变为“天然气OPEC”。2007年1月,伊朗最高领袖哈梅内伊提出建立“天然气OPEC”,普京表示同意。卡塔尔也一再表示希望建立“天然气OPEC”。2008年12月该论坛正式成为国际组织,但实际上俄罗斯无意将天然气出口国组建成如OPEC一样的能源卡特尔。因此,天然气出口国论坛成员尽管掌控了全球天然气储量的73%,但无论是在“知名度”和影响力上都始终难以同OPEC相提并论。可见单纯的资源禀赋无法自动转化为影响力,必须辅助于政治势力,才能将资源潜力转化为国际影响力。

面对如此复杂的形势,中国既要采取技术手段,也要以政治手段加以应对。技术上,中国要“开源节流”。“开源”,既要增加国内天然气供应,除常规天然气资源外,也要在技术、经济和环境条件允许情况下,加大对非常规天然气资源的开发。同时完善进口LNG的配套设施建设。“节流”,即提高经济运行的能源效率。政治上,中国可以通过利用自身影响力,为国际天然气市场的稳定运行发挥作用。

必须强调,尽管2003年后,国际天然气市场运行深受政治因素干扰,但市场因素依然在发挥作用。俄罗斯在输华天然气价格上的妥协,也与国际天然气市场变化有关。页岩气革命使得美国对进口LNG需求降低,卡塔尔等LNG出口国,将剩余LNG出口量投向亚太市场。2009年10月,卡塔尔就将原计划出口至美国市场LNG的10%转卖给中国,并且从2009年起,卡塔尔向亚太出口的LNG量就不断加大。 BP世界能源统计报告显示,2009年卡塔尔流向亚太地区的LNG贸易流量为 299.3亿立方米,2011年为486亿立方米,增长62.38%。如果俄罗斯不尽快同中国达成天然气合同,就有可能失去亚太天然气市场。同时,尽管美国一直未向亚太出口天然气,但由于国际天然气市场供给增加,截至2014年7月JCC价格已经连续下跌三个月。

所以,在研究政治因素对国际天然气价格市场影响的同时,还须牢记,在一个全球化的时代,任何偏离市场的行为,都不可能长期维持。

(作者罗英杰为国际关系学院副教授)