电网如何应对新能源大潮

在改善环境和能源转型的大背景下,中国正在试图对能源供应结构进行一次大调整,以光伏和风电为代表的新能源被寄予厚望。不过,这也意味着现有的电网发展模式和管理将会发生显著变化。

“新能源及分布式电源的发展,给电网的规划建设带来一定影响,改变了电网服务电源接入的管理模式。”国家电网公司(下称国网)发展策划部副主任张正陵受访时表示。长久以来,电网因为新能源并网问题饱受诟病,不过这种情况正在发生变化。

新能源在国内主要的发展方式有二:一是大型风光地面电站接入110千伏及以上输电网;二是分布式电源直接接入35千伏及以下配电网。新能源具有间歇性和随机性的特点,它与传统电源在出力方式和管理形式上有很大差别。无论输电网还是配电网,接入新能源均意味着对电网传统管理方式的颠覆和改造。

一些欧洲国家是这方面的先行者,它们的新能源装机规模已在整个电网中占据相当大的比重。如何扬长避短,寻求新能源在环境效益与经济效益之间的平衡,不光是中国的难题,也是一个全球性的课题。

新能源大潮

进入盛夏后,国家能源局连续出台光伏和风电新政,以刺激新能源行业保持现有发展速度。

6月19日,海上风电标杆电价发布,规定2017年以前投运的潮间带和近海项目上网电价分别为每千瓦时0.75元和0.85元。业内预计,此价将保障海上风电项目的内部收益率(IRR)达到12%以上,对投资者具有吸引力。

同日,国家能源局还召开了与分布式光伏相关的研讨会,再次重申今年分布式光伏千万千瓦的装机目标。业界提议,为保证此目标完成,分布式定义可以扩大,除屋顶项目,农业大棚和渔光互补项目也可列入分布式范围,并且执行当地地面电站上网电价。

此前,风光等可再生能源在中国已迅猛发展十年,引发了包括规划和并网在内的一系列问题。最为突出的问题,是“三北”地区大型风电和光伏电站存在较为严重的限电。

之所以如此,有多重原因。其一,新能源发展规模和速度远超规划,电网建设无法跟上;其二是大型新能源电站多位于“三北”地区,当地消纳能力有限,也缺乏足够的外送通道;另外,新能源本身具有间歇性和随机性,需要其他电源配合调峰,而“三北”地区灵活调节电源缺乏。

张正陵坦言,过去十年新能源以超预期的速度发展,但无论是政府部门,还是相关产业公司、电网企业,一开始都没做好充足准备。

尤其是分布式电源,面临的问题可能更大。此前,地市一级的电网公司很少处理与电源相关的问题。拿分布式光伏而言,按照一般流程,计划建设该种电源的企业,首先要向省一级电网公司递交申请,同时提供发改委出具的“路条”,在获得发改委核准后才能开工建设项目。竣工之后,才能并网发电。

但分布式光伏的业主多是个人或小型企业,上述手续对他们而言,太过繁琐,难以完成。另外,自发自用的分布式光伏在严格意义上属于自备电厂,按照国家有关规定,需征收系统备用费,而且需要接受电网的日常调度,需向电网调度中心实时上传数据。

这些繁杂的手续和运行管理方式,已对分布式电源的发展起到了阻碍作用。无论此前电网的管理模式,还是国家电力行业的法律法规,都与新能源及分布式电源发展格格不入。

国网的应对

但是,电网企业对新能源和分布式的历史态度,自有其合理逻辑。

应对新能源的大规模接入,是每个国家的电网企业都必须面临的难题。大型地面新能源电站和分布式电站都给电网带来一定的冲击,国网为此制定了两套方案。

大型新能源地面电站直接接入主干输电网,如果管理不当,可能影响输电网的传输效率和安全,但为保证安全而超规模限电,又涉嫌违反《可再生能源法》。国网已建立风功率和光功率预测系统,在收集风光电站所在地历史数据的前提下,对风电和光伏电站的发电时间和功率进行预测,在此基础上做好调峰安排。

“三北”地区的新能源频遭限电,另一个重要原因是当地消纳能力有限,国网规划了多条送电通道,已经投入使用的“哈密-郑州”特高压直流工程,缓解了困扰新疆甘肃风电基地多年的外送问题。

今年5月中旬,国家能源局表态,要求加快推进大气污染防治行动计划12条重点输电通道建设,并于2017年前全部投产,其中包括国网“四交四直”特高压线路。其最重要的目的,正是要将“三北”地区的清洁能源转送至雾霾严重、负荷居高不下的东部沿海地区。

在配电网方面,分布式电源的发展对其建设和管理影响更为深刻。此前,中国配电网的功能基本在于对接用户,但分布式电源的产生,使得配电网中出现了向电网送电的电源。

“从无源到有源,是配电网形态重大改变。”国网发展策划部二处处长黄震在受访时表示。2012年10月,国网发布了“分布式光伏并网服务意见”,不再把分布式电源当做常规电源来对待,对分布式光伏在并网安装和受理方面的流程进行了大量简化。

与之相对应的,是配电网从规划建设到服务管理的全方位改造。张正陵表示,国网对系统内所有地市级员工进行了培训,使他们掌握此方面的专业知识,以便更好地服务分布式光伏接入工作。分布式光伏的业主不用再去省级电网公司递交接入申请,只在能源主管部门备案之后,他们可直接前往所在地电网企业的营业所,申请对分布式光伏进行并网。此前,地市级及以下电网员工,无人从事过与电源相关的业务。

对分布式电源接入配电网,国网在施工工艺和技术标准上辟出专门章节,进行标准化的编制和设计。通过对配网自动化和智能电网的投入,国网希望通过实现对分布式电源“可视、可测、可控”,以便更好地服务分布式电源接入。

“我们正在试图建立一个配电网的自动化系统,用以对配电网进行实时监测和调度。”黄震还透露,国网未来还将建立一种智能绿色互动服务平台,通过智能电表采集用电数据,实现配电网与分布式电源、用户的友好互动。

此外,储能等前沿技术亦在国网的研究范围之内。这也是业界多年的期盼,如果储能技术能够得到突破,新能源消纳问题将迎刃而解。

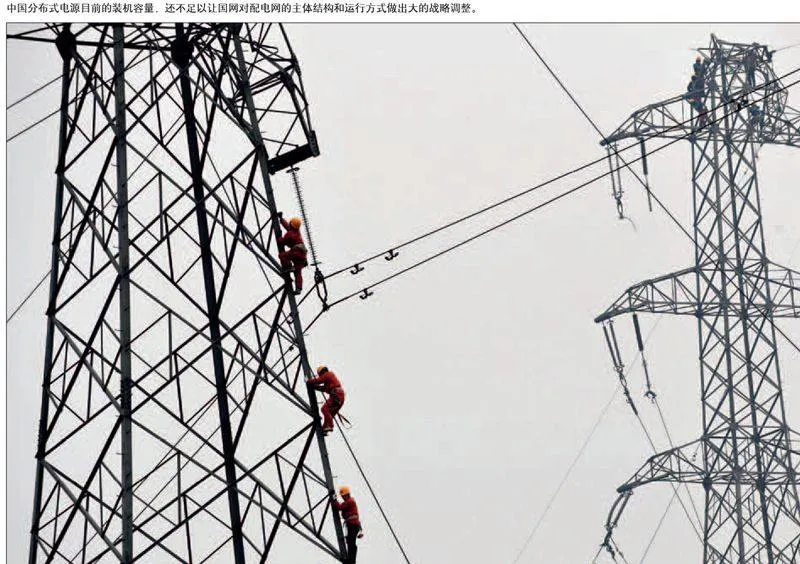

但中国分布式电源目前的装机容量,还不足以让国网对配电网的主体结构和运行方式做出大的战略调整。分布式电源在国网系统内的并网总量仅为282.8万千瓦,虽然能源主管部门有一个宏伟的发展计划,但是受制于屋顶资源的获取、融资等客观条件,今年截至目前,分布式光伏仅增加了50万千瓦左右。

但随着未来分布式电源、电动汽车的普及和发展,分布式电源无疑将对电网产生越来越大的影响。黄震认为,顶层设计一定要先做好。“合理确定分布式电源的接入比例”,“按照经济适用、差异化的原则推进配电网自动化系统建设”等等重要问题,不妨趁现在分布式电源比例尚低,抓紧时间做好研究。

德国智能电网样本

在可再生能源和分布式能源方面,中国并非先行者。但后来者也有优势,可以直接借鉴先行者的经验和教训。

德国正是这样一面镜子,其计划在2030年可再生能源占电力供给的比例达到50%。在早前大规模补贴风电、光伏的基础上,德国力推智能电网政策,一方面旨在消化新能源,从而优化发电、配电和用电,而非通过增加配电网的方式解决问题;另一方面,德国希望创造更为自由化的电力交易市场,从而提高整体电网的运营效率和节约能耗。

早在2008年,德国库克斯海文(Cuxhaven)就已有50%的电力源自可再生能源。这个北海海岸的小镇,同样面临风电上网的频率问题。早前他们的做法是增强配电网的基础设施。然而,从2008年开始,变化缓缓发生。

那一年,负责当地电力、天然气、电信等公共事业的EWE公司,与佛劳恩霍夫研究所(Fraunhofer)的能源联盟,以及IT服务提供商BTC等机构,共同组成了一个名叫eTelligence的科学与产业联盟,开始尝试对当地电网系统进行改造。

他们一方面开发储存电力的冷库系统,一方面募集了1000户自愿参与的家庭。在这个区域的住户、社区泳池、污水处理中心、热电联产及传统供电方之间,建成了一个电力通讯网络,对电压和有功、无功电流实行在线测量。在每周五个工作日的10点到11点,通过竞价进行电力交易。

通过对过去几年的小规模测试,该联盟发现,系统中的用户在电价峰值期间,每天用电量减少12%,而系统优化又使得虚拟电网中的储电系统,带来6%-8%的电力供给成本降低。

“从中,我们学会如何把电压波动和不稳定的网络给稳定下来;如何基于可再生能源的供应,对电力生产进行一个预期;如何把不同层面的网络整合到一起,变成一个全面的网络。”EWE公司的总经理高级顾问默克尔先生(Marcus Merkel)告诉《财经》记者。

像库克斯海文这样的小镇,在德国还有很多。其中有六个,享受了德国经济与能源部、环境部所共同投入的6000万欧元研发补贴。同时,企业层面则再配资8000万欧元,共同进行技术升级和市场开发。

2008年,德国政府的专家组基于方案的市场自由化程度、中小企业参与度、研究院所参与度等标准,共选出了六个科学与产业联盟作为智能电网eEnergy项目示范区。六个项目的技术设计中,在负荷灵活性、电力测量、ICT基础建设等方面,各有不同的权重。西门子、IBM、ABB这样的电子及设备工业巨头,亦有各自参与的联盟。

尽管德国对可再生能源的推动动身很早,但其对智能电网的推广,却显得迫在眉睫。

“到明年,德国可再生能源比例就能占到整个电力供应系统的30%,其对控制系统的需求十分迫切,从而解决电压不稳的问题。”德国环境管理协会顾问公司eEnergy项目负责人卡格(Ludwig Karg)告诉《财经》记者,“再考虑到接下来电动汽车的大规模上网,也会对电网的峰值负荷造成巨大负担,所以智能电网势在必行。”

默克尔政府在2008年出台的这项智能电网政策,与早前对光伏和风电产业所实行的补贴政策大为不同,它更加偏重于交易系统的市场建设。

“市场是发展智能电网的先决条件。如果只有技术,那也谈不上智能电网,因为必须有一个市场机制和价格信号,才能让技术带来智能,否则,就会像一个电脑只有硬件却没有软件。”德国国际合作机构驻华副首席代表、能源领域负责人穆斯文博士(Dr.Sven-Uwe Mueller)称。对德国而言,智能电网并非单纯是一个电力通讯系统的技术虚名,也非一个简单地把可再生能源以分布式并入电网系统的客观存在。其本质,是基于信息交互系统的电力交易市场。

标准化的“工业以太网”,是智能电网的神经系统;但价格则是连接网络上发电、储电、电网和用户各方的传导机制。其核心在于,用市场化的电力交易来达到资源最优分配,而技术只是实现手段——这与德国从上世纪90年代开始推动的电力自由化改革进程一脉相承。

目前,德国电力、电子与信息技术委员会DKE,已经就智能电网形成了一个专家组,进行智能电网的技术标准设计。并且,德国政府准备进行第二轮更大规模的实验区建设。

卡格告诉《财经》记者,在今年底,德国政府将对主要的光电、风电区开展“示范窗项目”的招标工作,计划每个区能够涵盖10万用户。与第一轮不同,在这次的项目设计中,用户可以发电者的身份参与进来,从而进行进一步的市场开发。