1.81公顷酿造天价

10月初,苏富比拍卖行在香港的秋季拍卖会以1255.6万港元(160万美元)的价格售出了一件含114瓶罗曼尼·康帝酒庄(DRC Romanée-Conti)葡萄酒的“超级拍品”,刷新了“单项酒类拍品”的世界拍卖纪录,再次宣告了这个来自勃艮第的酒庄在顶级收藏家眼中的王者地位。

这组拍品包括了罗曼尼·康帝酒庄从1992到2010年份的葡萄酒,每个年份6瓶,平均每瓶的价格约为11万港元(14万美元),假设一瓶酒能倒8杯,相当于每杯的价格接近港币14000元。—作为对比,大家耳熟能详的拉菲古堡(Chateau Lafite Rothschild)在香港也并没有多少个年份的单瓶售价能超过罗曼尼·康帝单杯酒的售价。

为什么要花这么多钱买罗曼尼·康帝?

风味上佳而产量稀少是最主要的原因。对初学者来说,它的味道甚至略显平淡,但品酒老饕们无不对这种返璞归真的香味津津乐道—恍如即将凋零的玫瑰花的香气,入口犹如天鹅绒般顺滑,还能品味到红色水果和香料相互交融的滋味。

但味道毕竟是个看个人喜好的因素,那些喜欢雄浑澎湃味道的波尔多爱好者大都会认为:康帝虽好,但和波尔多一级名庄比起来也就各有千秋。这当然很有道理,但价格并不单纯由品质决定,你还需要去考虑产品的稀有性—可以酿造罗曼尼·康帝的葡萄园总共只有1.81公顷,平均年产量约为6000瓶酒(750ml/瓶);而波尔多左岸的五个一级酒庄,最小的侯伯王古堡(Chateau Haut Brion)葡萄园面积都超过了40公顷,而拉菲更超过80公顷,平均年产量超过20万瓶。物以稀为贵,也就不难理解康帝的价格为何被炒卖到如此之高了。

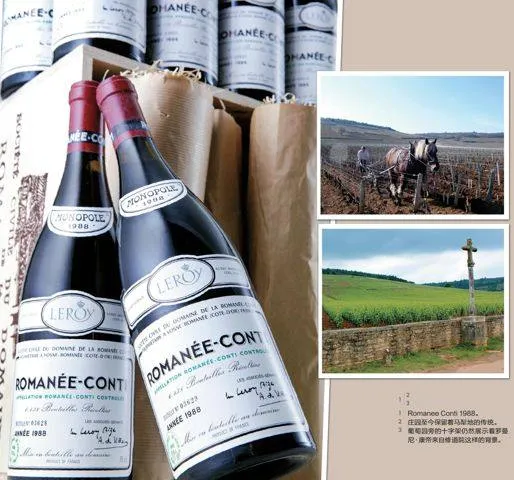

另一方面,每一瓶罗曼尼·康帝身上承载着的,还有酒庄那可以追溯到11世纪的、和法国的国家命运相连的历史。这个酒园原是圣维望修道院(Saint Vivant de Vergy)的产业,中世纪时的欧洲人还不懂得把水煮沸腾以杀菌,导致饮用水一直是疟疾和瘟疫的传播载体,人们只好酿酒作为水源来源,修道院的修士也不例外。他们比一般人更虔诚劳作,并关注酒的品质,因此早就开始去研究气候、土壤和耕作方法对葡萄酒品质的影响。为了保持土壤的疏松,他们使用马匹了耕作土地;为了提高品质,他们在收成时还要人工选择优质葡萄去酿酒,而不是为了多酿酒而一股脑地使用所有葡萄—这些淳朴的方法和理念至今还在沿用。

酒园经过数百年的发展,已经被公认为勃艮第地区的顶梁柱。随后在1631年,教会为十字军东征筹军费,决定把酒园出售;在近百年时间里酒园数度易手,最终在1760年归入彼时的亲王康帝公爵名下,钟情于美食美酒的他更进一步地提高了葡萄园的出品品质,并将其正式更名为“罗曼尼·康帝”。

然而仅仅过了三十年,法国大革命的浪潮席卷而来,葡萄园被政府没收,再度用于拍卖筹款,在余下的日子里又几度易手,直到1942年被乐桦家族(Leroy)及德维兰家族(De Villaine)共同掌管至今—而就在他们联手没多久的1945年,几乎面临绝境:大量年轻人死于战争导致劳动力缺乏;家族资金油尽灯枯;当年还有冰雹灾害。因此当年的罗曼尼·康帝只生产了600瓶葡萄酒,后来却被奉为不世出的经典,并被收藏家们奉为圭臬。因为在二战刚结束的年份,所有勃艮第酒庄都只能将就着拿出平庸的作品,只有罗曼尼·康帝仍然保持着极佳的品质。

今天,在盛名之下,罗曼尼·康帝的酿酒师Aubert de Villaine和Henry-Frederic Roche对庄园管理更为严格。每次经过连绵的雨季后,葡萄园的工人拿着铁锹和铁桶,把斜坡上冲走的土壤搬回到园中;保持用马匹耕作土地;葡萄园平均每3株葡萄才酿一瓶酒,产量低得惊人;葡萄的栽种护理方面完全采用手工,不使用化学农药;葡萄经过严格人工筛选;所有葡萄酒都要在全新的橡木桶中陈酿(他们也是少有的拥有自己的制桶厂的酒庄)。一切,都是为了继续向完美逼近。

但是,他们越是这样努力,酒庄掌门人Aubert de Villaine的愿望—让更多葡萄酒爱好者品尝罗曼尼·康帝的酒款,就越难实现了。