一个挑战性的展览

王瑞

西格玛·波尔克:执拗的、反复无常的掌控者

德国艺术家西格玛·波尔克(Sigmar Polke)在当代艺术领域以特别的技术手段脱颖而出,例如在绘画表现上使用半调(halftone)图片印刷术的圆点特点处理画面,令一幅油画看上去好像一张放大镜下的彩色印刷品。他从1970年代开始把绘画和美术对材料的运用引入到摄影领域,利用错杂曝光、暗室加工等反品质完美的技艺实验,以超出摄影技术的例行规范,破除摄影照片之为“机器复制”的性质,创作由工艺偶然性带出的独版作品。

本次联展中的波尔克作品,是一组14张拍摄于1974年的《熊斗》(The Bear Fight)黑白照片。这是他在中西亚旅途中,于阿富汗某地所见一群阿富汗人聚集在山坡上,围观两只白狗与一只小黑熊的搏斗游戏。

单从照片看,这就是一套连续的旁观者的普通场景记录,厮缠打斗于一团的三只黑白混合的动物主体,没有贴近的特写镜头,围观群众漠然坐在山坡上,跟正在打斗的动物混成一片。非但如此,波尔克还用显影药液的大面积棕色污迹,使本已主次不分的影像更加模糊。这难免给人一种不会拍照、还洗放不好照片的印象,而这恰是波尔克“观念艺术家”的作派显现。

1960年代,波尔克和同道朋友在美国艺术的影响下,打出“资本主义现实主义”的口号,反讽当时民主德国颂扬的“社会主义现实主义”,用绘画向消费主义和狭隘世俗的战后德国经济奇迹的梦幻世界,展开辛辣的讽刺与挑战,形成了一种被戏称为“德国波普”的艺术形式。波尔克从艺术家的角度关注当代艺术和社会发展,并用隐喻手法对政治事件表态。

这组于1974年在阿富汗拍摄的照片,跟五年后,1979年发生的苏联军队武装入侵阿富汗事件,产生了意想不到的现象契合。波尔克在不期然的旅行拍照当下,未必预见得到此后在那个国家发生了长达9年的轰动世界的军事占领行动。照片上的黑熊竟就是苏联的代表符号,那场熊与狗打斗的游戏,仿佛就是此后苏联军队入侵和阿富汗民众反抗的预言象征。于是波尔克的这组照片,就极其宿命地成了地缘政治寓言。

波尔克反现有社会体制的自我放逐行为,使他成为全球流浪者的早期代表。1960~1970年代,他游走巴黎、纽约、圣保罗、阿富汗、巴基斯坦和澳大利亚等地。旅行对于波尔克来说,是探索世界的行为艺术实践。他通过照片提出政治抵抗理念。有评论分析,观赏波尔克的照片时,“你会突然感受到其中暗藏的愤怒和隐匿于看似玩世不恭图像之中的绝望情绪”。这一点在此组《熊斗》作品中得到印证,“因为世界的全部意义已经化解于宇宙的荒诞之中,乃是出自一个更丰富的信念,那就是艺术家的创作方式只有全面地开放,才能够将复杂的、全部意义已无法琢磨的现实中隐匿的、潜在的无限涵义的层面剥离出来。”

波尔克着迷于把艺术创作当成古代的炼金术,那些在技法上的无可预见的理化配比,是他兴致盎然施展想象力的创作法术。评论家麦克·齐莫曼(Michael Kimmelman)曾于2006年说:“绘画是人类最古老的魔术把戏。西格玛·波尔克是成功的魔术师之一,他是一个执拗的、反复无常的掌控者。”在探索摄影技术本身的美学价值的同时,波尔克也解构了影像再现真实的传统美学定义。英国泰特现代美术馆(Tate Modern)策展人尼古拉斯·塞罗塔(Nicholas Serota)评论道:“在波尔克的无政府主义绘画、摄影和电影中,他确立了自己的独特风格,这使他成为过去40年来最重要的艺术家之一。像安迪·沃霍尔一样,他改变了我们对绘画和摄影之间关系的理解。”

东松照明:“某个人的生命整体在按下快门的瞬间凝聚起来。如果他活了50年,那么凝聚的就是这50年的时间。”

第二次世界大战之后的战败国日本,陆续涌现出许多优秀摄影家。但是像东松照明(Shomei Tomatsu,1930-2012)那样一直用镜头表现战后日本社会状况及其变化,以战后日本历史为主线拍摄者却较为罕见。

战争期间,日本著名摄影师都被军国主义政府派遣到日军占据的中国等地,参与侵略战争的特定拍摄任务。战后的日本摄影史,则发生了巨大变化。1950年留学德国的名取洋之助返国后,进入岩波出版社主持岩波摄影文库,雇用了包括东松照明在内的一批年轻摄影师,策划出版表现日本社会状况的袖珍本摄影集,催生出东松照明、细江英公、森山大道、植田正治、须田一政、荒木经惟等一批日本战后具有代表性的优秀摄影家。他们像同时期西方摄影师流行使用135相机即兴抓拍那样,在1956年前后形成了一种不同于以往的“个人的现实主义”或“具有象征性的现实主义”的风格。1959年,东松照明、细江英公、川田喜久治、奈良原一高、佐藤明、丹野章等六人组成了先锋摄影组织VIVO(世界语中VIVO意指生命),“这意味着他们决心要向创造性的影像发起冲击”。

1952年,东松照明的纪实摄影作品入选《照相机》杂志月赛,作品《马戏团的艺人》受到担任评委的前辈名家木村伊兵卫和土门拳的赞赏。自1953年开始拍摄报道日本内滩反美军基地斗争等现实事件,纪实摄影风格形成,并成为其一生创作的基调。1958年,东松照明获得第一次日本摄影批评家协会的“新人奖”。在1959~1969长达10年的时间里,东松照明持续拍摄日本那些被美军占为军事基地的城市景观,并将此系列作品起标题为《口香糖和巧克力》(Chewing Gum and Chocolate,又称《占领》)。东松照明说:“在我的记忆里,日本战败,城市毁损,美国人占领了日本土地,并抛给我们口香糖和巧克力,那就是我和美国相遇的方式。这个异国以军队的形式具化地呈现在我面前,我无法回避自己的眼睛去观察他们。”

美国的军事基地带出美国文化对日本社会的渗透,东松照明的镜头里频频出现这种文化影响的画面:飞入天空的美军飞机、低角度仰拍的美国大兵、造型张扬的美式汽车、烫着新潮西式发型的日本妇女、美国美女特写的酒吧广告牌等等。这些突入日本传统社会的美国文明现象,恰巧也给摄影观念变化中的日本新进摄影师们,提供了直接借鉴的摄影表现语汇。落实在东松照明身上,经历了“二战”前日本传统社会到战后美国占领的复杂文化变迁,他得以利用西方摄影的超现实主义和人文主义的主观表现方式,创作出个人感情化的日本新锐社会风景摄影面貌。以其最著名的代表作《口香糖和巧克力》为例,在对东西方文化冲突进行讽喻的同时,这种明显情绪化的主观纪实摄影,也深刻地揭示了文化互动的矛盾各方悖论式的实际影响。

1960~1970年代正是东松照明摄影创作的巅峰时期,通过个人独特的情感体验,他创作了一系列丰富的作品,在心理和物质双重层面对日本社会历史做出深刻反省。此展把东松照明列为日本该时期的代表摄影家,名副其实。此前早在1974年,约翰·萨考夫斯基在纽约现代艺术博物馆策展《当今日本摄影的主将》(The Pivotal Figure of Recent Japanese Photography),东松照明以其理念“在当代条件下重新发现并重申独特的日本感性,直觉地反映生活本身的经验”,作为日本最重要的摄影师之一出现于此展,并闻名国际摄影界。2005~2006年,旧金山现代艺术博物馆举办东松照明大型回顾展《一个民族的表皮》(Skin of the Nation),在世界多地巡回展出。评论认为:“从东松照明作品中可以感觉到,他并不像日本一些摄影师那么现代化和对西方文化全盘接受,而是一直在日本传统文化和西方文化中思辨和徘徊。东松照明无论拍物还是拍人都可以深入到被摄体的内涵之中,揭露历史的痕迹。‘境界性是东松照明作为摄影家的典型特征。这一点从他初期在美军基地铁丝网外拍摄的‘占领系列中集中体现出来。他是在介于外部世界和自我世界的分界线上进行拍摄的,以此表现被摄体在他心中所产生的概念与情感。”

东松照明对日本现代摄影影响至深,森山大道曾说:“我刚开始摄影的时候,就被东松照明鲜活的摄影作品所吸引,我尊敬他,崇拜他,模仿他,一直试图跟上他的步伐……东松照明开辟了日本摄影的新领域。对他的仰慕之情在我的摄影作品中留下印迹。我的眼中没有其他摄影师。”

1969年在拍摄冲绳美军基地时,他发现这个日本南部岛屿游离于日本本土经济高涨的现代化发展之外,仍保留着日本北部已快速消失了的传统生活方式。东松照明原本以为这里一定是美国化最严重的地方,然而他却意外地“感觉到东京像是美国,而冲绳则像是日本”。这使东松照明迷恋上了冲绳,“它们唤起了我思念和亲切的感觉”。1971年,东松照明再次去往冲绳,拍摄了岛上居民们的生活情景,并从那时开始使用彩色胶片,拍摄“南部阳光投射在物体上的感觉和光线透过空气的感觉”,由此开辟了寻找“没有被美国化的日本”的个人新摄影领域。这是他在关注日本社会“美国化”之后,感悟出日本传统历史文化的价值,于是一个新派表现主义摄影家镜头里的传统日本文明遗迹,便被赋予了挽歌的意味,东松照明或许也踏入了回归的精神之旅。他在后来的《太阳的铅笔》一书中写道:“在冲绳,很自然地因其野性的色彩而转向了彩色摄影……甚至回到东京,我也难以回到原先的单色画面……后来我才意识到,我对美国早期的迷恋开始褪色。在色彩中,美国的呈现已经日益减弱。”1978年,东松照明开始拍摄东京和日本各地的樱花,彻底采用彩色胶片进行创作。

《事过境迁 留影长存》展出的东松照明黑白作品还包括1969年他拍摄的表现东京街头生活情景的《哦!新宿》(Oh! Shinjuku)系列,这个系列可谓是东松照明以西化的摄影观念和表现手法实践了拍摄西化的日本社会现象,由此也完成了日本摄影体现当代精神的现代化进程。东松照明身处社会剧烈转型的首都东京,难免心头纠缠着对美国化矛盾的痛与恋,或许正是照相机自身的机械眼记录性能,客观限制了日本新锐摄影家们情感发泄式的主观放任,为展开其“主观纪实”的艺术化摄影,设定了节制性的“写真”分寸感。

东松照明在1960~1970年代坚持拍摄日本的美国军事基地的过程中,以其独特的纪实摄影表现,揭示了战后一代日本人的内心痛苦以及社会演变的历史时空,在日本摄影界产生重要影响。从原子弹爆炸的长崎到面貌巨变的东京,他一直秉持敏锐的个性化视角,一路拍摄至今。如此摄影生涯,被他总结为:“某个人的生命整体在按下快门的瞬间凝聚起来。如果他活了50年,那么凝聚的就是这50年的时间。”

拉里·伯罗斯:彩色摄影在伯罗斯这样的高手操持下,大幅度地扩展了报道摄影的真实内涵,开拓出了彩色新闻摄影的美学语汇。

战争照片一向是20世纪广泛影响世界的图片媒体《生活》杂志的大热门,从第二次世界大战到之后连续不断的各场局部战争,战场上都活跃着《生活》摄影记者的身影。1960~1970年代,旷日持久的越南战争曾将战地摄影记者这个危险职业推向极致。继1950年代在印度支那战场殉职的罗伯特·卡帕之后,英国人拉里·伯罗斯(Larry Burrows,1926-1971)献身越南战场,被公认为又一位伟大的战地摄影家。

伯罗斯1926年出生于英国伦敦一个普通工人家庭,曾在伦敦《每日快报》和基石图片社(Keystone Photographic Agency)做暗房助手等工作。当时正值第二次世界大战期间,经他亲手冲印的包括罗伯特·卡帕等各国摄影师拍摄的成千上万张战场照片,其中有些成为摄影史上的名作。伯罗斯也由此更加直接地从大量“二战”照片上,感受到残酷的战争对世人造成的恐怖性灾难。在1944年正式成为《生活》杂志摄影师之前,他已在《生活》伦敦办事处从事暗房工作。1962年,伯罗斯向《生活》杂志总部申请前往越南战场采访,为了出色完成拍摄任务,他义无反顾地冒着生命危险深入战区,经常在直升机上连续几天拍摄。

1971年2月10日早上,在越南奔波了九年的伯罗斯和往常一样奔赴战场拍摄,然而这一次他和另外三名记者乘坐的直升机不幸被击落。为纪念伯罗斯以身殉职,《生活》杂志出版一期特刊,对他在越战最惨烈的战火中卓越的拍摄工作致以最崇高的敬意:“他花了九年时间,在非属偶然而是一次又一次难以置信的危险中不断从事越战的采访,我们一直想方设法派他转做其他比较安全的报道,但他总是在做完后就立刻回到越战前线。如他所言这场战争即是他的报道责任所在,他一定要有始有终把它从头一直拍到结尾。”《生活》杂志的编辑们,坚持将伯罗斯列为最优秀的战地摄影记者之首位。伯罗斯的照片为越南战争提供了最完整的影像记录。1962年他初到越南时,大部分美国人尚未意识到越南战争将给美国带来巨大的灾难,随即事态就发生了急剧变化。伯罗斯比任何人都先深入战场,他很早就察觉到这场战争绝非一次重大冲突,它将会逐步升级为灾难性的悲剧。他将其亲眼目睹、亲手拍摄的越南战场的斑斑惨况,真切地传达给《生活》杂志的读者和世人,他想要告诉人们发生于战场的事实真相及其悲剧性质。在这个意义上,越南战争的残酷故事,很大程度也是拉里·伯罗斯的个人故事。

在此展展出的多幅越南战争彩色照片中,伯罗斯在1966年10月5日拍摄的那幅《伸出手臂》(Reaching Out),仍给观众留下震撼的深刻印象,在这幅成为越南战争最经典照片之一的画面上,一名头部负伤的美国海军陆战队士兵,在被送上飞往海船急救站的直升机的最后离别时刻,眼见双腿打着绷带、浑身泥泞地靠着树桩断气死去的指挥官,情不自禁地伸出手臂……

戴维·哈伯斯坦在为故友伯罗斯的越南战争照片集撰写的序言中评论道:“他明白除了拍摄条件的恰到好处之外,色彩能围绕影像的核心投射出别样的光彩,创造出自身活生生的气氛。色彩处理得当就会有气氛,气氛处理得当就会变成艺术。”这显然就是此展选择伯罗斯的越南战争彩色照片的切实理由。

越战期间的摄影记者多数拍摄的是黑白新闻照片,彩色摄影在1960年代初之于报道纪实仍然是一个挑战。伯罗斯曾是《生活》杂志伦敦分社经验丰富的暗房师,熟悉各种胶片性能,他是使用彩色胶片做战地报道的开创者之一,以此技巧形成鲜明的个人摄影风格,并被评价为采访越南战争的摄影记者中拍摄彩色照片最精彩者。相较之下,传统的黑白影像疏离并弱化了战争现场的真实感和震撼性。《生活》杂志不失时机地给予伯罗斯在战地摄影中施展掌控彩色胶片的非凡才华,彩色报道图片通过这类强势媒体的传播而造成广泛影响,直接揭露越战现场的惨烈与毁灭性“真相”。彩色摄影在伯罗斯这样的高手操持下,居然大幅度地扩展了报道摄影的真实内涵,进而开拓出了彩色新闻摄影的美学语汇。

1960年代,彩色电视进入社会,与《生活》杂志这样普及化的印刷媒体开始竞争。当时也是受科技所限不得不使用黑白影像的传统摄影,适逢成熟的彩色感光材料上市之际。《生活》杂志挟媒体普及强势,借伯罗斯的精到彩色纪实照片,与兴起的电视媒体直接抗衡。

伯罗斯使用彩色胶片所摄的战地照片上,渗血的绷带和污垢的军服、泥土中混合着的血迹、战火烧枯的树干、雨季山林间的阵地、倒塌的帐篷、战士们疲惫憔悴的面孔、死不瞑目的战死军官尸身……生动再现真实世界里的色彩迹象,与黑白影像风格迥异。伯罗斯的彩色越战照片之于摄影史以至艺术史的意义,在于他精到地将实用摄影技术与视觉造型美学两方面结合,并将个人感情与人道悲悯化作揭示战争真相的影像见证,对战争受害者赋予极大同情。伯罗斯对难以避免的战争悲剧,在道义上显示的是不被意识形态所蒙蔽的反战立场,从而在视觉艺术史和人类当代历史层面,做出卓越的贡献。这一切成就,竟是他以生命为代价所取得的。

1998年3月,越战老记者霍斯特·法亚斯和一批志愿者重返越南,希望根据有限的线索寻找伯罗斯等殉职记者们的下落。遗憾的是在现场仅挖掘到徕卡和尼康镜头各一只以及少量个人物品,伯罗斯的遗体至今仍未找到。

特别值得中国人了解的是,伯罗斯还是1962年大陆十万人逃港潮的见证者和记录者。1962年5月,他恰巧在香港休假,当他获知港英当局对香港行人加强盘查和大量大陆人逃港的消息时,立刻中止休假,拿起相机一路跟随港英政府警察和边防部队赶到粤港边境。他抵达现场的时候,港英当局已经开始对没有证件的逃港者进行集中遣返。周遭山头上荷枪实弹的军警,正在部署严密的边境监控,并展开大规模的搜山行动。目睹那些知道留港无望即将被遣返的逃港者们惊慌失望的表情,伯罗斯用相机记录下了那一张张真实的面孔和无奈的形象。对于逃港者不言而喻的命运,伯罗斯在1969年接受英国广播电台采访时说:“在现场的每一分钟,我都想要逃走,我不想看到所发生的这一切。但我是一个拿相机的人,我是按一下快门就躲开,还是应该负起摄影记者的责任?”

如同卡蒂埃-布勒松等杰出摄影家一样,伯罗斯为见证中国历史提供了珍贵的影像凭据。

马里克·斯蒂贝:记录下这个社会飞速变化过程中的无数个人特征

2007年,威尼斯艺术双年展将金狮终身成就奖颁给了马里摄影师马里克·斯蒂贝(Malick Sidibe),这是此奖第一次颁给摄影家,他也是第一位获得此荣誉的非洲人。斯蒂贝获奖感言:“这个奖是给全世界摄影师的,给马里的,给我的。”评论家认为:“在20世纪下半叶到21世纪初,作为非洲艺术家的斯蒂贝,为提升摄影师地位、丰富图像文献、增加世界对非洲文化的了解,做出了最多的成绩……他记录下这个社会飞速变化过程中的无数个人特征。”此前斯蒂贝曾在2003年荣获哈苏摄影奖,此后于2008年获得国际摄影中心(ICP)的终身成就奖。

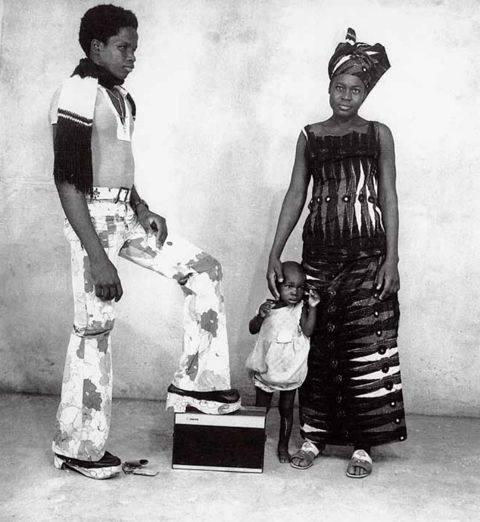

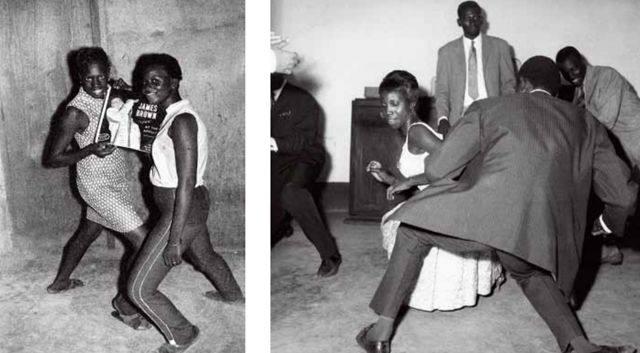

斯蒂贝于1935或1936年出生于非洲马里,年轻时在首都巴马科市学习珠宝设计,1955年毕业后不久学习和从事摄影,1962年在巴马科市开设摄影工作室(Studio Malick),个人摄影事业由此开启。斯蒂贝喜欢参加交际派对,并成为当地极受欢迎的派对摄影师,也因一系列以巴马科夜生活为题材的摄影作品而闻名。当时马里独立才两年多,到处洋溢着欢乐的气息,在首都举行的几乎所有派对都会邀请他参加。这也给作为摄影师的他尽情记录马里社会生活情景,提供了便利的条件,以至于“他在这一时期创作的作品,成了见证这个国家和时代变化的重要证据”,并因而被誉为“他所在城市和国家的标志性摄影师”。

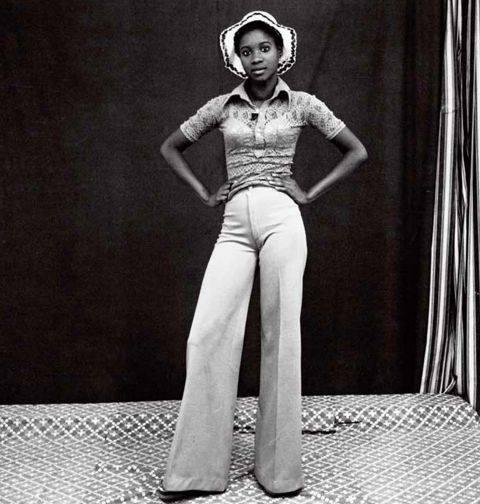

斯蒂贝拍摄的照片,主要展现了年轻人充满活力和对生活充满乐观的期望。他总是亲自为拍摄对象设计造型姿势,与他们亲切交流,按下快门之际总是提醒着:“笑一笑,生活是如此美好!”

此展选择的是斯蒂贝那些具有青春的动荡和代际冲突等1960年代特征的黑白照片,主体多为马里摇滚歌手的先锋派形象。西方的甲壳虫乐队和滚石乐队在1960年代伴随嬉皮士文化而迅速风靡世界,独立后的马里黑人青年也不落人后,转型社会的现代化思潮与摇滚乐革命的非殖民化运动一拍即合。斯蒂贝借由马里时髦青年离经叛道的文化行为,以新派青年的社会生活影像,体现出一个非洲民族主义国家突破传统政治教义的非殖民化的时代精神。

1960年代是非洲国家的人民领袖卢蒙巴、塞古·杜尔和恩克鲁玛,通过激烈的民族主义和反帝国主义斗争获得独立之后,试图在非洲大陆创建新非洲人的政治文化理想之时。马里由殖民时代向独立的演变,引起了斯蒂贝创作能量的尽情喷发。他使用轻便的135相机,在拍摄家庭聚会和野餐等活动中,特别关注年轻人身上体现出的时代气息。在持续拍摄青年人的文化行为过程中,斯蒂贝摸索出了自己的摄影风格。斯蒂贝的艺术化人像照片,从一个侧面反映出马里在独立过程中,殖民主义和新殖民主义对国家的同化和异化现象,以及人格解体等特点。

1960年代中期的马里社会主义政府,创建了对人们的行为是否符合社会主义教条的监视系统,民兵不仅致力于废除传统酋长和其他部族习俗,同时也有权纠正青少年的生活方式。在巴马科实行宵禁期间,他们把抓住的那些穿迷你裙、喇叭裤和顶着怪异发型的青年送往再教育营。在那里,他们必须把头发剃光,被迫穿传统衣服。然而情况并没有因此好转。1968年发生军事政变后的政府,尽管诟病前政权干涉了人们的自由,但士兵取代民兵继续在巴马科街头巡逻,寻找叛逆青年予以处罚。很明显,马里独立领袖和军人政权在巴马科,不约而同地重蹈老殖民者的文化覆辙,封锁了国家独立后允许人民自我实现的权利。

国家独立所释放出的模仿和同化的复杂性能量,使青年人很快在自己身上消融了非洲文化内在的殖民者和被殖民者的二元对立,并与跨越国界的侨民和国际青年运动做了文化接轨。青年人认为,对待殖民时代的分离,非洲各个种族之间要怀抱宽容态度,他们不希望回到从前限制人身自由的部落时代。他们经常谈论政府,有些人认为,新殖民主义造成非洲国家的领导人不能团结一致,法国和美国仍然插手非洲事务。

这些具有时代感的非洲青年人,把自己跟他们看到的杂志封面、电影海报,以及电影和小说中虚构的人物作比较。他们争论的话题围绕摇滚明星的立场、反对越南战争、美国的种族歧视、马丁·路德·金、甘地以及世界重量级拳击冠军美国黑人穆罕默德·阿里的和平运动,讨论对抗法国、比利时和英国殖民统治的非洲政治独立的英雄人物塞古·杜尔、卢蒙巴、恩克鲁玛,议论受到世界青年普遍关注的当世偶像级人物,如安德烈·马尔罗、毛泽东、约翰·肯尼迪、玛丽莲·梦露、詹姆斯·迪恩、安吉拉·戴维斯、切·格瓦拉和菲德尔·卡斯特罗等等。

斯蒂贝把这些不羁的时尚青年收入镜头,形象而具体地见证了巴马科青年政治行动的方式,他们的独立观念与不认可他们行为的长辈有所不同,巴马科的青年们并不满足套用独立的政治理论,而把目光转向泛非主义表达的自由。

1994年,在首届巴马科摄影节(非洲著名的摄影活动)上,西方艺术家和评论家发现了斯蒂贝的摄影才能和成就。这对他来说,犹如迎来了生命中的第二次青春时光,随后他的作品在欧洲和美洲所有展览中都获得重视与肯定。