购买改变世界(二)

阿纳·伍德曼 闾佳

上一期,我们跟随爱尔兰经济学家柯纳·伍德曼的脚步,到英国体验了公平贸易各产业链中的“认证买卖”。这一次,柯纳追踪电脑、手机等电子产品的制造环节,来到了中国。

中国制造企业依靠低成本争取西方买家已经不是什么秘密,但柯纳在意的是,这些制造商一边满足西方品牌的道德贸易要求,一边保持住低成本优势的秘密是什么?他更想寻找—种方法,可以使赚钱道德两不耽误。在我计划要探索现代工业制成品,如电脑、手机等产品的复杂产业链时,我就意识到,必须到中国呆上一段时间。

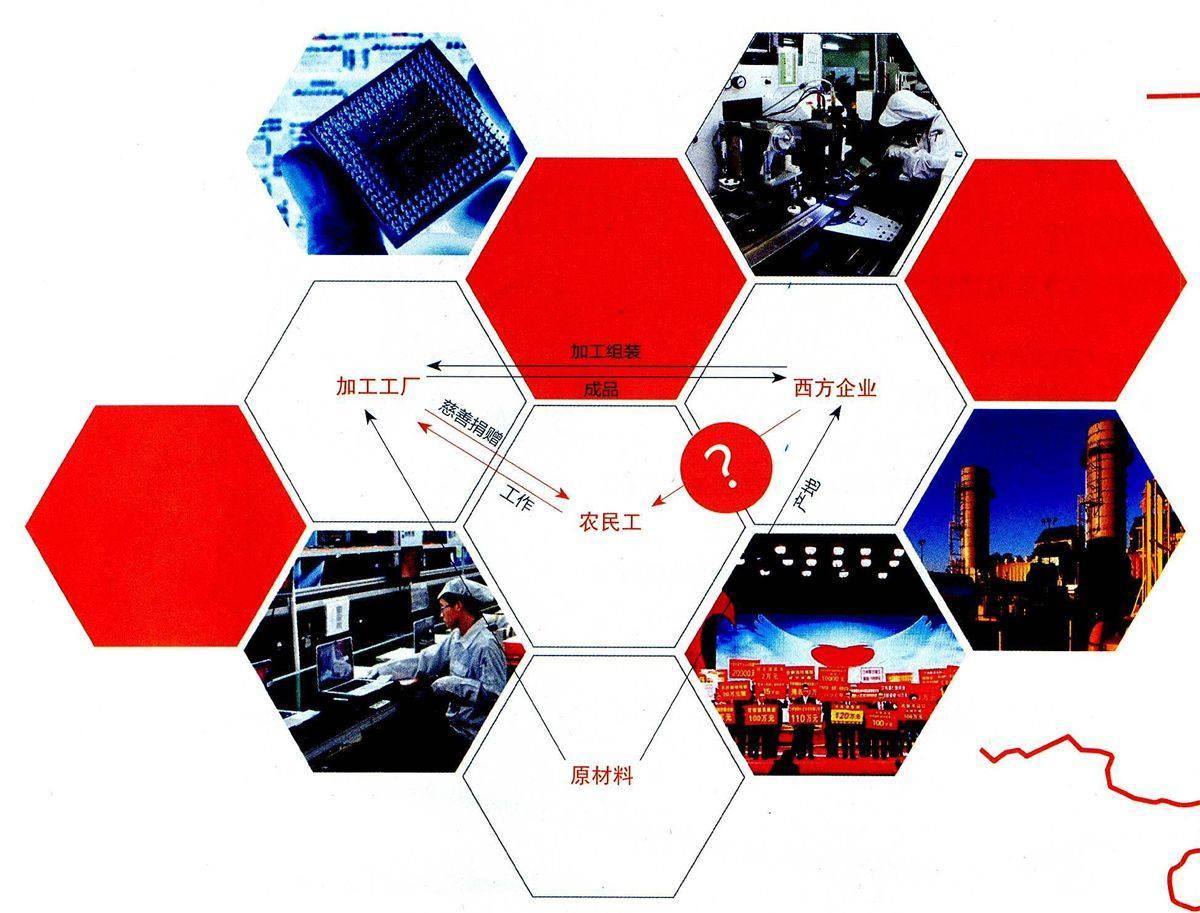

中国将自身定位为全球范围内的制造组装中心,其每年向世界其它地区出口超过1万亿美元的商品。西方诸多知名的电脑、手机品牌的制造组装环节,都外包给中国这个巨大的“制造工厂”完成。

中国的工厂深得西方企业青睐的一大原因,在于他们总能以最低的价格,出产最好的产品,同时还能满足西方企业对于社会责任的各种要求。如此“低成本、高道德”的水准。在全球都很罕见。

——但现实真是如此吗?影子工厂

我到中国,首先便来到中国南方的制造中心——珠三角地区。

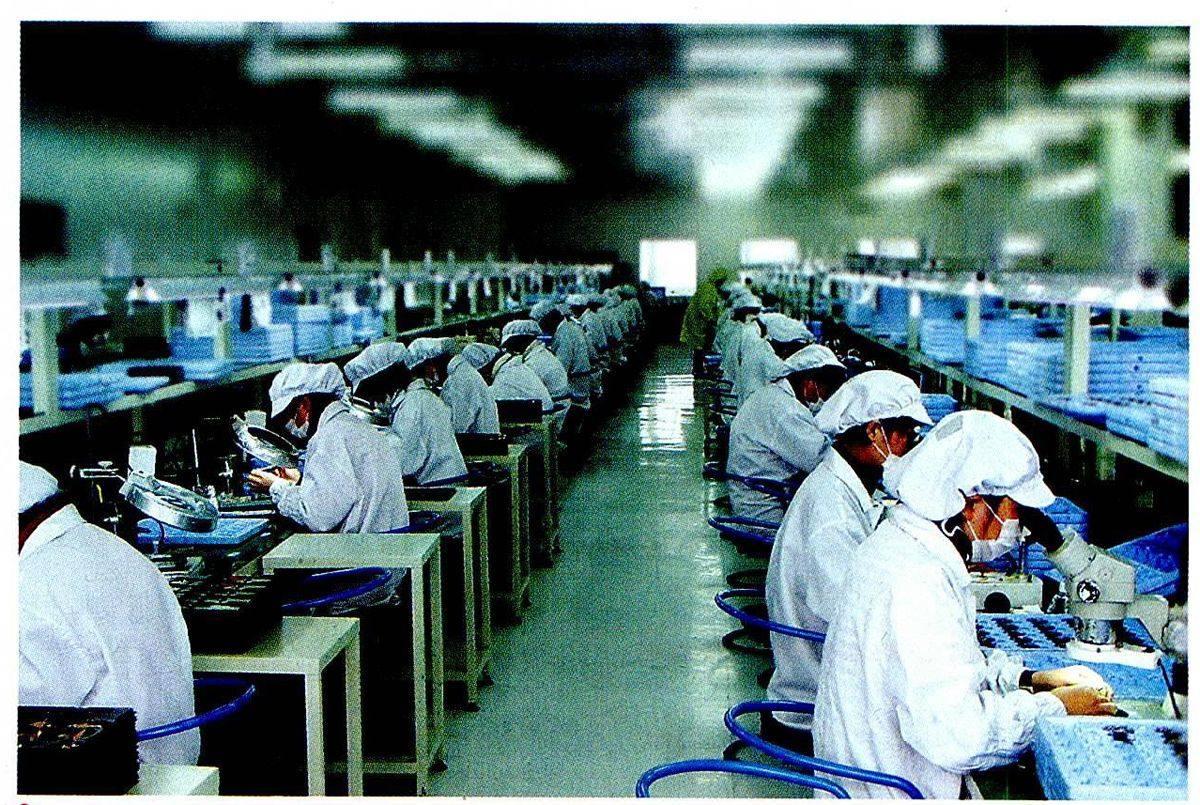

这里遍地都是工厂。而工人们则来自天南地北,大多是生长于偏僻乡村的农民。工厂与工人之间有着独特的、深厚的雇佣关系:许多农民工基本上是以工厂为家,中国企业不光要考虑工人在车间的工作条件,还得考虑他们在工作日结束后的生活条件。

那么。老板们如何为农民工安排呢?

我在广州大学的学生咖啡厅里见到了梁先生,他是广州一家铝合金制品厂的老板。30年前,他离开学校,连高中文凭都没拿到,但他想方设法在中国的制造业中心建起了自己的工厂。如今他为了提升自己,在大学里报名参加了英语课和中国古代哲学,所以,他现在也是一名大学生。

梁先生的工厂现在约有500名雇员,大多是农民工。由于各家工厂的工资水平都差不多。为了吸引工人,他的工厂建设了良好的工作条件,并提供舒适的宿舍和食堂。

他告诉我,如今的情形对工厂并不利,因为对低成本贡献最大的就是农民工的低工资。但来自政府监管、社会舆论的压力,和西方企业所谓的“改善工人生活水平”的道德标准,迫使工厂提高了农民工的最低工资;另外,不但廉价劳动力逐年短缺,年轻的工人们互相之间还会沟通,通过互联网分享信息,互相描述工厂内部的生活是什么样子。

看上去,农民工不但工资提高了,还有了更大的选择权。那老板们该如何继续保持低成本的优势?

大型企业的办法是向最低工资水平更低的内地迁移。苹果的主要代工厂富士康就宣布迁厂河南,这样其不但能享受当地仅600元的最低工资标准(比珠三角地区的标准要少一半),大幅削减薪水支出,还能继续告诉客户:自己履行了偿付最低工资标准的责任。苹果公司也称:此举还“让工人更靠近自己的家乡。”

而像梁先生经营的这类中小型工厂,一旦某家工厂为工人建设了良好的环境,他的竞争对手会迅速跟风效法,大家的水平很快就又将持平。于是工厂主们有一种“默契”:除非迫不得已,他们才不改进呢。

我很疑惑:如果西方客户要求检查工厂,又该怎么办呢?

一位关注农民工权益的活动家告诉我,中国公司往往会设立一家“示范厂”,那里的工作条件十分优越,同时又经营若干“影子厂”,厂里的条件达不到基本的标准,违法加班也是家常便饭。“西方公司来审查时,厂主就会给他们看‘示范厂,让他们满意。而影子厂是不给外国人看的。这就是他们保持低成本的奥妙。”

道德生意圈

“低成本、高道德”的秘密来自“影子工厂”,这是否意味着中国公司完全伪装了履行社会责任的“高道德”呢?实际上,中国公司对履行社会责任的普遍意识是——慈善捐赠。这有一个前提:你先得赚到钱,然后才有钱捐赠,履行社会责任。

我来到广州市市中心的一幢摩天大楼,这幢楼属于余彭年先生。余先生已是80多岁高龄,他曾在中国香港过了30年,从当地的房地产交易中挖到了第一桶金。回到内地后,他继续壮大了自己的房地产事业。

我搭乘电梯来到58楼,进入余先生的办公室,看到墙上满满地挂着他和多名政府高官握手的照片。在办公室里,余先生给我展示了一本关于他的摄影传记,里面全都是他进行慈善事业的照片。“我从香港回到内地,第一件事就是为家乡的医院捐了整整一个车队的救护车。”

对于如何看待慈善事业,余先生惊人地坦白:“生意就是一个圆圈。”他认为,慈善事业其实是商业的一部分,他捐钱给欠发达地区,而“来自当地政府的善意”也能让他从当地获取商业利益。并且,这还可能对该地区的房地产交易有所推动。“很难说公司到底是为了提高名声,还是做好事。”

但余先生也强调:“钱是我从民众手里赚来的,我要确保捐出的钱用到穷人身上。”然后他又笑了:“但是在把钱捐出去之前,我先得把钱赚到手。”

暂且不管这样的观念是否存在偏差,即使慈善捐赠真的帮助到了农民工,其数量也很有限。

随着中国经济的大发展,百万富翁如雨后春笋般成群结队地出现。有媒体预计,未来五年,中国的百万富翁人数还将增长34%。但是相对的,2013年中国慈善排行榜的311位慈善家的捐赠总额约为71亿元,仅占美国首富比尔·盖茨在2012年一人捐赠额的60%。

情况还在变糟。余先生认为,在他那一辈的公司结构,一切由他说了算,他可以决定捐赠与否、捐多少。但下一代商人已经与他们不一样了。“公司的利害相关者众多,并且年轻一代没有太强的责任心。他们只想着赚钱而不是做善事。”

看来,这个道德生意圈也面临着断链的风险。那么西方企业在其中是否发挥了相应的作用呢?

以苹果为例,他们依赖富士康这样的中国制造型公司,享受着低价格的好处:富士康的利润率只有区区4%,苹果公司则是27%。供应链上的丰厚利润,仍然掌握在零售端的西方公司手里。

在发生了富士康连续自杀事件之后,有人曾就此询问苹果公司,乔布斯回答说:“在了解供应链各环节工作环境方面,苹果在整个行业,不,在任何行业都是做得最好的。”如果做得最好的苹果背后。仍然有16个流水线上的青年工人放弃了自己的生命,其他公司又会是什么样的情形?

并且,这个回答也没能说明苹果公司如何履行自己对中国工人的社会责任这一问题。

也许是“入乡随俗”、也许是无能为力,西方企业在进入中国以后,大多也参与进了中国独特的、岌岌可危的道德生意圈。还有什么办法能改变这一状况吗?

寻找实用的道德

值得庆幸的是,有人想出了好办法。在中国,大家都向我推荐一个人——比尔·瓦伦蒂诺。他是北美人士,一直跟中国境内的多家外国企业合作。想办法改善其企业社会责任项目,同时创造价值。他最近受雇于德国化工和制药巨头拜耳。

在我离开中国之前,我和比尔通过Skype“面对面”地聊了很久。

在企业的社会责任上,比尔不赞成余先生的观点,或者说,他不赞成中国企业的普遍道德意识。“在中国麻烦的是,他们讲究实用主义。”包括进入中国的西方企业在内,“除非说服企业,社会责任首先能够创造价值,尤其是经济价值,否则别想中国企业改变自己的行为。”

在比尔看来,社会责任不是企业的男一种公关形式,而是企业用来创造长期价值的基础。

2002年,比尔向拜耳提议,推出一个小额贷款项目,向中国农村部分贫困地区的农民提供贷款。拜耳的管理层对此完全摸不着头脑:“你提的是什么鬼建议?我们又不是银行,我们是一家化学晶公司。”

但比尔认定,拜耳的化肥和农药等产品在当地会有巨大的市场,但处在金字塔底层的农民仍然过着自给自足的农业生活,没有额外的资金,根本没考虑过购买这类产品。而如果拜耳要想了解这里的市场潜力,就只能深入地投人当地社区。

为了说服拜耳的老板。比尔小心地避而不谈任何扶贫的策略,转而集中强调建立政治关系、创造新市场的优势。“最好先谈经济、谈赚钱,让他们看出自己的利益所在。接下来,才好趁机讨论创造社会价值。”

比尔的这个项目大获成功。现在,拜耳与当地农民有了最直接的交流,能一边给农户发放贷款,一边教他们如何安全地使用农药。这不但为拜耳开拓了全新的市场,还让拜耳积极响应社群需求,改善农民的生活。后来中国农业部很快地参与进来了,他们很喜欢拜耳做的事情——农业部是拜耳在中国最大的利益相关环节,拜耳在中国的新产品,都需要获得相关的政府许可。

比尔说,想要促进企业社会责任的人士应当首先思考,该怎样找出公司与社会的交汇点。这比单单修一座学校或教堂更有价值——对企业、当地政府和农民三方都有价值。