“抢盐事件”中新媒体谣言对社会群体行为的影响

马强 王粟

摘 要:新媒体社交网络能够使参与者结成特定的群体,群体成员的互动频度和群体间的亲疏关系将影响谣言的传播速度与范围,对集体行为的产生也具有决定性的作用。社会环境不安定因素增多、传统媒体公信力弱化等诸多因素影响着新媒体谣言的社会动员效果。新媒体环境下的群体行为具有突发性和非理性。新媒体的自净能力、以及传统媒体介入新媒体社交网络,对谣言引发的社会集体行动具有平息作用。

关键词:新媒体 谣言 社会动员 社交网络

2011年3月的日本福岛核电站核泄漏事故使中国境内谣言肆虐:约从3月15日开始,浙江就开始流传盐紧缺以及碘盐可以防辐射的谣言,16日谣言在全国大面积传播,多地出现抢盐现象。在此次事件中,谣言借助新媒体广泛、迅速扩散,对抢盐社会行动的产生起了决定性作用。

一、新媒体环境下谣言传播的特点

自媒体最根本的特性就是平民化,它的出现让“人人皆记”成为可能。以前,新闻只能有两种定义:有新闻价值的事件和被新闻媒体报道的事件,把关的标准基于职业判断。新闻价值和新闻出版之间的基本链接继续存在,因为在过去似乎没有别的选择。①自媒体的出现令这个链接中断,新闻可以不借助传统媒体就能进入公众视线。

自媒体另一个特征就是互动与分享。这种互动不止是单线模式,还可以通过分享形成大面积影响。信息从“先集中再分享”转变为“先分享再集中”。②

(一)自媒体环境下谣言传播的特点

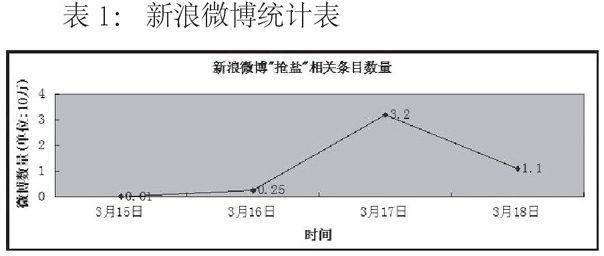

经检索分析:3月15日有10条关于抢盐的微博;15日,第一条可能会促使抢盐行动的信息以QQ群消息的形式出现在浙江省,不到24个小时,该条留言就传播到周边地区。浙江与上海成为抢盐始发地,又蔓延到宁波,接下来波及全国。新浪微博2011年3月15日到18日期间包含“抢盐”词条的微博数量变化见表1。

表1:新浪微博统计表

自媒体碎片化的传播方式使人们对事件真相的了解始终处于一个模糊状态,很难全面、准确。其中手机短信谣言的传播多以单线模式为主,内容在一次次转发中又会加入新的、夸大情节,导致信息被多次扭曲,模糊性增强。这种含混的谣言内容,可能被多方面误读,在群体中会得到更广泛更迅速的传播,并会导致集体行动的出现。

(二)内容特点

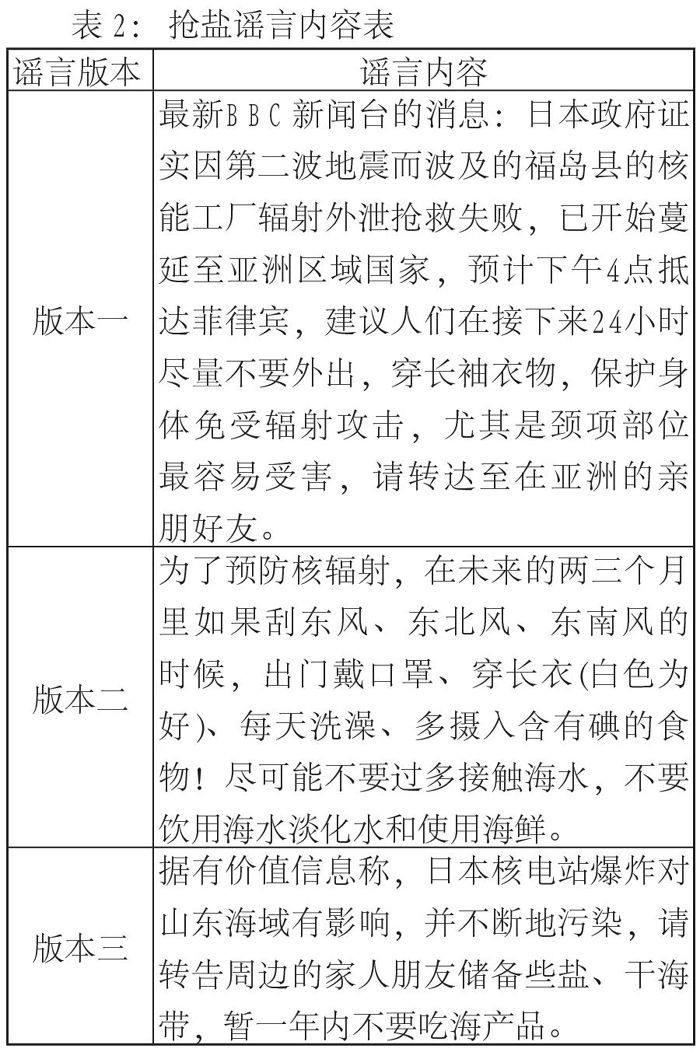

此次抢盐事件中的谣言版本很多,通过查证找到其中三个原始的版本作为分析对象(见表2)。针对谣言内容的分析主要从三个方面进行:第一,谣言是以何种形式出现的;第二,谣言的信息来源是否明晰;第三,谣言中的哪些关键措辞会对受众行为产生影响。

对三个版本的谣言内容进行分析,可以看到:

谣言都包含部分真实内容。谣言提到的“确认核泄漏”等是符合事实的,但在传播过程中经过多重阐述,很难看到其他事实存在的痕迹。谣言的信息来源不详。谣言用“据有价值信息称”,“BBC报道”充当信息来源,增强可信度,但实则多为编造。谣言以多种内容形式出现。抢盐谣言以新闻、科普宣传和友情提示三种面目遮盖事实真相,制造模糊性,迷惑受众,精简内容过滤真相细节。

二、抢盐谣言传播的社会心理动因

(一)事件本身的重要性

不论所处哪个时代,突发性事件往往最易滋生谣言。全球化的今天,一个国家的灾难可能引发的蝴蝶效应让邻国都人心惶惶。并不是所有谣言都会产生巨大的社会动员效果,只有主题对传播者和接收者同样重要时,谣言才会引发集体行动。“抢盐”谣言涉及到核辐射、盐荒等内容,对于传播者和接收者来说,日常生活以及身体健康可能将受到重大影响。谣言有很多种类型,只有重要的谣言才会扰乱人心,震动社会,甚至引发变革。在新媒体环境下,重大事件爆发后,面对浩若烟海的信息,人们进行理解的一种途径就是便捷式判断——它是一种解决问题的简单的(往往只是近似的)规则或者策略。③当人们接收过多信息,并缺乏解决问题的有效知识时,就会进行便捷式判断。例如核泄漏危机发生后,《羊城晚报》刊登专家“可以用抹碘酒,甚至喝少量碘酒的方式进行防护”④的观点引起关注。这类说法后被证实是没有根据的。这样的言论在网络上很常见,受众可能通过便捷式思维推断出碘可以防御辐射,既而散发性地得出结论:含碘的物品都可以防辐射。便捷式判断还带来错误共识效应,即人们倾向于高估其他人在某一问题上赞同自己的比例,⑤谣言认同者往往认为他人与自己的意见一致,这种心理为抢盐谣言传播提供了解释。

(二)缓解焦虑心理

引起恐惧的信息与人们的日常行为联系愈紧密时,受众就会愈相信被夸大的危险。日本核泄漏使焦虑、不安、怀疑的情绪开始蔓延,一些网络媒体提供的含有误导成分的新闻也增强了人们的恐惧。例如被很多门户网站转载的一篇报道《日本50人坚守福岛核电站抢险 70%可能2周内死亡》⑥,光从标题上看就会令人产生恐惧;搜狐网站一篇名为《东京电力因算错核辐射异常值谢罪 少算一个零》⑦的报道本是希望民众放心,却因标题反而让人觉得事态严重。为了减少自身恐惧,人们会试图寻找可缓解紧张情绪的方式。谣言就是一种发泄负面情绪的途径。有些人会对谣言来源和准确度产生怀疑,这种心理又会和“宁可信其有不可信其无”的心态相矛盾,于是产生认知失调。无论何时只要某个人同时拥有心理上不一致的两种认知(想法、态度、信念、意见),就会出现这种状况⑧。由于失调让人感到不安,人们会有目的地去缓解,其中一种方式就是“不会试图确保自己正确,而只是试图相信自己是正确的。”⑨这就可以看出为什么谣言虽然荒谬却依然可以广泛流传。

(三)虚荣心理

虚荣心也促使人们传播假消息。新媒体为大众提供了从接收者到传播者角色转变的平台,使原本处于接收地位的人变成了掌握消息来源的人,同时使他可能成为影响所在群体的意见领袖。这种转变让人产生虚荣感,并可能会按自己的想法简化原有信息,添加新结论,导致歪曲信息传播。

三、新媒体社交网络对“抢盐”行为的影响

社会关系网络对谣言传播也有很大影响。凭借“朋友的朋友”的关系,很多自媒体的免费社会性工具增加了人们的社交选择。人们依据喜好选择适合自己的媒介,同时也加入到使用同一媒介者的群体中。奥尔波特认为,谣言只在想法相同的人中间传播。由于社会关系网络中的信息通常都是经过熟人之间传递的,所以人们获得的信息往往也是所处群体中大多数成员感兴趣的话题。新媒体人际关系的构建,使来自于现实生活中的社交实践更加便捷化、广泛化。人之所以选择加入QQ群,是期望能在群体内满足自身需求。小世界网络中的人际交往并不是随机的,而是具有目的性,QQ群以组织形式将拥有共同兴趣或者相似情感的人聚合起来,形成了完全不同于传统人际交往的无组织的组织系统。新媒体为小群体中表现活跃的人提供更多的表达空间,使联系最广的那部分人获得了成为意见领袖的更多机会。抢盐谣言可以在QQ群内通过活跃分子跨群接力而迅速传播。

四、新媒体谣言的社会动员作用

(一)新媒体谣言对群体行为的影响

造成群体抢盐行为的原因有很多种。事件的重要与否决定群体是否会产生集体行为。盐是人民生活的必需品,盐荒谣言的产生会令群体产生恐慌情绪,继而出现抢盐行为。

1.谣言的“共意”建构

社会动员的前提就是参与主体之间要达成共同的认识,即“共意”。

新媒体的广泛应用促成突发性群体行为。这类工具带来畅通沟通同时,也在一定程度上协调与组织群体的行为。人们收发信息的终端更为便捷,随时对某个事件发表观点已经成为现实,这种近乎无障碍的表达对群体行为的影响几乎时时刻刻。即时性、在场性的信息传播也改变了传统的群体行为模式。群体行为源于一种“共享的认识(共意)”(shared awareness),它指的是许多不同的人和群体了解一种情形,并知道还有谁拥有相同认识的能力。⑩传统的群体行动发生可能需要很长时间进行计划或者安排,让成员共享相同的认识;通过微博、手机短信等新媒体传播功能的普及,可使群体快速形成共识并产生行动,新媒体环境下的群体的行为具有突发性。有网友评论,人们抢得不是盐,是安全感。这句话恰当地反映出当下政府媒介公信力缺失,无法给受众提供“可以信”的土壤,也诠释了面对权威信息的缺席,公众对于抢盐谣言抱有的“宁可信其有,不可信其无”的矛盾心态。抢盐谣言所构建的“共意”,是当下环境与新媒体技术结合的共同产物。新媒体技术近乎消除了公共意见参与表达的门槛,即时通讯和手机短信这两种民意表达载体使信息传播更为快捷与广泛。各种舆论场便随之形成,“共意”也由此建构。新媒体与抢盐谣言的结合无疑就是强化人们的共享认识,即危机感的强化。

2.群体文化心理

文化因素会影响个体行为;同个人主义国家(如美国)相比,从众现象在集体主义国家(如中国)更为普遍。群体行为的一致性文化压力导致个体从众。谣言受众会受到来自想象空间和真实环境的双重压力。意见一致的多数人无论数量多少,只要异议者缺席,一个人遵从群体压力的可能性都是存在的。同时,施加压力的个体或者群体构成也影响从众行为。当事实本身不明朗的时候,其他人就会成为信息的主要来源。而“其他人”的身份会影响受众是否认同信息。一旦我们发现某个人或者某个群体在某些方面具有号召力或感染力,就倾向于接受来自这个人或这个群体的影响,并且采取类似的价值或态度。

3.社会动员的媒介环境

改革开放后,多元文化纷纷涌入,人们有了更大的表达自我的空间,这一时期的社会动员的发起者已经不完全属于传统社会管理机构了。互联网在中国出现后,社会自组织的动员和协调能力开始有所展露。

以微博为例,使用移动端访问微博的用户越来越多,他们的主动性和活跃度也在整体用户之上。根据DCCI的统计,在移动端,微博用户每天发表微博2.84条,转发4.38条,均高于整体平均发布微博2.13条,转发3.32条。快速的发展和广泛的普及率,为新时期的社会动员提供了新的媒介环境。

4.传统媒体公信力削弱助长新媒体谣言的传播

新媒体传播进一步降低了产生社会行动的障碍。抢盐谣言可以在短时间内引发集体行动,除了新媒体自身的特性外,与传统媒体的公信力减弱有很大关系。

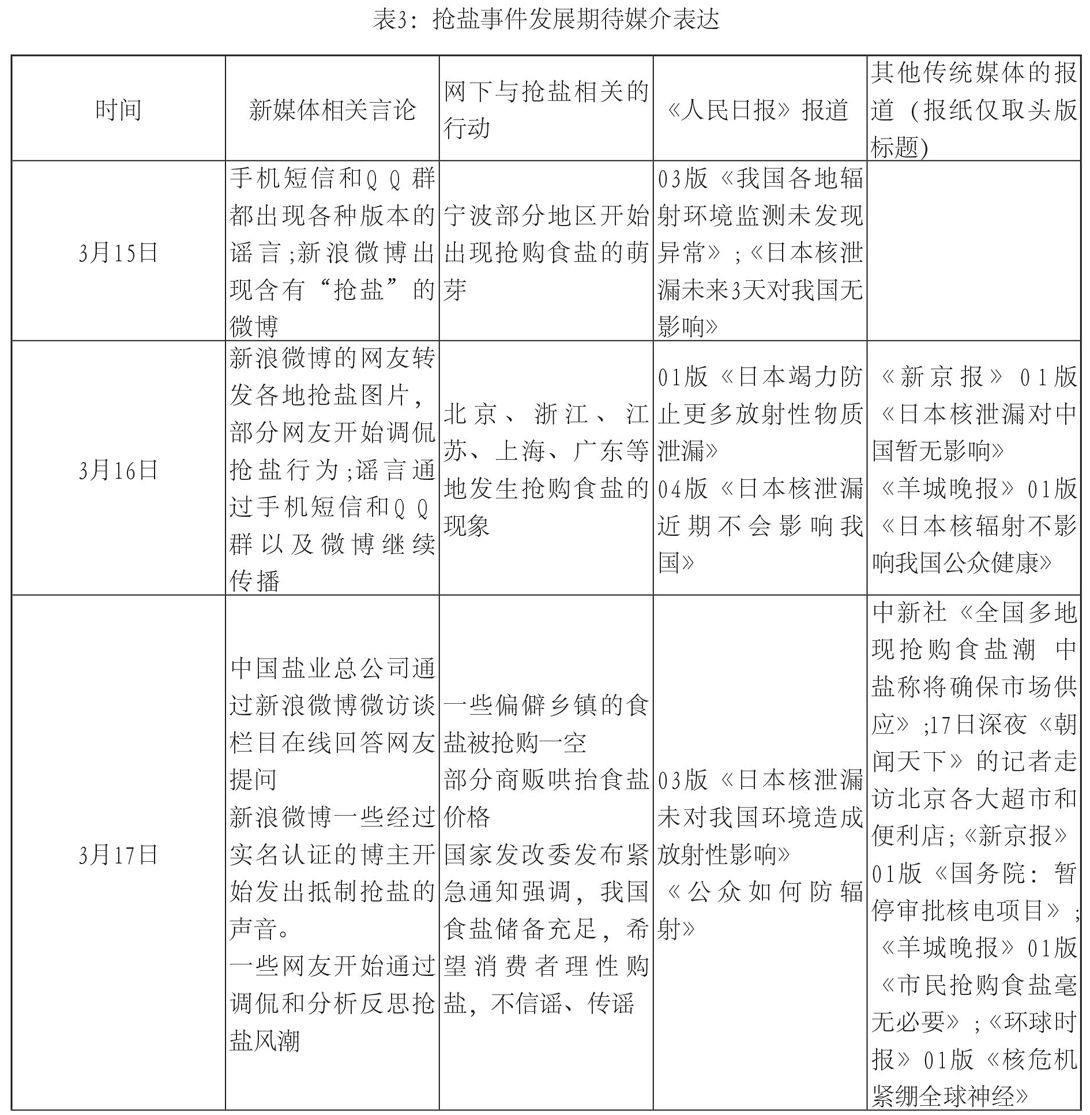

以下表格(表3)统计了抢盐期间新媒体平台相关活动与传统媒体报道的消长,还有线下的具体社会行为。可以看出传统媒体公信力削弱与新媒体谣言的社会动员的相互影响与作用。

以表格中《人民日报》为例,笔者检索出2011年3月15日——3月19日共14篇有关核辐射的报道,其中均未涉及谣言内容或者对谣言通过新媒体传播进行报道。在报道谣言时,所使用的信息源是泛指,称“有传闻”或者是“坊间传闻”,没有特指谣言版本。新闻报道框架既有澄清报道也有客观陈述。只有两篇出现在头版,其余的多在03版和04版。抢盐发生的时间段正好是两会召开时期,《人民日报》在此期间的头版主要以会议报道和政府决策为重心,有关日本核泄漏引发国民恐慌的信息所占版面并不大。谣言在15日就出现了,报纸在17日才涉及“谣言”报道。与新媒体相比,其时效性差是首要弱点。参与抢盐的人大部分是50后,在青少年时期经历物质短缺带来的苦楚,因无法熟练使用新媒体技术,便对传统媒体消息极为信任。当他们的诉求在传统媒体中不能获得满足,又无法利用新媒体获取资讯时,就有可能相信谣言。另外,传统媒体在做澄清报道时多引用专家学者、企业高层的话语或者是权威机构的数据,虽然有说服力,但居高临下的姿态缺乏接近性与诚意,不易被受众接受,甚至会产生抵触情绪。与此相反,新媒体辟谣则由于亲民性更受欢迎。

(二)新媒体的自净功能消减了谣言动员影响力

网民通过媒体交流、讨论、自我管理,来消除新媒体谣言,重新建构理性思考的框架就是新媒体的自净、自滤过程。新的媒介技术为多种言论碰撞提供平台,谣言的荒谬在众多理智的声音中一览无余。加入这场抢盐辟谣行动的除了大众草根外,一些权威信息来源、意见领袖以及专业团队的加入无疑令微博辟谣更具说服力。例如果壳网,在16日和17日分别通过果壳网站和新浪微博平台,从科学的角度解释了食物对防辐射没有作用,碘盐不能防辐射;介绍日本核泄漏的相关知识,利用科学分析粉碎了谣言。新浪微博的“辟谣小组”在抢盐谣言开始传播后,紧急增加成员,一周7天,每天24小时进行监控。同时还开通私信,提供举报邮箱,对于发布虚假消息的用户,会根据程度进行惩罚。新媒体的迅速反应对阻止抢盐谣言继续传播有很大的帮助作用。中国盐业总公司通过新浪微博微访谈栏目在线回答网友提问,直接在新媒体发声。

网民的自我调侃表达出对于抢盐行为的不理解和无奈,还有一些网友对事件的反思也先于很多传统媒体,他们的言论透露出对政府信息不透明和传统媒体反应滞后的担忧与不满,使更多的人从理性角度看待抢盐事件,而不是一味的指责参与抢盐的百姓如何愚钝。

在这次抢盐事件中,微博中知识分子的声音很快占据主导地位,一些意见领袖及时出来澄清谣言,对阻止谣言的扩散起到十分重要的作用。不同意见的交锋与共享,使公众了解到事件的不同侧面。新媒体环境就如同约翰·弥尔顿所描述的“意见的自由市场”,谣言与真相在这里相互碰撞,公众通过不断反思寻求真相,获得正确意见。当然,这个过程需要一定的时间。

五、结论

抢盐风潮并不是新媒体谣言第一次引发社会震动。公众接收信息的渠道多元化、社交网络化,参与成本低廉化、匿名化等特征,是新媒体时期集体行动组织者利用新媒体技术进行社会动员的便利条件,这种动员方式的高效快捷是传统媒介不可同日而语的。认识新媒体谣言的社会动员作用,对减少谣言对社会正常生活的动荡,具有重要意义。

注释:

①【美】克莱·舍基著,胡泳、沈满琳译:《未来是湿的——无组织的组织力量》,中国人民大学出版社,2009年,41页

②同上,24页

③【美】E·阿伦森著,邢占军译:《社会性动物》,华东师范大学出版社,2007年,95页。

④参见《如遭核污染会免费发放碘片》,腾讯网,http://view.news.qq.com/a/20110318/000044.htm

⑤【美】E·阿伦森著,邢占军译:《社会性动物》,华东师范大学出版社,2007年,99页。

⑥腾讯网,《日本50人坚守福岛核电站抢险 70%可能两周内死亡》,http://view.news.qq.com/a/20110318/000052.htm

⑦搜狐网《东京电力因算错核辐射异常值谢罪 少算一个零》,http://news.sohu.com/20110317/n279868575.shtml

⑧【美】E·阿伦森著,邢占军译:《社会性动物》,华东师范大学出版社,2007年,132页。

⑨【【美】E·阿伦森著,邢占军译:《社会性动物》,华东师范大学出版社,2007年,133页。

⑩【美】克莱·舍基著,胡泳、沈满琳译:《未来是湿的——无组织的组织力量》,中国人民大学出版社,2009年,104页。

11.【美】E·阿伦森著,邢占军译:《社会性动物》,华东师范大学出版社,2007年,26页。

12.DCCI互联网数据中心:《中国微博蓝皮书》,http://www.docin.com/p-485636096.html

13.参见新浪新闻中心:《日本核辐射引发多种谣言 新浪微博展开辟谣》,http://news.sina.com.cn/c/2011-03-17/201022134489.shtml。

(本文是作者主持的教育部人文社会科学研究规划基金项目《边疆民族地区网络媒介在社会动员中的作用研究》(批准号11YJA860013)前期成果)

作者简介:马强,内蒙古大学文学与新闻传播学院副教授;王粟,内蒙古大学新闻专业硕士生

责任编辑:邰山虎