扎加耶夫斯基:寻找光明,但永远不忘记黑暗

唐不遇

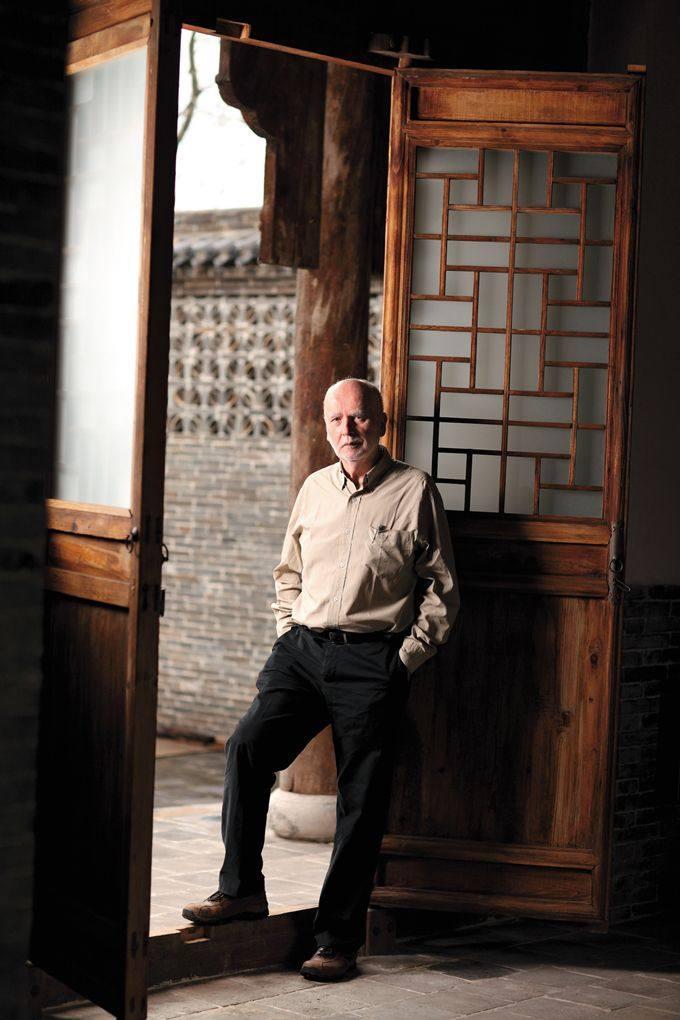

亚当·扎加耶夫斯基(Adam Zagajewski)

波兰极具国际影响的诗人、小说家和散文家。1945年生于利沃夫(今属乌克兰),出生后即随全家迁居格利维采。毕业于克拉科夫雅盖沃大学哲学系。波兰“新浪潮”诗歌的代表人物。1982年移居巴黎。曾在美国多所大学执教。后回到波兰,定居克拉科夫。至今已出版诗集12本,作品被翻译为包括英、法、德语在内的多种语言出版并获得多种国际文学奖。

2014年3月27日下午,在广州海珠区的一个中医私人诊所里,诗人亚当·扎加耶夫斯基(Adam Zagajewski)回答完最后一个问题,愉快地说:“我喜欢你的问题”,便不紧不慢地踱出房间,到对面的诊疗室里继续扎针灸。

这位在国际诗坛声名卓著的波兰诗人是第一次来到中国,也是首次接受中国媒体的专访。不过,按照他自己的说法,他的身体是第一次踏入中国土地,而他的头脑早就在博大精深的中华文化中遨游了。

那天下午,我们坐在房间里,一边喝茶一边聊天。扎加耶夫斯基背对着明亮的窗户,坐在窗台上。向他提问的时候,得仰对着他,就像仰对一朵来自异域的硕大的木棉花。

扎加耶夫斯基,这位在二战结束后第二天出生的诗人,历经上世纪六七十年代波兰“新浪潮”诗歌运动的洗礼,在1982年移居巴黎之后,便迅速成长为继米沃什、赫伯特、辛波斯卡之后波兰最杰出的诗人,波兰现代诗歌遗产最重要的继承人。而这些人,还有布罗茨基,在生前都曾是他的朋友,对他的诗赞誉有加。

虽然扎加耶夫斯基的詩集尚未在中国公开出版,但他的诗早就被翻译成中文,在中国诗人和诗歌爱好者中广泛流传,赢得了巨大的声誉。

去年11月,他获得了由北京大学中国诗歌研究院主办的第四届中坤国际诗歌奖,不过并未出席颁奖礼。而这次中国之行,他的目的便是到广州领取《诗歌与人》杂志主办的“第九届诗歌与人·国际诗歌奖”,再次接受中国诗歌界的致敬。

从小就听过马可·波罗游记故事的扎加耶夫斯基,对中国文化有着浓郁的兴趣。在大学攻读哲学时,他学习了中国道家和儒家哲学。而作为诗人,最吸引他的无疑是中国古典诗歌,“在宁静的阅读中陶醉于诗中,仿佛生命瞬间终止了”。他家里有几十本中国古典诗歌译本,主要是英文译本,也有几本是波兰文译本,他非常喜欢李白、杜甫、王维等人的诗,“他们是我的好朋友。”

由于波兰苦难的历史,扎加耶夫斯基对中国历史上的疯狂悲剧也给予关注和深深的理解。3月30日下午,他在广州星河湾酒店正式接受了“第九届诗歌与人·国际诗歌奖”,并发表获奖演说。在向中国古代伟大诗人致敬后,他特别提到了秦始皇焚书坑儒、1433年中国突然停止远航和“文化大革命”,“这些事件的发生和残忍嗜杀都令人感到瞠目结舌,仿佛这并不是政治噩梦,而是人间噩梦。”

米沃什曾赞叹:“历史和形而上的沉思在扎加耶夫斯基的诗中得以统一。”对扎加耶夫斯基来说,“写作诗歌是不间断地表现历史的一种尝试”。对历史的处理检验着波兰诗人的良心和技艺。背负着沉重的历史,他们不得不把“真实”置于最高准则。

在这种真实准则中,正视残酷的命运,但永远不丧失希望,永远保持一种坚韧的积极的态度,在诗歌中激发出一种重建的力量,或许就是扎加耶夫斯基所说的“对意义的寻找”。他将波兰诗歌在世界上的巨大影响力归功于此。

“我们这一代诗人,尤其是欧洲诗人,写作的任务就是积极地寻找新的道路和新的生命。”扎加耶夫斯基说。

苏珊·桑塔格从他的文字中发现了那种普遍的人性的力量:“这里虽然有痛苦,但平静总能不断地降临。这里有忧伤,但也有别人的才华所带来的让作家感到坚强的欢乐。这里有鄙视,但博爱的钟声迟早会敲响。这里也有绝望,但慰藉的到来同样势不可当。”

《尝试赞美这残缺的世界》是扎加耶夫斯基最著名的一首诗,也是这个地球迎来新世纪的黎明之后所呈现的最有力的诗。在 “9.11事件”后第六天,《纽约客》首次(也是惟一一次)在封底的位置发表了这首诗,使扎加耶夫斯基的名字一夜间在美国家喻户晓。无数悲伤的美国人捧着这首诗祈祷,无数悲伤的家庭把这首诗贴在了冰箱上。

在灾难和希望、残缺和赞美之间的琴弦上行走,构成了扎加耶夫斯基内在的诗歌张力,那种平衡感也强化了他的音色。有人这样评论他的诗:“扎加耶夫斯基的诗使我们想到了神像画,其中有着黑暗的成分,同时也有突临的光明或神启的时刻。”扎加耶夫斯基告诉我,他同意这个看法。

那天下午,采访快要结束的时候,窗玻璃外是开始西沉的太阳,他在斜晖中意味深长地说:“要寻找光明,但永远不要忘记黑暗。”而我则想起了上午的新闻发布会,也是快结束的时候,窗外的珠江上突然传来一声响亮的汽笛声,打破了会场的沉闷和单调,也打断了扎加耶夫斯基的发言。

一直盯着天花板颇为严肃地回答记者问题的扎加耶夫斯基突然笑了,他掉头望向窗外,对着明亮的春光赞美说:“真好听!”

南都周刊*扎加耶夫斯基

希望去赞美,却又感受到阻力

南都周刊:能谈谈你的名作《尝试赞美这残缺的世界》吗?我知道它的广泛流传,和“9.11事件”有关。

扎加耶夫斯基:这首诗是在1999年春天写的——或者2000年春天——我不确定。在“9.11事件”发生之前,《纽约客》诗歌编辑爱丽丝·奎因(Alice Quinn)已经拿到了我的一批未发表手稿,包括这首诗。“9.11”前一天,她刚好在看我的手稿。“9.11”发生后,《纽约客》编辑部召开会议,对奎因说,我们需要一首诗来回应这次灾难。奎因说,我想不到发表什么诗。当天她回去后,又看了我的手稿,找到了这首诗。六天以后,《纽约客》在封底发表了这首诗。

南都周刊:这首诗发表以后,反响如何?

扎加耶夫斯基:非常强烈。我收到了很多信。我的诗从没有经历过这样强烈的反馈。

南都周刊:这首诗是在什么样的情景下写的?

扎加耶夫斯基:产生这首诗的想法的时候,我正一个人搭火车,很孤单,就胡思乱想,突然之间就想起自己17岁那年,有一次和父亲去爬山的情景。我父亲很喜欢爬山,但我没有这种爱好,我常常受父亲强迫,被拉去一起爬山。那一次,我们经过一个小村落,这是很奇怪的一个地方,村子里的居民都被赶出去了。这片地区五六十个村庄的居民都是乌克兰人,二战期间他们中的部分人属于极端组织,曾经和纳粹合作。战后,波兰政府就采取措施,这片地区的居民,无论是否和那个极端组织有关系,一律被赶出去。我们路过这个村子,由于先前有人在这里生存过,所以村子废弃后,果园因为没有人打理,长势很旺,开着很多花,让我感受到一个损毁的世界。

南都周刊:为什么要“尝试赞美”呢?

扎加耶夫斯基:我本来想写点积极的东西。这是一个残缺的世界,但你感到一种欲望,希望去赞美它,却又感受到一种阻力,不像鸟能够自然地歌唱和赞美。

南都周刊:那么,这是一首怀有希望的诗,还是一首悲观的诗?

扎加耶夫斯基:诗人评价自己的诗是最困难的事情。硬要我回顾的话,我觉得它不是完全没有希望的,还是有些乐观的成分。

南都周刊:从普通读者的角度看,这首诗还是光明比黑暗多,希望比绝望多。在写作中,你怎么看待光明与黑暗?

扎加耶夫斯基:这是个大问题,很复杂,没法用一两句话来说清楚。我自己更向往光明。但没有黑暗的话,光明也没法存在。要寻找光明,但永远不要忘记黑暗。这是个讲不完的话题,二者一直都是共存的。

南都周刊:米沃什也有一首在中国广为流传的诗《礼物》,表达了一种历经沧桑之后的澄明之境。它在波兰也很有名吗?

扎加耶夫斯基:这首诗不是米沃什最有名的诗,但是他最有名的十来首诗之一。米沃什自己喜欢读这首诗。我感觉这首诗有一种佛家的味道,这是一首忘我之诗,有一种忘掉自我的存在,把自己融入世界的感觉。而米沃什本人的性格是很强的。

南都周刊:你希望达到这种境界吗?

扎加耶夫斯基:当然,但是不容易。

诗歌也是一种妥协

南都周刊:对于现代诗来说,隐喻是非常重要的技巧。1970年,波兰“新浪潮”诗歌运动曾发表纲领性文件《紧箍咒》,呼吁写作要摆脱隐喻,你曾是“新浪潮”诗歌的代表人物,我想知道,你自己是怎么看待隐喻的?

扎加耶夫斯基:二战后波兰诗歌与传统的断裂,主要体现在使用隐喻的减少。这是一个非常明显的变化。比如现年93岁的诗人鲁热维奇(Rozewicz),当时就主张不要隐喻,理由类似阿多诺的“奥斯维辛之后写诗是野蛮的”,对他来说隐喻也是野蛮的。在经过战争的残酷屠杀之后,有些东西断裂了。

我并不持这种看法。诗歌历史进程的改变,不需要外力。在我看来,隐喻当然是诗歌重要的一部分。无论诗歌是否与政治发生联系,都不影响隐喻的使用。隐喻是一种理解上的跳跃,没有隐喻的话,诗歌就会像文章一样,没有自身的特点。通过隐喻,你可以触碰到生活中那些无法触碰的事物,不需要当一个超现实主义者,就可以感受到生活中的惊奇。

但另一方面,也存在隐喻的密度问题。有一些诗人会密集地使用隐喻,这样在表达上就出现一种障碍。所以,我认为应该采取一种折中的办法,选取日常性表达和密集的隐喻之间的道路。诗歌也是一种妥协,是日常沟通和拒绝沟通之间的一种妥协。

南都周刊:那你怎么看待特朗斯特罗姆的隐喻?他被称为“隐喻大师”。

扎加耶夫斯基:我很仰慕他,他的诗可读性很强,在隐喻的背后有很多思考。他不是语言游戏式的诗人,不纯粹为了隐喻而隐喻,而是通过隐喻把他的思考表达出来。在芝加哥大学,我和我的学生一起读特朗斯特罗姆的英译诗歌,那是非常美好的经验。但是,如果鲁热维奇谈到特朗斯特罗姆,他就会说:“啊,特朗斯特罗姆是中立国的诗人!”

南都周刊:但是谈到波兰和东欧,难免会触及政治。你早年也是个政治诗人,1980年代你的风格发生了较大变化,为什么?

扎加耶夫斯基:我二三十岁的时候,已经写了很多诗,那时候的诗有点愤青、政治、一般性,当时“新浪潮”诗歌的风格就是这样的,很多朋友也这样写。那时,我们这代诗人认为写诗的重要任务之一,就是与当时的政治制度进行大辩论,我们生活在那个时期的社会制度里,感觉不幸福,还有书报检查等,自由度很少,不能完全表达自己的想法。后来,我们的大辩论起到了好的作用,社会发生了变化,同时随着年龄的增长,我们的观点和诗风也发生了变化,我希望诗更属于世界文化,而不是政治。我的诗开始带有更多的哲学思辨,融入了更多现代手法,变得更成熟。

米沃什、赫伯特:精神上的父亲

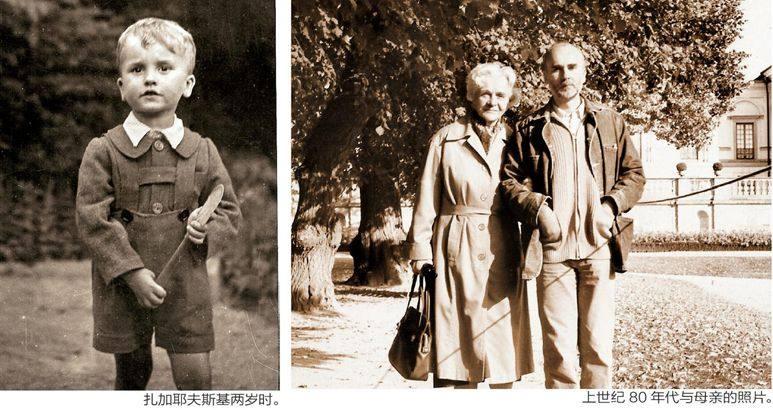

南都周刊:我知道利沃夫是你的出生地,《去利沃夫》这首诗有一个副标题“致父母亲”。前几年你还在一首诗《他没有考虑美学》中写道:“那是在80年代。父亲为他的朋友抄写了/我的诗《去利沃夫》 ”。你父亲喜欢这首诗吗?

扎加耶夫斯基:喜欢,但不是审美上的喜欢,而是因为他在这座城市长大,有很多记忆。我父亲是一个工学教授,从未写过诗,但他说这首诗是他的诗。

南都周刊:你和你父亲的关系如何?

扎加耶夫斯基:我父亲是很保守的一个人,从来不说“我爱你”这样的话。我在机场或其他公共场合时,经常听到别人对着电话说“我爱你我爱你”,却从来没有听到父亲这样对我说过,但我知道父亲是爱我的。

南都周刊:米沃什是不是你精神上的父親?

扎加耶夫斯基:是的……但我很犹豫,因为除了米沃什,还有赫伯特,他们俩都是我精神上的父亲。

南都周刊:在中国,米沃什更有名。但也有很多人喜欢赫伯特的诗。你认为他们俩谁更伟大?

扎加耶夫斯基:这很难比较,对我来说他们俩是平等的。我崇拜米沃什,他是一个划时代的诗人,写作覆盖的范围很广,他不仅是波兰的诗人,更是世界的诗人,他的思想不局限于某个国家,而是世界性的。他是个现代诗人,同时也很向往在他之前的相对传统的押韵的诗。赫伯特的写作相对于米沃什来说要窄一些,但有些诗很完美。所以很难比较。

南都周刊:除了米沃什和赫伯特,辛波斯卡也是一个具有世界性声誉的诗人。你怎么评价她?还有,你是怎么认识他们的?

扎加耶夫斯基:辛波斯卡的诗独具一派,她是一个有着大胆思维的女诗人。我与辛波斯卡认识是一个很偶然的机会,当时我很年轻,写了一篇文章讽刺当时的诗人,把他们称为“懒惰的诗人”,批评当时的诗人没有充分利用好自己的思想,没有充分发挥自己的才智。文章发表后,我很快收到辛波斯卡的来信,信中说她喜欢这篇文章,还请我吃晚饭,我就很荣幸地认识了辛波斯卡。其实我觉得我认识她比她认识我早,我的第一首诗就是在辛波斯卡任编辑的周刊上发表的,是她发现了我,我非常感激她。但是,她不记得我了。

认识米沃什比较晚,读到他的诗早一些。因为在我年轻的时候,米沃什是一位危险的政治异见诗人,当时住在美国加利福尼亚,他的诗在波兰被禁止出版,要读到他的诗需要费很大的周折,必须通过地下出版物或者朋友读到。我很有幸地找到了他的诗,读后很喜欢。而我认识他是在1983年,那时我在巴黎,他已经获得了诺贝尔文学奖。我们认识后一见如故,成为好朋友,就经常见面。

南都周刊:波兰诗歌能在世界上产生这么大的影响,你认为原因是什么?

扎加耶夫斯基:我到别的国家时,也有人问我同样的问题,但这很难用几句话回答清楚。可以这样说,在二战后,波兰诗人在诗歌上提出了很多问题,不跟国际潮流走,不玩形式,而更多的是在寻找诗歌的意义,因此给读者留下了独特的深刻印象。

南都周刊:对你有重要影响的诗人还有谁?

扎加耶夫斯基:这就得拉长名单了。现代诗人里,有俄国诗人曼德尔施塔姆;德国诗人戈特弗里德·贝恩,他说过一个伟大的诗人就留下五首好诗;法国诗人阿波利奈尔;捷克诗人米罗斯拉夫·赫鲁伯;西班牙诗人安东尼奥·马查多。

南都周刊:我想请你重点谈谈对曼德尔施塔姆的看法,我非常喜欢他的诗。

扎加耶夫斯基:他是阿克梅派诗人。阿克梅派不完全地拒绝象征主义写作,也不完全地拒绝现实主义写作,在两者之间找到了一条折中的道路。曼德尔施塔姆喜欢建筑,他从建筑里看到形状是怎么具体化的。即便在受斯大林压迫的时期,他的写作也有一种幽默感,能看到强烈的人性。他是个知识分子,不是个特别强大的人,但也很勇敢,不退缩。

我的写作是不断寻找新的生命

南都周刊:你觉得诗人应该是个知识分子吗?

扎加耶夫斯基:这要看你生活在哪里。如果生活在民主制度的环境里,诗人并没必要强迫自己担当起知识分子的社会责任,因为除了诗人,还有记者、律师等,他们可以为正义发出声音。这也就是为什么我的诗歌早期和政治关联比较紧密,后期却发生了变化。在我早年写作的时候,还很少有人讲出事实,写诗是一个表达真实的途径。而现在的波兰虽然也有不公,也有很多问题,但已经有很多人愿意发出声音,争取权益,这是对诗人的一种解放。

南都周刊:波兰有着非常苦难的历史,你在诗中是怎么处理历史和苦难的?

扎加耶夫斯基:我没有经历二战,但我是在战后第二天出生的。战争期间波兰遭到很大的破坏,重建的时间也很漫长。我成长在战争的延续里,空气里都充满战争的味道。我本人并不是个悲观哭泣的人,同时也受战后重建环境的影响,所以更向往未来的新生活,我的写作也是在不断地寻找一个新的生命。我感觉我们这一代诗人,尤其是欧洲诗人,写作的任务就是积极地寻找新的道路和新的生命。我的第一本英译诗集出版后,有一篇诗评写得很好,说我的诗中有一种重建的力量。

南都周刊:历史和政治对你和米沃什的影响,有什么不一样的地方?或者说,你们处理历史和现实的态度有什么区别?

扎加耶夫斯基:我和米沃什的历史背景相差很大。我没有办法把自己和米沃什相比。米沃什年轻时生活在华沙,纳粹占领华沙的时候,那是地狱般的世界,纳粹可以随时开枪打任何人,不需要任何理由。虽然米沃什不是犹太人,但他能看到压迫,他所见到的苦难是即时性的,马上就发生在眼前的,所以他的诗会处理这种黑暗。对我来说,没有这种即时性。我从未在街上看到过尸体。1956年以后,波兰的政治就改变了,没有特别深重的国家性苦难,也有一定的自由和法律,能够相对正常地生活和阅读。概括来说,米沃什这一代诗人处理的是完全的反人性、反文明的行径,而我们这一代诗人缺少这种经验。米沃什就像一个外科医生,给死人和病人解剖、做手术,而我只是从书上学会怎样做手术。

南都周刊:对你来说,童年记忆和民族、历史记忆,哪个更重要?

扎加耶夫斯基:这个问题非常好。总的来说,童年记忆和民族、历史记忆是不可分的,两者常常相辅相成,也常常纠结在一起,最后融为一体。我们从童年记忆中汲取写诗的源泉。童年时不懂讽刺、诙谐,这恰恰为今后的写作提供了很多养分。每个诗人都有不同的童年经历,从不同的童年记忆中形成不同的风格,从不同的风格中又得到一个整体。这是很重要的。我尽管出生在二战后,但二战中人类大屠杀的残酷一直留在我的童年记忆中,这也使童年记忆和我的经历不可分。

南都周刊:对你而言,波兰意味着什么,西方又意味着什么?

扎加耶夫斯基:波兰人一直在拷问自己的身份:我们是谁?我们属于谁?德国人也有同样的问题,总是在问“我们是谁?”但是俄罗斯人没有,他们觉得自己很独特,和希腊人一样都信仰東正教,不会在乎自己是不是属于西方。而我们争取属于西方,不仅努力希望找到身份的认同感,还为此付出了沉重的血的代价。当然我也希望解决身份感问题,但西方本身的历史也不完全光彩,也有黑暗的时刻。这不是个人能决定的。