敦煌写本P.2966和P.3363《籯金》残卷考释

内容摘要:通过考释敦煌写本P.2966、P.3363《籯金》的内容、分卷及篇目可知:这两种写本应是同一种《籯金》的不同抄本;百篇五卷的卷次分布不是按照内容进行划分,而是按照规模平衡划分;从残存的事例附注内容可知,叙述文字与唐李若立编著《籯金》(S.2053V等)、敦煌张景球改编《略出籯金》(P.2537等)都不一样,应该是吐蕃时期敦煌阴庭诫改编《籯金》的抄本。

关键词:敦煌写本;P.2966;P.3363;《籯金》;阴庭诫

中图分类号:G256.1 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2014)06-0082-09

敦煌写本类书《籯金》共有十个卷号,即P.3363、P.2537、 S.4195、 S.5604、 P.3907、 S.2053V、 P.3650、P.2966、S.7004、P.4873,题署唐李若立撰。对《籯金》的研究,学术界已有较多的成果,包括李强的博士学位论文《敦煌写本籯金研究》[1]以及对单篇文献的考释和文献笺校等[2-9]。目前的结论是:这十个卷号的《籯金》可分为李若立原作之《籯金》、阴庭诫删节之《籯金》、张景球改编之《略出籯金》和《籯金字书》。其中,S.2053V和S.5604经研究是唐李若立的编著本,P.2537、P.3650等两个卷号是张景球改编而成的《略出籯金》,P.4873、S.5604为阴庭诫删节之《籯金》,那么P.2966和P.3363是哪种写本呢?

P.2966前后残缺,册页装,是一页的正反面抄写。虽然这篇文书仅仅保留有一片,但是却提供了其他敦煌写本《籯金》没有的重要信息,对于我们研究敦煌写本《籯金》非常重要。这片《籯金》残叶,抄写《籯金》起自第二十一篇,结束于第二十二篇,仅保留第二十一篇和第二十二篇的事例附注,而叙部分残缺。通过这篇文书的记载,可以得知流传于敦煌地区的类书《籯金》写本的第二卷的篇名、起自哪些篇、结束于哪些篇。其次还可以看出,《籯金》在敦煌地区的流传有不同的抄本,分卷也不同。敦煌写本《籯金》大多数是第一卷的抄本,第二卷之后就很少了,P.2966为研究敦煌写本《籯金》提供了一种新的材料。

一 敦煌写本《籯金》P.2966和

P.3363残卷释录及作者考释

P.2966《籯金》前后残缺,卷首残存“籯金卷第二”,得知这是《籯金》第二卷的内容。为了便于学术界研究,我们将这篇文书释录如下:

(前缺)

籯金卷第二。凡列十二篇。

驾行廿一、刺史廿二、别驾廿三、县令廿四、隐逸廿五、褒誉廿六、七贤廿七、明德廿八、贤智廿九、朋友三十、仁孝卅一、父母卅二、兄弟卅三、夫妇卅四、美女卅五、丑女卅六、男女卅七、子孙卅八、富贵卅九、名位卌。

驾幸篇第廿一

宣游 天子欲出行,先须告内外百司,然后出。乘时 人主出巡,必须乘四时,不扰于人。巡省方 天子省巡四方,以视万性(姓),去必有方尔。虹旗 天子旌旗,当图以虹蜺象凤。凤钥 禁钥,象凤皇(凰)而置。銮舆 天子辇皆以銮铃振响。凤盖 天子伞盖象凤皇(凰)飞腾作。绣毂 天子车驾,以锦绣饰。雕舆 天子辇必雕镂龙凤为文绣。龙辀 天子乘流,必以舟船,为龙鹄,为象也。凤轸 亦天子所乘车驾之号。

星阵 天子所出必排御仗,象天之星宿为之。天行 顺黄道而行幸,星阵天行。出《甘泉赋》。千乘雷动,万骑云奔 事出《长杨赋》,皆天子御仗。风伯清尘,雨师洒路 事出班固《东京赋》、张衡《西京赋》,具述。岳镇、泉停 出《上林》、《籍田》赋,言天子每出游巡幸,所顿止如水潢貌,湛然安静。

叙曰:出豫宣游,著自连山之卦夏名亦为连山,占天子出卦,雲为顿止,豫幸之卦;省方巡陟,形于大麓之篇山□之名。璿台逸夏帝之游,飞毂瑶池,赏玩周王之宴,八骏腾镳,共寄芳林之兴,亦有访道襄城,几劳轩驾,寻仙始射,屡畅尧心,奔雷与凤轸争喧,飞霓共虹旗飏,千乘万骑,命风伯以清尘,雷动云移,先雨师而洒路,高皇入沛,还兴猛士之歌,武帝游汾,即动秋风之咏,集八屯之明骑,岳镇泉停,驱七华之雄儿,天行星阵,轰■隐填,轰■隐填。

刺史篇第廿二

刺史 古者刺史,谓之诸侯,所封千里,分符专城。百城 刺史管一百之城,以象天之雷也。

六条汉书薛宣为刺史,上六条政校(教)以理人民,一先戒心,二敦教化,四分地利,三举贤良,五恤刑狱,六均赋役。谓六条教,天子赏之。

二天 前汉刺史苏章为冀州太守,初之郡,乃招故人,故人至,莫非同之,共求百姓之患,仁人喜荷,故号二天,言重天。 十部

里(理)郡有十部政教以人民也。部竹 亦政教也。分苻分竹 并佩印之说,二事体同。 捐驹

汉孔奋为凉州刺史清廉,所将骒马,在任生驹,下任之日,留下其驹在槽。人吏送之,奋曰:吾来时无此马驹,此属凉州,吾终不要。百姓所率牛马饯送,一无所取,并还人吏而去。弃犊 后汉[时]苗为淮南太守,秩满,家牛生牍,留付所由而去。

全羊[汉宋均为太守,郡内煞羊,淫祀于神,人若先食肉者]病作羊鸣,至郡下令,禁断煞羊淫祀,百姓初怨,后神不能为祸。伐枳

(后缺)[10]

敦煌写本P.3363《籯金》仅存序文及卷第一前十四篇的篇目,之下未抄完,前题“籯金一部,小室山处士李若立撰”。序文之后抄有第一卷篇目:“帝德篇第一、诸君篇第二、诸王篇第三、公主篇第四、东都篇第五、西京篇第六、明堂篇第七、功臣篇第八、辅相篇第九、侍中篇第十、文昌篇第十一、御史篇第十二、公卿篇第十三 诸侯篇第十四(未抄完)。”“小”应为“少”之误。现将其抄录如下:

籯金一部并序。小室山处士李若立撰。

盖闻经略百王之书,总联千载之善,固有八索九丘,三坟五典,然而述作多门,众制锋起,其流甚广,厥类弥繁,竟炫彫虫,争崇培蚁,遂使玄黄异质,花叶随分,言谈者究其题,探赜者罕穷其目。若立虽乏光容,无能自衒,早游鳣序,颇践鲤庭,躬承阙里之言,伏奉闺门之训,每至坛花发彩,阅礼而入缁帏;市叶舒阴,敦书而升绛帐。寻师千里,访道七州,希括羽之功,就籯金之业。宣尼四绝,志切慕焉;董子三余,心非所向。于是采摭诸经,参详众史,纂当时之行事,缉随物之恒务,庶无烦博览,而卒备时须,举其宏纲,撮其机要,合成百篇,分为五卷,先录其事,后叙文,名之籯金,录云耳。

帝德篇第一、诸君篇第二、诸王篇第三、公主篇第四、东都篇第五、西京篇第六、明堂篇第七、功臣篇第八、辅相篇第九、侍中篇第十、文昌篇第十一、御史篇第十二、公卿篇第十三 诸侯篇第十四(后缺)。[11]

P.3363的意义和价值在于表明了《籯金》每卷规模和形式。对比这两个卷号,可以看出,如果在P.3363帝德篇第一之前补上:“籯金卷第一。凡列二十篇”,那么这两个卷号的格式就完全一样。说明他们是同一个写本的不同抄本而已。

根据前人的研究的成果,敦煌写本类书《籯金》有三种写本,第一是唐李若立编著《籯金》。虽然敦煌写本《籯金》前部都题有“籯金一部并序,少室山处士李若立撰”,这也只是表明这些《籯金》的最初撰写者是李若立。李若立编著《籯金》的初衷都在其序文写了,就是以前编撰典籍述作多门分类繁琐,“言谈者莫究其题,探赜者罕穷其目”,“于是采摭诸经,参详众史,纂当时之行事,缉随物之恒务,庶无烦博览,而卒备时须,举其宏纲,撮其机要”,目的就是一部简略的类书。而后来阴庭诫、张景球在其基础上又略出其本,于是就有了另外两个写本。但无论是阴庭诫之《籯金》,还是张景球之《籯金》,在前面署名的只有李若立一人而已。这样看来,最初李若立编著本还是比较繁琐的,没有达到简略的目的,因此现存的敦煌写本《籯金》其中最为丰繁的就是李若立的原著本;而张景球改编的《略出籯金》,以十七篇为一卷进行分卷,就是说序文虽然不变,还是百篇五卷,但是每卷只有十七篇,全书规模也不足百篇了。如果我们排除这两个写本既不是李若立原著本也不是张景球改编本,那么毫无疑问,他们就是敦煌阴庭诫改编本,最大特点就是规模虽小但是还保留百篇五卷的结构,且每卷包含二十篇。

二 敦煌写本《籯金》P.2966和

P.3363残卷分卷及篇目问题

敦煌写本P.2966《籯金》残卷:“籯金卷第二,凡列十二篇……”按照百篇五卷、每卷二十篇的结构,其中“十二”为“二十”之误,应该是《籯金》卷第二的内容,即第二十一至四十的二十篇,这是当时抄写的错误。

那么敦煌写本《籯金》每卷的规模有多大,内容是什么,是平均分卷还是根据内容多少分卷呢?P.3363、 P.3907、 P.2537、 P.4873、 S.5604等记载的是敦煌写本《籯金》第一卷的内容,但都是残卷,保存的内容多寡不一。P.3907是册页装,第一页之后缺失第二页,第三页之后,诸君篇第二和功臣篇第八之间残缺,这样P.3907就保存有序的前半段,帝德篇第一的叙文部分,诸君篇第二的事例附注和叙文前半部分,明堂篇第七叙文的后边部分,功臣良将篇第八事例附注的前半部分,辅相篇第九叙文的后半部分,侍中篇第十事例附注前半部分,从中看不出来第十篇之前有分卷迹象。P.4873仅仅保存了社稷篇第十七叙文的后半部分和忠谏篇第十八事例附注前半部分。S.5604《籯金》写本虽然也是册页装,书写比较潦草、错讹较多之外,内容也要比P.2966、P.3363丰富很多。S.5604保存有序及帝德篇第一、诸君篇第二、诸王篇第三、公主篇第四、东都篇第五事例附注前半部分。能够说明《籯金》第一卷都包括那些篇目的只有P.2537,P.2537是张景球改编而成的《略出籯金》抄写本,基本保留了敦煌写本《籯金》父母篇第三十之前的内容。根据P.2537的记载,《籯金》前二十篇的篇名是:帝德篇第一、诸君篇第二、诸王篇第三、公主篇第四、东都篇第五、西京篇第六、明堂篇第七、功臣篇第八、辅相篇第九、侍中篇第十、文昌篇第十一、御史篇第十二、公卿篇第十三、诸侯篇第十四、大夫篇第十五、君臣篇第十六、社稷篇第十七、忠谏篇第十八、离宫别馆篇第十九、侍卫篇第廿、驾幸篇第廿一、剌史篇第廿二、别驾长史司马篇第廿三、县令篇第廿四、隐逸篇第廿五、褒誉篇第廿六、七贤篇第廿七、朋友篇第廿八、仁孝篇第廿九、父母篇第卅等,而在第十八篇之前有这样一段文字:

籯金卷第一。 宗人张球写,时年七十五。

籯金卷第二。

忠谏篇第十八。

很显然这不是错写或者误写,而是说明张景球在改编《籯金》时将籯金的规模很可能包括篇目都进行了必要的压缩,以前十七篇为第一卷。其次我们从篇名来看,各卷也不是按照内容来分卷的。因为如果按照内容,从驾幸篇廿一之前都属于记载中央政府的,可以归为一类,而不是将前十七篇归为一类。从这段记载看,抄写者在第十七篇末尾写上“籯金卷第一”,表明第一卷就到这里结束。之后又写上“籯金卷第二,忠谏篇第十八”,说明第二卷从第十八篇开始。

P.2537保存了《籯金》第一卷的全部。P.3363记载了敦煌写本《籯金》第一卷的规模、起止篇数和篇名等。P.2966记载了敦煌写本《籯金》第二卷包括的内容以及每篇的篇名。S.2053V《籯金》残存有驾幸篇第廿一叙文、刺史篇第廿二、别驾长史司马篇第廿三等三篇。

从P.2966、P.4873的格式看,如果在P.3633序文之后补上“《籯金》卷第一,凡二十篇”,再参考P.2537、P.3650等即可证实李若立编著《籯金》时每卷之前会首先说明这是第几卷,有多少篇目。敦煌写本《籯金》的分卷,基本上都是如此。也就是说,无论是李若立编著本,还是阴庭诫和张景球删节本,结构都是百篇五卷。根据现存的内容和抄写方式推测李若立编著《籯金》的大致规模以及各卷撰写内容和撰写格式,其原貌应如下:

籯金一部并序。少室山处士李若立撰

盖闻经略百王之书,总联千载之善,固有八索九丘,三坟五典,然而述作多,门众制锋起,其流甚广,厥类弥繁,竟炫雕虫,争崇培蚁,遂使玄黄异质,花叶殊分,言谈者莫究其题,探绩者罕穷其目。若立虽乏光容,无能自衔,早游鳣序,颇践鲤庭,躬承阙里之言,伏奉闺门之训,每至坛花发彩,阅礼而入缁帏,市叶馆阴,敦书而升绛帐,寻师千里,访道七州,希括羽之功,就籯金之业。宣尼四绝,志切慕焉,董子三余,心非所向。于是采摭诸经,参详众史,纂当时之行事,缉随物之恒务,庶无烦博览,而卒备时须,举其宏纲,撮其机要,合成百篇,分为五卷,先录其事,后叙文,名之籯金,故云录耳。

【籯金卷第一,凡列二十篇】

帝德篇第一、诸君篇第二、诸王篇第三、公主篇第四、东都篇第五、西京篇第六、明堂篇第七、功臣篇第八、辅相篇第九、侍中篇第十、文昌篇第十一、御史篇第十二、公卿篇第十三 诸侯篇第十四、[大夫篇第十五、君臣篇第十六、社稷篇第十七、忠谏篇第十八、离宫别馆篇第十九、侍卫篇第廿]。

[帝德篇第一]

(中略)

籯金卷第二。凡列二十篇。

驾行廿一、刺史廿二、别驾廿三、县令廿四、隐逸廿五、褒誉廿六、七贤廿七、明德廿八、贤智廿九、朋友三十、仁孝卅一、父母卅二、兄弟卅三、夫妇卅四、美女卅五、丑女卅六、男女卅七、子孙卅八、富贵卅九、名位四十。

驾幸篇第廿一

(中略)

籯金卷第三,凡列二十篇。

……佛法篇第卌八……[西戎篇第五十二]、南蛮篇第五十三、北蕃篇第五十四、战阵篇五十五、元戎篇第五十六、六军篇第五十七、盗贼篇第五十八……

籯金卷第四,凡列二十篇。

……

籯金卷第五,凡列二十篇。

……

籯金一部。

三 敦煌写本《籯金》P.2966和

P.3363残卷内容考释

敦煌写本类书P.2966《籯金》抄本事例附注保留有驾幸篇第廿一和刺史篇第廿二,驾幸篇中保留宣游、乘时、巡省方、虹旗、凤钥、鸾舆、凤盖、秀毂、雕舆、龙辀、凤轸等16个事例附注,刺史篇中残存有刺史、白城、六条、二天、十部、部竹、分符分竹、捐驹、弃犊、全羊、伐枳等11个事例附注。P.2537《略出籯金》驾幸篇事例与之完全一样,但是附注文字出入很多,对比见表1。

从中可以看出,这两个卷号记载的事例一样,唯有附注部分不仅叙述文字不同,而且有些叙述的意思都有了改变。就是说张景球自负于自己的学识,在改编唐李若立编著的《籯金》时,根据自己的理解对原来附注进行了随意删改,力图简练达意。

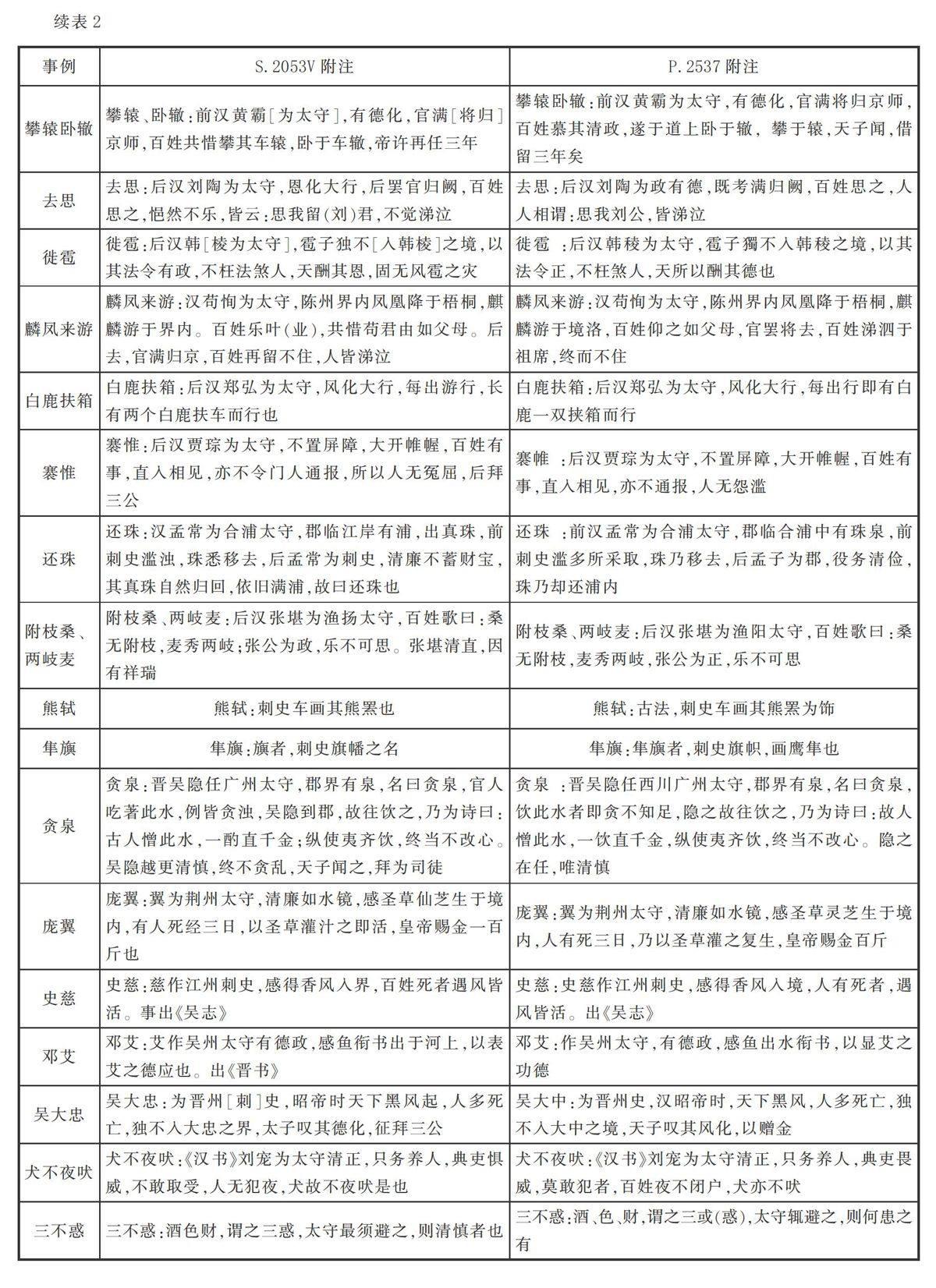

S.2053V《籯金》也记载有刺史篇,就其事例来说,与P.2966接近,但是附注内容与P.2537《略出籯金》和P.2966《籯金》刺史篇文字完全不一致,现在将S.2053V刺史篇第廿二事例附注与P.2537《略出籯金》比较,通过比较我们从中可以看出二者之间的联系和异同(表2)。

从以上所列举内容分析,P.2966、P.2537、S.2053V三个卷号的《籯金》抄本事例基本相同,而附注部分几乎没有一条的文字能够完全对应上的,大多数是意思一样,但叙述文字不同,更有甚者,出处原典一致,但意义完全不同。

比如“刺史”,管千里百城,肯定不是唐代的刺史,应当是指汉魏晋时期的刺史,才有千里百城的管辖范围;作为皇帝的耳目的刺史,只能是汉代具有监察性质的刺史。“二天”附注引用苏章事例,根据《后汉书·苏章传》:“苏章字孺文,扶风平陵人也……顺帝时,迁冀州刺史。故人为清河太守,章行部案其奸臧。乃请太守,为设酒肴,陈平生之好甚欢。太守喜曰:‘人皆有一天,我独有二天。章曰:‘今夕苏孺文与故人饮者,私恩也;明日冀州刺史案事者,公法也。遂举正其罪。州境知章无私,望风畏肃。”[12]《籯金》编者所引二天典故,已与《苏章传》记载相去甚远。因此可以推测,他们都没有依此原典,而是根据他人编撰的类书等改编而成,使附注严重失真。“六条”附注,明确记载为汉代薛宣,我们查阅《汉书·薛宣传》根本没有相应的记载,只有唐代颜师古注中说“刺史所察,本有六条,今则踰越故事,信意举劾,妄为苛刻也。六条解在《百官公卿表》。”[13]就是说薛宣不但没有上六条监察地方,而是破坏了这一制度。其次《汉书·百官公卿表》所记载的六条也与《籯金》不一致,记载:“武帝元封五年初置部刺史,掌奉诏条察州,秩六百石,员十三人。”师古曰:“《汉官典职仪》云刺史班宣,周行郡国,省察治状,黜陟能否,断治冤狱,以六条问事,非条所问,即不省。一条,强宗豪右田宅逾制,以强凌弱,以众暴寡。二条,二千石不奉诏书遵承典制,倍公向私,旁诏守利,侵渔百姓,聚敛为奸。三条,二千石不卹疑狱,风厉杀人,怒则任刑,喜则淫赏,烦扰刻暴,剥截黎元,为百姓所疾,山崩石裂,祅祥讹言。四条,二千石选署不平,苟阿所爱,蔽贤宠顽。五条,二千石弟子恃怙荣势,请托所监。六条,二千[石]违公下比,阿附豪强,通行货赂,割损正令也。”[13]741-742六条内容来自于《周书·苏绰传》载苏绰所上“六条诏书”为:其一,先治心;其二,敦教化;其三,尽地利;其四,擢贤良;其五,卹狱讼;其六,均赋役[14]。

“捐驹”条事例附注记载孔奋为凉州刺史所乘马生驹,离任时捐给凉州,官吏敛送牛马也一无所取。三个卷子虽文字不一样,但是所叙述内容一样。根据《后汉书·孔奋传》:“孔奋字君鱼,扶风茂陵人也……遭王莽乱,奋与老母幼弟避兵河西。建武五年,河西大将军窦融请奋署议曹掾,守姑臧长。八年,赐爵关内侯……陇蜀既平,河西守令咸被征召,财货连毂,弥竟川泽。唯奋无资,单车就路。姑臧吏民及羌胡更相谓曰:‘孔君清廉仁贤,举县蒙恩,如何今去,不共报德!遂相赋敛牛马器物千万以上,追送数百里。奋谢之而已,一无所受。”[12]1098-1099孔奋没有担任过凉州刺史,仅出任姑臧长,就是姑臧县的长官,相当于县令。时间是两汉之间,当时的凉州不在武威,即今天天水一带。其次典故出入很大,从其传中看是其离任赴中原时姑臧吏民羌胡赋敛牛马相送一无所受,而没有捐驹一事。显然,捐驹附注不是作者直接从《孔奋传》中采集而来,应当是从编撰著作中搜集。

“弃犊”附注,同捐驹一样,《三国志·魏书·常林传》注引《魏略》曰:“时苗字德胄,钜鹿人也……出为寿春令,令行风靡……又其始之官,乘薄軬车,黄牸牛,布被囊。居官岁余,牛生一犊。及其去,留其犊,谓主簿曰:‘令来时本无此犊,犊是淮南所生有也。 群吏曰:‘六畜不识父,自当随母。苗不听。”[15]时苗担任的是寿春令而不是淮南太守。

其次“全羊”附注,《后汉书·宋均传》言其调补辰阳长,“其俗少学者而信巫鬼,均为立学校,禁绝淫祀,人皆安之。”但不载本则内容,出处待考。宋均初任太守是由上蔡令“迁九江太守。郡多虎暴,数为民患,常募设槛穽而犹多伤害。均到,下记属县曰:‘夫虎豹在山,鼋鼍在水,各有所托。且江淮之有猛兽,犹北土之有鸡豚也。今为民害,咎在残吏,而劳勤张捕,非忧恤之本也。其务退奸贪,思进忠善,可一去槛穽,除削课制。其后传言虎相与东游度江。中元元年,山阳、楚、沛多蝗,其飞至九江界者,辄东西散去,由是名称远近。浚遒县有唐、后二山,民共祠之,众巫遂取百姓男女以为公妪,岁岁改易,既而不敢嫁娶,前后守令莫敢禁。均乃下书曰:‘自今以后,为山娶者皆娶巫家,勿扰良民。于是遂绝。”[12]1411-1413宋均历任东海、颍川、河内诸郡,都不见载全羊事迹,本条记载当有误。又《后汉书·第五伦传》记载第五伦为会稽太守:“会稽俗多淫祀,好卜筮。民常以牛祭神,百姓财产以之困匮,其自食牛肉而不以荐祠者,发病且死先为牛鸣,前后郡将莫敢禁。伦到官,移书属县,晓告百姓。其巫祝有依托鬼神诈怖愚民,皆案论之。有妄屠牛者,吏辄行罚。民初颇恐惧,或祝诅妄言,伦案之愈急,后遂断绝,百姓以安。” [12]1397《籯金》全羊典故很可能根据《第五伦传》记载之全牛事迹改编而来,因为除了牛羊之别外,典故情节基本一样。第五伦与宋均在《后汉书》为同一卷,《籯金》编者误将第五伦事迹列之于宋均名下,而又将牛错记作羊。

从以上的考释中我们得知,第一、敦煌写本P.2966、P.3363是同一种《籯金》的不同抄本,他们都有共同的特点,就是每卷之前都抄写《籯金》卷第几凡列二十篇以及这二十篇的篇目;第二、百篇五卷的卷次分布不是按照内容进行划分的而是按照规模平衡划分的,根据敦煌写本中保存的《籯金》残卷得知其前两卷包括的篇目内容和第三卷的部分篇目内容,第四卷和第五卷都有哪些篇目我们不得而知,这些只有等待敦煌文献的进一步刊布去解决;第三、从残存的事例附注内容,叙述文字与唐李若立编著《籯金》如S.2053V、敦煌张景球改编《略出籯金》如P.2537都不一样,他们之间也不一样。但是他们都有一个共同缺点,就是主要事例附注都不是取材于原典,往往张冠李戴,牵强附会,特别是他们之间就所犯的错误都一样,说明取材来源是一样的。经过我们研究认为,这基本就是吐蕃时期敦煌阴庭诫改编的《籯金》抄本,这次改编主要是修改文字,压缩事例附注部分内容,但是外观上还基本保存了《籯金》百篇五卷的规模。

■

参考文献:

[1]李强.敦煌写本类书《籯金》研究[D].兰州:兰州大学敦煌学研究所,2008.

[2]郑炳林,李强.唐李若立《籯金》编撰研究(上)[J].天水师范学院学报,2008(6):22-29.

[3]郑炳林,李强.阴庭诫改编《籯金》及有关问题[J].敦煌学辑刊.2008(4):1-26.

[4]郑炳林,李强.晚唐敦煌张景球编撰《略出籯金》研究[J].敦煌学辑刊,2009(1):1-17.

[5]郑炳林,李强.唐李若立《籯金》编撰研究(下)[J].天水师范学院学报,2009(1):13-23.

[6]郑炳林,李强.唐李若立与《籯金》的编撰研究[C]//颜廷亮.转型时期的敦煌语言文学.兰州:甘肃人民出版社,2010:240-272.

[7]韩博文,郑炳林.敦煌写本《籯金字书》研究[J].敦煌研究,2009(2):63-68.

[8]魏迎春,郑炳林.敦煌写本李若立《籯金》残卷研究——以S.2053v号为中心的探讨[J].敦煌学辑刊,2011(3):1-20.

[9]魏迎春.敦煌写本S.5604《籯金》残卷研究[J].敦煌学辑刊,2011(4):7-20.

[10]上海古籍出版社,法国国家图书馆.法藏敦煌西域文献:20[M].上海:上海古籍出版社,2002:276.

[11]上海古籍出版社,法国国家图书馆.法藏敦煌西域文献:23[M].上海:上海古籍出版社,2002:352.

[12]范晔.后汉书[M].北京:中华书局,1965:1106-1107.

[13]班固.汉书[M].北京:中华书局,1962:3386.

[14]令狐德棻,等.周书[M].北京:中华书局,1971:282-390.

[15]陈寿.三国志[M].裴松之,注.北京:中华书局,1959:662.